Movie 2 ままならんからどぅ わかりやいうしが『ナビィの恋』

無性に『ナビィの恋』が観たくなりました。

朝ドラ『ちむどんどん』の三線を弾くお父ちゃん(大森南朋さん)を観ていたら、

ナ、ナンカチガウ…

という思いが、一陣の風のように私の頭の中を吹き抜けました。

いやいや、お父ちゃんが悪いのでも、大森さんが悪いのでもない。

大森さんは好きだし、あのお父ちゃんは味のあるキャラクターでした。

ただ私の中に「沖縄の開放的な縁側で三線を弾き唄う人」にぴたりとはまる固定されたイメージがあり、それが「ナビィの恋に出てきたおじぃ」の姿で、あまりに強烈な印象なので、『ちむどんどん』のお父ちゃんが「なんか違う」と思ってしまっただけなのです。

『ナビィの恋』で、三線を弾いていたのは、登川誠仁さん。

すでに鬼籍に入られています。

Wikipediaにはこう、書いてあります。

沖縄民謡を主とする歌手。三線の名手でもあり、琉球民謡登川流宗家、琉球古典音楽湛水流名誉師範である。愛称は小柄な体躯から「誠小(セイグヮー)」。また、早弾きを得意とし、かつてはエレキギターも演奏しており、撥ではなくピックで三線を演奏することから「沖縄のジミヘン」の異名を持つ。

『ナビィの恋』は、1999年の映画です。

沖縄の民謡や様々な音楽を組み合わせた、ミュージカルやオペラの要素もあるファンタジックな映画です。どことなくドキュメンタリーの香りもします。

ドキュメンタリーの香り、というのは、映画には俳優さんではない方々も出演されているから。実際、出演されたのが当時名人と名高い演奏家だったことを考えると、ある種の実録映画と言えるかもしれません。

前出の登川誠仁さんも、監督の中江裕司さんが「歌手だから出演しない」という登川さんのところに何度も足げく通ってオファーを繰り返し、ようやく実現した出演だったとのこと。

なにより三線と歌が染みわたるし、本業の俳優さんにはない味わいを感じます。

ちなみに「ナビィ」とは「なべ」という女性の名前の愛称。

偶然かどうか、登川さんのお母様もなべさんだったようです。

沖縄民謡の大家も数多く出演し、声楽家の女性やアイルランドのバイオリン弾きも登場します。また、舞台となった「粟国島」のみなさんも多数出演されています。

すごく若い頃に観た気がしていたのですが、逆算したらそうでもありませんでした。

最初に観た時は、どこで観たのか、全く覚えていません。

この映画で、俳優の西田尚美さんが好きになったし、村上淳さんを知りました。「ナビィおばあ」役の、平良とみさんのことも。

平良とみさんは、その後、朝ドラの『ちゅらさん』に出てさらに有名になった女優さんです。

「沖縄のおばぁ」と言ったら平良さん。

平良さんと言ったら「おばぁ」。

ウチナーグチ(沖縄ことば)で話す口調の、なんと柔らかく優しく可愛らしいことか。

さて。

今はなんといい時代なのでしょう。

探したらすぐ、『ナビィの恋』を観ることができました。

再度鑑賞して、様々な発見がありました。

映画のいいところは、何度か観たり、年齢を重ねてから観ると、また違う見方ができる、ということ。

昔はあんなに感動したのに、なぜか色あせてしまって楽しめない映画もありますが、それもまた、今の年齢になるとそういう感じ方になるのか、という発見につながります。

確かに今回は、前に観た時とは違う気持ちで楽しめました。

映画を観ていない方も多くいらっしゃるかと思うので、とりあえず、ユーネクストの映画紹介に書いてあったあらすじを書いてみます。

東金城奈々子は都会のけん騒に疲れ、久しぶりに里帰りをする。彼女をトラックで港まで迎えに来てくれていたのは、祖父母の恵達おじぃとナビィおばぁ。その後、おじぃが本土から来た風来坊の青年・福之助を家に連れてきて、奈々子は彼のことが気になりだす。

正直、これを読んだ限りではなんのことやらさっぱりですが…

これ以後はネタバレになります。

もし、この先映画を観たいと思っている方は、ここまでで。

***

さて、この先は私の、二度目の鑑賞後の、個人的な感想になります。

まず、初見では「全編ものすごく鮮やかな色合い」だと思っていた画面が、意外とそうでもなく、そのことに驚きました。

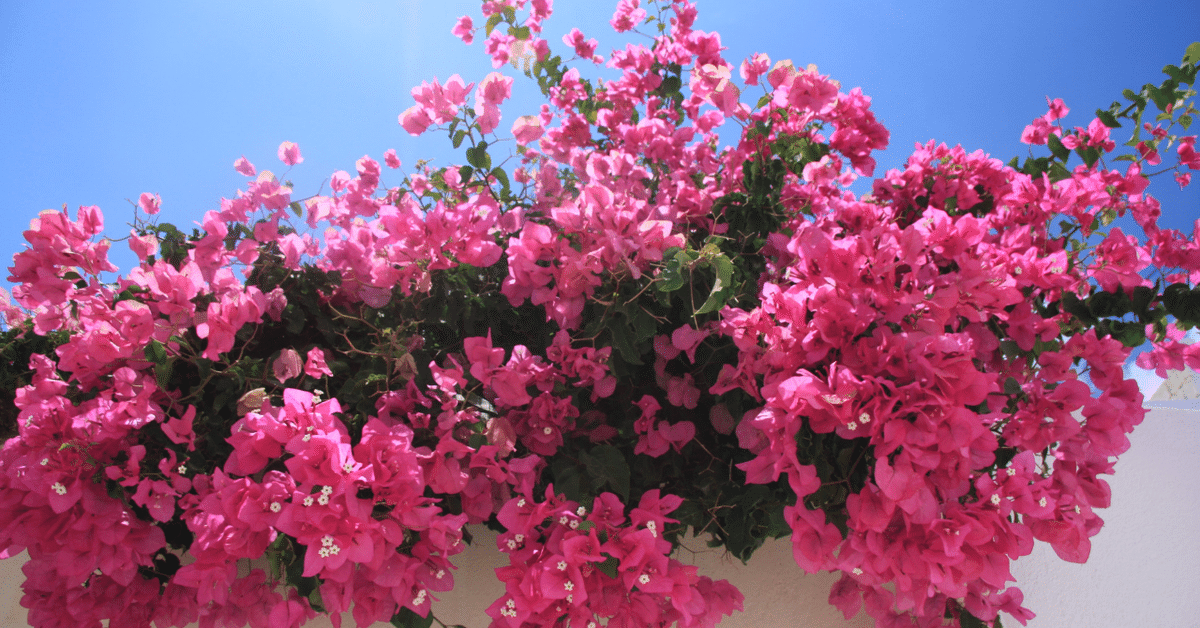

庭のブーゲンビリアの鮮やかさや、晴れ渡った空、広がる草地の生命力の強い青緑が目に沁みるのは確かなのですが、多種多様な空模様や、暗い影や薄闇、夕暮れ時、不穏な雲などの、沖縄の風景と心象がシンクロしている場面も多く、なるほど、今より若かった私の目には映っていなかった風景があったようです。

西田尚美さん演じる奈々子は、私と同年代の俳優さん。当時やはり二十代後半で、実際そのくらいの役だっただろうと思います。

都会暮らしに疲れて、実家へは帰らずに、幼いころ住んでいた祖父母の住む島へとやって来た奈々子。

だらしない格好でよだれを垂らして昼寝したり、生ダコを海岸で焼いて踊り食いをしたり、お祭りでアイドルの衣装を着て松田聖子を歌ったり、サザエさんの「お魚くわえたどら猫」のように焼いた魚をくわえて走ったり…、と、故郷に戻ってまるで少女のような振舞いをしている奈々子ですが、何も知らぬ若い娘ではなく、まあきっと都会で色々あったのだろうと思われます。

当時の西田さんの、のびのびとした身体つきに目を奪われます。

村上淳さん演じる福之助の素性は明かされません。おじぃと知り合って、そのまま家に居ついてしまった、居候です。おじぃに三線を習ったり、おじぃの放牧の仕事を手伝ったりしています。

奈々子と福之助は、なんとなく出会い、なんとなく家族のように馴染んでしまい、劇的な心の動きは語られることはありません。でもふたりが惹かれあっていくのはなぜか、わかる仕組み。そのあたりがなかなか上手いと思います。

若い村上淳さんが、これがびっくりするほど息子さんの虹郎さんとそっくりでした。いやいや、虹郎さんが淳さんにそっくりというべきですね。おそらくこの映画の淳さんは、今の虹郎さんと同じくらいの年頃だったと思われます。

奈々子と福之助の恋については、特に語られることはありません。

語られるのは、禁じられた「ままならぬ」恋であるおばぁの恋と恵達の恋。つまり「ナビィの恋」。

戦前恋人同士だったナビィとサンラー。

沖縄のユタ(占い師)によってふたりは生木を裂くように引き裂かれ、60年の歳月が経ちます。

サンラーは島を放逐され、ブラジル移民となっていました。

たまたま、奈々子が帰ってきた同じ船で、サンラーもまたナビィとの約束を果たすために島に帰ってきたのです。

60年前にサンラーが島を去った後、憧れのナビィと結婚した年下の恵達(=登川誠仁さん)。奈々子のおじぃです。

60年連れ添った恵達とナビィですが、ナビィはサンラーとの再会に激しく心を乱されてしまいます。そして恵達は、ナビィの心がずっとサンラーにあったことを、最初から知っていました。

サンラーに再会し、「19歳の女」に戻る平良とみさんの艶めかしい手の演技に、いまさらながら、どきりとします。

そして、とみさん(ナビィ)が、どんどん綺麗になっていくのが、前に観た時よりもずっとはっきりとわかりました。

ちなみにサンラーを演じているのはとみさんの夫、平良進さん。

60年前と同じように、またしても占い師がナビィとサンラーの間を引き裂こうとします。

しかし、今度こそサンラーとともに去る決意をしたおばぁは、ある夜、サンラーに向けて手紙を書きます。

60年、ずっと待っていた。

忘れることはできなかった。

風が止んだら、海に行く。

どこへでも連れて行って、と。

サンラーがナビィの手紙を読む場面は、どこか謎めいたシーンになっています。手紙に挟まれていたブーゲンビリアが風に舞うシーンの美しさは、前回も今回も胸を打ちました。

別れの朝。

恵達は、ふだん通りに牛の世話にでかけます。

彼は米国占領下だった沖縄を象徴する英語混じりのウチナーグチを話すのですが、毎朝仕事に出かけるときは、ランチの時間を指定して「星条旗よ永遠なれ」を三線で鳴らしながらトラックに乗るのが日課です。

恵達は、風がやんだらナビィが出ていくと知っていました。

だからその朝は、「風が止んだね」と、ナビィに言い、「これまでよくしてくれたね。元気で暮らせ」という。

何もかも飲み込んでくれている夫に、ナビィも答えます。

「あなたも元気でね」と。

小さな手漕ぎボートのような船に乗って、落日の入江から出ていくサンラーとナビィ。

その様子を見て、かつて私は、

ナビィは60年の想いを貫いたんだ、おじぃはそれを知っていたんだ、ナビィとサンラーはどこかで一緒になったのだろう、HappyEndだね。

などと、お気楽に考えていたものです。

気づきませんでした。

昔見たときは、全然思いませんでした。

でももしかしたら、ナビィとサンラーが向かっていたのは、ニライカナイ(沖縄のあの世)だったんじゃないか…

今回は、そう強く感じました。

みんながサンラーが島に戻ったことを知っているし、親戚一同でサンラーをめぐって話し合いもしているのだから、おそらく彼は亡霊や幽霊などではなく、リアルな人だと思います。

去る日、恵達に会いに来て、魚を置いて行ったのも現実。

でも、サンラーの存在の仕方は、どこか不思議でした。

お祭りの時、窓からブーゲンビリアの鉢を差し出していたり。

会うのは常にお墓だったり。

ユタは最初「サンラーを追い出せ」と言いますが、ナビィのとりなしで「サンラーとは目もあわすな、無視しろ」と命じたのも、なんとなく示唆的です。

行き先がニライカナイだろうが、愛してるランド(アイスランドのこと)だろうが、他の島だろうが、大和だろうが、きっとナビィは愛を貫き、幸せになったのは間違いありません。

だからナビィの生死などは、この映画には無意味なんだと思います。

ナビィが旅立った後、占い師の不吉な言葉を裏切るように、奈々子と福之助は結婚。恵達を囲んで、彼らは子孫繁栄し、島の人たちと、歌って踊って、沖縄の島の暮らしを全身で慈しんで生きていきます。

それはまるで夢のような風景で、何もかも達観したような、飄々として滑稽、軽妙でいて無常を感じさせる恵達の佇まいが素晴らしいです。

この映画の後、空前の沖縄ブームが訪れた、とのこと。

とにかく音楽が良いのです。

『ピアノ・レッスン』のテーマ曲を書いたマイケル・ナイマンがテーマ曲を手掛け、ところどころに差しはさまれる本格沖縄民謡やビゼー作曲カルメンの「ハバネラ」も圧巻。

出演者の多くが故人となっても、なお活き活きと美しく耳に残る土地の歌と、沖縄の恋。

見終わった後、なにかとても、しみじみとしてしまいました。

※タイトルの「ままならんからどぅ わかりやいうしが」は「下千鳥」という沖縄民謡の一部抜粋です。「ままならない恋だからわかれたというのに」という意味だそうです。