音の伝播について ~媒質による音の速度の違い / 私達が音の方角を察知する仕組み~ #ゆる音楽学日記

こんにちは、Minimal Orderです。

今回は、音や音楽について勉強した結果を記載していくこちらのマガジンに収録する記事です。

はじめに

今回のトピック

今回は、音を理解するための4大要素の1つ、伝播(Propagation)について解説します。

"音の構成要素"については、3大要素と整理される場合もありますが、

本マガジンではBerklee Onlineの講座で触れられている4要素をピックアップしています。

前提となるお話

本記事の導入としては、音の4大要素について整理したこちらの記事が参考になります。

伝播なくして音はない

音を構成する4要素「伝播、振幅、周波数、音色」のうち、伝播は最終関門のようなものです。

たとえものすごい振動がそこにあっても、こちら(観測する機材)に聞こえてこなくては音として成立しません。

すなわち「媒質の振動 + 伝播 = 音の感知」であり、繰り返しにはなりますが、伝播(伝わること)なくして音は成立しません。

音が伝わるモノと伝わらないモノ

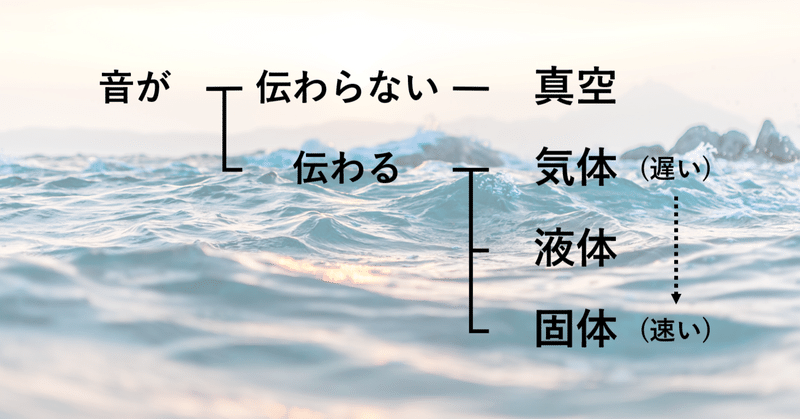

ここで、音が伝わる場合と伝わらない場合を定義しておきます。

A. 音が伝わる場合

音は「気体、液体、固体」など、振動が伝わるもの(媒質)があることで、伝わります。

B. 音が伝わらない場合

他方、音が伝わらないのは「A」の状態以外。

何もなにもない状態、すなわち真空です。真空状態さえ作り出せば、宇宙空間に行かずとも実験ができますね。

伝播の速さを決めるもの

ここまでで、真空では音は伝わらないこと。気体、液体、固体などの媒質が必要であることを確認しました。

では音が伝わる速さを決める条件を確認しましょう。

大きくは次の2つです。

a. 媒質による違い

b. 媒質の状況・環境による違い(温度、高度、湿度)

個別に見ていきましょう。

a. 媒質による違い

音を運ぶのは気体、液体、固体ということでしたが。

これらの間には速さの違いがあります。

ずばり、気体が最も遅く、固体が最も速い。

具体的な参考値としては以下の通りです。

空気 340m/秒(気体の例)

水中 1,500m/秒(液体の例)

鉄 5,000m/秒(固体の例)

ざっくり「硬い」モノほど速いと覚えておくことにしましたが、

掘ると深そうなので、ここから先の厳密なお話は別記事にて探索しようと思います。以下に、いくつか参考になりそうな記事を引用しておきます。

音の伝わる速さには、密度と弾性率(物質の硬さ)が関係しており、軽くて硬い物質ほど速いスピードで伝搬します。

ちなみに音速の計算方法は、媒質(空気に代表されるような、音を伝える物質)の弾性率を密度で割り算したものの平方根です。

音速(m/秒)=√弾性率(Pa)/密度(kg/m3)

ということは、言い換えると(媒質となった場合の)音速が速いものほど音響効果がある金属・・という事になります。

*防音ゴムなどの音の減衰効果についてもまた別途勉強します。

b. 媒質の状況・環境による違い

加えて、空気という環境を1つとっても常に340m/秒に安定しているわけではありません。以下のコンディションによって速さは増減します。

温度

湿度 *含まれる水分の量

高度 *空気の密度が変わるのと関係しています

音が伝わる左右のズレで私達は方角を知る

また、私達が左右に耳を持つことは、この「音の伝播」と深く関わっています。なぜなら、私達が音がどの方角から来たかがわかるのは「音が伝わるタイミングの左右の微妙なズレ」を察知できるからです。

人間を含めた哺乳類一般が左右に2つの耳を持つことの意義は、まず外界からの音がどの方向から到来するのかを知るための方向知覚機能であろう。音源のオチや方向を特定することを音源定位または方向定位、あるいは単に定位(localization)と呼ぶ。音源定位の能力は、獲物の方向や敵の方向を知るために、哺乳類だけでなく他の動物にも基本的に重要な機能である。

おわりに

今回は音の4要素「伝播、振幅、周波数、音色」のうち、「伝播」をピックアップしました。今後、のこりの振幅、周波数、音色についても記事にまとめていきます。

出典

Cover photo by Anastasia Taioglou on Unsplash

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは、クリエイターとしての活動費に充てさせていただきます!精進します!