クラウドファンディングを100%成功させた理由~プロジェクトの設計の基本~

私がはじめてクラウドファンディングのサポートをしたのは、2015年でした。そこから8件のプロジェクトに携わり、3,500万円超を獲得しました。

成功率は100%です。

サポート内容としては、プロジェクト全体の企画からプロジェクトページの企画作成、リターンの設計、SNSの発信設計、文面のリライトなど、完全なハンズオンで全面的にバックアップをします。

そして、サポートをした先は全て(その当時)無名の企業さんです。社員さんがおらず、社長さんだけというケースも半分くらいありました。

クラウドファンディングの成功率

2015年~2016年に、クラウドファンディングの成功率をプラットホームに聞いて回ってみました。

お伺いしたすべてのプラットホームから回答をもらえたわけではありませんが、2つのプラットホームから「だいたい3~4割です」という回答をもらいました。

思ったよりも低い数字だなと思った記憶があります。

これは、2年以上前の数字なので、今はクラウドファンディングも一般的になってきましたし、もう少し高くなっているような印象があります。

しかし、まだまだ達成できないプロジェクトが多数あることも事実です。

そんな中、どうやってプロジェクトを100%達成してきたのか、ノウハウ的な部分をお伝えしていければと思っています。

プロジェクトを始めるときに絶対考えてほしいこと

クラウドファンディングといえば、キングコングの西野さんが有名です。

西野さんはクラウドファンディングに関して、様々な発信をされており、その中で、クラウドファンディングを「信用の両替機」とおっしゃっていました。これは本当にそうだなと思います。

しかし、無名の企業さんのクラウドファンディングプロジェクトをお手伝いしてきた身としては、クラウドファンディング=信用の両替機という真理だけを知っていても、プロジェクトを成功させることは出来ないということを実感しています。

なぜなら、クラウドファンディングの目標額と同等以上の「信用」を持っていたとしても、クラウドファンディングに協力してほしいことを、まわりに上手く伝えることができないケースや、「そもそも自分にはそんなに信用が無い気がする」と考えている方が多いからです。(ほとんどの場合それはご自身の思い込みで、、そうではないことの方が多です)

この、思い込みと伝える技術の2つが弊害となって、せっかく信用があってもうまく両替できないという事態が発生するのです。

なので、プロジェクトを成功させるためには、これらを乗り越えていく必要があります。

こういった思い込みや勘違いでクラウドファンディングへの挑戦をあきらめたり、プロジェクトをはじめたけれど上手くいかないとならないように、まずはクラウドファンディングについて、もっと理解していただく必要があると考えています。

プロジェクトごとに異なる訴求

最初にお伝えしたいのは、クラウドファンディングはプロジェクトの種類によって訴求の仕方が大きく2つにわかれるということです。

①プロジェクトの対象が商品やサービスであって、商品力、サービス力が圧倒的に優れているもの

②プロジェクトの対象が商品やサービスでない場合や、商品やサービスであっても商品力、サービス力だけの訴求で選ばれるには十分で無いもの

①の商品力、サービス力に優れているものとはこのあたりです。

自転車+バイク=glafitバイク スマートな折り畳み式電動ハイブリッドバイク

https://www.makuake.com/project/glafit/

「Qrio Smart Tag」であなたの大切なものがすぐに見つかる!

https://www.makuake.com/project/qrio-smart-tag/

C by favyがヨーロッパに負けない国産ムール貝の食べ放題会員を募集します!

https://www.makuake.com/project/cbyfavy/

これらに共通しているのは、

・商品やサービスが魅力的で分かりやすいこと

・クラウドファンディングで支援するとお得なこと

です。

②は、いくつかわかれます。

社会貢献パターン

”こどもの命を救うために走る集中治療室”高規格ドクターカーを刷新したい

https://a-port.asahi.com/projects/ncchd-doctorcar/

よくわからないものパターン

とにかくエキサイティング!スペインの大人気スポーツPadelのコートを東京に設立

https://camp-fire.jp/projects/view/4062

すでに他に同様の商品があるパターン

猫・犬用/安心してごはんをお任せ!カメラ・スピーカー付きスマート給餌器Pixoo/ピクスー

https://motion-gallery.net/projects/pixoo_io/updates/13252

この、①と②ではプロジェクトの設計の仕方が全く異なります。

正直、①であり、必要以上に欲張らなければ、そんなに信用がなくても商品サービス力だけでプロジェクトを成功させることができます。つまり、自分にはそんなに信用がない気がするという心配は不要になります。

商品サービスの魅力を伝えることに注力していけば、よい結果に繋がっていくのです。

それに対して2はそういうわけにはいきません。信用や信頼がかなり必要で、応援してもらえるようなストーリー、熱量が必要になります。

目標金額を達成するための方程式

ここで、一旦整理します。

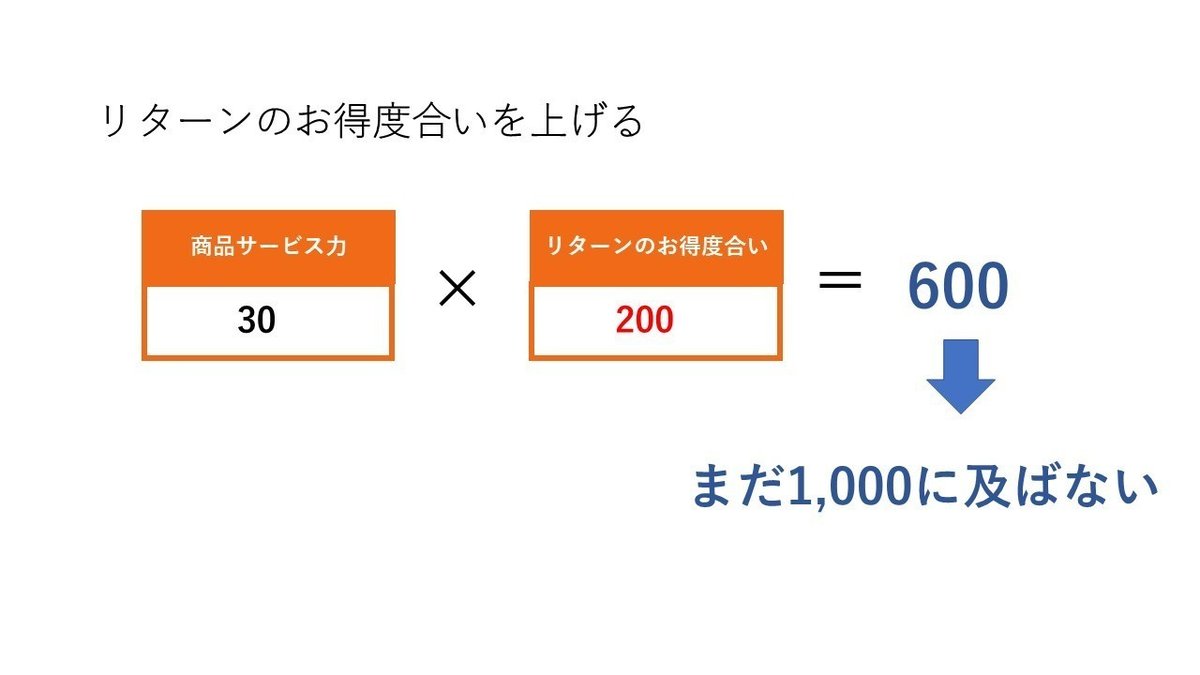

リターンのお得度合いが商品サービス力に優れているプロジェクトと同等だと、完敗します。

そこで、リターンのお得度合いを上げてみます。

お得度合いを倍にしても、商品サービス力があるプロジェクトには及びません。

そのため、商品サービス力そのものに圧倒的な強みがない場合は、公式を変える必要があります。

商品サービス力×リターンのお得度合い×ストーリー×熱量

(社会貢献系の場合)

商品サービス力×支援したときの気持ちよさ/共感×ストーリー×熱量

このように、かけるもの自体を倍にしてしまうのです。

これであれば、勝機が見えてきます。

伝える技術

公式を変えた後は、ストーリーと熱量を伝えることが必要になります。

基本的には、プロジェクトページとSNSなどの発信から伝えていくことになります。

この場合の「伝える」は①の商品サービスの魅力を伝えるよりも、高度な技術が必要です。

①の場合の「伝える」は、商品サービスの魅力を伝えて、リターンのお得さが分かればある程度は完成します。

それに対して、②の「伝える」は商品サービスの裏側、周辺にある事柄から、ユーザーに刺さる要素を抽出して、ストーリーを組み立てて、伝えるという作業が必要になります。

もともと誰が聞いても納得感があり、刺さるようなストーリーがある商品サービスなら、それも容易くできるのですが、だいたいのケースは違います。

事実だけを並べて伝えた場合、聞いた側からすると、『ふーん』程度のお話になってしまいます。

例えば、新しい和食店のオープンで、以下の事実があったとします。

事実:板前さんが前のお店から独立して、長年の夢だった自分のお店オープンする。

これを、

和食店○○で10年間板場を仕切って参りました。今回、自分が理想とする店を出すために独立します。

このようにお伝えしたところで、よっぽど新しいお店が魅力的であったり、リターンがお得でない限りは、今すぐクラウドファンディングで支援する理由がみあたりません。

実際にお店がオープンし、食べログなど口コミや評価が確認できるようになってから検討した方が、ユーザーにとってはメリットがあります。

この『ふーん』なストーリーを『そうなんだ!気になる』まで持っていくことが、②のケースでは必要になるので、①のケースより伝えるのが難しいのです。

しかし、ここを上手く出来るとプロジェクトは成功します。私がお手伝いしてきたプロジェクトはすべて②のケースでした。そして、全て成功しています。

クラウドファンディングについては、書き出すとかなり長くなるので、今回はこのプロジェクトのそもそもの訴求の仕方に留めます。

続きはご興味のある方が多いようであれば書いていこうと思うので、ご興味いただける場合はスキを押していただけると嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?