「最悪の予感」は伝え方が9割

この本ではパンデミックを山火事にたとえる。

火が出たときに全速力でバケツを抱えて、慌てすぎだろうと笑われても水をかければ「じゅっ」と消える。

みんなが炎を確認したときにはもう遅い。

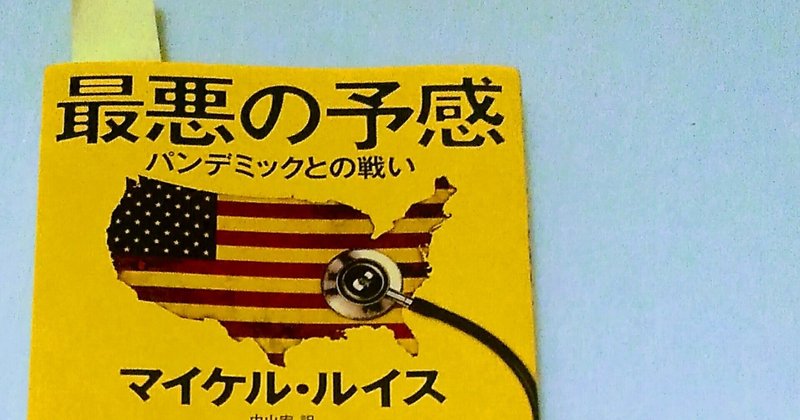

新型コロナの被害をバッシバシに浴びている最中のアメリカでベストセラーになったノンフィクションだ。

感染症が流行したときのシミュレーションをしていた科学好き親子。

男社会で軽く見られている、聞きなれない職業「保険衛生官」の女性。

医学部を卒業してホワイトハウスに勤めるも、周囲から浮いている男。

ちょっと変わった人たちが、アメリカには新しい感染症が流行した場合の手だてがないことに気づき、やがて情報は不十分ながら、中国の様子と少ない感染者から「最悪の予感」をいち早く察知する。

離れた所にいる専門家たちの出自が描かれてから、のちに巨大な問題を相手に知り合っていく展開は、アメコミ映画のクロスオーバーを見ているよう。

しかし、小さな火に気づきながらも、上司やシステムにはばまれて広く考えを知ってもらえない。未来を知った立場でこれを読むのは皮肉というか、なんともふしぎな読書体験だ。

後半では重要な場面で日本のダイヤモンド・プリンセス号が出てきて、おおっ!と思う。

その時点では、はっきりしない態度のアメリカよりも毅然とした態度で、感染者にNOをつきつけた、危機感を持った国が日本だった。

忘れているかもしれないけど、欧米と違って新型コロナの流行をおさえることに成功した日本は、諸外国が大混乱の中でアマビエ様のイラストを描いて遊んでいる余裕すらある国だった。

アメリカ市民を守ろうとする研究者を阻むのは、動かないお役人だけでない。話を聞いてくれない市民たち本人も障害になる。

命を守るために必死で警告してくれているのに「ちょっと外出するだけなら薄いマスクでいいじゃん」と思ってしまうわれわれだ。そこでどんな言い方なら危機感を持ってくれるのか「伝え方」が問われる。

思い返せば新型コロナ騒動はずっと「伝え方」の病な気がする。

首相の伝え方、医者の伝え方、SNSでのそれぞれの伝え方。

未知の危機をどんな言葉で発信して、受け取る側はどう受け取ったか。

「これは深刻だ」と受け取った者、「これなら別にいいだろう」だった者。これからもいろんなデータが伝えられる。

生活習慣病でも交通事故でも、取り返しのつかない状況になってから、事前に何度も警告してくれる人がいたことに気づいたりする。

「最悪の予感」は映像化の予定もあって、保険衛生官の女性が男たちが見る前でバリバリ遺体を解体する場面なんて、いかにもNETFLIXの規制ゆるめなドラマで映えそうだけど。序盤のそのシーンで、職場の人間に「自分はてきとうな仕事をする人間とは違う」ことを伝えた。ずっとコミニュケーションの話だ。

この記事を書いた日から明日にかけて、西日本では大雨が降る。

天気予報やラジオで、危険な地域の方は避難してくださいと、データや言い方を駆使して伝えている。伝え方と、話を聞けるかどうかで人生が分岐していく。

読んでくれてありがとうございます。 これを書いている2020年6月13日の南光裕からお礼を言います。