今日も、読書。 |2021年ベスト本を振り返る

2022.1.2 Sun

「スターウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還」を観る。年始から宇宙戦争。コーラを飲みながら観る。

ルークがジェダイとして成長するまでの物語、旧三部作が遂に完結。やはりスターウォーズは評判通り面白い。イウォークたちが可愛かった。

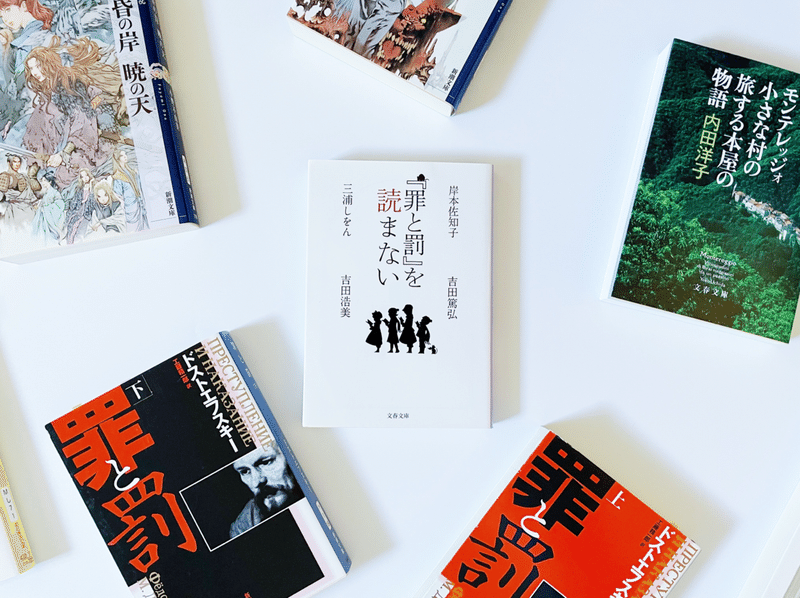

さて、私が2021年に読んだ349冊の中で、特に面白かった本を10冊選んだ。

#2021年の本ベスト約10冊

— むささび@読書垢 (@massulettura2) January 1, 2022

佐藤正午|鳩の撃退法

リリーフランキー|東京タワー

カズオイシグロ|わたしを離さないで

小野不由美|魔性の子

小野不由美|黄昏の岸暁の天

村上春樹|1Q84

三浦しをん他|『罪と罰』を読まない

ドストエフスキー|罪と罰

内田洋子|モンテレッジォ…

梓崎優|叫びと祈り pic.twitter.com/965K0fTa9e

佐藤正午|鳩の撃退法

リリーフランキー|東京タワー オカンとボクと、時々、オトン

カズオイシグロ|わたしを離さないで

小野不由美|魔性の子

小野不由美|黄昏の岸暁の天

村上春樹|1Q84

三浦しをん他|『罪と罰』を読まない

ドストエフスキー|罪と罰

内田洋子|モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語

梓崎優|叫びと祈り

中にはほぼ1年前に読んだものもあるのだが、どれも深く心に残っている作品だ。今日から1日1冊ずつ、それらの本について書こうと思う。

記念すべき1冊目は、梓崎優さんの『叫びと祈り』。東京創元社から出ているミステリ短編集だ。

この作品の魅力は、「ミステリ×異文化との遭遇」という、ジャンルの独自性にある。

私は大学で海外文化、特に西南ヨーロッパの文化について勉強していたこともあり、異文化との交流が描かれた作品が好きだ。そこにミステリ要素が加わったとあれば、最高と言える。

『叫びと祈り』は、世界各地を旅する日本人青年が、アフリカの砂漠地帯、スペインの風車の丘、ロシアの修道院といった様々な土地で、現地固有の風習に根差す、不思議な謎に遭遇する話。「日常の謎」というジャンルのミステリが、国境を越えた文化の相違に焦点を当てることで、異国情緒溢れる「異文化交流」ミステリに仕上がっている。

短編集なので、ひとつひとつの物語が短くまとまっていて読みやすい。ミステリーズ!新人賞受賞作の「砂漠を走る船の道」をはじめ、どの短編も完成度が高い。そして最終章の「祈り」を読んだ後、読者は幸せな読後感を味わうこと間違いなしだ。

綺麗にまとまった短編ミステリが好きな人、海外文化に触れる物語が好きな人は、ぜひ読んでみていただきたい。

2022.1.3 Mon

2022年。今年やりたいことのリストを作る。

・読書日記を毎日書く

まずは続けること。そして次の一歩として、この読書日記が読み物として面白くなるように、内容を工夫していきたい。

・小説orエッセイを書く

無理にとは言わないけれど……書くことへの意欲は持ち続けたい。自分だけのために、自分だけの文章を書きたい。

・美術館に10回行く

今年は芸術に触れたい、その1。

・コンサートを聴きに行く

今年は芸術に触れたい、その2。紅白を観て、ドラゴンクエストのコンサートが気になっている。

・太宰治作品を全部読む

人生で一度、やってみたかったこと。特定の作家の作品を、まとめて読んでみたい。

・作曲する

興味がある。無料で使えるソフトとか、あるのだろうか?

・情報処理技術者試験合格

仕事関係。勉強する姿勢も忘れずに。

・ふるさと納税をする

デビューしたい。今のところ、何をすればいいのか全く分かっていない。

ぐるぐる考えて疲れたので、2021年のベスト本紹介は、また明日。

2022.1.4 Tue

2021年のベスト本、2冊目は内田洋子さんの『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』。

私が愛してやまない内田洋子さんのエッセイ。今作は、本の行商で生計を立ててきたイタリアの小さな村、モンテレッジォの歴史や、村人たちとの温かい交流を描いたノンフィクションだ。

この作品の魅力は、収められた物語がすべて、「本によって導かれ、紡がれた物語」であることだ。内田さんがヴェネツィアの古書店でモンテレッジォという村の話を偶然聞いたことを皮切りに、本を愛する人々との縁が次々と広がっていき、ひとつの物語が紡がれていく。

なぜ、山奥の小さな村で、本の行商という仕事が盛んに行われるようになったのか。モンテレッジォの不思議な歴史を追うことは、本を愛し、本を売ることに命を懸けた人々の人生を辿る旅となった。そして、取材の末に内田さんが生み出したこの作品が、日本、そしてイタリアで、また新たな本の物語を作り出していく——。

本作は、料理や地理風土、歴史など、イタリアに関する知識が盛り沢山。この一冊で、イタリアの出版史の概略を掴むこともできる。

また、文庫本には珍しくフルカラーの写真がたくさん収められており、まるで内田さんと一緒に、イタリア各地を旅しているかのようだ。コロナ禍の今、海外にいるかのような気分を味わえることも、この本の魅力と言えるだろう。

2022.1.5 Wed

劇場版99.9を観に行く。劇場版が公開されることを知ってから、ずっと楽しみにしていた。

私は普段全くドラマを観ない。できる限り、趣味の時間を読書に全振りするためだ。しかしこの99.9というドラマは、一体どういうわけか、シーズン1の1話からシーズン2の最終話まで、すべて欠かさず視聴した。ある種の運命だったのかもしれない。

本作の魅力はたくさんあるが、私が特に好きな部分は大きく2つ。松本潤さん演じる深山と、香川照之さん演じる佐田の馬の合わない2人が、いがみ合いながらも共闘する関係性。そして、刑事裁判という重いテーマを扱っていながら、くすりと笑ってしまうような遊び心が随所にあるところだ。

2021年ベスト本、3冊目はドストエフスキーの『罪と罰』。

本作は、正直内容が面白かったかといわれると、個人的にはそこまで響かなかった。一昔前の文学作品の読み方(楽しみ方?)が、自分の中でまだ確立できていない感じがする。内容という評価軸でいえば、船戸与一さんの『砂のクロニクル』が、『罪と罰』の代わりにベスト10に入ってくる。

しかしながら、後に紹介する『『罪と罰』を読まない』という作品を読むうえで、『罪と罰』を読むことは不可欠で、『『罪と罰』を読まない』を最大限に楽しむことができたという意味では、やはり『罪と罰』がベスト10に入る。

有名な作品なのであらすじは割愛する。というか、あまり覚えていない。強い者は弱い者を支配する権利があるといって殺人を犯してしまったラスコーリニコフが、罪悪感に苛まれ、気が狂い、ソーニャという女性に出会い、改心する……といった筋書きだったと思う。ソーニャの母親が発狂しながら、独壇場を演じる場面があったような気がする。そこが最も印象に残っているということは、そこが最も面白かったのだろう。

登場人物が全員ちょっとおかしくて、周囲の目を気にせず大声で怒鳴り散らしたかと思えば、次の瞬間には数分間にわたって沈黙し、不自然なタイミングで不自然に笑ったり泣いたりする。そこが面白かった。私は『罪と罰』を、コメディとして読んでいた。

2022.1.6 Thu

178日目。

仕事始め。在宅勤務でゆるりと始動。外は久しぶりの雪。家の中から眺める分には、雪というものは美しい。

2021年ベスト本紹介。4冊目は『『罪と罰』を読まない』。三浦しをんさん、岸本佐知子さん、吉田篤弘さん、吉田浩美さんの4名が、実は読んだことのないドストエフスキーの『罪と罰』について、僅かなヒントから筋書きを想像もとい妄想し、未読の本について読書会をするという変わった趣向の本だ。

実は本作、まだ私が読書日記以外の記事をnoteに投稿していた頃に(そういった投稿をやめたというわけではないのだが……)、書評的な記事を書いている。『『罪と罰』を読まない』の魅力は、そちらの記事を読んでいただければ、伝わるのではないかと思う。

私はこの本を、『罪と罰』を読み終えた直後に読んだ。そのため、想像力豊かな4人が生み出す荒唐無稽な『罪と罰』のイメージを、一層楽しめたように思う。同時に、『罪と罰』という小説をテーマにした読書会に参加しているかのような、「ひとり読書会」とも言えるような新鮮な読書を体験することができた。

私はこの本を読んだことで背中を押され、実際に開催されている読書会にも参加した。そういった意味で、『『罪と罰』を読まない』は、私にとって読書の新たな地平を拓いてくれた作品だった。

2022.1.7 Fri

179日目。

朝は、コーヒーから始める。

コーヒーは手挽きと決めている。コーヒー豆をポーレックスのミルに入れ、ガリガリと手で挽く。まだ完全に覚めきっていないぼんやりとした頭が、立ち上ってくるコーヒー豆の香りで、徐々に覚醒する。何も考えずに豆を挽く行為が、何とも心地よい。

コーヒーの淹れ方は完全に自己流で、豆や水の分量を測ったり、抽出時間を厳密に守ったりはしていない。した方が美味しいコーヒーが淹れられるのだろうけど、面倒臭くて、いつも適当に抽出している。それでも、市販のインスタントコーヒーよりは美味しくできる。

在宅勤務の時は、時間がなくて、インスタントコーヒーにせざるを得ない。美味しいインスタントコーヒーを探すか、手挽きを諦めて電動ミルを買うか、悩みどころである。

2021年ベスト本紹介、5冊目は村上春樹さんの『1Q84』。

この作品の魅力は、正直一言で表すのが難しい。輪郭がぼんやりとしていて掴みどころがなく、具体的にどこが好きだったかと聞かれると返答に困ってしまうけれど、読み終えてみると、これはとんでもない傑作を読んだという気持ちになった。本当に好きなものに、好きである理由など要らないものだ。

私はこの作品を、恋愛小説として読んでいた。「1Q84年」の世界に入り込んでしまった青豆と天吾の2人が、長い長い道のりを経て、お互いを求め合う物語。この作品をどのように読むかは、人によって全く異なるのではないかと思う。

2022.1.8 Sat

ちょっと良い本を買ってしまった。『ブックデザイン365』。

私は本の装丁を眺めることが好きで、本の装丁を眺めるためだけに、書店に行って帰ってくることもある。書店で平積みされている無数の本、そのひとつひとつの装丁を、時間を忘れて堪能する。

常々感じていることだが、あれだけの装画を無料で、心ゆくまで鑑賞することができるなんて、書店は最も身近で、贅沢な美術館と言えるのではないか。私は普段本を文庫で買う派なのだが、装丁を見ながら書店を徘徊する時だけは、これでもかというほど単行本を眺める。単行本の方が、装丁を楽しむうえでは、見所がたくさんあると思う。

『ブックデザイン365』は、書店で一際目をひく魅力的な装丁作品たちを、ビジュアルな形で紹介した本だ。書影が大きく、装丁が主役の写真集。装丁好きなら、絶対に買うべき作品だ。

『ブックデザイン365』自体の装丁はというと、ビビッドなブルーが目を引くポップなデザイン。ここまでポップに振り切った装丁は、あまり見ない気がする。

収録本のジャンルの幅が広く、文芸からビジネス、実用書まで、余すことなく楽しめる。デザインコンセプトの解説から用紙の説明、書籍内容の概要まで、コンパクトかつ的確な情報が装丁を引き立たせる。部屋にインテリアとして飾っておきたい、そんな装丁の本にきっと出会えるはず。

ハヤカワのフィリップ・K・ディック作品の装丁は、やはり痺れる。

周木律さんの「堂シリーズ」など、自分が好きな作品も収録されていて嬉しかった。個人的には、森博嗣さんのシリーズ作品たちも載っているかと思ったが、残念ながら未収録だった。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?