想像力、爆発。|今月のむささび選書

みなさん、こんにちは。

むささびです。

8月も、たくさんの素敵な作品と出会いました。

今回はその中でも、特に印象に残った作品たちをご紹介します。

少しでも皆さんの選書の参考になれば嬉しいです!

知らない土地のはずなのに、懐かしい。

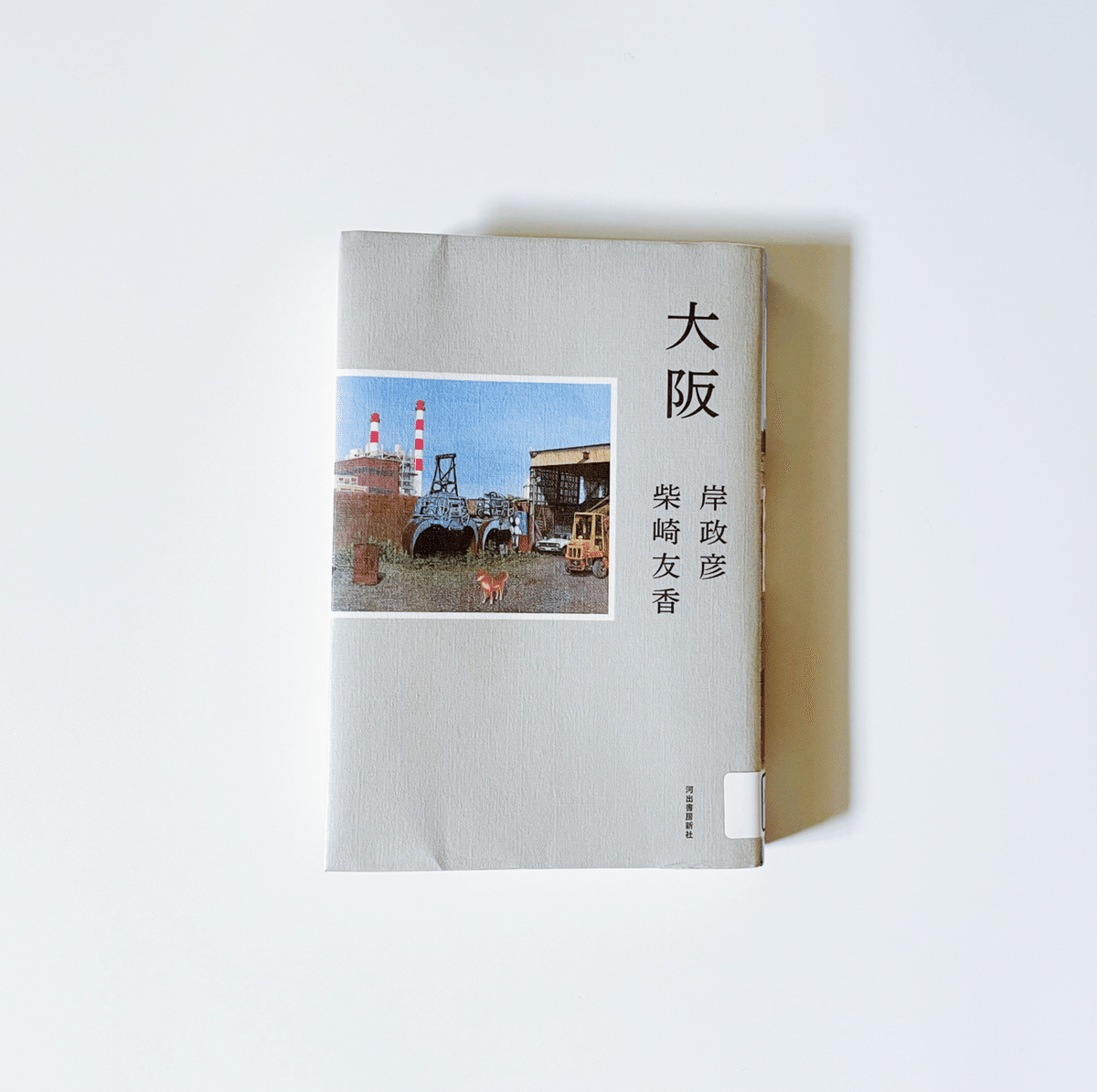

まずは、岸政彦さん・柴崎友香さんの『大阪』です。

大阪へ来た人、大阪を出た人――かつていた場所と今いる場所が「私」を通して交差する。街と人の呼吸を活写した初共著エッセイ。

「文藝」に連載されて話題を呼んだ、岸政彦さんと柴崎友香さんの共著エッセイです。

大学生になってから大阪に住み始めた岸さんと、20代後半で生まれ育った大阪から東京に移った柴崎さんが、それぞれの視点から見た大阪の街を描き出しています。

ここ最近エッセイを読むことが自分の中でブームなのですが、今月特に心を揺り動かされたのが、こちらの作品でした。

自分が生まれ育った土地や、今住んでいる土地への郷愁、愛着。そこで出会った人たちや、街の風景、過ごした時間の思い出。

断片的に浮かび上がってくるこうした記憶は、誰もが持っているものだけれど、それを言葉で表現することは簡単ではありません。

岸さんと柴崎さんの文章は、そんな「街への想い」を生き生きと表現していて、本当にすごいと思いました。

自分とは縁もゆかりもない街での、縁もゆかりもない人たちの話のはずなのに、不思議と懐かしさのようなものを感じる。

お二人の語り口がそうさせるのかもしれませんし、人が街を想う気持ちの根底には、何か共通する部分があるのかもしれないとも思います。

お二人の思い出話を読むうちに、きっと岸さんと柴崎さんのことが好きになっていることでしょう。

よくわからないけれど、好きなのだから仕方ない。

お次は、村上春樹さんの『1Q84』です。

1Q84年――私はこの新しい世界をそのように呼ぶことにしよう、青豆はそう決めた。Qはquestion markのQだ。疑問を背負ったもの。彼女は歩きながら一人で肯いた。好もうが好むまいが、私は今この「1Q84年」に身を置いている。私の知っていた1Q84年はもうどこにも存在しない。……ヤナーチェックの『シンフォニエッタ』に導かれて、主人公・青豆と天吾の不思議な物語がはじまる。(『1Q84 BOOK1 前編』あらすじ)

2009年~2010年にかけて出版された、村上春樹さん12作目の長編小説です。

青豆と天吾、2人の男女が、1984年の世界とは違う「1Q84年」の世界に入り込んでしまい、「さきがけ」という宗教団体に関わる不思議な事件に巻き込まれていく、というストーリー。

文庫本6冊にも及ぶ超大作で、数カ月かけてようやく読了。

個人的に、この小説はできるだけ事前情報なしで読んでみてほしいと思うので、詳しい説明はあえてしません。

ただ私はこの作品を、あらゆるものを犠牲にして愛を貫く、恋愛小説として読みました。

青豆と天吾の2人は10歳の時、誰もいない放課後の教室で黙って手を握り合い、以来その一度きりの思い出を大切に持ち続けます。

それはやがて世界に影響を与えるほど、強くて真っすぐな愛。

次にこの小説を読むときには、全然違う読み方になりそうな気がしますが……(そもそも長すぎて再読できない)。

詳しい説明を避けるのは、前述のネタバレしたくないという理由もありますが、正直私がこの『1Q84』の物語をよく理解できていないからでもあります。

何がどう面白いのか、はっきり言ってよくわからないけれど、好きだと感じてしまったのだから仕方ありません。私の負けです。

ここまで物語の世界に入り込んでしまったからには、作中に登場する小説『空気さなぎ』も、全編通して読ませてほしいと思ってしまいます。

想像力、爆発。

最後は、トレント・ダルトンさんの『少年は世界をのみこむ』です。

1980年代ブリスベン郊外。少年イーライは犯罪と暴力はびこる小さな町に暮らしている。母親は薬に溺れ、母に薬を教えた麻薬の売人が父親代わり。本当の父の顔はもう覚えていない。兄はある時から言葉を発しなくなり、時おり予言めいた言葉をその人差し指で宙に綴る。唯一の“まともな大人”は元脱獄犯として悪名高いスリムで、親友であるこの老人に人生の真髄を教わりながら、イーライはいつしか“世界を変えることのできる”ジャーナリストになりたいと夢見るように。だがある日、町を牛耳る悪の手が、彼から大事な人を奪っていき──。世界34カ国展開。「2019年オーストラリアで一番売れた小説」がついに日本上陸。

全豪50万部突破、オーストラリアABIA年間大賞を受賞した、2019年オーストラリアで最も読まれた小説です。

壊れた生活、絶望的な状況も前にしても、類稀な観察力・想像力と未来への希望を持ち続ける少年、イーライの物語。

この作品は、とにかく彩豊かでカラフルです。

もちろん小説なので、実際に私たちが目にするのは、白黒の活字。

しかし読み進めていくと、頭の中で赤、青、黄色といったいくつもの色彩が弾け飛び、爆発する想像力の中に飲み込まれるようでした。

まさに、この本の装丁のようなイメージ。この装丁をデザインされた方は本当にすごいと思います。

少しクセがある文体なので好みが分かれるかもしれませんが、一度イーライ少年の豊かな感性にハマると、ページを繰る手が止まらなくなります。

イーライの眼を通せば、どんな物事も鮮やかな色彩を帯び、困難も乗り越えていけるのです。

同じ世界、同じ出来事も、見る人の感性によって全く違う様相を呈するのだということを実感しました。

ぜひ手元に置いておきたい作品なのですが、単行本の価格が結構高い……ぜひ文庫化してほしいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

むささびでした!

↓現在「むささび選書」はお休み中ですが、「今日も、読書。」という選書記事を書いています。ぜひこちらもご覧ください!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?