今日も、読書。 |本を読んでいて、いいのだ

2022.1.9 Sun

2021年から続けてきた深夜特急の旅も、終盤に差し掛かっている。

熱狂と混沌のアジア放浪が終わり、地中海・ヨーロッパ地域へと歩みを進める沢木氏。街並みや観光地は美しいが、アジアを旅していた時のように、街歩きをしていても、何も事件に出くわさない。施しを受ける貧しい旅人の身分で勝手だとは理解しながらも、沢木さんはヨーロッパの旅に何か違和感のような、物足りないような感覚を抱き続ける。

旅がもし本当に人生に似ているものなら、旅には旅の生涯というものがあるのかもしれない。人の一生に幼年期があり、少年期があり、青年期があり、壮年期があり、老年期があるように、長い旅にもそれに似た移り変わりがあるのかもしれない。私の旅はたぶん青年期を終えつつあるのだ。何を経験しても新鮮で、どんな些細なことでも心を震わせていた時期はすでに終わっていたのだ。そのかわりに、辿ってきた土地の記憶だけが鮮明になってくる。年を取ってくるとしきりに昔のことが思い出されるという。私もまたギリシャを旅しながらしきりに過ぎてきた土地のことが思い出されてならなかった。ことあるごとに甦ってくる。どのような経験をしても、これは以前にどこかで経験したことがあると感じてしまうということでもあった。(沢木耕太郎、『深夜特急5 -トルコ・ギリシャ・地中海-』、p220-221)

2021年のベスト本紹介も、後半戦に突入。

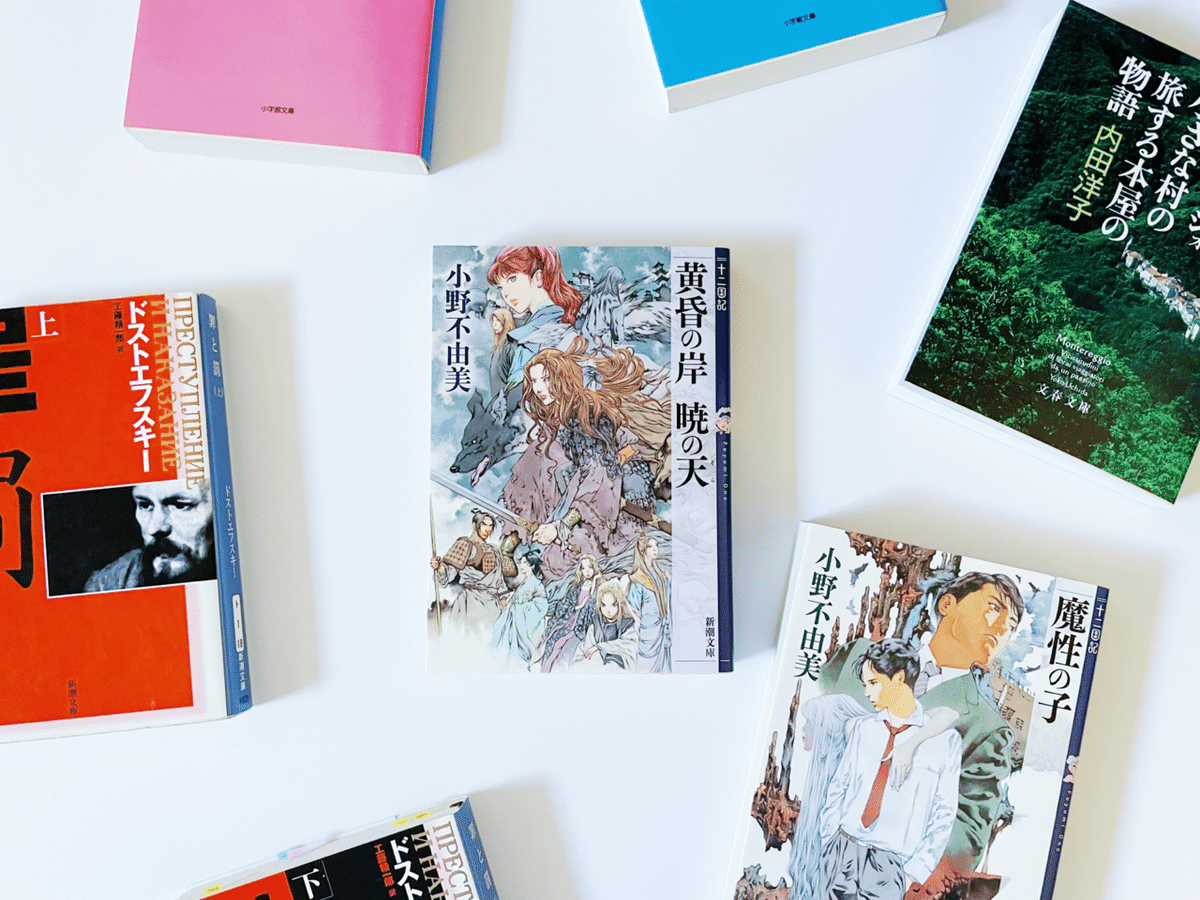

6冊目は、小野不由美さんの『黄昏の岸 暁の天』。十二国記シリーズの8作目。シリーズ最新作の『白銀の墟 玄の月』に繋がる、重要な位置づけの作品だ。

この作品の魅力は、同じく2021年ベスト本に入っている『魔性の子』と併せて読むことで、より大きく開花する。『魔性の子』が、2021年ベスト本の7冊目だ。

『魔性の子』は十二国記シリーズの源流となった作品で、1991年に刊行された。翌年にシリーズ1作目となる『月の影 影の海』が刊行され、その後続々とシリーズ作品が書かれる中で、当初は無印作品だった『魔性の子』が、「エピソード0」として十二国記シリーズに加えられた。

『魔性の子』は、現実世界を舞台に、高里という高校生の周囲で起こる恐ろしい怪現象を追ったホラー小説。そして『黄昏の岸 暁の天』は、『魔性の子』の物語を、十二国記の世界の視点で描いた作品になっている。

そう、この2つの作品は、リンクしているのだ。十二国記というシリーズが未だ存在していなかった時に書かれた『魔性の子』の謎が、10年後の2001年に『黄昏の岸 暁の天』で明らかにされたのである。小野さんの、物語の構想力には脱帽する。

『黄昏の岸 暁の天』と『魔性の子』、どちらを先に読んだほうが面白いのかについては、正解はないと思う。感じ方は、人それぞれ違うだろう。ただ私は、十二国記シリーズを第7作目の『華胥の幽夢』まで読み、一度『魔性の子』に戻って、そして『黄昏の岸 暁の天』を読むという流れが、一番良いのではないかと思う。未読の方は、ぜひお試しいただきたい。

2022.1.10 Mon

成人の日。

読書会に参加してきた。先月もお邪魔させていただいた読書会で、今回も、普段自分が手に取らない分野の本に出会えて楽しかった。

読書会に参加すると、自分の視野が、日頃いかに狭まっているかということに気付かされる。自分が好きな分野を突き詰めていくのは素晴らしいことだが、そもそも自分が好きになるかもしれない分野の本と、まだ出会っていないという可能性もある。そういった作品を逃さず知るためにも、常に視野は広く、自分の興味の埒外の本にも触れるようにしなければならない。

2022年は、読書会やその他のイベントに、積極的に参加する1年にしたい。精力的に動いて、自らの見識を広げ、ひとつでも多く新しい発見をしたい。

2021年のベスト本紹介、8冊目はカズオ・イシグロさんの『わたしを離さないで』。

2021年は、カズオ・イシグロさんという作家に出会えたという意味で、非常に重要な年だった。全作集めて読みたい、というほど好きな作家が何人かいるのだが、今年はカズオ・イシグロさんもそのリストに追加された。そんなカズオ・イシグロさんを初めて読んだのが、『わたしを離さないで』だった。

介護人キャシーがヘールシャムという施設で過ごした青春時代を回想する中で、自分自身の、そして世界の秘密を紐解いていくという物語。徐々に謎が明らかにされていく展開はミステリ的であり、施設での学生生活は青春・学園小説でもあり、物語全体を包む靄がかかったような怪しさ・不気味さはホラー的でもある。

私は、イシグロさんが構築するジャンルを超越した世界観、そして真実が明らかになった時に立ち現れてくる、恐ろしくて切ないもうひとつの物語に、圧倒された。こんな小説があるのか、と腰を抜かす思いだった。これまで読んできたどの小説でも味わったことのない感覚。この感覚が堪らなく好きで、これがイシグロさんの作品でしか味わえないとなると、他の作品も全て読むことは必然のように思えた。

2022.1.11 Tue

180日目。

Akaneさんの「読むしかできない」というイベントに参加させていただいた。正確には、イベント後の片付けのお手伝いをして、その後読書会に参加させていただいた。

「読むしかできない」が開催されていたのは、御徒町の台東デザイナーズビレッジという場所だった。創作活動をするデザイナーやクリエイターを支援する施設で、旧小学校の校舎を改築して作られていた。教室とか水道とか、トイレの感じとか、なんとも言えない懐かしさで、すごく良い場所だった。かつては多くの子どもたちで賑わっていたはずの空間。時の経過によりその役目を終えたかのような寂しさと、現在そこで活動しているクリエイターの熱量が混在していて、不思議な感覚だった。

イベント会場の教室に入ると、平積みされた本がズラリと出迎えてくれた。本に囲まれるようにしてソファが置かれており、ゆったりとした音楽が流れ、まさに快適に読書を楽しむための空間だった。Akaneさんや他の参加者さんと片付けをして、美味しいお菓子とコーヒーを飲みつつ読書会。新しい本との出会い。一方で同じ本を読んだことがある!ということも結構あって、それを下敷きに本の話ができたことも嬉しかった。

「読むしかできない」は、参加者がそれぞれ本を1冊持ち寄って、自分の次の人にその本を渡していくことで、本のリレーが繋がっていく。ひとりひとりにその本を薦める理由があり、熱量があり、それが他の人たちの新しい本との出会いに繋がる。とても、とても良い取り組みだ。

旅先で出会った日本人と本を交換することで、1冊の本が旅行者たちの手を渡りながら、世界中を巡っていくという深夜特急のエピソードを思い出した。旅する本。とても素敵だ。

自分が勧めた本が、そういった本の旅路の一部に、リレーのバトンのひとつになってくれたことを、嬉しく思った。「読むしかできない」には、絶対にまた参加したい。

2022.1.12 Wed

181日目。

深夜特急の旅が、いよいよロンドンに到着、終わりを迎えた。ヨーロッパに着き、旅の目的地であるロンドンが射程圏内に入ると、沢木さんは「旅の終わり方」を意識するようになる。

どこまで行けば、この旅は終わりと言えるのか。答えを出せず、一度は見えたロンドンへの経路を蹴って、イベリア半島の最西端へと彷徨い歩く。果たして彼は、どのような形で深夜特急の旅を完結させるのか。ぜひ皆さんも、沢木さんとの旅に出発し、その美しい終着点を見届けてほしい。大学で言語を勉強していた私としては、なんとも感動的な結末だと感じた。

やはり『深夜特急』は、私にとって、とても偉大な作品だった。特に海外との距離が平時より遠く感じられる今、この作品は読者を海外の旅へ、それもツーリスティックでない刺激的な旅へと連れて行ってくれる、素晴らしい紀行文だと思う。

2022.1.13 Thu

182日目。

先週末に2つの読書会に参加して感じたことを書き留めておきたい。

私は読書会に参加して、本を読んでいていいのだ、と思った。

私はいつも、何か創造的なことをしなければならないという焦りを抱いていた。私は会社に勤めている。そこでの仕事は、巡り巡って何らかの創造に繋がっているとは思うが、私がやっている個々の業務は他人でも代替可能で、よく聞く表現だと、大きな機械の歯車の一部に過ぎなかった。仕事をすること自体は悪いことではなくて、お金を稼ぐために必要な行為だし、代替可能とはいっても、ひとまず誰かの役に立ってはいるだろう。しかし、私でなければ生み出せないこと、私にしかできない方法で人を幸せにすることを、私はいつも望んでいた。そして、それが全く実現できていない状況に、常に罪悪感というか、焦燥感というか、物足りなさを感じていた。

本を読むことが、自分だけの貢献、自分らしい価値の創造に繋がるのだと信じて、読書に没頭した時期もあった。しかし最近は、本を読んでいるから何なのだ?いくら本を読んだところで、そこから先、何か形あるものを生み出さない限り、受動的に活字に触れて、誰かの創造を受け取っているだけではないか?と思うようになっていた。読書は、何も生み出さない。そう思い始めると、以前のように素直に、読書を楽しめなくなっていた。

読書会に参加して感じたことは、本を読んで、そこで得た知識や考察、思考を他人に語ることができるのは、それだけで充分に立派な創造であるということだ。創造の定義はよく分からないけれど、読書によって得た何かを、その本を読んだことのない誰かに分け与える行為は、私は創造であり、その人自身の価値であると思った。別に小説やエッセイを書かなくたって、本を読んだ感想を心に留めておくだけで、それで良いのだ。そしてその感想を他の人に共有できれば、それによって誰かに新しい気付きを与えることができれば、なお良いなと感じた。

2022.1.14 Fri

183日目。

最近森博嗣さんのエッセイ、というよりもブログの文章をまとめた本を読んでいる。読書日記を書いていると、日記とかブログとか、そういう文章を無性に読みたくなる。森さんの文章は、まさに「森さんが書いた文章」という感じだ(?)。読み慣れると、とても心地良く、スカッとする。私は森さんの文章が好きで、この読書日記の文体にも、影響が出そうだ。

今更だがこの読書日記は、私がその時読んでいる本によって、文体の揺らぎが生じている。読んでいる最中の本に影響を受け、文体がころころ変化するのだ。これはもう仕方がないし、私はそういう変化を楽しみたいと思っている。

作家は、自身の確固たる文体を持っているから、本当にすごい。森博嗣さんの書く文章は、どこを切り取っても森博嗣なのだ。なんでそんなことが可能なのか、私は不思議でならない。

一方で、様々な文体を意識的に使い分けることができる作家も、それはそれですごいと思う。これ、本当に同じ作家が書いた小説か?という作品に出会うことがあるが、それはつまり作家が文体を2人分持っているということで、つまるところそれも超人的だ。

自分は、そのどちらでもない。周囲の文体に流され、ふわふわ漂う不安定な文章である。

さて……2021年ベスト本紹介、9冊目はリリー・フランキーさんの『東京タワー オカンと僕と、時々、オトン』。第3回本屋大賞受賞作。15年近く前の作品だが、時代など関係なく、必読の傑作だ。

この作品の感想は、以前「むささび選書」という名前で投稿していた、その月のおすすめ本紹介の記事で熱く語っている。ぜひこちらをチェックしていただきたい。よく見てみると、記事の中に先日紹介した『わたしを離さないで』も入っている。

『東京タワー』は小説だが、著者が母親と過ごした日々を描く自伝的な文章で、ひとりの人物の人生に、これほどまでに近く寄り添うことができる作品は珍しい。本当に、リリー・フランキーさんのすぐ横に立って、彼と同じ景色を見ているような感覚になる。だからこそ、物語の最後に訪れる感動は大きい。強いパワーを持った小説だと思う。

2022.1.15 Sat

2021年ベスト本紹介、いよいよ最後の10冊目。佐藤正午さんの『鳩の撃退法』だ。2021年、藤原竜也さん主演で映画化されたため、記憶に残っている方も多いだろう。

本作の魅力は、「作中作が現在進行形で執筆されること」にある。

私は小説の中に小説が登場する、いわゆる入れ子構造の作品が好きで、本作もそんな「作中作」が登場する。本作が変わっているのは、その作中作が、主人公によって現在進行形で書かれていくことだ。

自分の文章力で表現できるか不安だが、どういうことか説明を試みたい。

主人公は(元?)小説家で、過去に起こった出来事を思い出しながら、作中で小説を書き、私たち読者はその小説を読む。つまり本作には、主人公が本を書いたりその他諸々のことをしたりする「現在」と、作中作の中で描かれる「過去」の、2つの時系列が存在する。そして「過去」の物語を「現在」で執筆していくという体を取るために、時系列が目まぐるしく入れ替わったり、「現在」の出来事によって「過去」の記述が影響を受けたりする。

何というか、地の文が全く安定していないのだ。この文体が癖になり、ページを捲る手が止まらなくなる。小説って、こんなこともできるんだ、と感動した。小説の可能性が、目の前で大きく開かれていくのを感じた。

こんな小説だから、映画化されると聞いて非常に驚いた。私は観ていないのだが、どういうふうに、原作のあの感じを映像で表現したのだろう……。

これまで2021年ベスト本紹介を書いてきたが、正直かなりしんどかった。

私にとって、ある程度フォーマットや文量が決まっている文章を書くことは、制約無しのフリーな文章を書くことよりも、神経を使う。後者は、真っ白な紙に、好きなように絵を描くことができるイメージ。一方で前者は、既定の枠をなんとか絵で埋めなければならない、という義務的なイメージだ。用紙に余白を残すことが、許されるか否かの違いだと思う。

こういう文章は楽しいのだけれど……もうしばらくやらないでおこうと思った。

↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!

↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?