生成AI時代のコンテンツを歴史から予測する

生成AIを中心に、AIが盛り上がりを見せています。今後、AI時代を迎えるにあたり、コンテンツやクリエイターはどのように変化していくのでしょうか。それを予測するためには、歴史から学ぶことが大切です。パソコンとインターネットの普及がもたらした変化を振り返ることで、生成AI時代のコンテンツとクリエイター、コンテンツプロバイダの在り方を考えてみたいと思います。

この記事が参考になる人

クリエイター

メディア運営者

コンテンツプロバイダ

広告・PR担当者

ちなみに、特に歴史を振り返りたくないという人は、結論部分の「まとめ:AI時代にコンテンツプロバイダとクリエイターはどうするべきか」からご覧ください。

歴史を見たいけど長い文章を読みたくないという人は、各センテンスの「この時代から学べること」をご覧ください。

コンテンツは、デバイスとプラットフォームによって決まる

歴史を振り返る前に、コンテンツとは何によって形を変えるのかを整理しておく必要があります。

コンテンツの在り方は、デバイスとプラットフォーム・チャネルによって決まります。デバイスはコンテンツを閲覧するための「箱」であり、プラットフォームはコンテンツを届ける「場所」、チャネルは「流通経路」となります。

例えば、テレビ番組というコンテンツがある場合、デバイスはテレビ機器本体となり、プラットフォームはリモコン、チャネルは電波となります。

テレビ番組は、デバイスであるテレビ機器本体に合わせて番組が制作されています。画面サイズがテレビよりも小さいYouTubeでは、個人が単独でトークをする動画が多いですが、テレビのバラエティ番組にはひな壇があり、芸人が座る階段が存在し、出演者が数十名いることも少なくありません。これは、テレビ機器本体の画面サイズがスマートフォンよりも大きいためです。

また、テレビのプラットフォームであるテレビリモコンを通じて選べる地上波の選択肢は限られています。これは、テレビを放映するには電波を割り当ててもらう必要があるため、特定のテレビ局しか地上波を放映できないからです。そのため、テレビのチャネル=電波はテレビ局による独占状態となっており、テレビ局に所属するプロのクリエイターが制作を担当しています。

このように、コンテンツの在り方は、デバイス、プラットフォーム、チャネルによって決まるのです。それでは、パソコンが登場する以前からのコンテンツの変遷を振り返り、AI時代のコンテンツにおけるヒントを探ってみましょう。

インターネット登場以前 ~1990年代後半まで

テレビ、映画、雑誌に限られていたシンプルな時代

インターネットが登場する以前の時代、コンテンツはテレビ、映画、雑誌に限られており、非常にシンプルな時代でした。

デバイス:専用デバイスが存在

デバイスについては、それぞれ専用デバイスが存在していました。テレビはテレビ端末、映画は映画スクリーン、雑誌や本はそれ自体がデバイスとなり、それぞれに専用のデバイスが存在していたのです。

プラットフォーム・チャネル:独占的なプラットフォーム・チャネル

プラットフォーム・チャネルに関しても、テレビ、映画、雑誌・本それぞれに適したプラットフォームを持ち、チャネルが形成されていました。映画は劇場というプラットフォームを持ち、配給会社というチャネルを通じて劇場で流通していました。雑誌・本は書店やコンビニといったプラットフォームがあり、取次といったチャネルを介して書店で流通していました。中でもテレビは電波の割り当てを国が決めるためテレビ局の数が限られており、独占的なチャネルを有するプラットフォームとなっていました。

コンテンツ:マルチジャンルのテレビ、特化型の雑誌・本

テレビは朝から夜まで放送されるため、ニュースからドラマ、バラエティまで、情報から娯楽コンテンツまで幅広くカバーしていました。視聴者が能動的にコンテンツを選ぶことはできないため、ファッションやグルメ、レシピなど特化型の情報は、雑誌や本でカバーされていました。

この時代から学べること

インターネット以前の1990年代後半までは、寡占化したデバイス、プラットフォーム・チャネルが存在。そのため、コンテンツを手掛けるのはその寡占企業に所属するプロであり、アマチュアのコンテンツはコミックマーケットなどのインディーズイベントに限られており、一般に流通することはなかった。

最も力があったテレビは、流れてくる情報やコンテンツを受け身で観る状態であり、ファッションやグルメなどの特化した情報は雑誌や本に求めていた。

インターネット&PCが普及時代:1990年代後半~2000年代まで

新しいプラットフォーマーの台頭と個人クリエイターの出現

インターネットとPCの普及により、コンテンツの在り方が大きく変革していきます。デバイスとプラットフォーム・チャネルの多様化、個人によるコンテンツ投稿がはじまり、特化型情報サイトの誕生するなど、現代のインターネットコンテンツの基盤が築かれた時代です。

デバイス:インターネットの回線速度向上してPCが普及

1990年代後半にインターネットが登場し、その後PCが普及し始めました。PCが普及したことによって、誰しもが簡単に情報にアクセスでき、コンテンツを作成できる下地が整っていきます。

プラットフォーム・チャネル:プラットフォーマーが良いコンテンツを決める

インターネットという誰しも使えるチャネルが現れたことにより、自由に情報やコンテンツにアクセスできるようになりました。それ以前のテレビや雑誌・本は寡占化したチャネルであったため、まさにインターネット革命が起こったわけです。

PCの主要なプラットフォームは、Googleなどの検索エンジンやYahoo!などのポータルサイトでした。ポータルサイトはニュースなどのメディア機能も備えており、当時は各社が検索エンジンやポータルサイトに参入し、インターネットブラウザを立ち上げた際に最初にアクセスするページを目指していました。

現在、検索エンジン市場を席巻しているGoogleは1998年にリリースされましたが、Yahoo!は1994年にはサービスを開始しており、他にも先行サービスが存在しました。しかし、最初にサービスをリリースした事業者が必ずしもプラットフォーム・チャネルを握れるとは限らないということになります。

Googleは独自のアルゴリズムを持ち、検索結果で表示されるにはそのアルゴリズムに従う必要があります。プラットフォーマーが良いコンテンツとは何か、というルールを決めるのです。

コンテンツ:SNSと個人クリエイターの出現

テレビや雑誌などの従来のプラットフォーム・チャネルが寡占状態だったのに対し、Googleなどの検索サイトは、コンテンツ投稿者に対してプロ・アマの区別なく平等に扱いました。まさに情報・コンテンツの民主化が起こったわけです。

1999年には巨大匿名掲示板「2ちゃんねる」がサービスを開始し、主にテキストコンテンツを中心に個人がコンテンツを投稿し始めるようになります。2ちゃんねるからは、後に映画化される「電車男」などのコンテンツも生まれました。

2004年にはAmebaブログや日記機能付きのmixiが開始され、ブログや日記などのテキストコンテンツを投稿するユーザーがさらに増えました。

また、インターネットの回線速度向上に伴い、Flickrやイラスト共有サイトPixivなどの写真・イラスト共有サイトも登場し、テキストコンテンツだけでなく写真やイラストの投稿も盛んになりました。

さらに、この時代には、食べログ、クックパッド、@コスメなど、各種事業者が運営する特化型の情報コンテンツサイトが誕生しました。これらのサイトは、かつて雑誌や本が提供していた特化型情報をインターネット上で提供するようになりました。

ユーザーは、雑誌よりも能動的にインターネットで情報を探すことができる上に無料なので、雑誌の発行部数は徐々に減少していくことになります。

特化型の情報コンテンツは、デバイスとプラットフォームが移り変わると、新しいデバイスとプラットフォームへと覇権が移ることが分かります。

この時代から学べること

現在、検索エンジン市場を独占しているGoogleは、検索エンジンサービスとしては後発組。プラットフォーム・チャネルを牛耳るサービスは、必ずしも先発であるとは限らない。

Googleで上位に表示されるためには検索アルゴリズムに従う必要がある。良いコンテンツの定義はプラットフォーマーが決める。

パソコンという新しい情報入力デバイスの普及と、チャネルであるインターネット回線速度の向上により、テキスト、イラスト、写真コンテンツが一般クリエイターにも開放され、個人クリエイターの数が増加。

特化型の情報コンテンツは、デバイスとプラットフォームが移り変わると、新しいデバイスとプラットフォームへと覇権が移る。

フィーチャーフォン時代:1990年代後半~2000年代

プラットフォーマーis キングの時代。無料ゲームで切り込んだモバゲー

インターネット、PCの普及と並行して、フィーチャーフォン=ガラケーが日本国内で普及していきます。これは日本の3キャリアが提供する独占的なプラットフォームを有していたためで、後のAppleにおけるAppStoreのモデルにもなったと言われています。

携帯キャリア3社に市場が独占され、3社が提供する公式メニューに掲載されなければ、メディアやコンテンツは集客が図れない時代でした。そこに、無料ゲームを武器にしたモバゲータウンが非公式サイトとして台頭していきます。

また、利用者が若年層にも広がった結果、若年層向けのSNSも誕生しました。

デバイス:アプリが使えるガラケー登場

日本の各メーカーが、簡易なアプリケーションを利用できるフィーチャーフォン、いわゆる「ガラケー」を開発しました。ゲームなどをプレイできる高機能端末が現れたことで、一気に携帯コンテンツの可能性が広がりました。

プラットフォーム・チャネル:3社が独占する寡占市場

電波という独占的なチャネルを割り当てられたdocomo、au、softbank(Vodafoneをsoftbankが買収)の3社だけが携帯電話事業を展開できる独占状態でした。

フィーチャーフォンには、各キャリアのプラットフォームに接続するためのボタンが取り付けられており、テレビと同様に閉じたプラットフォームとなっていました。コンテンツのルールは全て3社のキャリアが定めており、プラットフォームサイトに掲載されるには、厳しい基準を満たす必要があります。審査を通過したサイトは「公式サイト」と呼ばれ、集客面で圧倒的に有利でした。

一方で、審査を通過しなかったサイトは「一般サイト(俗に勝手サイト)」と呼ばれ、ほぼ集客ができない状況でした。

コンテンツ:コンテンツをキャリアが決める時代。情報コンテンツへの課金が常識に

寡占化されたプラットフォームだったため、コンテンツの内容は3社のキャリアが決定していました。

多くのコンテンツは情報サイトとなっており、ニュースやスポーツ情報など、PCでも提供されているような特化型情報サイトをフィーチャーフォン用に転載したもので、閲覧には月額数百円の定額料金が必要でした。

当時は、PCの情報は無料で、携帯で閲覧する場合は数百円が必要というのが当たり前だったのです。

また、待ち受け画像、着うた、着メロ、デコメといった、フィーチャーフォン特有のデジタルコンテンツも流行しました。これらも、キャリアが企画・規定したコンテンツでした。

この時代は特に、プラットフォーマーがコンテンツの形式を決めていたのです。

漫画コンテンツの配信開始

今では人気の漫画コンテンツの配信ですが、フィーチャーフォンの登場とともに本格的な配信が始まります。

コミックシーモアなどが従量課金で漫画コンテンツを提供していましたが、当時は漫画アプリで都度課金をしながら人気作品を読むという習慣はまだ薄く、課金コンテンツの8割以上がエロ漫画だったという話もあります。

SNS利用やコンテンツ投稿の若年層化

以前はmixiや2ちゃんねるなどのPCサイトは20代以降の大人が中心的に利用していましたが、フィーチャーフォンの登場により、SNSやテキストコンテンツの利用が若年層にも広がっていきます。魔法のiらんどなどの携帯小説が流行し、携帯で小説を作成するコンテンツが人気になりました。

これにより、小説家という職業の垣根が広がり「恋空」のように映画化された作品も生まれます。

中高生を中心に、自身のプロフィールを公開してコミュニケーションを取る「プロフサイト」や「前略プロフィール」なども人気になりました。

モバゲー、GREE、無料ソーシャルゲームの台頭

3キャリアが運営する公式サイトに掲載されるコンテンツにおいては、個人間のメッセージのやり取りを許可しないなど厳しい規制がありました。

そのため、モバゲーは一般サイト(勝手サイト)として運営されていましたが、ゲームコンテンツで大ヒットし、2010年時点では1,600万人を超えるユーザーを獲得しました。

公式サイトに掲載されるゲームコンテンツは数百円の利用料がかかりますから、無料で使えるゲームコンテンツというのが画期的だったのです。このように、強いコンテンツと価格差の力があれば、プラットフォームの外にいたとしても集客することは可能なのです。

一方のGREEも、2010年時点で1,843万人を超えるユーザーを獲得していました。

サービス開始2年後の2006年にKDDIと資本提携を行い、公式メニューとして展開したところ、会員数が翌年末までに300万人を突破するなど、急速な成長を遂げました。

なんだかんだいってプラットフォーマーと提携し、主要な場所にコンテンツを置くことは成長速度を早めることが分かります。

この時代から学べること

デバイス、プラットフォーム両方に置いて寡占化されたプラットフォームでは、コンテンツの種類や料金まで全てをプラットフォーマーが独占的に決定できる。

フィーチャーフォン端末の普及により、個人クリエイターの層が若年層にも広がった。

当時はプラットフォーマーが圧倒的に強い時代だったが、無料のソーシャルゲームというキラーコンテンツを持っていたモバゲーは、コンテンツを武器に自力で成長。強いコンテンツと価格差による戦略でプラットフォーム外であっても集客が可能。

とはいえKDDIと定型したGREEの成長スピードはすさまじく、プラットフォーマーとの提携は非常に強い集客エンジンとなる。

スマートフォン時代 2010年代~

プラットフォーム分散と個人クリエイターの台頭

2010年代にスマートフォンが登場し、コンテンツのリッチ化を促進されていくとともに、複数の巨大プラットフォームに分散していきます。これらSNSなど各種プラットフォームにおいて新たなクリエイターが誕生し、コンテンツの消費方法やクリエイターと消費者の関係に大きな変化が起こっていきます。

デバイス:スマートフォンが登場

iPhoneが2007年に登場し、黒船のように日本のガラケーコンテンツを吹き飛ばし、続いてAndroid携帯も登場します。これにより、スマートフォン時代が到来しました。

ここで興味深いのが、寡占化した市場において10年以上も巨大プラットフォームとして君臨してきたimodeなどを吹き飛ばした流れは、iPhoneという1台のデバイスから始まったということです。

プラットフォーム・チャネル:プラットフォームの分散

プラットフォームの分散が起こります。スマートフォンのアプリにおけるプラットフォームはGoogleとAppleが提供するアプリストアですが、FacebookやX(現Twitter)、インスタグラムやYouTube、TikTokなどが伸びて、巨大なトラフィックを集めるプラットフォームが分散されていきます。

コンテンツ:リッチ化と個人クリエイターの台頭

┗コンテンツのリッチ化:動画や漫画コンテンツが伸びるように

2000年代と比べて大きく変化しています。回線スピードが速くなり、スマートフォンという高機能端末が登場したことにより、動画、漫画などのリッチコンテンツが爆発的に伸びるようになります。

┗漫画コンテンツの伸び

スマホによって画面領域が広がったため、プロ、アマ問わずマンガコンテンツが爆発的に伸びていきます。韓国発漫画アプリ「ピッコマ」は2023年に年間取引額1,000億円を突破します。日本の漫画アプリが韓国製の漫画アプリに勝てない要因の一つとして、縦スクロールを入れずにページ単位にこだわり、初期においては配信を紙面と同じく曜日ごとで区切るなど雑誌のアーキテクチャに拘っていたことが挙げられます。

┗プラットフォームの分散とSNS発のクリエイターの誕生

プラットフォームが各種SNSに分散されたことにより、SNSを利用したクリエイターが誕生しました。YouTube、X(旧Twitter)、TikTok、インスタグラムなど各種SNSからのクリエイターが誕生し、この結果、クリエイターとコンテンツの飽和が生じます。スマホで容易に投稿できるようになり、Xにおける短文文化やTikTokによる短尺動画が流行した結果、クリエイター数が爆発的に増加し、飽和状態となり、平均広告収益が下がり始めます。

┗プロアマコンテンツの2極化:コンテンツのサブスク化

プロとアマチュアのクリエイターの2極化が進みます。アマチュアのクリエイターが短尺コンテンツをYouTubeやX(Twitter)などに投稿する一方で、プロのクリエイターによる長尺コンテンツはネットフリックス等の配信プラットフォームで配信されるなど、コンテンツの2極化が観られます。プロが生み出す課金コンテンツについては、作品ごとに課金するよりはサブスクの月額定額料金を課金することがスタンダードとなります。

┗ニュースや特化型の情報のコンテンツはCGM化

ニュースなどの情報ポータルは引き続き存在しており、コスメ、食、グルメ特化型のコンテンツもインターネットサイトからアプリ化されました。ただし、主流となっているのは口コミ投稿といったユーザー投稿型のものが多く、相対的にプロの編集者たちが発信するメディアは少なくなっていきます。

┗コンテンツを検索せず、クリエイターに信頼を寄せる

各種プラットフォームがレコメンド機能を強化し、スワイプ、フィード型のUIを導入した結果、多くの人は能動的に検索をしなくなり、流れてくるコンテンツを受け身で観るようになります。また、企業が発信する情報の価値が薄れて、信頼できる専門家やインフルエンサーが発信する情報コンテンツが人気となりました。

この時代から学べること

巨大プラットフォームを1台のデバイスが吹き飛ばした

iPhoneというデバイスが全てのゲームチェンジャーのはじまりとして機能した。革新的なデバイスは、プラットフォームとコンテンツのルールを変える。プラットフォームは1つに統合されない

2000年代から存在するGoogle検索エンジンは引き続き存在し、SNS、動画、ショート動画などのカテゴリ別の巨大プラットフォームが複数共存。SNSによってクリエイターとコンテンツのあり方が変わる

スワイプやレコメンドといったインターフェースがユーザーをより受け身に。コンテンツ供給過多の中で信頼できるクリエイターを探しており、個人のパワーが増している。プロのコンテンツは参入障壁がある

テレビ放映や映画放映されるコンテンツや、パッケージで発売される音楽コンテンツには、その流通の閉鎖性から参入障壁が確保されている。しかし、メインのマネタイズがサブスクに移っており、映画の配給などのコンテンツへの直接課金でマネタイズが図れるのは一部のトップクリエイターに限られる。旧来のデバイス出自のコンテンツは、新しいデバイスに適応できない

漫画雑誌がアプリ化された際、紙のようなページ単位のUIや週を決めて漫画を出すなど、雑誌マンガ時代のインターフェースに引っ張られている間にピッコマやLINEマンガなど、スマホに最適化した漫画アプリが伸長。旧来のデバイス(紙)出自のコンテンツは、新しいデバイスに適応できない。ニュースや特化型情報のポータルサービスは残る

2000年代から存在する、ニュースや特化型情報のポータルサービスはスマートフォン時代においても残り続けている。ただし、「情報・コンテンツ」から「人」に価値が映る中で、純粋に媒体として発信するサービスの価値は相対的に下がる。

AI時代 2020年代~

覇権を握るプラットフォーマーに定義されるコンテンツ。個人クリエイターの競争激化。

では2020年代以降の生成AIの時代において、コンテンツの形はどのようになっていくのかを予測します。AI時代に覇権を握るプラットフォーマーのルールにコンテンツの形が定義され、クリエイターの2極化は進むことが予想されます。

デバイス:スマホのままか。新しいデバイスが登場するか

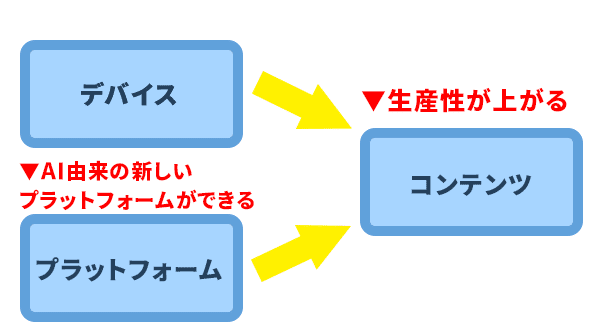

AI時代の2020年代は、これまでのPCやスマートフォンなどのコンテンツにおける革命が、全て革新的なデバイスの登場とインターネット回線のスピードアップに基づいています。基本的にデバイスが変わらない以上、生成AIのトレンドは、AI由来の新たなプラットフォームの出現と、コンテンツ作成の生産性が爆発的に伸びるという変化になります。このまま新しいデバイスが登場しない前提で、スマートフォンが基本のデバイスとした場合、プラットフォーム・チャネル以降にどういう変化があるか考えてみましょう。

プラットフォーム・チャネル:AI時代のプラットフォーマーは誰か

OpenAIやGoogleなど、各社はAIに特化したプラットフォームを作ることに力を入れています。それは、現状の検索エンジンを代替するものだと思われており、AIに特化したプラットフォームを作ることで検索エンジンにおける次のGoogleになると思われているからです。この動きを過去の歴史から学ぶと次のように推測できます。

┗AI時代のプラットフォーマーはチャット型ではない

すでにチャット型のAIの利用者数は頭打ちになっています。チャット型でAIに指示を与えるというのは要件を明確にするということであり、これができる人は限られます。スマホにおいて、人々はスワイプやレコメンドによって受け身でいることに慣らされています。覇権を取るプラットフォームはチャット型ではなく、利用者が受け身で使うことのできるサービスになるでしょう。

┗プラットフォーマーが決定するまでに3~4年はかかる

検索エンジンサービスで覇者となったGoogleは実は後発サービスでした。ちなみにFacebookもSNSでは後発サービスであり、FriendsterやMySpaceなどの先発サービスがありました。覇者となるプラットフォーマーが決定するまではあと3~4年はかかるでしょう。ちなみにスマートフォン時代において、すぐにプラットフォームがアプリストアに定まったのは、デバイスとプラットフォームが統合されていたからです。プラットフォームを標準搭載しているデバイスを配っているのだから、デバイスの普及=プラットフォームの普及です。ただし、インターネットエクスプローラーを標準搭載したはずのWindowsパソコンがGoogle Chromeに負けたように、アプリケーションとしての機能差で勝つこともできます。

┗AIのプラットフォームがコンテンツに与える影響

今までの歴史の流れから、コンテンツの形はプラットフォーマーのルールに従うので、AIのプラットフォームがコンテンツに大きな影響を与えるでしょう。それは、コンテンツがパッケージとして届かず、切り張りされる可能性があるということです。現在のChatGPTなどのチャットアプリも、1つの質問に対して複数のサイトの情報を参照しながら、AIが独自に回答を生成して返しています。これは、パッケージとしてのコンテンツが切り張りされ、他のコンテンツと再編集されて提示される可能性があることを示しています。

つまり、オムライスのレシピ動画を観たいと指示をした場合、複数のオムライスのレシピ動画から、いくつかの動画を組み合わせて提示する可能性も今後考えられるかもしれません。2010年代に出現したキュレーションアプリのイメージが近いかもしれませんが、AIは元のコンテンツにリンクを飛ばすのではなく、元のコンテンツを再編集して新たなコンテンツとして提示する可能性があります。著作権の問題もありますが、AIプラットフォームが強ければ、多くのコンテンツはこの方式に従う必要が出て来るかもしれません。

コンテンツ:開かれたプラットフォームと閉じられたプラットフォームの二極化

┗開かれたコンテンツプラットフォーム:コンテンツの供給過多が起こる

YouTubeやInstagram、X(現Twitter)などの動画配信プラットフォームは参入障壁が極めて低いため、開かれたプラットフォームといえます。コンテンツの量が劇的に増加しますが、すでにコンテンツは供給過多の状態にあるため、可処分時間の奪い合いが加速します。

┗閉じられたコンテンツプラットフォーム:クリエイターの2極化

一方、閉じられたコンテンツプラットフォームとしては、ストリーミングサービスや商業映画、漫画などがあります。これらはプラットフォームとチャネルが閉鎖的であるため、クリエイターの参入障壁が高くなっています。そのため、開かれたコンテンツプラットフォームほどの爆発的なコンテンツ量の増加は見込めません。

ただし、プロのクリエイターが公開するプラットフォームにおいては、クリエイターの生産性が高まるため、今よりもコンテンツ量は増加します。

ただし、クリエイターの好みによって生成AIを使用しない場合も多いでしょう。例えば、クリストファー・ノーラン監督はCGを嫌い、映画「テネット」でCGを使わずに飛行機を爆破させました。このように、作家性の高い旧来のプラットフォームを選択したクリエイターは、必ずしも生成AIを使って生産性を上げるという選択を取らないのです。

漫画においても、生成AIによる生産性の向上が期待されますが、映画と同様に、作家の好みによって生成AIを使用しない作家も多くいるでしょう。しかし、新しいプラットフォームに適応してコンテンツをチューニングしているような作家は、生成AIを利用して生産性を上げることを選択することが予想されます。

┗ニュースや特化型情報の情報メディアは生き残り続ける

情報メディアについては、インターネット登場以降も、紙からPC、スマホへとデバイスが変わっても存続しています。生成AI時代においても情報メディアは残り続けるでしょう。それは、時代が変わっても人間の生活そのものがそれほど進化しないため、衣食住の情報は常に必要だからです。

ただし、2010年代のスマホ時代から、すでに公式メディアとして発信された情報の価値は薄まっています。これにより、公式メディアから個人が発信する情報へと関心が移っていますが、これはグルメやコスメなどの嗜好の部分に限られます。

パブリックなニュースや医療情報など、個人が参入できない障壁がある情報は、引き続き公式のメディアから入手することになるでしょう。ただし、AIのプラットフォームの在り方によっては、それは再編集された形でユーザーに届く可能性も高くなります。

個人発信のメディアについては、情報発信を生成AIで効率化するには限界があります。例えばコスメレビュー者は実際にコスメを購入して試す工程を省くことはできませんし、料理動画も同様です。トーク型の配信者であれば、生成AIで効率化を図ることはできますが、体験型のコンテンツを提供している場合は、生成AIで図ることのできる効率化には限界があるのです。

生成AI時代におけるプラットフォームとチャネル、コンテンツの変化について考えると、開かれたコンテンツプラットフォーム(SNSやYouTubeなど)と閉じられたコンテンツプラットフォーム(ストリーミングサービスや商業映画・漫画)では、状況が大きく異なります。参入障壁が低い開かれたコンテンツプラットフォームでは、コンテンツの量が劇的に増加するでしょう。AIのプラットフォームの在り方によって、コンテンツが再編集され、切り張りされる可能性もあります。この際、クリエイターの収益はAIプラットフォーマーのルールに依存することになるでしょう。

一方で、閉じられたコンテンツプラットフォームにおいては、一部のクリエイターが生成AIを駆使して生産性を高めることが予想されますが、全てのクリエイターがそうするわけではありません。たとえCGが流行っているとしても、全ての映画がCGを使ったものではないのと同じです。トップクリエイターたちは、AIのプラットフォームにコンテンツが切り張りされることなく、映画やアニメといったコンテンツを作り続けることができるでしょう。

まとめ:生成AI時代にコンテンツプロバイダとクリエイターはどうするべきか

クリエイター:自身をコンテンツとして売り出す

クリエイターたちはSNSやYouTubeを主戦場とした場合、コンテンツ量の供給過多により、今以上に可処分時間の奪い合いが起こります。この状況の中で重要になるのは、コンテンツだけでなく、自身もブランドとして売り出すことです。コンテンツ自体がAIプラットフォーマーによって再編集される可能性が高いため、人気のコンテンツを延々作り続けることは困難です。そのため、クリエイター自身のブランディングを行い、コンテンツ=クリエイターとなることで、クリエイター個人がファンと直接的なタッチポイントを持ち続けることが重要になってきます。

Vtuberはこの現象の良い例です。Vtuberたちは様々なコンテンツを提供しながらも、ファンはVtuber本人に価値を見出しています。このように、コンテンツを作った本人が直接的なタッチポイントを持つことが重要であり、ファンとの継続的な関係構築が求められます。

ただし、技術が進化すれば、クリエイターやVtuberそのものがAIに置き換わる可能性も出てきます。観ている側が、キャラクターが人間かAIか区別できなくなるほど進化したAIが登場すれば、クリエイターとしての立場も脅かされるかもしれません。そのような状況では、ライバルが無尽蔵に登場する可能性があります。

差別化のためには、AIにはできない独自の体験を提供することが一つの策です。料理をする、旅行に行く、化粧をするといった、人間にしかできない体験型のコンテンツを提供することで、AIとの差をつけることができます。

また、競争が激しい開かれたプラットフォームから離れ、閉じられたコンテンツプラットフォーム(例えばストリーミングサービスや商業映画、漫画)を主戦場にする選択もありますが、これらの分野は元々参入障壁が高く、どちらにしても高い競争を強いられる状況は変わりません。

コンテンツプロバイダ・メディアー専門的な情報コンテンツに特化する

インターネットの登場以前から存在している、人々の生活に密接に関連する衣食住についての情報メディアは、現在もなお重要な役割を果たしています。しかしながら、デジタル時代の進展とともに、コンテンツプロバイダやメディアの立場は変化しています。特に個人の影響力が増すにつれて、従来のメディアの相対的な力は弱まっているのが現状です。

例えば、Instagramのフォロワー数を見ると、上位にランクインしているのはほとんどが個人アカウントであり、商業雑誌や公式メディアのアカウントはそれらの一部にも満たないフォロワー数です。このような現象は、個人の影響力が増す一方で、従来のメディアが直面している課題を浮き彫りにしています。

個人の趣味や趣向が強く反映される分野で、パブリックなメディアとして競争するのは困難であり、分が悪いと言えます。そのため、個人が容易に参入できない領域、例えば総合ニュース、医療情報、ビジネス情報など、速報性と公平性が求められる情報を提供するメディアや、専門分野の情報を提供するメディアが、より有利になるでしょう。これらの分野は、調査や専門知識、大規模なネットワークを必要とするため、個人よりも組織が強みを発揮できる領域です。

このように、コンテンツプロバイダやメディアは、変化するメディア環境の中で自身の位置を再定義し、個人とは異なる価値を提供することで、その存在意義を保つ必要があります。特に信頼性と権威を背景にした情報提供は、依然として多くの人々にとって重要な要素です。

ご覧くださって大変にありがとうございます。サポートいただけたら、大変に喜びます٩(•౪• ٩)サポートいただけましたらメディアの研究費や活力を出すためのおやつ代に当てて良い記事を書いていきたいと思いますm(_ _)m