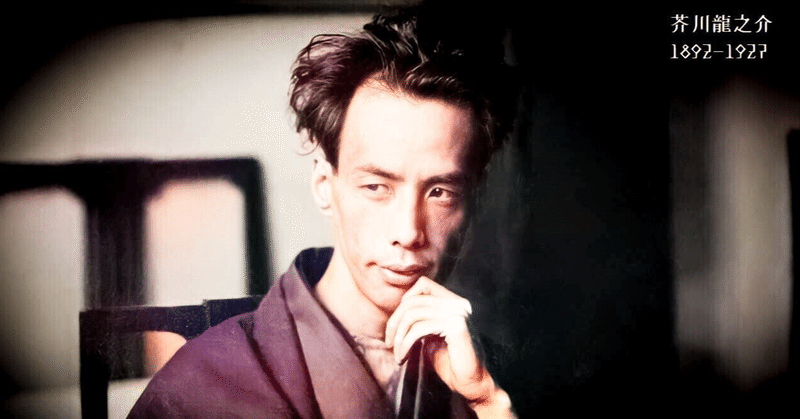

日本最古のラッパー・芥川龍之介

言わずと知れた短編小説の申し子「芥川龍之介」。

おそらく誰もが国語の授業で「羅生門」を読んだことだろう。

汚えババアが死体から髪の毛を毟り取るおどろおどろしさは読む年代によってはトラウマ不可避だ。

ちなみに私は中学生くらいの頃に読んだ。

ババアを実のお婆ちゃんに脳内変換したせいで、しばらく一緒にご飯を食べることを控えた気がする。

そんな芥川の小説の中に「大導寺信輔の半生-或精神的風景画-」という作品がある。芥川の半自伝的な作品だがこれが面白い。

何が面白いかと言うと芥川の人間性がしかとわかる作品になっているからだ。

自身をモデルとした主人公・大導寺信輔はぶっちゃけ中途半端でくそ生意気なインテリ野郎だ。

こじらせにごじらせ散らした信輔の半生は読む人によっては共感の嵐を巻き起こすだろう。

貧しい生まれ、体裁を気にしながらの生活、鬱屈とした人間性から端を発する自身に大しての強烈なコンプレックス、そのくせ高い自尊心から根底では他人を見下すある種の選民意識。

本来であれば(あるいは常識的には)これらの感情はひた隠しに生活するのが常だというのに抗えないほど大きくなった反骨精神故に不器用な日々を送る主人公に芥川の全てが投影されている気さえする。

学生時分に読んだ頃はただただ共感しただけだが、今読み返すと芥川を形成したこの普遍的な精神性は全てのカルチャーに通じるように思う。

彼にとってはその表現方法が文学であったわけだが、60年代に芥川が生まれていればフォークソングで自己表現していたかもしれないし、現代で言うならばラッパーとしてバチバチのパンチラインを生み出していたかもしれない。

同書の最後に主人公・信輔は友人たちと江ノ島へ出かけるがその中の一人が崖の上から銅貨をばら撒くシーンがある。

銅貨を追って居合わせた見知らぬ少年たちが海へと飛び込むが、一人の少女はそれを楽しげに眺めていた。

それに対して友人は「今度はあいつも飛び込ませてやる」と微笑むと銅貨を銀紙で包み、銀貨に見立てたものを放り投げる。

それを見て真っ先に飛び込む少女を見て友人は残酷な笑みを見せるのだが、その様を芥川はこう表現した。

「信輔は未だにありありと口もとに残酷な微笑を浮べた彼の友だちを覚えている。彼の友だちは人並み以上に語学の才能をそなえていた。しかし又確かに人並み以上に鋭い犬歯をもそなえていた」。

もう何よ、このバチバチのリリックは。

やってることも綴ってる文章もラッパーやん。

こんな駄文をサポートしてくれるってのかい?酔狂なお人だぜ。うしサポートしていただけるってんなら憶測と主観・勝手なイメージであなたの記事を書かせてもらおう。なに悪いようにはしねえから気にしなさんな🥺