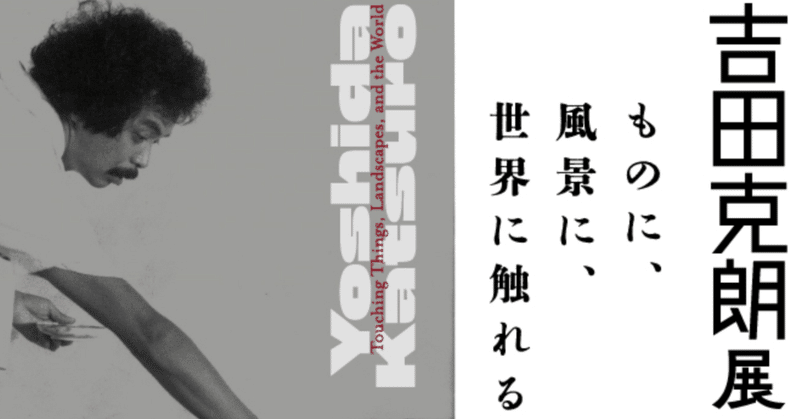

【美術展2024#37】吉田克朗展@神奈川県立近代美術館 葉山

会期:2024年4月20日(土)〜6月30日(日)

多摩美術大学で斎藤義重に学んだ吉田克朗(1943-1999)は、1969年から物体を組み合わせ、その特性が自然に表出されるような作品を制作し始めます。このような作風を示す動向は後に「もの派」と称され、国際的に注目を浴びることになりますが、吉田はその先鞭をつけた作家のひとりでした。やがて「もの派」の作風から離れた吉田は、1970年代から転写などの実験的な手法を試みながら絵画表現を模索しました。1980年代前半には、風景や人体を抽象化して描く〈かげろう〉シリーズ、1980年代後半からは、粉末黒鉛を手指でこすりつけて有機的な形象を描く〈触〉シリーズを発表し注目を集めますが、惜しくも55歳で逝去しました。

本展は、吉田克朗の全貌に迫る初めての回顧展となります。これまでほとんど紹介されてこなかった作品や、作品プランやコンセプトを綴った制作ノートなどの資料を、調査をもとに展示します。転換期を迎えていた同時代の美術動向に向き合いながら、自ら選択すべき道について真摯に問い続けた吉田克朗の制作の軌跡を辿ります。

横須賀美術館からのハシゴで神奈川県立近代美術館 葉山へ。

吉田克朗というと「もの派」の印象が強いが、実際はいわゆる「もの派」的な作風は数年間しか行っておらず、その後は平面作品を中心とした表現に移行(元々絵画出身だから回帰?)している。

「もの派」と言えば、1995年に埼玉県立近代美術館で行われた「1970年 物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」という展覧会を思い出す。

当時、私は美大を目指す高校3年生だった。

その会場には榎倉康二の「材木が立てかけられているシミがついた巨大なキャンバス」とか、原口典之の「重油が張られた鉄のプール」など、なんだかよくわからないがとにかく強烈な作品が並んでおり、今まで目にしたことのなかった表現に衝撃を受けた。

以降、私の関心が「美しい絵画」から「現代美術」へと急速に移っていくきっかけとなる展覧会だった。

実際には「もの派」は、その頃でさえとうの昔に「現代」ではなかったのだが、美術の道に足を踏み入れたばかりの私にとっては、アカデミックな絵画や彫刻以外に初めて目にした新しい作品群だった。

当時、榎倉康二は藝大油画の教授をしていたがその展覧会会期中に早逝してしまった。

程なくして榎倉康二の後を継いだのが中西夏之だった。

中西夏之もその頃初めて知った作家だが、すぐにその作品に惹かれた。

今でも中西夏之は好きな作家のひとりだ。

榎倉康二、中西夏之の藝大。

そして、もの派の主要メンバーの出身校である多摩美。

単純な私はとにかくその展覧会をきっかけに、行くなら藝大か多摩美だとインプットされてしまった。

話は逸れたが、李禹煥、関根伸夫、菅木志雄、榎倉康二、原口典之などとともに吉田克朗の名を知ったのもその1995年の展覧会だった。

さて、吉田克朗は「もの派」期から程なくして版画へと表現方法が移行していく。

そして晩年の〈触〉シリーズへ。

「もの派」は、実際にはグループとして活動していたわけではなく個々の活動がカテゴライズされた現象的なムーブメントだったのだが、「もの派」というカテゴリーがなかったら日本美術史に名前が残らなかった作家もいたかもしれないし、前衛〜反芸術以降の戦後日本美術史の更新も違った形になっていっただろう。

作品群とともに制作ノートが展示されていたのが印象深い。

第三者が客観的にそのような史料を紐解いてどのようにストーリーを紡ぎ、文脈の中にいかに位置付けるのか、その意義や責任を改めて考えた。

別室ではコレクション展として「斎藤義重という起点」と題して多摩美界隈の人々の展示が行われていた。

そこでは関根伸夫の作品制作過程のスライドの中で吉田克朗が登場したり、楽しそうに青春を謳歌したりする様子が描かれていた。

また、堀浩哉による美共闘の檄文が展示されていた。

学生運動でやんちゃして多摩美を除籍になった堀氏が教授として多摩美に戻ってきた頃、私は多摩美の学生だった。

除籍した人物を教授として迎えるとは、多摩美はなんてイカれた学校なんだと(いい意味で)驚いたものだ。

接点があったのは少しの期間だけだったが厳しくも真摯な講評は今でも記憶にある。

コレクション室は写真撮影ができなかったのだが、僅かながらも関わりのあった人物の思考を今更ながら深掘りしたくなり、後日ネットで調べてみると件の檄文も含めて堀氏自らの言葉で詳しく記してありそうな著書があったのでポチってみた。

ネットでは表紙しかわからなかったのだが、旧約聖書かコロコロコミックかというくらいブ厚い本が届いた…

これこれ、これが読みたかったやつ。

解体とか粉砕とか否定とか闘争とかものものしい単語が並ぶ。

当時はこれがスタンダードだったのだろうか。

彼らは何と戦っていたのだろう。

春に東京国立近代美術館で「中平卓馬展」が行われたが、やはりそこでも60〜70年代特有の空気感が漂っていた。

そういえば今年の横浜トリエンナーレもそんな空気感だったな。

忙しさを言い訳にしてまだ少ししか読めていないが、なんとか時間を作って細々とでも読み進めてみよう。

今回の三浦半島への遠征で接した横須賀美術館での若林奮(若林氏も晩年多摩美の教授だった)、神奈川県立近代美術館葉山での吉田克朗や堀浩哉。

彼らの作品は、私が美術の道を志した高校生の頃から美大生として過ごした10代後半〜20代前半の青春時代を久しぶりに思い出させてくれた。

帰り道、車の窓を開けて湘南の風に吹かれながら海沿いを走っていたら、なんだか少し感傷的な気持ちになった。

【美術展2024】まとめマガジン ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?