【美術展2024#35】脅威の細密表現展@横須賀美術館

会期:2024年4月20日 (土) 〜 6月23日 (日)

開港場であり居留地のあった横浜は、明治期には陶磁器の一大生産地であり、真葛焼に代表される「横浜焼」の精巧な細工や意匠は欧米の人々を驚かせ、大変な評判を呼びます。またこの地では洋家具をもとにして龍や松竹梅、鳳凰などの精密な彫刻をほどこした和洋折衷で輸出用の彫刻家具が制作されます。近年、横浜焼が里帰りしつつあり、また日本にほとんど残っていない貴重な彫刻家具の表現にも改めて注目が集まっています。

時代が変わっても、優れた技術を伴いつつ強烈な個性と芸術性をもつ作品は、人々を魅了してきました。近代においては西洋由来の写実的な表現として、迫真的な力強さを伴った絵画や彫刻が生まれています。今日においても自らの表現を突き詰める現代作家による注目すべき試みを見ることができます。

本展は、日本の江戸・明治期から現代における細密表現をキーワードにして、工芸、絵画、現代アートという幅広いジャンルから選りすぐった約100点を作品をご紹介し、その表現の多様性をご覧いただこうとするものです。

・初代 宮川 香山

初代宮川香山作品がキービジュアルを飾る。

初代宮川香山といえばやはりこれが思い浮かぶ。↓

これは以前のトーハクでの展示だが、本当にそこに生きているかのような徹底的な細密表現の技術力にため息が出る。

蟹がほぼ実物大ということもあってリアリティが凄いのだが、蟹を取っ払った器を単体で見ても釉薬の色やかかり具合、歪んだ形態、荒削りの高台などもまた良い。

今回の展示作品は器にくっついている生物のスケール感こそ違えど、生き生きとした迫力や、自ら生み出した高浮彫による細密表現ぶりはまさに驚異。

色や形態は欧米ウケを狙ったケバケバしい感じはあるが、それはそれで需要と供給のバランスが取れていたのだろう。

当時日本国内での好き嫌いの物議はあったかもしれないが、いずれにせよ技術力に裏付けされたモノ自体が素晴らしいことに変わりはない。

時代は違うが2000年前後の村上隆の国内での扱いがそんな感じだったろうか。

香山は、より細密な表現を身に着けるため庭に鷹や熊を飼っていたとのこと。

鷹はまあいいとして、庭で熊を飼うかね、熊を。

ところがのちに高浮彫は生産が難しいだけでなく精度を上げるほど完成まで何年もの時を必要とする生産効率の低さが問題化することになる。

…ってそりゃそうでしょうね。

そもそも量産品として成り立っていたのだろうか。

これに対処するため、香山は以後、作風を一変。窯の経営を養子の宮川半之助(2代目宮川香山)に任せ、自らは清朝の磁器を元に釉薬の研究、釉下彩の研究に没頭しその技法をものにした。

思い切った方向転換だが功を奏したようで何より。

後期の作風も魅力的ではあるのだが、個人的にはパッと見でズバッとわかりやすい高浮彫時代の作風が好きだな。

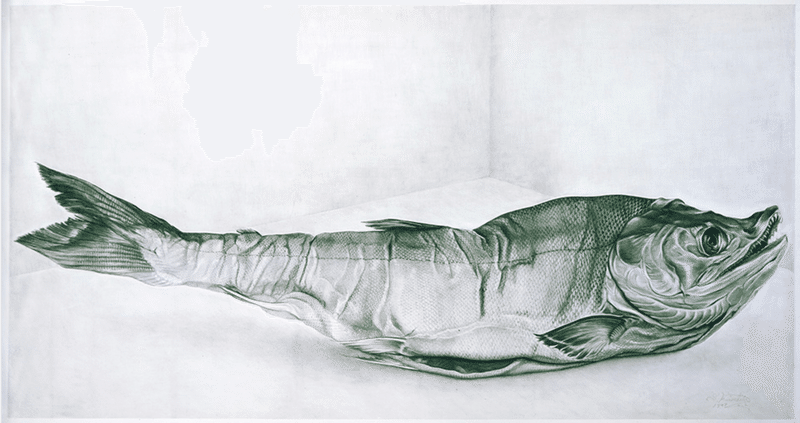

・高橋 由一

一番最近見た高橋由一作品は、春に東京藝大美術館で行われた「大吉原展」に出品されていた《花魁》1872 だが、それからわずか数年後の作品群。

横須賀美術館ということで神奈川県がらみの作品《相州江之島図》も展示されていた。

まだ江の島に渡る桟橋が無かったのが見て取れる。

潮の満ち引きで砂浜が出たり消えたりする様はまさに日本のモン・サン=ミシェル。

当時の日本で油絵を描くことは(しかも選んだモチーフや描き方も当時の価値観や美意識からしたら外れていたものが多かったことも含め)、現在だったら現代美術で映像表現とかインスタレーションとかやるような、いわゆる世間一般の方々の美術観からは外れていた(先んじていた)ことなのかもしれない。

この人が日本絵画史に残した痕跡は大きいのだなあと改めてしみじみと思う。

・木下 晋

鉛筆画の第一人者と呼ばれたりもする。

勝手にもっと年上だと思っていたがそれよりもだいぶ若い年齢だった。(とはいえ1947年生まれ)

作品はまあ間違いなく上手いのだがもっと上手い人はそれこそ芸大・美大受験浪人生レベルでもゴロゴロいる。

なんなら私だってそれなりの時間をかければこのくらいならまあ描ける。

だがそういうことではないのだ。

覚悟を決めることができるか、その覚悟と心中する決心ができるかどうか、それが私のような凡人との違いだ。

展覧会自体は良品が多く普通に楽しめたのだが、タイトルの近似性からか、どうしても昨年三井記念美術館にて行われた「超絶技巧、未来へ!明治工芸とそのDNA」展と比較してしまった。

キャッチーなタイトルやコピーは注目を集めるが、そのインパクトが強いとどうしてもそれが評価軸となってしまい、比較対象があるとつい優劣を付けたくなってしまう。

宮川香山はやっぱり凄かったが、それでも私にとって今回の展示が霞んでしまったのは、やはり昨年の「超絶技巧展」と比べてしまったからだろう。

それほど「超絶技巧展」は凄かったし、タイトルの付け方や作品の見せ方が上手かった。

さすが山下裕二氏。

夏にはMOA美術館にて超絶技巧工芸系の展覧会が行われる。

きっと子供も楽しめるはず。

(私は温泉も楽しみ)

【美術展2024】まとめマガジン ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?