2020年1月の記事一覧

高円寺は人を自由にする

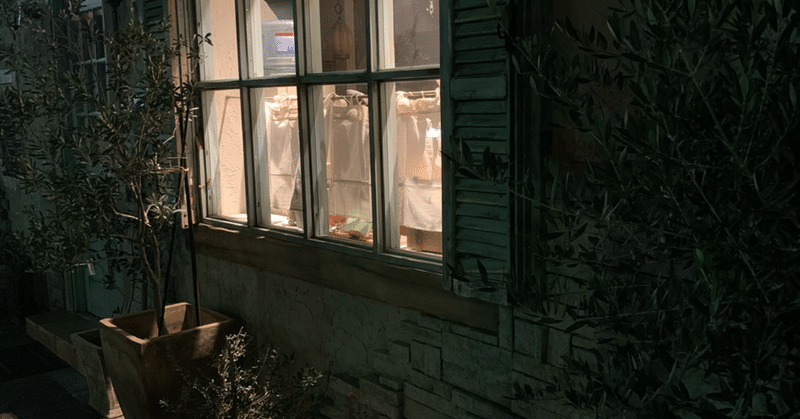

高円寺は人を自由にする。

高円寺で売っている古着のことだ。

店も出回る商品もその数は多くて、価格も安い。

良い材質の服がファストファッションと同様の価格で手に入る。

しかも高円寺の古着にはファストファッションの商品のような、形だけとりあえず整えました!みたいな品の無さが無い。

それぞれの古着は前に着ていた人たちの人生の時間や体験が程よく染み込んで、その多少のよれ感に我々は安心する。それは他の人と洋

不幸な話だ

自分の国を、その国に対する自分の社会的役割を自覚しないまま、信頼できず、さらに自分の国の法についても、まるで法を正義の内に運用し、また、守るという意識の無いまま第三者の如く振る舞って、それを信頼できないならば、それは本当に不幸な話だ。

やはり国や法に対しては、人は能動的に相対する姿勢が大切だ。こういう姿勢が無いとコミュニティの中に心の安寧があるまま自分を置くことができない。

方向は大して違わない

地方における行政は、その扱うもののほとんどが生活文化。実はファッションと向いている方向は大して違わない。その求めるものを手に入れるためには、それに相応しい態度や仕組が必要だ。

それらが所与のもので足りているとは到底思えない。

また、これからの行政は、もっと正義や論理に忠実であるとともに、輝きとか感性、表情、気分、こういった言葉にも敏感である必要があるし、これらの言葉をもっと尊重しなくてはいけない。

真摯な姿勢と勇気が足りない。

権力も強すぎる。

嘘も良くない。

もう少し良い仕組があってもいい。

鍋なんてものは、おかずをご飯にぶっかけた鷹揚なところが良いのだが、一杯に載っける豆腐の数まで厳格に決まっていると思うと、牛鍋丼もなんだか味わって食べられないな。