プレミアリーグ第13節 チェルシーVS.マンチェスター・ユナイテッド レビュー

また引き分け。5戦連続引き分けらしいですね。昨季はキャリックの4-3-1-2がハマって先制するもPKで追いつかれ同点、ラングニック体制では終始劣勢も失点直後のロナウドのスーパーゴールで引き分け、と印象的にはやはりチェルシーの方がチームとして1枚も2枚も上だと感じた記憶があります。

ただ、今季はユナイテッド、チェルシー共に新監督による1シーズン目。そして、プレシーズンから新体制が発足した分、ユナイテッドの方がチームとして相手を上回っているようにも見えました。しかし、残念そこはポッター。彼の一手で試合の戦局は様変わりしました。さらに、その後のテンハグの対応含めて面白い試合だったので、その辺をお伝えできればと思います!!

Ⅰ.ユナイテッドのチーム力とポッターの一手

1⃣前半の試合の様相(ビルドアップ&プレッシングを中心に)

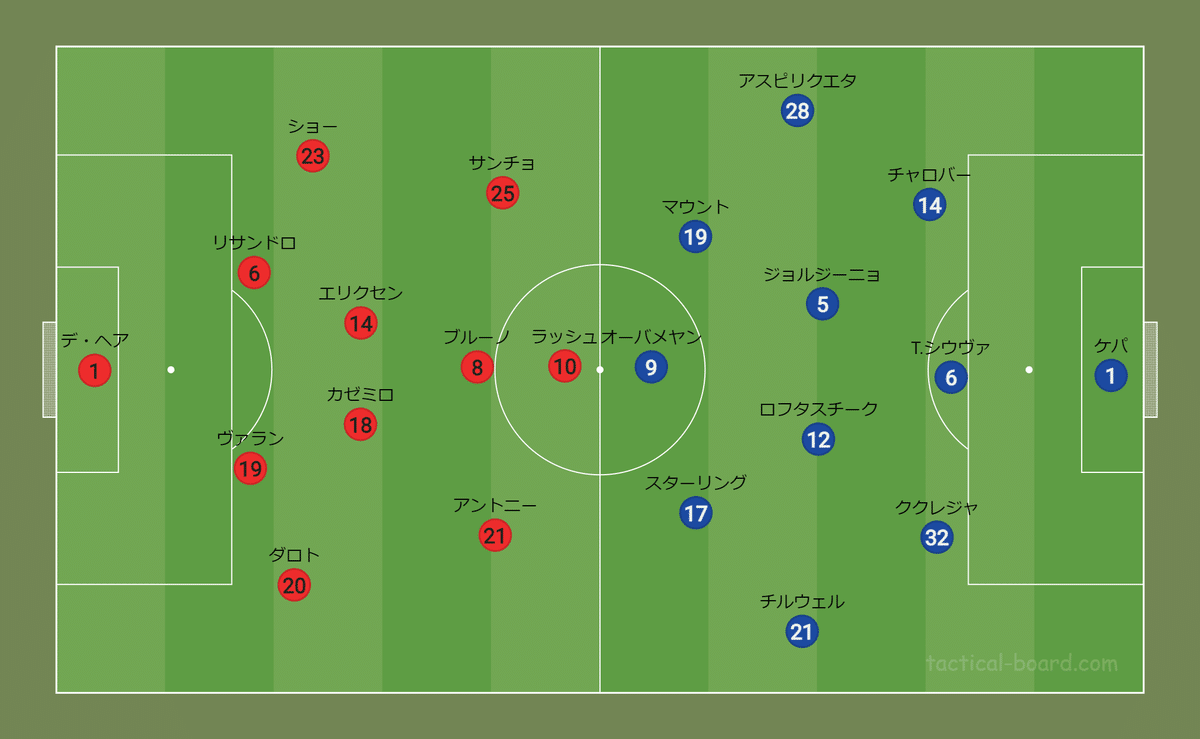

②は「あの交代」が起こる前半35分までのスタッツ。シュート数、コーナーの数、ポゼッション率とユナイテッドが上回っている。ちなみに、パス本数もCHE(152)VS.MUN(210)となっている。ユナイテッドが圧倒したとはいえないまでも、ビルドアップからチャンスを作ったり、プレッシングによって相手の前進を阻んだりと、時間を追うごとにユナイテッドが主導権を握る時間帯の方が多くなっていた。以下、その要因の1つを紐解くために、いつも通り両者それぞれのビルドアップVS.プレッシングの局面をみていこう。

(1)CHEボール非保持(プレッシング)VS.MUNボール保持(ビルドアップ)

(ビルドアップも進化すれば、プレッシングも進化するってことで、複雑すぎて③,➃の2枚の図面でうまく説明はできていないと思います…)

チェルシーのプレッシングの基本形は5-2-3で、5-2-1-2気味で守備のマークの基準点を置いている。③のように、1トップのオーバメヤンは相手アンカーのパスコースを、両STは相手SBへのパスコースを切ることを意識して、まずボールサイドのSTor1トップ(または2人とも)がボールホルダーの相手CBへプレッシング。➃のように、そのプレッシングをスイッチにして、逆サイドのSTはもう一方のCBを、右CHのジョルジーニョは1トップオーバメヤンがプレッシングをしたことで浮いてしまう相手アンカーをケアするために縦スライド(もしくは牽制)、そしてもともとジョルジーニョが見ていた相手左IHは後方の受け渡し次第だが、右WBのアスピリクエタが見ることが多かった。ボールが左サイド(相手右CBヴァラン側)にあってもジョルジーニョがアンカーを牽制する役割を担っていたため、右サイドよりも左サイドの方がマーカーの受け渡しは単純であるが、STが中央のコースを切って相手SBにボールが渡りそうになった場合には、WBが相手SBまで大胆に縦スライドするなど、4バック化というかたちや相手への圧力はあまり変わらない。

そのプレッシングに対するユナイテッドの答えは、左サイドのオーバーロードによる「中央での数的優位」である。もとから2CBに対して相手は1トップであるため、両CBにはある程度の余裕=ボールを持つ"時間"がある。左CBのリサンドロがボールを持った際に、両IH、右WGのアントニーやCFのラッシュフォードが相手の2枚の中盤の両脇・間にポジショニングすることで、"時間"のあるCBから中盤のライン間にパスを差し込み、ユナイテッドは前進をすることができていた(主なシーン1',2',9',13',16',17')。

⑤の図にも示したように、チェルシーのダブルボランチはゾーンを守るべきか、人を守るべきか、仮に人を基準に守る場合にどの人をマークするべきかという"迷い"が生じ、ユナイテッドの選手の動き出しの妙なども影響して、3列目との連動を失ってしまい、中盤にぽっかりとスペースが空いてしまっていた。それによって、前線の選手も次第にプレッシングを諦めてまずはブロックを固めることを優先したため、チェルシーのプレッシングは徐々にその機能を失っていった。

(2)CHEボール保持VS.MUNボール非保持

ユナイテッドの対3-4-3へのプレッシングは⑥のような感じ。基本形、考え方はいつもと同じである。相手ダブルボランチをマークした状態でCFが相手中央CB→両脇のCBと連続的にプレッシャーを掛けてサイドを限定し、限定したサイドに選手を密集。相手のWB、中央のパスコース、ボールホルダーの状況を加味しながらボールサイドのWGはボールを持つ相手両脇CBにプレッシングし、相手WBはSBの縦スライド、相手STはアンカーorCBがスライドして対応し、入ってきたパスを刈り取る狙いである。

それに対してチェルシーはスパーズと同様に、相手を引き出して相手ブロックのスペースを増やし、後方で数的優位をつくるために、GKを使って意図的にかなり低い位置からのビルドアップを敢行。その狙いはもちろん、激しいプレッシャーを掛ける相手のWGの後方のスペース。リヴァプールと違い、ユナイテッドの場合このスペースを消す手段はSBの縦スライドに限られており、チェルシーはそれをSTのサイドに流れる動きなどでピン留めすることで、WG裏のスペースにいる両WBへロブパスを通してビルドアップをしようとしていた。

しかし、このかたちからしっかりとビルドアップできたのは14',18'の2回のみ。ユナイテッドの両WGの巧みなコースの切り方や鬼プレスバックによるWG裏のスペースのカバー、そしてユナイテッドの後方の選手が守備慣れをしてきてからは、ピン留めをしてくる相手にもDFライン全体の大胆なスライドでSBに縦スライドさせることでWG裏のスペースを潰す動きも増え始め、チェルシーを思うようにビルドアップさせなかった。

少し余談になるが、やはり守備において"練度"と"(設定したプランの)わかりやすさ"は重要な要素なのかもしれない。チェルシーのプレッシングは➃でもわかるように相手の配置に対してズレが多く、「こうなったらこうする」という咄嗟の正確な状況判断を求められることが多いため、相手が短所をつくような配置をとると瓦解しやすいように思う。それに対してユナイテッドのプレッシングは、毎試合の基本形・約束事はほとんど同じで、相手の配置によって若干中盤の選手の立ち位置が異なるだけである。設定が(チェルシーに比べて)わかりやすいことに加えて、今までの積み重ねによって練度も高くなっている。この点が、前半35分までの両者のプレッシングの成否、ひいては(②のスタッツでもわかるように、)ユナイテッド優勢の試合の様相を決めたといえそうである。

2⃣36分の交代、ポッターの応急処置の早さ

1⃣のような状況も、ポッターの割り切りの応急処置によって即座に一変することとなる。それは、周知のとおり36分のククレジャ⇒コヴァチッチの交代、および3-4-3から4-3-1-2へのフォーメーション変更である。⑧は36'の交代から52'のユナイテッドのフレッジ投入までの主なスタッツである。僅差ではあるものの、シュート数、コーナーキックの数でもチェルシーがユナイテッドを上回り、ボールはチェルシーがその7割弱を保持している(パス本数も68:36でチェルシーリード)。

チェルシーの突然のフォーメーション変更に虚を突かれたという側面もあるが、ユナイテッドはHTを挟み相手の立ち位置や振る舞いを頭に入れた後半の序盤もペースを握りなおすことはできなかったのである。その理由はやはり、この交代によって(ビルドアップやボール保持というよりも、)チェルシーのプレッシングが機能し始めたことにあるだろう。

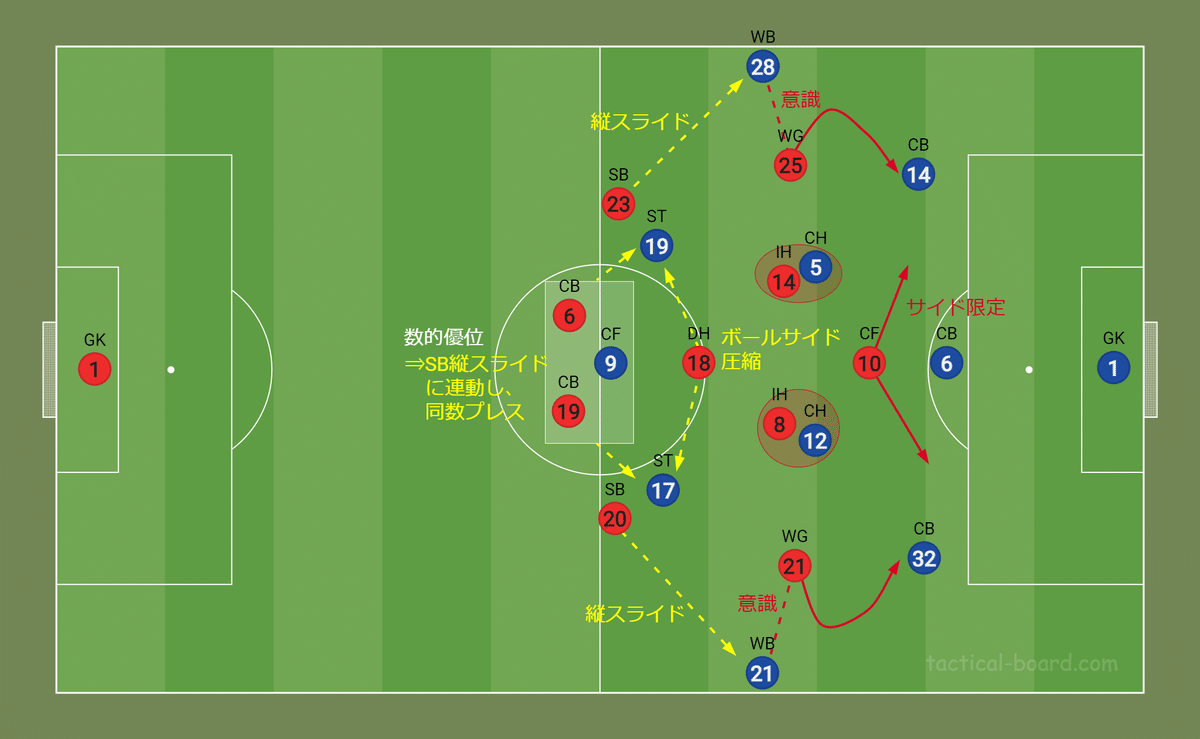

この修正のポイントは"中央封鎖⇒サイド誘導"と"守備の基準点の明確化"である。

まず、"中央封鎖⇒サイド誘導"から。チェルシーは5-2-3ではオーバメヤンのパスコース切りとジョルジーニョのカバーで対応していた相手アンカーに対して、⑨のように4-3-1-2のトップ下マウントという明確なマーカーを配置し、残った2トップはボールをサイドに誘導するように、縦・内側のコースを切りながら相手CBにプレッシングを掛けるようにする。つまり、5-2-3から前線3枚の立ち位置と誘導する方向を変え、相手のCBの中央へのパスコースを封鎖した上で大きな圧力を掛けてボールが外方向に流れるようにした。

ボールをサイド(主にSB)に誘導させたところで、後方を4-3の配置にし、"守備の基準点の明確化"をしたことがより活きてくる。⑩のように、相手の3トップに対して4バック、そしてボールホルダーの相手SBにプレッシャーを掛けるボールサイドのIHを除いたアンカーと非ボールサイドのIHの2枚で相手の2枚のIH、相手アンカーは引き続きトップ下マウントに対応させることで、マークの"ズレ"が出ない配置になっているのである。

4-3-1-2への修正による以上の点によって、ユナイテッドのCB・SBは5-2-3時と異なり相手のプレッシングを反転させる斜めのパスを差し込めず、ボールを外回りせざる得なくなってしまい、ボールはどんどんと狭い方へと追い込まれていくことになる。ユナイテッドはアンカーのカゼミロと左IHのエリクセンがダブルボランチ気味にならぶことで、相手のサイドへの追い込みを遅らせることやエヴァートン戦に見せたSB⇒WG⇒CHのようなパス循環(レイオフ)をすること[43'に失敗]を試みたが、マーカーが常にいる状態で狭いエリアで窮屈なプレーを強いられたユナイテッドの選手はミスなどによって相手にボールを搔っ攫われたり、それを恐れてロングボールを蹴ったりすることが多くなっていった。(結局、ユナイテッドが試合終了までにビルドアップを成功させたのは54'以外、41'のダロトの単騎突破、53'のフレッジの上手くマークを外す動きによるものと個人の質に由来するものとなっている。)

ビルドアップやボール保持においても、4-3-1-2のフォーメーション変更による立ち位置の変化はあったが、この局面においてチェルシーが明確な変化を加えたのはHTを挟んだ後半からである。それまでは、相手のビルドアップにおける立ち位置の変化に対してユナイテッドの選手がしっかりと対応してみせて、45'にはアントニーの右足シュートを生んだチャンスをプレッシングによって演出している。ただ、チェルシーも41'にシュートには至らなかったものの、チャロバーのロングボールからチルウェル⇒オーバメヤンのクロスというチャンスを演出しており、これが後半序盤の伏線となっていた。

Ⅱ.チェルシーの攻勢の要因と開き直るテンハグ

1⃣後半も続くチェルシーの攻勢とその要因

上記したように、プレッシングの修正には成功するも、ショートパスによるビルドアップには苦しんだ36'~前半終了にかけてのチェルシー。しかし、ポッターとしてはそれでよかったのかもしれない。さきほど"伏線"と記したように、ショートパスによるビルドアップが無理なら、意図的にロングボールを蹴ってしまうという手がある。後半のチェルシーはその"ロングボール大作戦"を実行してきた。

もちろん、通常ロングボールは50/50のボールを放り込むことになり、ビルドアップとして有効な手段とならないことも多い。だからこそ、どのチームもショートパスによるビルドアップの鍛錬をする。しかし、この試合に関して、チェルシーの"ロングボール大作戦"は狙い通りユナイテッドを苦しめる結果となった。その要因は2つ考えられる。

まず1つは、チェルシーの中盤4枚に対して守備時4-2-1-3のユナイテッドは中盤が3枚と中盤が数的優位になっているということである。41'のシーンでもわかるように、中盤が数的優位になっていることによってチェルシーの2トップと相手CBが競り合ったボールがチェルシーサイドにこぼれる可能性は高くなる。また、チェルシーの選手は中央に密集しているため、ユナイテッドの選手にボールがこぼれても即座にプレッシャーを掛けることができる。後付け感満載だが、確率的にチェルシーの4-3-1-2(または4-2-2-2)という配置の方が中盤以降の選手の距離が近いので、ロングボールをものにしやすいというのが1つである。

もう1つは、1つ目と逆説的になるが、そもそもロングボールをマイボールにすることが目的ではないということである。開幕節ブライトンがユナイテッドに勝利を収めた試合で、ブライトンが取った策がまさにチェルシーの後半の振る舞いと同じ"ロングボール&ハイプレッシング"である。その試合のレビューの⑫の箇所でも言及したように、この2つによって相手のエリアで試合を進めること、そしてトランジション局面を増やして試合を相手のコントロール下に置かないことが"ロングボール大作戦"の真の狙いである。

そして、後半開始から51'までの約5分間は保持率71.1:28.9、シュート数1:0、コーナー数1:0、パス本数(成功率)52(83%):22(64%)とチェルシーが主導権を握っており、チェルシーの"ロングボール&ハイプレッシング"へのシフトにブライトン戦同様にユナイテッドは苦戦を強いられる。

2⃣フレッジ、エランガ、マクトミネイ投入の意味

ただ、ここで成すすべなく終わらないのが今のユナイテッド。チームの完成度も上がったうえに、テンハグもチームの長所・短所やそれぞれの選手の特徴をほとんど把握している。リードゲームでは選手交代をあまり行わない印象があるが、この試合は52'にサンチョ⇔フレッジと早めの交代策に出る。

この交代によって、ダブルボランチはエリクセン離脱中に型ができたカゼミロ、フレッジのセレソンコンビ、ブルーノを左SH、エリクセンをトップ下に配置した。この交代は至って単純で、"餅は餅屋"ということである。

チェルシーのハイプレッシングによってユナイテッドもビルドアップでロングボールを使う回数が増えたため、試合はチェルシーが狙っていたような両チームのボール保持が安定しないトランジション局面が増える展開に。となれば、ボール保持に長けたエリクセンをカゼミロの脇に置くよりも、アジリティが高く、ネガトラ最強のフレッジを置かない手はない。さらに彼の投入によって、守備時には中盤で数的不利となっている相手の2IH+トップ下にもダブルボランチで対応しやすくもなる(ちなみにフレッジ、カゼミロのダブルボランチコンビはソシエダ戦で相手の4-3-1-2を封じている)。

⑬はフレッジ投入の52'から(チェルシーが意図的に主導権を捨てたのを考慮して、)86'のPK後のユナイテッドのパワープレータイムを除いた時間帯のスタッツである。これを見ると、コーナーキック数ではチェルシーがリードしているものの、それ以外ではユナイテッドが盛り返して試合状況を五分五分程度に持ち込んでいたといえる。

まとめると、フレッジ投入はショートパスによるビルドアップを諦め、ユナイテッドもリヴァプール戦以降に見せていた"ロングボール&ハイプレッシング"の策に回帰し、意図的にトランジション局面を増やしてきた相手に対応する意味があったといえる。つまり、ユナイテッドは開き直って、チェルシーとのトランジション勝負に持ち込んだということである。

もちろん、ターンオーバーや守備的な意図があった可能性もあるが、60'の怪我による交代を除いた80'のラッシュフォード⇔エランガ、エリクセン⇔マクトミネイの交代にもフレッジ投入と同じ「トランジションで勝負」という意図が表れたのではないかと考えられる。(リードした展開でもマクトミネイのトップ下起用など一度もやってこなかったこと、エランガが10分以上出場するのも先発したレスター戦以来であることを踏まえるとなおさらそんな気がする。)

そんなトランジション合戦となった一戦は83'の自陣からのカウンターからスローイン⇒CKとつなぎ、例のPKでチェルシーが87'に先制。奇しくもユナイテッドが90+4'に劇的ゴールを上げたのも、自陣で相手のキープを奪ってのカウンターから得たFKからの再三の波状攻撃、クロス爆撃から。采配が当たったとかいうつもりは一切ないですが、最初のカウンターの際にボールを奪ったのがフレッジ、スピード感のあるドリブルでファウルを得たのはエランガ。選手にはそれぞれ活きる局面があるということだと思います。そして地味にダロトのロングスローも良かった(笑)

完全に余談ですが、80'の交代後のブルーノ1トップに守備だけでなく、攻撃でも狙いがあったかもと自分は思ってます。

さすがに邪推が過ぎますかね(笑)。88'に⑭のようなかたちで0トップのブルーノとマクトミネイのポジションチェンジを使って相手のDH-IH間のスペースを突いています。80'以降でこのようなシーンが見られたのはこの1回きりですが、相手が4-3-1-2になってからもユナイテッドは非ボールサイドのIHやCFが同じスペースを狙う動きは見られているので、もしかすると、もしかするのかもしれません。

Ⅲ.さいごに

長くなってしまったので、少しだけ。まあこの試合はポッターの前半での選手交代、それに尽きるのかなと。あれがなかったら、ユナイテッドが勝ってもおかしくなかったと思います。実際、前節のスパーズはプレッシングではほとんど攻略されていた守備のかたちを変えずにユナイテッドに破れたわけですし。チェルシーの修正を見ると、守備は迫ってくる相手に対応するわけで、攻撃と違って相手の裏を突くという要素はあまりないので、見てる素人からも約束事がわかりやすい守備の方が固いのかもしれません。特に嚙み合わせってすごい大事。

ユナイテッドの話をすると、ポッターの当初のプランを狂わせるまでのチームになったというのは勲章モノだと思います。最近のレビューは結構似たようなことずっと書いてますが、シティには大敗したものの、代表戦明けのユナイテッドは今までよりも段違いに強くなっていると思います。前半戦の対BIG6戦はすべて消化したということで、W杯までEL残り2節、リーグ戦はモイーズ・ウェストハム、エメリ・ヴィラ、マルコシウバ・フラムと嫌な相手が続きますが、相手とどんな駆け引きがあるのか、ユナイテッドがどんなビルドアップ、プレッシングを見せるのか、そして何より連勝できるか、非常に楽しみです!!では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?