20210822 ラテンの宴(エン) レコード紹介テーマ「Girl from○○」

横浜元町の"Gallery + Sushi あまね"で毎月開催している音楽ラウンジ「ラテンの宴(エン)」そこではDJの時間とは別に、テーマを決めて音楽紹介も実施。

今回のレコード紹介のテーマは「Girl form ○○」です。

「Girl from Ipanem」~イパネマの娘~(イパネマはブラジルのリオデジャネイロにある海岸)という曲が1964年にアメリカでリリースされ、この頃からブラジル音楽がアメリカで、そしてアメリカを経由して世界中にブームを巻き起こしました。エキゾチックさと洗練感の融合は大きな衝撃を衝撃を与えたと見え、以降「Girl from ~」といったタイトルの曲がボサ・ノヴァに限らず出現しました。

今回は「Girl from ~」と名付けられた曲を紹介します。

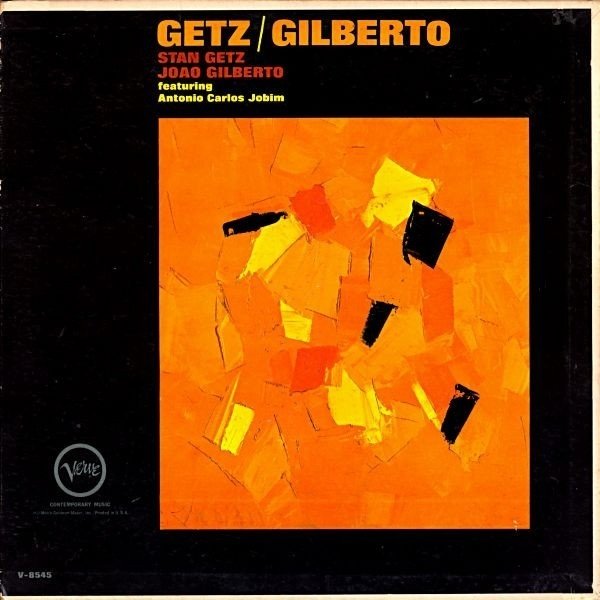

STAN GETZ & JOAO GILBERTO / GETZ /GILBERTO (1964 US)

「ボサ・ノヴァの女性歌手は舌ったらずのヘタウマでOK」というこれ以降のボサノヴァ女性シンガーの一スタイルを意図せずに作り上げてしまった革命的名盤。

遥かかなたの南米のエキゾチックな音楽とクールジャズの洗練感が融合され、当時は本当に衝撃的だったんだろうと予想されます。

無表情ともいえる、情感をまったく出さないアストラッド・ジルベルトのステージングも当時の人には相当に新鮮に思えたのではないかと予想します。

Girl from IPANEMA / ぶらじる商会(2016 JAPAN)

長年ブラジルを含むラテン音楽のレコードを買っていると、死ぬほど「イパネマの娘」を耳にするんですよ。定番曲かつ演奏して面白いのか(?ここら辺はDJのみしかやってない私には分からない所ですが)とにかくイヤという程「イパネマの娘」を聞く羽目になります、ラテン系のレコードを掘っていると。

んで、実は「イパネマの娘」のカバーで面白いのって殆どないんですよ…

なのでレコードの試聴できないときに曲目で内容を判断するのですが、「イパネマの娘」に力を入れてるぽいレコードには期待しません。で、大体その勘は当たってます。

このカバーはぶらじる商会という横浜を中心に活躍するジャズサンバトリオのカバーなのですが、このカバーバージョンは別格的に出来がよいと思います。スピード感と煌びやかなピアノは全盛期のジャズサンバのトリオにも比肩しうるんじゃないかと。

(じつはドラムのsoejiは古くからの知り合いなのですが、知り合いであるゆえに下駄を履かせているということはなく、純粋に試聴して購入しました。7inch B面のTenorio Jr.「Fim De Semana Em El Dorado」も掛け値なく素晴しいカバーです)

Julie London Boy from IPANEMA

その美貌とハスキーな歌声で多くの男性ファンを虜にしてきたであろうジュリー・ロンドン。彼女もカバーをしているのですが、そこはやはり自身のキャラを分かった上でかタイトルを「Boy from ~」と変更してあります。

戦略的であざといのかも知れませんが、やはり彼女の歌声をきくと本家のアストラッドの舌ったらずなヴォーカルにはない危ない艶を感じドキドキしてきます。大人の女…

Les Baxter / Girl from UGANDA ( 1969 US)

Les Baxterはエキゾミュージックの大家といわれていて、

当時のアメリカ人が妄想した"辺境の地"を音楽で表した作品を山のように作成している人です。アームチェア‐トラベラーのためのBGMを作りつづけた人というと分かりやすいか?

その"辺境"とされたものは、不思議な文化を持つ未知なる遠い異国(日本や南米、アフリカ)やジャングル、南洋の島々、深海、果ては宇宙までをも含み、想像力を駆使しオーケストラを道具として、その"妄想した辺境"を音楽で表してました。

この盤は、空想上のアフリカをテーマにしたイージーリスニング作品です。「Girl from UGANDA 」(ウガンダの娘)はスキャットが入っているラウンジ・ボッサの曲ですが、もうイパネマの娘との類似性なんか殆どなく、「流行している曲名の形を借りちゃおう」みたいな感じになってます。

(曲自体は非常によく出来たおしゃれな曲だと思います)

Quarteto Em Cy / Girl from Bahia(1967 USA)

ブラジルのコーラスグループがアメリカで録音した作品。

Cyva, Cynara, Cybele and Cylene(シヴァ、シナーラ、シベーリ、シレーネ)というメンバーの名前から本国ブラジルでは Quarteto Em Cy(カルテート・エン・シー)の名前で活動していましたが、アメリカでの販売戦略上でしょうか、アメリカで発売された作品にはGirl from bahia (ガール フロム バイーア)という名前が冠されています。

音的にはボサ・ノヴァというよりMPB (エミ・ぺー・べー:ブラジルのポピュラー音楽のこと) という感じです。

Ethiopian Quintet – Afro-Latin Soul Vol. 2 / (1966)

Girl from Addis Ababa(1966)

Mulatu Astatke(ムラトゥ・アスタトゥケ)

エチオピアのジンマ市出身。ロンドン、ニューヨーク、ボストンで音楽教育を受け、ジャズとラテン・ミュージックをエチオピア伝統音楽と融合させた「エチオ・ジャズ」と呼ばれるスタイルを作り出した。

演奏楽器としては主にヴィブラフォンとコンガを演奏するが、パーカッションやキーボード、オルガンの使用など、様々な新しい要素をエチオピアのポピュラー音楽にもたらした。

ボストンのバークリー音楽大学の初のアフリカ大陸出身の生徒との事。

ニューヨークのドマイナーなレーベルにのこされた音は同時期(60年代中盤)のこの手のラテン系音源と比較しても音楽のレベルは遜色なく、かつ内省的というかラテンの享楽的な部分をそぎ落としている感じで珍しい感じだと思います。

これも本系の「イパネマの~」とは全然関係なくなっちゃって、単に曲名の形式だけ借用した形ですね。

(ちなみにオリジナルのレコードはクソレアです…)

Girl from Martinique / Robin Kenyatta(1970 Germany)

ドイツ(当時は西ドイツ)のECM Records にのこされた

ロビン・ケニヤッタの異色盤。

ジャズファンク的な音を多く残している人ですが、

ここではアブストラクト(抽象的)というか、フリージャズに近い音が展開されています。

ま、こんな音にしたのは、間違いなく鍵盤の Wolfgang Dauner (ウォルフガング・ダウナー)とプロデューサーのManfred Eicher(マンフレート・アイヒャー)の志向だと思いますが…

マルティニークはカリブ海に浮かぶフランス海外県なのですが、音の感じにカリブぽさや享楽感はゼロで、これも本系の「イパネマの~」とは全然関係なくなっちゃって、単に曲名の形式だけ借用した形ですね。

ぜんぜんラテンじゃねぇよ…w

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?