コンドルは飛んでいく〜アンデスに魅せられて〜

【日々はあっちゅーま】

#5,コンドルは飛んで行く

小さい頃、あれは幼稚園に上がる前だっただろうか?

毎朝、目覚まし時計から流れてくるアラーム音は、アンデス民謡の「コンドルは飛んで行く」だった。

どことなく寂しげなマイナー調のメロディー。

ケーナやチャランゴの乾いた音が、

チャララララ ラララララ〜♪

と枕元から流れる度に。

えも言われぬ侘しさや、寂寞感(せきばくかん)を、物心つく前から何となく感じていたのを覚えている。

そんな清々しくない選曲を朝っぱらからする私の母。

秀子さんは芸術家気質な人で。

若い頃はアフリカやヨーロッパを貧乏旅行したり。

陶芸家になって自分で窯炊きして器を作ったり。

かなり型破りな生き方をしていたそうな。

同年代の子とあまり遊ぶ機会のなかった子どもの頃の私は。

陶芸をする母の横で、よく土いじりをして遊んでいて。

母の器を窯に入れるついでに、自分の拙い粘土細工も焼いてもらい。

しっかりと焼き固められた自分の作品に大喜びしていたのを、遠い記憶の片隅で覚えている。

父、康行さんはカメラマンで、かつ無類の音楽好きで。

自宅のステレオからは、サリフ・ケイタや、フェラ・クティなどの、本場アフリカのワールドミュージックがガンガンかかっていて。

アフロビートを聴きながら踊り狂う3歳の息子を見た父は何か感じる所があったのか。

ある日、来日していたユッスーンドゥールのコンサートに息子を連れて行った。

(セネガルの大御所ミュージシャン。ンバラというジャンルを確立)

コンサート当日。

いざ幕が上がると、生まれて初めてみるアフリカ人と、スピーカーから響く爆音におったまげてしまった少年は、ぎゃー!と叫んで逃げ出して。

待合室でずっと泣きべそをかいていたらしい。

以後、なだめてもすかしても、コンサートには絶対行かなかったと、笑いながら聞かせてくれた。

コンサートの件で懲りたのか、以後、父の英才教育はポピュラーミュージック寄りに路線変更し。

アラレちゃんや、ドラゴンボールや、風の谷のナウシカのサントラなんかを、オムニバスにまとめたものを、テープに吹き込んで聴かせてくれるようになった。

家族でドライブに出かけるときは、各々のフェイバリットソングを順繰りに流していたので。

エンヤがかかり、ポリスがかかり、摩訶不思議アドベンチャーがかかり、

カーステレオから流れるボーダーレスなメドレーを聴きながら、後部座席で一人でバイブスを感じながらお菓子をかじっていた少年時代。

そんな私が、再びコンドルは飛んで行くに会うのは、中学に上がりたての頃。

JR大宮駅そごうの前で、民族衣装を着て、フォルクローレを奏でるグループ(通称アンデスさん)を見た私は、

はじめて聴く生演奏のアンデスミュージックに、雷に打たれたような衝撃を受け、立ち尽くした。

運命を感じた私は、その場で友達から500円ずつ借用し、即座にCDを購入。

生まれてはじめて自分のお金(友達のお金含む)で買ったCDだった。

名前はトゥパク・アマル(インカ帝国最後の皇帝)

大急ぎで家に帰り、キャラメルをはがし、CDラジカセにセットする。

スピーカーから、物悲しいケーナの音色が流れてきた。

目に浮かぶ、遠く遠くのアンデスの峻厳な山々。

アルパカやリャマを追う、高地に暮らすインカの末裔たち。

そして大空を舞うコンドル。

しばし心は現世を離れ、うっとりと旅をした。

そんな民族音楽大好きっ子な私だったが、高校に入り思春期になると、ブルーハーツやグリーンデイなどの、パンクやミクスチャーに傾倒したり。

当時流行っていた、レディオヘッドのような、テクノロックやポストロックにハマったりして。

(2000年頃は、やたらとエレクトロニカルなサウンドが流行ってた)

仲間たちと音楽スタジオに入っては、ラーメン屋でラーメンすすりながら、音楽談義に花を咲かせたり。

割とスタンダードなバンド小僧路線を突き進む事になる。

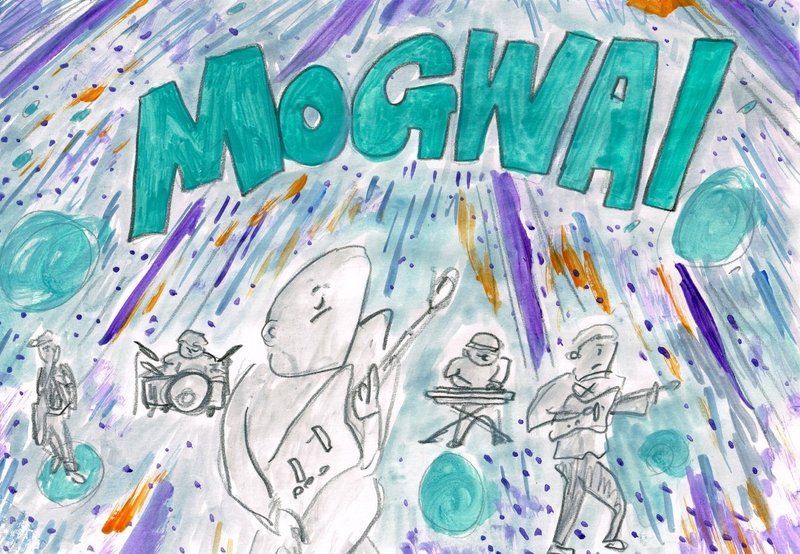

そんな中でも、特に好きだったバンドが、スコットランドはグラスゴー市出身の、モグワイというインストゥルメンタルバンドで。

リバーブがグイッとかかったエモいギターと、壮大なストリングスが、つけ麺のように絡み合い。

目を閉じると、音の洪水が吹雪のように荒れ狂ったり、しんしんと降り積もったり。

「コンドルは飛んで行く」を聴いていたあの頃のように、心は体を抜け出して。

雪が降り積もる荒野を一人旅したものである。

当時、高校を卒業したらお金を貯めて、バックパッカーをする気満々な私だったが。

両親の援助で、半年間、語学留学させてもらえる事になって。

留学先のパンフレットを並べ、行き先の希望を聞かれた時。

迷わずに、スコットランドを指差した。

留学先では、モグワイが生まれ、アルバムに閉じ込めた景色がどうしても観たくて、ヒッチハイクで、スコットランドのあちこちを旅した。

海沿いの岬。

港町。

湿原。

そして、何も無い荒野で車を下ろしてもらい、一人歩いた。

どんよりと低く垂れ込めた曇天。

のっぺりと続く、ラクダのコブのような丘。

5分おきに変わる天候。

霞がかかったかと思うと、横殴りな雨が頬を打つ、寒々しい灰色の景色。

CDプレイヤーから流れるモグワイを聴いた時。

あぁ、

コンドルを追いかけてここまで来た。

と思った。

三つ子の魂百まで

ということわざが本当かどうかは知らないが。

あの時枕元で聴いていた、哀愁あふれるメロディーが。

私をいつも旅へと駆り立てて、見知らぬ景色へと連れてくる。

そんな風に思った…。

それから更に月日は流れ

何の因果か絵本を描くようになって久しい。

ミュージックシーンも様変わりし、レディオヘッドはロックの殿堂に入り。

ポストロックという言葉はすっかり廃れてしまったが。

あの頃泣いて嫌がっていたアフリカンミュージックの良さを、ようやく再発見したり。

昔のパンクスを久しぶりに聴いて、じーんとしたり。

いつも、いつだって、

絵本を描くときには音楽がそばにある。

心の中に溢れるメロディーや景色を絵本に描きたくて、孤軍奮闘を続けている。

「世界を旅しながら絵本を描く」

そう言って活動していると。

「どうして旅をしたいんですか?」

「何で旅なんですか?」

と聞かれる事がよくある。

もっともらしい理由や、聞こえの良い答えも、

色々用意はしてはあるのだが。

本当のところは、コンドルは飛んで行く。

あの時見つけたコンドルの行方を、

今もずっと探している。

おしまい

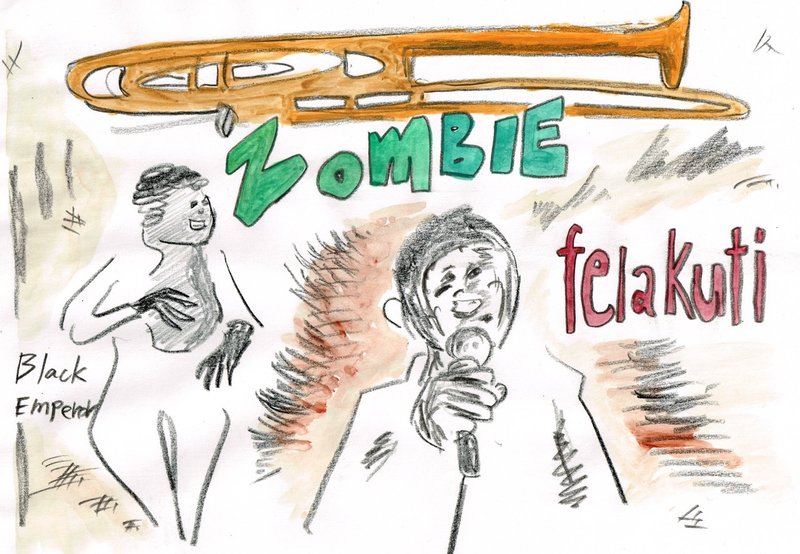

【フェラ・クティー 】

ナイジェリア出身のミュージシャン、アフロビートというジャンルを作り上げ、人種問題についても歌う。通称ブラックプレジデント

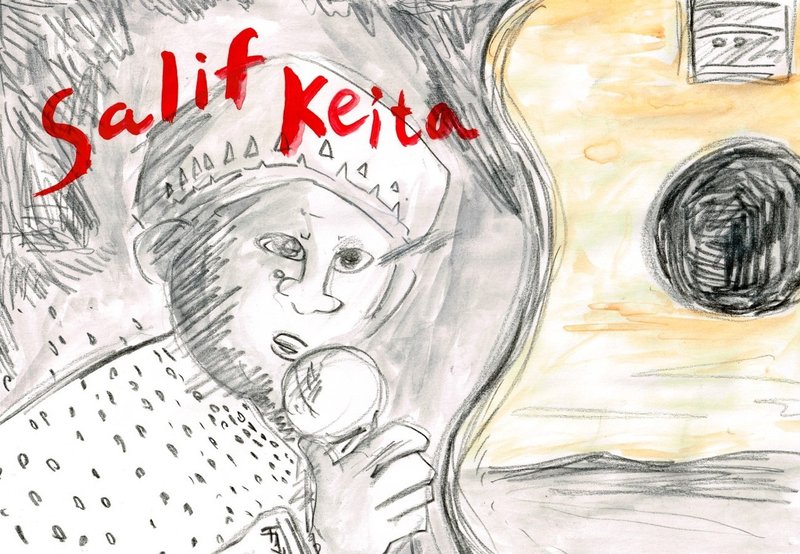

【サリフ・ケイタ】

マリ出身のミュージシャン、伝統音楽をベースにしたアフリカンポップスが素晴らしい。フランスをはじめ、世界でも評価が高い。

【ユッスー・ンドゥール】

セネガル出身のミュージシャン、アフリカンミュージックにカリブミュージックなどを融合させた、ンバラというジャンルを作り上げる。

【モグワイ】

スコットランド、グラスゴー出身のポストロックグループ、インストゥルメンタルをメインとした曲が多い。アンビエントな曲調に、時折激しいハードロックがない混ぜになるのが特徴。

皆様のサポートお待ちしております。頂いたサポートは「世界の子供たちへ絵本を届け」「旅の紀行文をnoteで発表し」皆様に良質の文章を還元する為使わさせて頂きます 絵本のレビューありがとうございます⭐️ https://www.amazon.co.jp/~/e/B082YC42XL