ウィトゲンシュタインは歴史学に導入できるのか?——2023年7月28日-8月2日のinstagramまとめ

こんにちは。最近は台風が猛威を振るっていますね……。被災された方にはお見舞い申し上げます。そしてまた新しい台風が来ているとかなんとか……。めっちゃ降ったり、めっちゃ暑かったりせずに、適度に雨が降り、適度に暑いくらいにならないものですかね、、。

ちなみに個人的なニュースをいうと、最近家から最寄り駅まで歩いて帰ってみることにしていますが、歩きながら考えると意外とけっこう良いことを思いついたりするものですね。やっぱり執筆も、身体運動なので体を動かすことは重要です。当然っちゃ当然すぎることなんですけどね(笑)。運動不足の体にはもってこいです。

さて、今週(もはや先週なのですが……)はウィトゲンシュタイン関連の本を投稿してみました。べつにウィトゲンシュタインの専門家でもないわたしは、当然偉そうに語る資格などないので、本来ならば「沈黙しなければならない」のでしょうが、素人は素人なりに、むしろ素人だからこそ恥知らずにも語ることができるのかもしれないので、お付き合いいただけると幸いです。

個人的には、ウィトゲンシュタインをはじめ、ほかの英米系や分析哲学と呼ばれるジャンルの本や、あるいはアメリカのプラグマティズム系の本も興味はあるものの、そこまでじっくり読めていないので、せめて基礎的な文献くらいはフォローしておきたいなと思っています。幸いなことに、近年は倫理学者の古田徹也さんがウィトゲンシュタイン関連の本をたくさん書かれているので、古田さんを入り口におもしろそうなところをつまんでいるという状況です。

前回は「精神分析と歴史学の閾」というタイトルで約11000字くらいの文章を書いたのですが、これもやっぱり長くなりすぎたので、今回こそコンパクトに書きたいと思っています。ついつい無駄なことまで書きすぎてしまわないように、なんとか書き上げたいなと思います。

今週の6冊

リスト

さっそく本編へ。以下に列挙しているのが今週の投稿分です。

①ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』(岩波文庫、2003年)【原著1921年】。

②古田徹也『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』(角川選書、2019年)。

③ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン『小学生のための正書法辞典』(講談社学術文庫、2018年)【原著1926年】。

④『思想 2023年1月号——特集:ウィトゲンシュタイン『哲学探究』への道』(岩波書店、2022年)。

⑤ソール・クリプキ『ウィトゲンシュタインのパラドックス——規則・私的言語・他人の心』(ちくま学芸文庫、2022年)【原著1982年】。

⑥野家啓一『はざまの哲学』(青土社、2018年)。

簡単なレビュー

では、それぞれの本について、ざっくり述べていくことにしましょう。これらの本については当然ですが、instagramのほうにもキャプションのところで文章を書いているので、そちらも確認していただけると幸いです。

まずは①について。こちらはウィトゲンシュタインが、生前に出版したたった2つの本のうちのひとつであり、「語りえないものについては、沈黙しなければならない」でお馴染みの、原題はTractatus Logico-Philosophicusというラテン語がついた本です。岩波文庫に入っていて手に取りやすいお値段なので、一家に一冊は置いておきたいところです。

②について。こちらはウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』(以下、『論考』)を丹念に解説してくれる本です。『論考』はなかなかひとりで読むのは難しいのですが、本書は『論考』初心者でも読み通せるようになるべく書かれた本です。個人的には、さきほども触れましたが古田さんの他の本も好きで、「なんでもかんでも疑ってしまう」人の心を分析した『このゲームにはゴールがない——ひとの心の哲学』(筑摩書房、2022年)や、サントリー学芸賞を受賞した『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ、2018年)、さらには娘さんの心温まる子育てエピソードなどが題材として扱われている『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書、2021年)の3冊はとくにオススメです!最後のやつがお値段的にも文体的にも読みやすいかと思います。

③について。ウィトゲンシュタインの話に戻りましょう。さきほどかれは生前に2つしか本を刊行せず、そのうちのひとつが『論考』であると書きましたが、そのもうひとつが本書です。『論考』を書き終えたあと、ウィトゲンシュタインは一旦哲学の仕事をすべて放棄して、小学校教師として働くことになりますが、そのときに教え子たちのためにこの辞書を作ったようです。なお、本書刊行時にはすでに「体罰問題」でその職を辞していたようですが……。

④について。ウィトゲンシュタインは、小学校の先生を辞めたあとふたたび哲学の世界に戻り、最終的にはイギリスの名門ケンブリッジ大学の先生となります。この後期ウィトゲンシュタインの主著として知られているのが、この『思想』で特集されている『哲学探究』です。おそらくこの特集は、2020年に鬼界彰夫さんが新たに訳された『哲学探究』が出版され、また2022年に野矢茂樹さんの『ウィトゲンシュタイン『哲学探究』という戦い』が出されたことで組まれたのかなと思われます。

ウィトゲンシュタインの影響力は、死後から現在までずっと保持され続けています。⑤もかれの影響によって登場した本であると言えます。⑤は、アメリカの哲学者で『名指しと必然性』などで知られるソール・クリプキが、後期ウィトゲンシュタインの『哲学探究』のなかで示された有名な概念であるところの「言語ゲーム」論を、独自のしかたで解釈した本です。いま公式サイトで調べたところ、在庫がないと表示されていました。もしかすると、いま書店にある在庫限りということかもしれませんので、見かけた場合は買っておくのが良いと思います。ちくま学芸文庫は、気づいたときに買っておかないと品切れになってしまいますからね……。

⑥は、科学哲学者である野家啓一さんの最新著作です。野家さんは⑤の著者クリプキの主著『名指しと必然性』の訳者のひとりでもあり、またウィトゲンシュタインにかんする論考も書かれている方なので、このテーマを締める人物としては最適かなと思って投稿しました。歴史学の人たちには、『歴史を哲学する』(岩波現代文庫、2016年)や『物語の哲学』(岩波現代文庫、2005年)の著者として認知されているように思います。

ウィトゲンシュタインは歴史学に導入できるのか?

さて、今回のnoteでは最後に、歴史学におけるウィトゲンシュタインの理論と実践がいかに参照できるかを考えてみたいと思います。まず根本的な問いを投げかけてみたいと思いますが、そもそも、なぜ歴史学がウィトゲンシュタインについて考えなければならないのでしょうか。そんなことを考えるための、ちょっとした足掛かりになることを期待しながら、まずは歴史学とウィトゲンシュタイン(をはじめとする分析哲学)との関係がどのようであったのかという歴史を、簡単に記述することにしたいと思います。。

1.歴史学と分析哲学の隔たり

まずは、以上の問いの前提となる部分、つまり現在までに歴史学と分析哲学はいかなる距離感を保ってきたのかということを確認しましょう。

結論を先取りすれば、歴史学と分析哲学は、フランス現代思想等の大陸系の哲学にくらべると、ほとんど接点を持ってこなかったと言えるでしょう。前々回、前回のnoteに書いたように、人類学や精神分析とはそれなりの付き合いがあったと言えるとは思うのですが、「言語」や「論理」に多大なる関心を寄せてきた分析哲学とはあまり接点を持たなかったのは、ほんとうに不思議なところです。

ところで、このエッセイが想定している「分析哲学」とは何を指すのかを明確にしておきたいと思います。

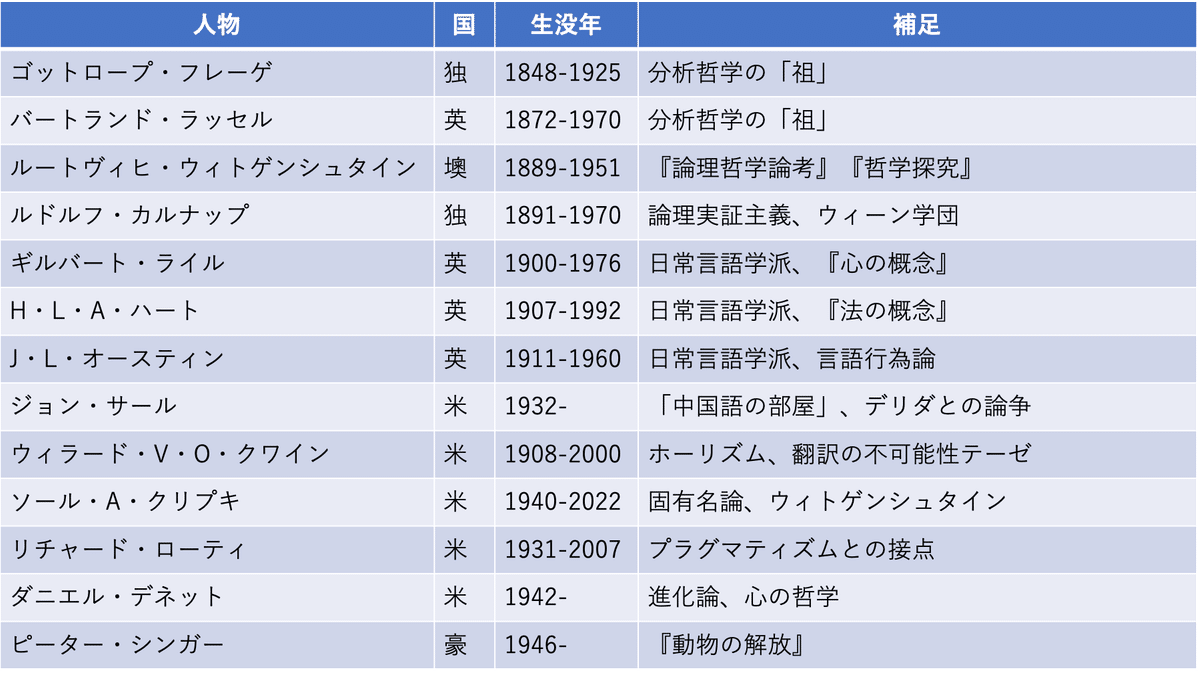

(青山拓央『分析哲学講義』ちくま新書、2012年等を参考に作成)

すべて言葉で表現するのが難しかったので、表を作ってみました。ここに挙げた人はあくまでも一部であり、ほかにもさまざまな研究者や研究動向はあると思いますが、本当に主要なものだけをリストアップしました。

この表をみてもやはり、感じることはただひとつ。なぜ歴史学に分析哲学の流れがあまり入り込んでいないのだろうということ。「こころ」の問題については、フランス近世史家である二宮宏之をはじめ、「心性史」をさかんに論じてきたアナール学派が注目してもおかしくありませんし、また近年は「感情史」という分野が登場してきてる歴史学ですが、この文脈で読まれていてもおかしくないはずです。

さらに、「動物」への関心も相似しているところがあります。いまの歴史学界で注目されている分野のひとつに、「動物史」があります。ポストヒューマンの思想に引っ張られるかたちで動物と人間の相互作用を考えるという方向性で流行しているのだとは思いますが、それならやはり上の表で示したような哲学者、とくにデネットやシンガーには詳しくないといけないのではないかと思ってしまいます。

ほかにもハートの「法」やクワインの「翻訳」、さらにはクリプキの「可能世界」とかの概念も非常に魅力的です。繰り返しにはなりまずが、もうすこし直接的に参照されてしかるべきなのかなと思わざるをえません。

なかでも致命的なのは、「言語」についての探究が歴史学に生かされていないところだと思います。歴史学は、考古学資料や音声資料、さらには美術資料も当然用いるのですが、圧倒的に使うのは過去の人間が残したテクスト、つまり言語資料です。つまり、言語そのものとは何かを考えることは、歴史学にとって根幹にあるわけです。にもかかわらず、とくに日本の歴史学界はあまりにもナイーブと言われてもしかたのない言語観を引きずってきました。次節では、それを端的に表す例である「言語論的転回」をめぐる問題を考えたいと思います。

2.「歴史学は言語論的転回をいかに引き受けるか?」問題の不毛さ

歴史学は、1980年代以降、「言語論的転回」という動きによって、大きく足元を見直すかたちとなりました。歴史学は、言語に基づいて成立する学問であっただけに、「言語」そのもののパラダイムが変わってしまうとなると大変なことになってしまうわけです。やや具体的にいうと、「言語論的転回」は、近代歴史学の祖ランケの登場以来「事実」と「フィクション」の断絶を主張してきた「科学的」な歴史学の足場を崩したと見なされました。

歴史学が「言語論的転回」によって足場を崩されたのはなぜか、少し説明しておきましょう。近代以降の科学的な歴史学は、文字資料に書かれた事象をたくさん集めてきて、その資料が書かれた経緯やそこに書かれている内容を検証し、それらを複数突き合わせて整合性をとることによって、「絶対的とは言わないまでもかなり信ぴょう性が高いであろう」事実を確定するという作業をおこなってきました。これは言い換えると、文字資料にかなりの部分を依拠しているわけで、かつ、文字資料から事実を確定する方法をとっています。つまり、文字資料が現実世界を反映しているという前提を共有していたからこそ歴史学が成立していたといえます。しかし、言語がかりに現実をかならずしも反映していないとしたら?歴史学のアイデンティティ・クライシスともいえる事態を引き込んでしまうのも無理もないと言えるでしょう。

以下では、歴史学がどのように「言語論的転回」を受容してきたのかを簡単にみてみたいと思います。

1980年代以降の歴史学界では、「言語論的転回の議論をはじめポストモダンの哲学も取り入れていく」派と、「歴史学がおこなってきたことをそのまま素朴にやり通す」派とのあいだで論争が巻き起こりました。大多数は後者であり、日本の歴史学界もその例にもれませんでした(この点にかんしては、とくに後者を支持するものとして、小田中直樹『歴史学のアポリア』第3章、あるいはその論文の初出である小田中直樹「言語論的転回と歴史学」『史学雑誌』109巻9号、80-100頁)。

しかし、これらの論争は、結果から見てみるとそこまで生産的なものとして問題化することができなかったと思われます。歴史学の根幹に関わる問いであったにもかかわらず、です。その要因のひとつとして、両者のあいだで論点がずれていた可能性があると思います。そして、この論点の「ずれ」は、そもそものところにある「言語論的転回」についての認識の差にあるように思われます。以下では、その「言語論的転回」の認識について、具体的に見ていくことにしましょう。

歴史学者は「言語論的転回」をどのように認識しているのでしょうか。まずは、歴史学者のなかで定評のある遅塚忠躬『史学概論』での説明を確認しましょう。遅塚の説明の特徴は、言語論的転回の説明を、イギリスの歴史家ギャレット・ステッドマン=ジョーンズに一任するかたちで済ませていることにあります。

言語論的転回(以後、「転回」と略称する)のもたらした基本的発想法は、ステッドマン=ジョーンズの指摘を借りればこうである。

「この新しいアプローチにおいて特徴的であるのは、言語が初期号の自律的な体系であることを強調し、そういう記号の持つ意味が、何か本源的ないし先験的で言語外的な基盤との関係によって決定されるのではなく、諸記号の間の相互関係によって決定される、としたことである。この新しいアプローチの魅力は、何よりもまず次の点にある。すなわち、このアプローチは、言語——もっと適切に言えば言説——が言語外的で言語以前的な参照基準点に由来するのではないことを明らかにすることによって、言語がリアリティを反映するという観念を払拭したのである」

ここで指摘されているように、言語が、外部の実在を反映するのではなくて、諸記号の自律的(自己完結的)な体系である、ということは、「転回」のスローガンとしてしばしば引用されるデリダの「テクストの外部というものは存在しない」という主張に照応している。

遅塚の認識によれば、言語論的転回のアプローチを使えば、言語の意味は記号どうしの関係性で決定されていて、現実やリアリティとの接点を究極的には持たないといいます。遅塚の論調は、基本的には「現実」や「リアリティ」が実在する(が、歴史家はそれそのものには到達できない)というものなので、言語論的転回的な発想を全面的に受け入れることはできないと言えると思います。

それはともかく、すくなくとも「言語論的転回」という言葉にたいする遅塚の参照元は「ステッドマン=ジョーンズ」と「デリダ」であることを確認しておきましょう。前者は歴史家、後者はフランス現代思想の旗手であり、ポストモダンの代表格と目される人物です。

歴史家における「言語論的転回」の認識が、国外の歴史家の著作を参考にして作られている例は遅塚だけに見られるものではありません。ステッドマン=ジョーンズ『階級という言語』の翻訳者でもあるイギリス史家の長谷川貴彦は、当然といえば当然かもしれませんが、ステッドマン=ジョーンズの業績とともに紹介しています。なかには、ステッドマン=ジョーンズの名前を使わずに言語論的転回の説明をしているところもありますが、それは以下の通りです。

言語論的転回はソシュールによる構造主義言語学やフーコーやデリダのポスト構造主義などに知的起源をもつが、「言語論的転回」という言葉はアメリカの言語学者リチャード・ローティによる言語哲学の論文集(1967年)のタイトルに用いられたのが最初だと言われている。

この説明はあとでも言及しますが、ファクトとして「?」なところもあるのですが、ただ「ローティ」に言及しているところは重要です。なぜかというと、歴史学が言語論的転回の説明をする際には、だいたいの場合でソシュールかデリダの名前しか聞かないからです。

スイスの言語学者フェルディナンド・ソシュールを例に言語論的転回を説明する例としては、小田中直樹さんの『歴史学のトリセツ』が挙げられます。

……この[モノと言葉の関係の]「ルーズさ」についてつきつめて考えると、モノと、それを表す言葉の関係は恣意的、つまりテキトーなものにすぎないという考えに至りませんか?ここまで来ると、ぼくらは「言語論的転回」の入口に立っていることになります。

「言語論的転回」という文言は、1960年代に哲学の領域でもちいられ、そののち歴史学をはじめとする他の学問領域に広まっていったといわれています。ただし、その基本的な発想は、すでに20世紀初め、スイスの言語学者フェルディナン・ド・ソシュールによって体系的に提示されていました。

ここで言われている言語論的転回の説明も、後述するようにファクトとして「?」という部分はあるのですが(それを指摘しても本書が入門書であるという特性を鑑みると意味がないと思われるので)、とにかくソシュールを想定していることが読み取れます。

大雑把にまとめれば、日本人の歴史学者(イギリス史の長谷川貴彦、フランス史の遅塚忠躬と小田中直樹)の「言語論的転回」認識は以下の3つの特徴があります。1つめは「言語論的転回」=構造主義とポスト構造主義、と(無意識のうちに)考えられているということ。2つめは、ステッドマン=ジョーンズをはじめとして、「言語論的転回を受容した」と目される国外の歴史学者の実践を念頭に置いていること。そして3つめは、ローティという分析哲学やプラグマティズムの流れにある人物が言及されることさえ稀であるということです。

ちなみに国外の歴史家たちは「言語論的転回」をどのように考えているのでしょうか。今回気になったので、近世イタリア史家でありながら文化史の理論についても多数の著書があるピーター・バークの『文化史とは何か』や、ポストモダンの理論などを活用した「新しい文化史」の提唱者であるリン・ハントの『グローバル時代の歴史学』などを確認してみましたが、結論からいうと、そもそも「言語論的転回」という言葉をあまり使用していません。かわりに「文化論的転回」という言葉を用いていることがわかります。歴史学におけるくだんの問題を考えるためには、その内実が複雑すぎる「言語論的転回」よりも、「文化論的転回」の動きを軸に考えたほうが、構造主義やポスト構造主義と歴史学の接点という(さきほどの日本人の歴史家たちが考えていた)問題について迫りやすいからなのかなと思いました。

さて、いままでのところでは歴史家の言語論的転回認識について述べたわけですが、科学哲学(や分析哲学)を本来の専門とする野家啓一さんの言語論的転回の説明は、歴史家のものとは決定的に違います。以下に見てみましょう。

「言語論的転回」ですが、[中略]これはもともと19世紀末から20世紀初頭にかけて、フレーゲ、ラッセル、ウィトゲンシュタインらによって推し進められた哲学運動を表す言葉です。

このあとさらに説明を加えていますが、その部分で言われているのは、デカルト以来の「意識」と「世界」の関係を考えるモデルでは限界があるとして、「言語」と「世界」の関係を考えるモデルへの移行を促したといい、これを「言語論的転回の運動」と呼ぶということ。そして、1980年代に入って①ポスト構造主義の言語論(とりわけソシュールの言語学、デリダの「テクストに外部はない」やバルトの「作者の死」)、②象徴人類学の文化理論(とりわけクリフォード・ギアーツによる手法)、そして③ニュー・ヒストリシズムの文学理論(代表的なのはスティーヴン・グリーンブラット)等のポストモダニズムを背景とした言語論的転回の動きが登場したと指摘します。

野家さんの説明で重要なのは、やはり「フレーゲ、ラッセル、ウィトゲンシュタイン」から始まる「言語⇔世界」モデルの考え方こそが第一義であり、そこから構造主義やポスト構造主義等を取り込んで、「言語論的転回」を形成したということです。野家さんの説明から理解しておくべきこととしては、「言語論的転回」とは分析哲学、構造主義、ポスト構造主義、そしてその他の流れの複合系であるということです。なので、「言語論的転回」とひとくくりに議論してしまうと、それが指す対象が何かがわからなくなってしまい、論点がぼやけてしまうことになります。

このように、歴史学における「言語論的転回」の議論は、①構造主義やポスト構造主義について議論しているのか、②「言語論的転回を受容した」と言われる歴史家たちについて議論しているのか、③分析哲学を含めた言語哲学で言われていることについても視野に入れて議論しているのか、(たぶん3つめはほとんど放置されていたといえるとは思いますが)はっきりしないまま展開されてきたといえるでしょう。言語が歴史学の根幹に関わるがゆえに、そして言語が現実を表さないのだとしたら、歴史家の営みは無意味になってしまう……という焦燥感から、とても悪い言い方をすると、しっかりと他分野の学問での議論をふまえずに自らの論を進めてきてしまったと言えるのかもしれません。

個人的には「言語論的転回」とは、歴史家の可能性を狭めるものでは決してないと思います。むしろ、資料解釈の可能性を広げるものとして捉えられると思います。だからこそ、歴史学はアイデンティティ・クライシスに陥るのではなく、また「結局今まででいい」と居直るのでもなく、ここから新たな可能性をたぐっていくべきだとも思います。

次節では、ウィトゲンシュタインの考え方を使って、自らの資料解釈の可能性を広げた歴史家の例を取り上げたいと思います。その人物こそが——もしかすると意外かもしれませんが——イタリア近世史家カルロ・ギンズブルグです。

3.ウィトゲンシュタインに気づきを得た歴史家——カルロ・ギンズブルグについて

さて、さきほどまでは歴史学者がウィトゲンシュタインをはじめとする分析哲学に関心をもってこなかったがゆえに、「言語論的転回」の議論がややこしくなってしまったことを述べてみました。しかしながら、すべての歴史家が分析哲学に関心を示さなかったわけではあったわけではありません。例外的にウィトゲンシュタインを使って、自分の研究を「転回」させた人物がいます。その人物こそ、前々回のnoteでも扱った『チーズとうじ虫』の著者、カルロ・ギンズブルグです*1。

ギンズブルグがウィトゲンシュタインを参照したことで知られるのは、1992年(原著は1989年)の著作『闇の歴史——サバトの読解』です。本節では、この本において、ギンズブルグがどのようにしてウィトゲンシュタインを利用しようとしたのか、そしてその意義はいかなるものだったのかを考えることにしましょう。先に言及しておきますが、この『闇の歴史』理解については、上村忠男さんの論文を大いに参照していますので、詳しい経緯についてはそちらを参照していただけますと幸いです(註2で挙げた文献を参照してください)。

まずは、『闇の歴史』がギンズブルグ自身の研究において、いかなるものとして位置付けられるのかを見ていきます。結論を先取りすると、この著作はかれの初期の頃の研究を「総括」するものとして考えることができます。

ギンズブルグの研究の出発点は、「中世から近世にかけてのヨーロッパにおいて広く人々の想像の世界を支配していた〈悪魔の主催する魔女たちの夜の宴〉」である「サバト」を分析したものです*2。1966年に発表した『ベナンダンティ』では、近世イタリアにおいて、農民のなかで選ばれた者=「ベナンダンテ」たちがウイキョウの枝を持って、魔女と戦ったさまを描きました。ここで強調されていたのは、サバト(魔術)が民衆のなかに起源をもつという点でした。

しかし『闇の歴史』は、この「魔術の民衆起源」を「サバトのフォークロア的な根源」を見つける探究へとあらためたうえで再度この事例を論じようとするものでした。かなり大雑把に要約すれば、前著では北イタリアを中心とする農民(民衆)が共有していた思想と、異端審問官(教養層)で共有されていた思想の相剋としてサバト(魔術)を捉えていたのに対し、『闇の歴史』になるともうすこしヨーロッパの広い地域を視野に入れた分析に取り掛かります。

ギンズブルグが取り掛かったのは、民衆が共有していた思想、とくにサバトにおいて①動物に変身すること②集会に向かって飛行することの2点は異端審問官の想像力にはないがゆえに、そこにこそ民衆起源の「はるかに深くて遠いところにある」文化の層、つまり「フォークロアの根源」があるとみなし、この「形態」を求めて幅広く探っていくという作業でした。以上2点の形態を探っていく作業において指摘しておくべきなのは、地理的・時代的なつながりは考慮しなかったということです。これは従来の歴史学においてはある意味「御法度」とも言われるような手法なのですが、この禁則を突破していったわけです。

ギンズブルグの狙いはまだ理解できるとして、問題なのはその手法です。なぜかれは地理的・時代的なつながりを考慮しなくても良いと言えたのでしょうか。このロジックをどのようにして生み出したのでしょうか。

この飛躍のロジックを作る上で「踏み台」として利用したのが、かれが敬愛してやまないマルク・ブロックの「比較史」という概念です(この比較史の概念もまたギンズブルグは飛躍させていくわけなのですが)。ブロックの「比較史」について簡単に説明すると、ブロックが主張したのは、とくに王が瘰癧を治す儀式を分析した『王の奇跡』のなかでイギリスとフランスを比較しながら論じたことを念頭においてもらえると良いと思うのですが、同時代に、隣接していて、相互に絶えず影響を与えあっている社会を比較するのであれば、仮説性が低くで正確度の高い結論を出せるというものでした。ブロック自身はこの方法を採用していました。

しかし他方で、かれはもうひとつの比較史についても言及していました。それこそが、「射程の長い」タイプの比較史、つまり時代も空間も隔たっているがその「形態」(もっというとその「構造」)の類似によって歴史を比較するというものでした。ブロックはこちらについてはあまり想定していなかったとも思えなくもないですが、ギンズブルグはこちらの比較史を用いることにしたのです。

この後者の比較史では、形態や構造が重要になってくるわけですが、そのときにギンズブルグが参照したのが、ウィトゲンシュタインの「フレイザー『金枝篇』について」という論文です。この論文でウィトゲンシュタインは、古田徹也さんの言葉を借りれば、人類学者ジェイムズ・フレイザーは「世界の神話、宗教、文化、歴史といったものに対する本質的な理解を提示しようと試みた」のであり、その方法は、多様な事象をまとめて一個のある見解を見つけ出す手法であるところの「形態学」に近かったのだといいいます。ギンズブルグは以下のように述べています。

研究が進んでからやっと、わたしは自分が何年も手さぐりでおこなってきたことを理論的に正当化してくれるものを見つけ出した。それはフレイザーの『金枝篇』についてのウィトゲンシュタインのきわめて密度の濃い省察のうちにふくまれていた。

(カルロ・ギンズブルグ『闇の歴史』せりか書房、1992年[原著は1989年]31頁)

ウィトゲンシュタインにおいて「形態学」の考え方は、「言語ゲーム」論等で知られる後期ウィトゲンシュタインの哲学を考えるうえで重要だそうですが、まさにこの発想こそが、ギンズブルグの知的挑戦を後押しすることになりました。さらにつけくわえると、こちらも有名な「家族的類似性」という概念も、ギンズブルグの「形態学」にとって重要だったようです。

いままでのところをまとめておきましょう。つまりギンズブルグは、ウィトゲンシュタインから「形態学」や「家族的類似性」の概念を見出すことによって、ブロックのいう比較史を発展させ、みずからのサバト研究を発展させようとしたのです。

ギンズブルグがウィトゲンシュタインの考え方について言及してることをみてきましたが、ここで上村さんが指摘していることで重要だと思われるのは、ギンズブルグのウィトゲンシュタイン理解が必ずしも正しいとは言えない、ということです。ギンズブルグは、ウィトゲンシュタインだけではなく前回扱ったフロイトや前々回言及したレヴィ=ストロースといった他分野の知見をたくさん参照していますが、それらの理解が正しいのかどうか、いまの研究者の目から見るとすこし留保が必要なところがあるそうです。本noteでは、その真偽を検討するのは手に負えませんので詳しく言及することは避けますが、とにかくやや「問題含み」である可能性があることは確かなようです。

しかし、それがたとえ「誤解」であったとしても、かれが本来は自分の専門ではない分野から得た知見を媒介として(あくまでこれはギンズブルグの認識の範囲内なのかもしれませんし、実際のところ進展しているのかどうかはわたしには判断がつきかねますが)自身の研究を進展させることができたことは確かだと言えるでしょう。今回紹介したクリプキについても、現在の研究者は口を揃えて、かれのウィトゲンシュタイン解釈は妥当ではないと言われているそうです。しかし、だからといって、クリプキの仕事が否定されるわけではありません。それはそれとして、仕事を評価することも可能ですし、実際そのようにしてクリプキの著作は読み継がれているのです。

まとめましょう。ギンズブルグは自分の領域からはみ出したことによって、新しい歴史叙述を可能にしました。新たな歴史像を語るための原動力として、ウィトゲンシュタインという「外部」を参照したことは、他の歴史家が分析哲学やウィトゲンシュタインについて触れてこなかったことを考えると、とても先駆的な試みだったと言えると思います。

4.はみ出していく歴史学をめざして

さきほどはギンズブルグがウィトゲンシュタインの考え方を着想のもとにしたことを確認しましたが、もう少し一般的に、分析哲学が歴史学にとって有効たりえるかを具体的に提示せよと言われたとしても、わたしのいまの能力では限界があることはたしかです。個人的な印象では、ギンズブルグが注目した概念でもありますが、親と子の体つきや顔が「なんとなく似ている」ことから類推されるまとまりのように、絶対的な基準によって見出される共通性ではなく、全体として緩やかに類似しているような連関性を示す「家族的類似性」や、言語はべつに本質が設定されているわけではなく、それが用いられている実践(=ゲーム)のなかに見出されるのであるという「言語ゲーム」の概念はとても面白いので、歴史研究者が読んでも実りがあるのではないかと思いますが、それが具体的にどのように役立つのかを提示することは難しいと言わざるを得ません……。

ただ言えるのは、分析哲学の知識があれば、近年の歴史哲学(とくに物語論的な話)を理解するのに役立つということです。分析哲学についての知識は、それが存分に使われて言及されているアーサー・ダントー『物語としての歴史』だったり、さきほども紹介した野家啓一さんの『物語の哲学』や『歴史を哲学する』であったり、さらにはかなり古典になってしまいますが神川正彦『歴史における言葉と論理』(じつはこのお盆期間中にこの本を読んでおりました笑)等の書物を読むさいに持っているとかなり理解しやすくなります。ここに挙げた方々の「歴史」にたいする見解は、ときとして歴史研究者には思いもつかなかったり、対立したりするものだったりします。しかし、だからこそ面白いと感じることもあります。

歴史学の領域なるものが、歴史研究者によって占有されるのは、あまり褒められたことではありません。ほかの分野にもたがいに参照可能にできるよう、歴史学は分析哲学をはじめほかの分野への理解を示しておく必要はあると思います。野家さんやダントーのように歴史研究者以外が歴史について言及することはありますが、その逆に、歴史研究者がほかの分野へと飛び出していくことはあまり多くありません。(それを鑑みると、遅塚さんや小田中さんは、歴史学者には珍しく他分野への広がりを厭わないという点で評価されるべきだと思います。)

わたしは普段から、歴史学をもうすこし拡張させ、歴史学の可能性を引き出したいという思いを持っています。よく耳にすることではあるのですが、歴史学者は普段行っている歴史学の営みを続ければ良い、との主張はごもっともです。歴史学には歴史学の強みがあるのは重々承知です。ただ、これでは歴史学を限定していってしまい、先細らせてしまうのではないかという危機感があります。

かつて二宮宏之は、社会史という新しい分野を打ち立てるときに、「はみ出していく」ことの重要性を繰り返し述べていました。

二宮:ぼくは、最初にもいったことですが、社会史というものが自己限定的な概念ではなくて、むしろ、はみ出していく概念、常に自分をも乗り超えてはみ出している概念だということを、あらためて強調しておきたいと思います。歴史家は自らの想像力を呪縛から解き放って、大いにはみ出していかねばならない。

『歴史・文化・表象——アナール派と歴史人類学』岩波書店、1991年、252頁。

(もともとは『思想』663号(1979年)に掲載された鼎談)

二宮が喝破するように、歴史家がいかにはみ出していくか。これを実践に移すのは、言葉にする以上に難しいのですが……。

と言っていても仕方ないので、そのための一歩(にも満たないかもしれませんが……)として、 歴史学はどのようにしていけばよいのでしょうか。まずは、このnoteで示してきたように、ウィトゲンシュタインをはじめ、フレーゲ、ラッセル、カルナップ、ライル、ハート、オースティン、サール、クワイン、クリプキ、ローティ、デネット、シンガーなどといった面々の考え方を、ざっくりとでもいいのでインストールしておくのが良いと考えています。ウィトゲンシュタインの用語を使って言えば、これらの哲学者のアスペクト(見方)を獲得しておくためにはまず、この考え方に馴染んでおく必要があります。

また、そのためにこそ、柄谷行人さんや東浩紀さんらによる批評の著作や、古田徹也さんや野矢茂樹さんや飯田隆さんなどのウィトゲンシュタインの思考のエッセンスをわかりやすく伝えてくれる著作の力を頼りながら、たとえ俗物的な理解にとどまってもよいから、親しんでおく必要があると思われます。

さらに最近では、英米系の哲学あるいは分析哲学に親しむ環境が徐々に整いつつあります。たとえば、佐藤岳詩さんの新書『「倫理」の問題とは何か——メタ倫理学から考える』は英米系の哲学をわかりやすく教えてくれていますし、また「変化球」的なところでいうと、児玉聡さんの『オックスフォード哲学者奇行』は英米系の哲学者の「変人」ぶりを語ってくれるので、ここで扱われている哲学者について親しみやすく触れることができます。

自戒を込めていうわけですが、これらを学んだからといって、必ずしも効果を生み出すとは言えるわけではないのですが、しかし、ギンズブルグの例で見たように、ふとした瞬間に、その考え方を適用できる可能性があります。はみ出すための準備をしておくことくらいしか、われわれにはできません。来るべき日に備える努力をしておかないと、歴史学を更新していくことは難しくなっていきます。

古代ギリシアのヘロドトスが用いた意味での歴史とは、もともと「探究」の意味であったことは、すでにこのnoteでも示しておきました。『哲学探究』ならぬ歴史学の探究は、まずは「はみ出す」ための準備から始めなければならないのかもしれません。

(終わり、約1万5千字)

註

*1:先に言っておくと、ギンズブルグとウィトゲンシュタインの関係性については、上村忠男『歴史家と母たち』(未来社、1994年)所収の「歴史家と母たち」(17-105頁)という論文を、またギンズブルグ自身がウィトゲンシュタインの考え方について触れた『恥のきずな——新しい文献学のために』(みすず書房、2022年)所収の第4章「家族的類似性と系統樹——二つの認知的メタファー」を参照。またウィトゲンシュタインの「家族的類似性」や「言語ゲーム論」については古田徹也『はじめてのウィトゲンシュタイン』(NHKブックス、2020年)を参考にしています。

*2:上村忠男「歴史家と母たち」『歴史家と母たち』未来社、1993年、25頁。