精神分析と歴史学の閾——2023年7月22日-7月27日のinstagramまとめ

こんにちは。ついに8月に突入ですね。まだまだ暑い日が続きますが、体調だけには気をつけていきたいところです。

あと個人的なニュースを言うと、最近の話題作『君たちはどう生きるか』を見に行ってきました。そんなに熱心なジブリファンではないので、細かいところまでわかったとは言えませんが、楽しませてくれた映画だったと思います。

さて、先週は「歴史人類学から「新しい歴史人類学」へ」というテーマの文章を書きましたが、これが大作になってしまってめちゃくちゃ疲れたので、今回は本当にライトに仕上げたいと思います。

今回のテーマは、ずばり精神分析。個人的には精神分析にかんする本を読むのは好きで、ほかにもいろいろ買ってあったりはするのですが、今回あらためてフロイト関係の本でまだ買っていなかったものを調達しました。

あらためていろいろと読んでいると、当然っちゃ当然の感想なのかもしれませんが、精神分析は、人間について真摯に真剣に向き合い、考察する営みなのだなと思いました。だから、いろいろと考えすぎてどうしような、なんていうときに、なにかしらの出口を提供してくれるだろうと信頼を置いています。実際には、精神分析を受けたわけでもなく、クリニックにも通っておらず、ただ本を読んでいるだけなのですが……(笑)。最近、すこし気持ちがしんどいなというきに、これこそ無意識に、精神分析関連の本を手に取っているという自分に気づきました。

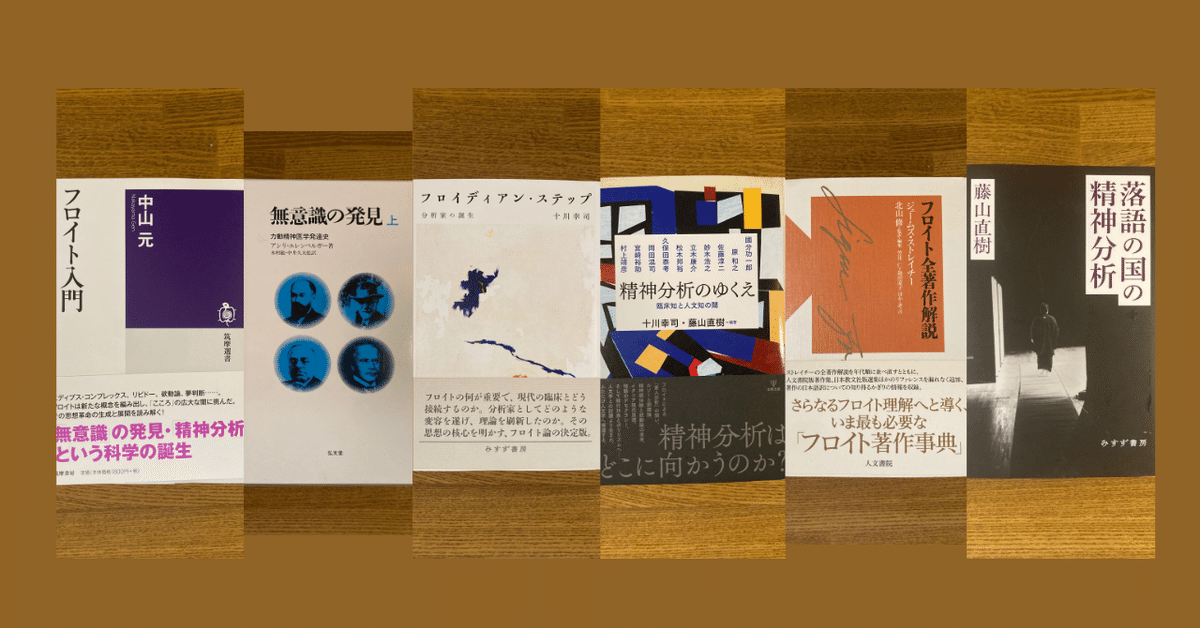

今週の6冊

リスト

さて前置きはこれくらいにして、さっそく6冊をリストアップしてみましょう。

①中山元『フロイト入門』(筑摩選書、2015年)。

②アンリ・エレンベルガー『無意識の発見(上・下)』(弘文堂、1980年)【原著1970年】。

③十川幸司『フロイディアン・ステップ——分析家の誕生』(みすず書房、2019年)。

④十川幸司+藤山直樹 編著『精神分析のゆくえ——臨床知と人文知の閾』(金剛出版、2022年)。

⑤ジェームズ・ストレイチー『フロイト全著作解説』(人文書院、2005年)。

⑥藤山直樹『落語の国の精神分析』(みすず書房、2012年)。

総論的なことを簡単に言っておくと、①、③、⑤は本格的なフロイト本で、②は精神分析をふくめた力動的精神医学の歴史を記述した本。④は執筆陣が豪華な論集で、⑥はその編者のひとりが著した落語にかんする本といったところでしょうか。

簡単なレビュー

まずは①について。こちらは、光文社古典新訳文庫にてフロイトの翻訳を多数なさっている中山元さんによる、フロイト入門書。けっこうページ数もあり、選書としては満足のいくボリュームと内容になっています。

②について。この本は、精神分析の歴史に言及される際にはかならずといっていいほど参照されている名著&古典です。この本では著者の名前は「エレンベルガー」となっていますが、他の本で名前が言及されるときはだいたい「エランベルジェ」とフランス語風の呼び名が採用されています。本書は、フロイトが活躍した「世紀転換期」前後だけではなく、18-19世紀にまで遡って歴史を跡付けているのが特徴で、「催眠療法」で知られるフランス人ジャン=マルタン・シャルコー(1825-1893)や、「動物磁気」説を提唱したドイツ人フランツ・アントン・メスメル(1734-1815)などについてもしっかり記述されています。なお、後者の「動物磁気」「メスメリズム」について書かれた文化史の名著として、前回のnoteでも取りあげたフランス近世史家ロバート・ダーントン『パリのメスマー』があります。

③について。こちらは精神分析家で精神科医の十川幸司さんによる本格的なフロイト論です。本書は、比較的最近出版されたフロイトにかんする本のなかでも群を抜いてクオリティが高いと個人的には思うので、フロイトについて知りたいときにいつでも手に取れるよう、買っておくと良いのではないかと思います。

④について。これはさきほども言ったとおり、とても執筆陣が豪華な一冊で、國分功一郎、原和之、佐藤淳二、妙木浩之、立木康介、松木邦裕、久保田泰考、岡田温司、宮﨑裕助、村上靖彦、そして編著者の十川幸司、藤山直樹各氏が寄稿する論集です。

この論集のポイントは、臨床を専門とする方々と哲学を専門とする方々が合間見ていてるところです。フロイト自身は、患者と向き合う臨床と、文学・芸術を論じて思弁を行う哲学の両輪がなければ精神分析は誕生しない、という趣旨のことを言ったそうですが、近年は両者が専門分化したこともあって、なかなか両者の距離は縮まっていませんでした(その意味でいうとラカンはもういちどその二つを繋ごうとした稀有な人物といえます)。もっとも、なかなかフロイトも大変なことを課していたわけですが……。

⑤について。これは最近ふと「フロイトの思想の全体像が知りたいなぁ」(と都合のいいこと)を考えていたときに発見した本です。「全著作解説」とあるからこれ読まばOKなのか!と思っていたが、思ったより辞書っぽい本で、研究者が手元に置きながら確認する類いのものであることが判明しました……。やっぱ地道に読んでいくしかないですよね。なお、本書については山本貴光さんの記事もあわせて読まれると良いかと思います。

最後に⑥について。こちらはちょっと異色の一冊とも言うべきでしょうか。著者は④の編著者のひとり、藤山直樹さん。藤山さんは落語を聞くだけではなく、なんと定期的に自ら舞台に上がって落語を演じられているそう。落語と精神分析という、一見交わらなさそうな二者をどう論じるのか、気になった方はぜひ手に取ってみてください。なお、巻末には立川談春さんとの対談もあるのでそちらも必見です。

精神分析と歴史学の閾(しきい)

さてさて、今回はフロイトや精神分析にかんする本を投稿したということで、以下では精神分析と歴史学がいかに接点を持ちうるかを、自分なりに考えて書き残しておきたいと思います。ちなみに、このエッセイのタイトルなんですが、④の文献をもじってみました(笑)。個人的には精神分析と歴史学は、参照しあうのに十分な理由があると思っています。歴史学がさらなる飛躍を遂げるためにも、この可能性について考えていきたいと思います。

1.精神分析を歴史学に転移させるための準備作業

さて、この問題を考えるうえで糸口にしたいのは、精神分析に普段から親しんでいる人にとっては当然のことかもしれませんが、精神分析の営みをもう一度確認することです。これについて、端的に述べている箇所があったのでまずは引用してみましょう。④で紹介した文献『精神分析のゆくえ』は、以下のような文章があります。

精神分析は、歴史的に医学や心理学の系譜に位置していると誤解されがちだが、そもそも精神分析は人文学との緊密な関係から生まれた知である。

引用した本のサブタイトルにも現れていることではあるのですが、精神分析とは、臨床(医学や心理学など、大雑把に言うと理系)の知と、人文(哲学や芸術など、大雑把に言うと文系)の知の交点にこそ求められるということです。

くわえて重要なのが、精神分析は臨床=実践とその普遍化=理論両輪そろうことが必要であるということです。そのうちの片方だけでは「片手落ち」になってしまうわけです。十川さんの本のなかでは、精神分析の祖であるフロイトの脅威的な1日のスケジュールを紹介されています。

フロイトは、毎朝7時に起きると、気持ちを引き締まるためにシャワーを浴びた後、簡単な朝食を取った。そして、8時にベルクガッセ19番地の自宅兼職場の2階の診察室に入ると、12時まで患者を診た。その後、家族と昼食を取り、気分転換の散歩をすると、午後3時には、診察室に戻った。それから再び、患者の分析を行い、それは夜の9時まで続いた。その後、彼は家族と再び食事を取り、書斎に入った。眠気を覚ますために、彼は冷たい水で何度も顔を洗い、葉巻を吸った。そして、まずは手紙を書き、その後論文の執筆に没頭した。眠るのは、いつも深夜1時を過ぎていた。

これが彼の生活のすべてである。この生活は、時計の針のように40年近く続けられた。

この驚異的な生活を見ればわかるように、昼の臨床と夜の理論化の仕事を両方並行して行っていました。この実践と理論の融合もまた、精神分析の重要な柱であると言えます。

ということで、精神分析にとって重要なのは、理系と文系あるいは実践と理論のあいだをいかに探るか——といってしまえば話は早いのですが、これが簡単にできれば苦労しないのですね……。まして、これを人文系の人間が間に受けてやろうとしても、到底とくに実践にかんしては不可能であるように思えます。じゃあ全てを無視してよいのか、精神分析は歴史学にとって不要なのか。それもまた違うように思います。両者の接点をなんとかして見つけ出し、その可能性を伸ばしていくことを考えないといけません。

両者の接合というするのか。以下では、前半では史学史上での実践に焦点を当て、後半では比較的現在よく読まれている2人の書き手を例にしながら、本当に簡単にではありますが、精神分析と歴史学の接点を考えていくこととしたいと思います。

2.精神分析と歴史学を結びつけようとした先駆的な歴史家——ピーター・ゲイ、ドミニク・ラカプラ、そしてヘイドン・ホワイト

じつは、1980年代前後に歴史学の側から精神分析をいかに生かすのかを議論する風潮がありました。ここでは代表的な2人と、ややトリッキーな1人を取り上げてみましょう。ここでいう3者はいずれも、歴史学の周辺にある他分野の理論を積極的に摂取して、歴史学へ還元しようとした学者であると言えます。

まずは「代表的な2人」について。この2人はいずれも、ある程度両者の調停に「成功」したと思われる人物です。具体的には、『ワイマール文化』などの思想史の分野で著名なピーター・ゲイと歴史理論家・批評家のドミニク・ラカプラです。

1人目のピーター・ゲイについて。みすず書房から2巻本で出ている『フロイト』なる評伝の著者として有名でもあるゲイは、『歴史学と精神分析——フロイトの方法的有効性』(岩波書店、1995年[原著は1985年])という本を発表しています。そこではタイトル通り、フロイトや精神分析の理論をいかにして歴史学に応用するかが思索されています。この本で言われていることをとても単純化してまとめれば、精神分析は人間の行動原理・要因としての「こころ」について深い洞察を与えるのだから、歴史学者は「食わず嫌い」せずに読む価値があるということを言っています。

基本的には、フロイトと歴史学の思考法が根本的には似ているということを説明している本なので、具体的な歴史学の研究成果を挙げる箇所は少ないのですが、その少ないなかでも、日本語で読める精神分析の考え方が援用された研究として、メソジスト派と呼ばれる宗教的に熱心な人びとについて「倒錯的エロティシズム」という語彙を用いたE.P.トムスン『イングランド労働者階級の形成』(原著は1963年)と、それから、文明の発展に伴い自然との付き合い方が変化していくことを論じて、文明と自然保護とのあいだに「葛藤」を抱えていたと述べたキース・トマス『人間と自然界』(原著は1983年)です。ほかにも、日本語に訳されていない本についても言及されているのですが、とにかく、一部の歴史研究には精神分析の語彙や考え方が使われていることがわかります。

しかし結局のところ、この本に目を通してわかるのは、歴史学のなかではもっぱら、ル・ゴフに代表されるようなフランスのアナール学派第3世代「心性史」の影響力が強過ぎたせいで、精神分析がおこなう「こころ」についての洞察が、「心性史」に取って代わられてしまった印象があるのだということです。日本の西洋史学は、今も昔も、フランスからの影響力がとても強く、二宮宏之や池上俊一をはじめアナール学派を紹介する人はいても、精神分析をうまく紹介してくれる人は 現れづらかったことも確かでしょう。

2人目のドミニク・ラカプラについて。邦訳されているものでいうと『歴史と批評』や『思想史再考』があります。ラカプラは、簡単にいうと歴史研究書の批評みたいな仕事を多くしている歴史学者です。

ラカプラにおいて、フロイトや精神分析は、かれの活動の初期から中心に据えられていました。たとえば、『歴史と批評』(原著は1985年)のなかに収められている「すべての人は心性(マンタリテ)の事例か?―転移と「文化」概念」という論文において、カール・ショースキーの名著『世紀末ウィーン』を批評するかたちでフロイト論を書いています。また、単著としては最新著であるUnderstanding Others: Peoples, Animals, Pasts, Cornell University Press, 2018(『他者を理解する——民族・動物・過去』)のなかでも、ジャック・デリダの脱構築、ミハイル・バフチンの「対話」とならんで、フロイトの精神分析を挙げて、とくにこの3者の考え方が自らの本のなかで重要な役割を果すと述べています。

ラカプラはほかにも、「トラウマ」の研究(むしろ日本の読書界には高橋哲哉さんの著作などをとおしてこちらのイメージのほうが強い方も多いかもしれません)があったり、また「転移」という精神分析のタームを、(ともすると万能)キーワードとしてたびたび使用していたりと、精神分析と歴史学のあいだをつなぐような仕事をしています。

この2人はいずれも理論への造詣が深く、言っていることはとても刺激的で面白いです。まさに精神分析と歴史学のあいだを「転移」させ、新たな物語を作り出す試みなのだといえます。ゲイがいみじくも指摘しているように、歴史学者はたいていの場合、精神分析やフロイトという名前を聞いても「食わず嫌い」しているところもありますが、自分たちの専門から一歩外に踏み出してこそ新しい語り方を獲得できることは忘れてはいけないと思います。

つづいて「トリッキーな1人」の話題に移りましょう。この人物は、意外に思われるかもしれませんが、アメリカの歴史家ヘイドン・ホワイトです。こちらはどちらかといえば歴史学と精神分析の調停に「失敗」したと言えると思います。

ヘイドン・ホワイトといえば、今年で刊行100周年を迎える『メタヒストリー』の著者として有名です。彼の名を一躍世界的に有名にした『メタヒストリー』は、各地で喧々諤々の議論を巻き起こしました。かれは、そもそも歴史はそれ自体を客観的に把握することはできず、その語り方によって規定されていると指摘しました。

この主張に対しては、とくに「歴史的事実があって、それをなんとかして発見していくことが歴史だ」と考える素朴実証主義的な派閥を中心に、歴史学関係者の多数から異が唱えられました。なんせ、ホワイトの言うことを間に受けると「歴史は相対的に存在する」と言っているように聞こえるわけなのですから。

ともかく、ホワイトが主張したことを整理すると以下のようになると思います。

ホワイトの主張は、ほとんどこの表に集約されているといってもよいというくらい、とても類型的です。ちなみにかれの発想のもとを以上に示しておきました。

ここで着目したいのは、図1の一番右側の欄です。空白の欄が見当たるでしょうか。じつは、この類型化に「心理的傾向」が加わる予定だったのです(『メタヒストリー』656頁以下を参照)。ホワイトは、「心理学を援用しながら伝記的に思想史を読解する学問的スタイル」を放棄した旨を告白していますが、ここで使おうと思っていたのは、フロイトはじめ精神分析関連の著作であった可能性は否定できません。

ホワイトが精神分析を使おうとしたのではないかという説は、まったく憶測にしか過ぎないのでこれ以上深入りするのは避けたいと思いますが、とにかくホワイトは歴史学に新しい語り方を導入しようと、積極的に他分野の知見を活かしていきました。もしかすると、そこにフロイトや精神分析が入り込んだ可能性もあったのかもしれません。

以上のように、歴史学の周辺分野にも関心を払っていく歴史家たちの理論的関心から、精神分析は1980年代前後に注目されてきました。しかしながら、結論から言うと、そこまで大きな影響力を持つレベルまでは行かなかったのではないかと個人的には思ってしまいます。

3.「記憶の歴史」——2000年代前後の精神分析と歴史学

そして、ふたたび脚光が集まったのは、2000年代前後に「記憶の歴史」という分野がさかんに喧伝された頃だといえるのかなぁと思います。このときは「精神分析」というよりかはむしろ「フロイト」への関心が高かったと言った方が正確かもしれません。

この分野は名前こそそのままで現在の歴史家に関心を持たれて研究されているのですが、しかし近年はやや政治の問題へと回収され過ぎている印象を受けます。

たとえば、近年「記憶の歴史」関連で注目するべき本として出たのは、林志弦『犠牲者意識ナショナリズム』です。この本の内容をひとことでまとめれば、近年は記憶をめぐるポリティクスが各国内外においてさかんであり、そこでは「いかに被害者であるか」という被害者ポジションの取り合いが行われているそうです。

もちろん、歴史学は、1990年代以降に歴史認識の問題をめぐって、記憶の問題を論じ始め、対応に迫られるようになったことは言うまでもありません。なので、この動向は「記憶の歴史」の本体といえばそうなのです。しかし、若干の疑問は挟まざるを得ないとも思ってしまうのも確かです。つまり、本来の射程を狭めてしまっているのではないかということです。

「記憶の歴史」は本来的には、政治学以外にも、他の分野との接続可能性を秘めたプロジェクトでした。たとえば、「メモリー・スタディーズ」とも言われたりする学際的研究との接続です。現在、「記憶」の研究は、脳科学や神経科学などとも連携しながら、いわば理系的な知や方法をもちいて分析されるようになっています。「記憶の歴史」はその意味で、文理融合の可能性もひらけているわけです。詳しくは下の文献(アストリッド・エアル『集合的記憶と想起文化——メモリー・スタディーズ入門』水声社、2022年【原著2017年】)が参考になると思います。

また、「記憶の歴史」は「パブリック・ヒストリー」という分野とも、ほんらいは接続可能だと思います。パブリック・ヒストリーとは、『パブリック・ヒストリー入門——開かれた歴史学への挑戦』(勉誠出版、2019年)の商品説明にある簡潔で要を得た説明を借りれば「歴史学の分野で何らかの訓練を受けた人びとが、大学の研究室や教室といった専門的で学術的な場の「外」の社会へと飛び出して、そこで歴史学の知見や技能、そして思想を活かす幅広い実践を意味する」とのこと。すなわち、パブリック・ヒストリーとは歴史家自身が実際に公共の場に立つ実践として歴史を活かしていくことを奨励する研究動向だといえます。

「記憶の歴史」は、その意味では、普段論文を書くことで「普遍化」「理論化」していることを、実世界のなかで「実践」「臨床」していく作業であると言うこともできるかと思います。歴史家たちに「臨床」をするためのきっかけを与える研究動向でもあります。

いままでの議論をまとめておきましょう。「記憶の歴史」とは、現在はもっぱら政治との関係が議論されているように見えますが、本来は、文系と理系の知を繋ぎ、また歴史家による理論と実践を繋げる試みとなりえる可能性がありました。まさにこの路線は、1で見てきたような精神分析の営みと重なっているところも興味深いと思われます。

4.東畑開人と與那覇潤——近年の臨床と歴史のあいだ

以上までのところでは、今までの史学史において精神分析と歴史学の閾を探ってきた例を挙げてきました。しかし、率直に言ってしまえば、ゲイ、ラカプラ、ホワイトたちにせよ、「記憶の歴史」にせよ、両者の見事な接合が決まったのかといえば正直なところ微妙なのではないかと思います。ここで述べたことは、いわば筆者であるわたしが、やや強引に精神分析と歴史学の接合可能性を求めるために、ゲイ、ラカプラ、ホワイト、「記憶の歴史」を読み替えているというわけです。

では、今後はなにをもってその両者の間を取り持つべきなのか?その回答として、わたしは前回の結論と同様、やはり「物語」への関心ということ以外にないのではないかと思っています。それは勝手な思い込みなのではなく、近年の人文書界隈を賑わせる2人の書き手の著作からも同じようなことが言われています。ここでは、その2人——つまり東畑開人さんと與那覇潤さん——のお仕事を紹介しながら、お二人の「物語」への関心を見てみることにしましょう。

まずはお二方についての簡単な説明を。東畑さんは、正確に言うと精神分析家ではないとのことのですが、近年、人文書の話題作を多数執筆されている臨床心理士です。『居るのはつらいよ』(医学書院、2019年)はほんとうに面白い本ので、ぜひ読んでみてください。

そして與那覇さんは、一度うつ病になられてアカデミアの仕事を休職され、そこからまた復活された歴史研究者(今は歴史家という肩書きは名乗られていないそうですが)として活躍されています。

なぜこのお二方をここで紹介したのか。それはお二人がどちらも「物語」を大切にされていると思われるからです。

東畑さんの著作は、読めばすぐわかることではあるのですが、日々経験しているカウンセリングやケアの現場のようすを、個人名の特定ができないような配慮(偽名・エピソードのアレンジ等)をしつつ、すごくわかりやすいかたちで語ってくれるところにあります。それゆえに、読んでいるうちに「これって小説だったっけ?」と思うくらいに話に引き込まれていきます。

また、與那覇さんもまた、また違った意味で物語を重視する書き手だと思います。『中国化する日本』は、従来日本史が「西洋化」「近代化」「民主化」のプロットで語られてきたことにたいして、「中国化」という新しい物語を提供することによって、日本史を相対化させようとする著作でした。物語の複数化といったところでしょうか。

この両者の「物語」への注目は、『過剰可視化社会』という本に収められている、東畑さんと與那覇さんとの対談のなかでも述べられています。

與那覇:[前略]歴史学の世界でも、一次史料に記された客観的な「史実」だけが重要で、それらをつなげてどんな「物語」を紡ぐかは主観にすぎないから無価値とする風潮があります。大きなきっかけは1997年に結成された「新しい歴史教科書をつくる会」のような、いわゆる歴史修正主義との論争でした。

しかし史実自体は無数にあるので、これだと結局のところ、自分の陣営に都合のいい「史実」だけをピックアップしあう消耗戦にしかなりません。僕はむしろ96年に、革新ならば丸山眞男、保守ならば司馬遼太郎といった、優れた物語の語り手が亡くなったことが大きかったと思います。……

また、違う箇所では東畑さんも「物語」について発言している箇所があります。ある箇所では古代ローマの末期について、「暗黒の時代」と捉えられていた時期があり、その後「革新的・想像的な時代」と言われはじめ、また最近では「いや、やはりひどい時代だ」として、語り方が三様に変わってきたことを指摘し、「同じ時代を対象としても取り上げる側面によって描かれる物語は一変」するということを述べています。それをうけて、以下のように発言されています。

東畑:歴史学って面白いなと思いました。複数の物語が共存している。その論争自体が未知のエピソードの発見につながり、さらに物語の「筋」を増やしていく。これは臨床においてもいえることだと思うんです。僕らは心の物語を書き換える仕事ではなく(そんなことできません)、別の物語も同時に存在していたことを発見し、育てていく仕事をしていることを思いました。[……]

以上引用した2箇所で言われていることをまとめれば、①そもそも優れた物語化は必要であり②それが複数共存することが重要であると言うことになると思います。精神分析も歴史学も、形は違えど「物語」について考える知であることは変わりありません。このような対話が、両者の接点を見つけるための手掛かりとなる気がしています。

おわりに

以上の部分で、精神分析には臨床知と人文知の両輪、さらに実践と理論の両輪が必要であることを確認し、次に、1980年代前後に精神分析を歴史学に導入しようとした例(ゲイ、ラカプラ、ホワイト)を振り返り、そして2000年代の前後に流行した「記憶の歴史」が本来持っていた可能性を指摘したあと、最後に東畑さんと與那覇さんを例に挙げながら臨床と歴史学がともに「物語」に着目していることを指摘しました。

もういちど強調しておけば、わたし自身は、精神分析と歴史学の接点は、人間のこころを真剣に考えていること、そのために物語に関心を払っていることにあるのではないかと思っています。

最後に、十川『フロイディアン・ステップ』のなかにあった一節を引用してこのエッセイを終えたいと思います。

精神分析行為を形成しているのは、異質な他者との間で行われる対話である。症状を持った患者が、分析家のところに来て、寝椅子の上で自由連想を行い、分析家はその連想に対して解釈を加えるという一連の行為が、精神分析という装置を構成する。

ここで個人的に興味深かったのは、「対話」という語を精神分析の定義として十川さんが言及している点です。よく知られているように、歴史学者がいまだに参照し続けるE.H.カーは「歴史とは歴史家と事実の相互作用の不断の過程であり、過去と現在の尽きることのない対話」であると言っています。つまり、精神分析も歴史学も「対話」を軸としているわけです。

対話とはとりもなおさず、相手の物語を聞き、そして自分が物語る(あるいは物語を書く)プロセスを指します。さんざん言ってきたことではありますが、物語をつうじた対話に可能性を求めていきたいというのが、わたしの考えです。「語ることを諦めない」、あるいは著名な日本史学者ジョン・ダワーの言い方を借りれば「物語を抱きしめて」とでも言うべきでしょうか。

最後に蛇足を。歴史学におけるフロイトの利用法については、ほかにもフロイトが「文化」「戦争」「宗教」などについて語っている文献を参考にする、あるいは去年ついに岩波文庫化されることとなったフロイト全集(『日常生活の精神病理』以降はいつ文庫化されるのだろう……)を利用する、あるいは今年から新装版が出ている人文書院のフロイト著作集を利用するなど、いろいろ想定できると思います。フロイトのテクストはいまだに比較的手軽に入手することができるので、こちらもしっかり読んでいきたいと思っております。

(終わり、約11000文字)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?