「HOME Portraits of the Hakka」写真家 中村治インタビュー(後編)

写真家中村治による写真集「HOME Portraits of the Hakka」の刊行にあたり、今回の写真集の見どころについて、中村さんご自身にお話を聞いてきました。インタビュー後半では、そもそも「客家」という存在をどのように捉えればよいのか、そしてまた私たちの心の中にある「HOME」の意味、表紙のおばあちゃんを撮影した際のエピソード、さらには「過去は今にしかない」という写真の本質へと迫ります。写真集を隣に置いて、どうぞ気軽にお読みください。(本編に掲載されている写真は、2006年、2007年、2008年、2019年に撮影されたものです)

生活が変わると、人間の「顔」も変わる

大和田:どの土楼を回るかは、どのようにして決めたんですか?

中村:基本的に、あまり観光地化されていない、昔ながらの生活が見られる土楼を選んで撮影していましたね。観光客が来て、観光で経済が成立すると、人の顔も変わるだろうなあ、と。チケット代だけで生活できたりするんで、働かなくなるじゃないですか。あとは土楼の中に住んで、農業とかやってる風にして、野菜は近所から買って来て。それを料理して食べてるだけで、観光客は喜んで写真撮って帰っていくと思うんで。そうすると人間の顔もやっぱり変わると思うんです。昔ながらの生活がまだ残っているところ。補助金とかがまだ降りていないようなところ。僕が撮り始めた時、その世界遺産に登録されるだろうっていうところはちょっとお金が出てたと思うんですけど。他のところは、生活が残っているところがほとんどで。けど、結局みんな外に働きに出てっているんで、おじいさんおばあさんしか残されてなくて。地元で何かしら仕事があっても、お金がある人はほとんど土楼には住んでなかったですね。この前、春に行った時(2019年5月)、周りは近代的な建築物だらけでしたけど、最初に行った2006年の当時から少しずつ増えて来ていて。若い人はそういうところに住んでいましたね。土楼の中では共同生活で、トイレも、馬桶(マートン)っていう桶に、うんこもおしっこもそこにして、毎朝集めて畑にまくんですよね。そのトイレも、土楼の廊下でするんですよ。そういうのを現代の人が耐えられるのかっていう。シャワーも水だし、水洗ではもちろんないし。

大和田:中村さんが撮られている人たちっていうのはおじいさんおばあさんが多いんですけど、そういう流れに乗らずに、昔からの生活を続けて行きたいという人だったんでしょうか。

中村:おじいさんおばあさんなんで、それしかできないというか。変化をする必要があまり感じられないんじゃないですかね。昔ながらの家族とか親戚が近くに集まってわいわいしていた、その場所に住み続けたい。街に出て行っても生活のすべもないし、おじいさんおばあさんにとっての便利さというのは土楼のほうがはるかにあるから。息子たちが外に出てって、金持ちになって街においでよって言っても、絶対に出ない。だから目が見えなくなっても土楼に住み続けるっていう人もいたり。おじいさんおばあさんは、みんな土楼が一番住みやすい、一番いいって言っていましたね。

大和田:自分自身の生活、生き方と土楼が、切っても切り離せないものになっているんでしょうね。

中村:共同体が崩壊しているのに、そこでしか生きられない人がいるんだな、と思いました。そして、そこにしか生きられない。かつ、そこでずっと生きて来た人というのは、他の場所にはない、そこで生きて来たことの証が顔に刻まれているような気がしたんです。レンズを向けると、すごい存在感があった気がしますね。

客家の定義は一人一人の中にしかない

大和田:中村さんとしては、土楼を撮るというのではなくて、人の顔を撮りに行ったというのがそもそもの目的だったんですよね。

中村:そうです。だから、せっかく土楼に来たのに、土楼は全然撮らなかったですからね。人の顔ばかり撮って。撮る時間があったら、人を見つけて写真を撮ってましたね。あとは、土楼の中にはまだかつての土楼の存在感とか空気感が残っていて、中から切り取ると土楼という場所の雰囲気は伝わるんですけど、外に出て土楼全体を引いて撮ろうとすると、そこには撮りたいものがないんですよ。だから、撮ろうとしても結局シャッターを切らないっていう。

大和田:もともと土楼というのが、共同体という内向きのものであったわけなので、外から俯瞰して客観的に撮るというのは難しいのかもしれないですね。中に入り込まなければ写り込まない。

中村:そうですね。そういう意味では、客家という存在もより抽象的な存在という感じがしますね。客観的にどうだって言えないところがあるじゃないですか。何年くらいに、どういう風に来たとか、客家というのは何か、とか。客家だけでなく、いろいろな民族に言えることなのかもしれないですけど。定義は一人一人の中にしかないというか。

大和田:反対に、明確に定義されてしまった民族というのは、もしかすると本来の意味での民族としては死んでしまっているのかもしれないですね。標本化されている、文化遺産みたいになってしまったような。

中村:そうなりつつあるんでしょうね。客家の、はっきり俯瞰して見られない特徴というのは面白いと思います。

大和田:そうすると、人の顔を撮るということは、客家の本質を捉える上では正解だったのかもしれない…

中村:結局そこに逃げるしか、一人一人の中にしかない、もうそこにしか答えがないということなんだと思います。

大和田:内に内に入り込んでいくしかなくて、それが一番現れているのが顔という表面であるということでしょうか。

中村:中国でも、客家土楼の写真集が出ていたりするんですけど、撮り方はぜんぜん違いますね。すごく引いて撮っていたり。

大和田:客家の写真集と人が聞いた時に、客家について知っている人であれば土楼の写真集かなと思う人も多いかもしれないですけど、そういう期待を裏切る写真集にはなっていると思うんですよね(笑)。

中村:そうですね(笑)。「実は全然行ってないんじゃないの」みたいな。

大和田:中村さんが今回の写真集を作るプロセスの中でよく言われていたことですけど、内側に入っていく感じ、土楼の世界に入っていくようなイメージというのは、今回の写真集で目指していたものではありますよね。

中村:結局、文化とか、引き継いで来たものというのは、人の中にしか残っていかない。人が人に伝えていって、それが形としては土楼として残っているわけですけど、それは時代時代の人に、何かしらが残ったから、そういう形として残っただけで。一番大事なのは、人の中に何を残していくか、人にバトンを渡して行くかということで。そうしないと、文化は途切れて行ってしまいますよね。時代時代によって、形はなんでも生み出せると思うんですが、大事なのは何を受け取るか、何を渡して行くか、ということだと思うんですよ。

「HOME」~家、故郷という存在

大和田:「HOME」というタイトルは、もともと以前行われた写真展で使われたタイトルでもあるわけですが、それは客家の人たちの家ということですね。

中村:家、とか故郷ですね。客家の人もそうですし、僕ら現代人は、今変化の激しい時代に生きていて、今、自分がどこから来てどこへ行こうとしているのかということがなかなか想像しづらい時代であると思うんです。そういう時に、家とか故郷とか、自分のルーツとかを考えることで、自分がどこに行くのかということを考えるきっかけになるんじゃないかな、と。客家の人たちは、自分たちがどこから来たのかということをすごく考えている人たちだと思うんです。そういう意識が、これまでにいろいろな文化を作って来て、いろいろな活躍をしてきた原動力になっている。自分がどこから来て、どこへ帰って行くのかを考えることで、今をどう生きるのかを考えるきっかけになるんじゃないか。そのひとつのモデルとして、客家の人たちの家としての土楼と、それから心の故郷としての中原があるんだと思っています。

大和田:HOMEの意味は、客家だけにとどまらないわけですね。

中村:そうですね。華僑として海外に出て行った人が今度はそこから土楼を思う。そして、そのもっと前にあった中原を思う。それを思い続けることが、自分がどうやって生きてきたのか、なぜここにいるのかを考えるためには、すごく必要なことだと思っています。そんな客家の生き方、彼らのアイデンティティの持ち方というのを参考にすることによって、客家とは関係のない現代人の僕らでも、何かを考えるきっかけになるんじゃないか。「HOME」という名前に込めた思いというのは、そういうところにありますね。昔から続いて来た文化を保ち続けるのが難しい時代だからこそ、自分が持っている文化を過去からちゃんと受け取ることによって、自分自身を知れることになると思うんです。

大和田:過去を引き継ぐことによって、今の自分を知ることができる、ということですか。

中村:そうですね。自分自身を知ると、周りにいる人たちのことも知る方法論を持てると思うんです。反対に自分のことを知らないと、他の人のことを理解する術も持てない。例えば僕は広島出身ですけど、どうしてカープはあんなに盛り上がるのかとか、その前に原爆があったとか、いろいろなことがあると思うんですよ。歴史、過去を知ることで自分を知る。自分を知ると、他の文化にも関心を持って、尊重することができる。もしかすると客家は、自分たちのルーツを守り続けることによって、ほかの文化のこともきちんと理解して、うまく衝突を回避できたのかもしれない。

大和田:帰属意識とか拠り所として、例えば家族や会社、もっと大きいところでは国が守ってくれるとか、そういうことが今考えにくくなってきています。その中で自分の立ち位置をどこに置けばよいのかという軸の部分、それを、自分のルーツとしての故郷に置くのか、それともこの間の地震で破損してしまった熊本城のような、ああいう町のシンボル的な存在に置くのか。あるいは自分の家に固執する人もたくさんいて、病院じゃなくて自分の家で死にたいっていう人も大勢いる。そういう家も、その人が亡くなれば、壊されたり別の人が住んだり、その人の家ではなくなるわけですよね。拠り所、つまりホームをどう見つけて、どのようにものを考えていくのかというのは、とても難しいことですよね。

中村:それに対する答えはないんですけど、客家の人たちを見て、考えるきっかけにはなりましたね。おじいさんおばあさんには、歴史があるわけじゃないですか。その人たちの一人一人の歴史、それから集団になった時の歴史…ということを考えると、その人たちがどういう風にここに来たのかということを想像せざるを得ない。結局、集団の顔というのは塊としては想像しようがないので、一人一人が窓になって、そこから見るしかない。

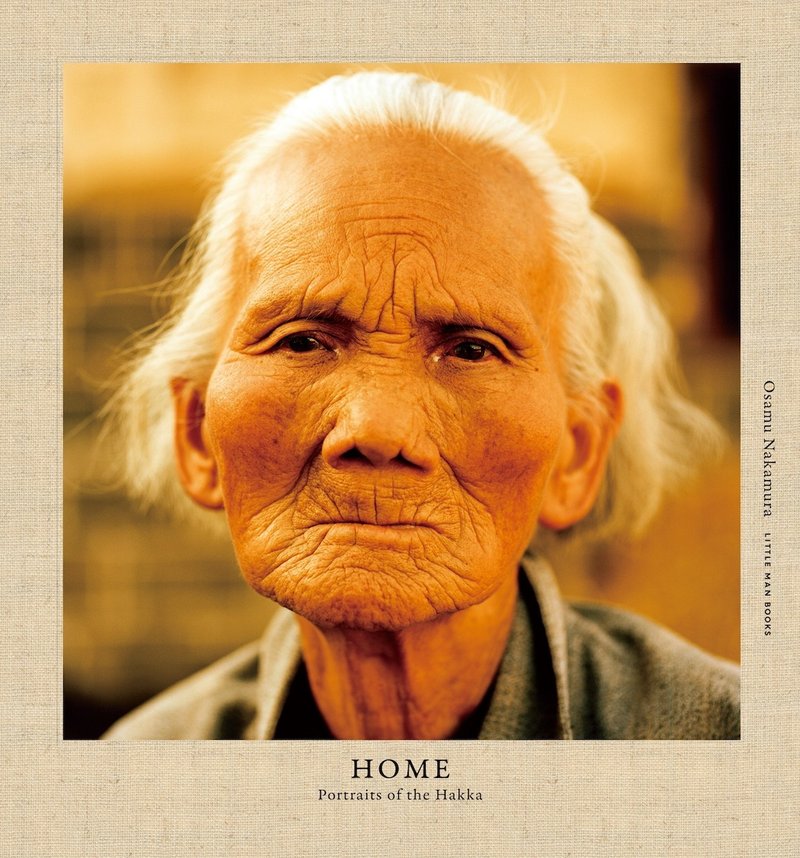

表紙に載せる写真は迷わなかった

大和田:集団で見ようとすれば、さっきの、遠くから土楼を撮るような形になっちゃいますね。一人一人の窓ということでいえば、表紙に選んだおばあさんの写真、あの写真を表紙に使うということは、迷わなかったですね。

中村:そうですね。夕方、日が暮れる前くらいに、あの村で写真を撮り終えて。もう帰ろうかなと思うくらいに、あのおばあちゃんが歩いて来たんですね。そうしたらすごい存在感のある感じがしたので呼び止めて。写真を撮らせてって言ったら、「まあ、良いよ」って言って。それで、最初にいつもポラロイドを撮って渡すようにしていたので、ポラロイドを撮って渡したら、目にじわっと涙を浮かべはじめて。「どうしたの?なにか悪いことしたか」って聞いたら、「いや、私は95歳なんだけど、生まれて初めて写真を撮られた」って。で、「写真撮っていい?」って言ったら、「ああ、もっと撮るんだったら全然いいよ」って言ってくれて。それで撮り始めたら、そのおばあちゃんが95歳にして生まれて初めて写真を撮られたということが頭にあるのか、すごい感情移入をしてしまって。あとは、そのおばあちゃんの涙の意味というのが、なんなんだろうって考えながら撮影をしていました。95年という長い時間を生きて来た人が、どういう風に自分の人生を振り返るのか。おばあちゃんは、ポラロイドの写真を見たとき、驚いた顔をしていたんですよ。自分はこんな顔なのか、という風に。自分はこういう顔なんだ、ここまで年を取ってしまったんだとか。95年間にあったことを、どれだけ思い出していたのかはわからないんですけど、僕は勝手に、そういうことが彼女の頭の中で展開されているんだろうな、と思いながら撮っていたんですよね。だから自分の中で、客家のここ100年を撮ったような気分で撮っていたんです。結構厳粛な気持ちで。おばあちゃんもまっすぐにレンズに目を向けてくれて。そのまなざしの強さには、人間としての力強さというのをすごく感じましたね。95歳で農作業をやって帰って来て、この力強さはなんなんだろうな、と。あとは、中国の歴史のこの100年というのも、ものすごい激動なんで。それをくぐり抜けて今があるっていう。こんな田舎でも、客家土楼の壁のところに「毛沢東万歳」とか書いてある。あれは文化大革命の時に書かれたものだと思うんですが、あんなに大きく書かれて残っているというのは、ものすごい影響があったんだと思うんですよね。そういう時代もくぐり抜けて、今は一緒に生きて来た親戚たちとか息子とか、孫とかもみんな外に出てって。ガルシア・マルケスの「100年の孤独」じゃないですけど、その100年間にいろいろなことが起こったその孤独を、おばあちゃんが一身に背負っているという感じがすごくしましたね。

大和田:それは、中村さんがおばあちゃんの中に入っていった、おばあちゃんになったというか、そういうものなのかもしれないですね。写真というのは、自分以外の誰かになるとか、自分以外の誰かの中に入り込むことのできるものなんじゃないかと思うんです。今は、相手の身になって考えるということも、なかなか難しくなって来ている。そんな中で、写真の価値というのはそういうところにもあるんじゃないかと思います。この写真を通してそういう体験が得られたというのはすごく素敵なことですよね。

過去は今にしかない

中村:あのおばあちゃんに会えたのは、ちょっと衝撃でしたね。確かにその人の中に入っていくようなイメージはありましたね。やっぱり若い人は、撮っていてもそこまでないんですよね。なんでしょうね。歴史が違うからなのか。

大和田:年を重ねていることによる、持っているものの厚みというのは最近よく思います。

中村:積み重なっているものが20と60じゃ、3倍違うわけですもんね。積み重ね方によって厚みも変わってくるんでしょうけれど。

大和田:我々は、先のことばかり考えてしまうじゃないですか。老後どうしようみたいな。

中村:全然考えてないですけどね(笑)。考えると恐怖ですから

大和田:けれども過去のこと、戻るべき場所のことを考えるというのは、先のことではなくて、戻って行くベクトルですよね。

中村:けれど、過去には戻れない、過去は今にしかないっていうことが大事なんだと思います。社会がどんどん変化して行けば、過去にあったものも変化して行く。けれどそれを一人一人がどう受け取るのかということが大事で。そして、その受け取る地点というのは今にしかなくて、過去の人や過去の自分が受け取ったものではなくて、今現在の自分にしか受け取れないものだと思うんですよね。そういう意味では過去も今にしかないっていう。きっと、未来も今にしかないんでしょうけど。

大和田:過去は今にしかない。写真というのは、まさにそのものですよね。

中村:そうですね。

大和田:かつてあったものが今ある。「それはかつてあった」それが写真の本質であり、写真によって実現することができる。

中村:そうですね。今年10年ぶりに客家の写真を撮りに行ったんですが、いろいろな人に、「もう10年前の写真は撮れないね」と言われました。10年前にあったものが、今は本の中に、実体のあるものとして定着されてある。もちろんそれは、過去にあった実体がフィルム上に定着されたものなんですけど。

その場に居合わせるということ

大和田:中村さんがその場にいたということが、非常に重要なのでしょうね。その時、そこにいて、その写真を撮ったという。それは、写真家として必要な能力なのかな、と常々思うんです。その場に居合わせるという能力。

中村:いないと撮れないですからね。

大和田:普通は、その場にいないんです。どこに行けばいいのかもわからない。そこに居合わせることができるかどうかということが、おそらく、写真家が写真家たる所以なのかな、と思うんですけど。

中村:そういう意味では、偶然の出会いや、流れというものもあるように思います。僕が中国に留学していた時に世話になった福田くんっていう人がいて。僕は北京に行ってとにかく写真を撮りたかったんで、学校が終わると街に出てずっと写真撮っていたんです。1年経った時に、ロイターに入って写真を撮れるようになった。最初に通っていた大学は天安門を中心とした北京市街から遠かったので、もっと北京市内に近いところにある大学に転籍して、家も引っ越したんです。その時ロイターで1人社員にするっていう話が出て、僕にもチャンスがあると言われたんですが、「君はストリンガー(現地通信員)としては一番だけれども、英語ができないのがネックだ」って言われたんです。それで寝ないで英語の勉強して。それを2ヶ月くらい続けて、しかも引っ越してってやっていたら、髄膜炎にかかって死にかけたんですよ。危うく死にそうになっていた時に、僕が大学を変えて引っ越した後、空いた前の大学の寮の部屋に入って来たのが福田くんで。僕がもう死にそうだというので、その見ず知らずの福田くんのところに、転籍した大学の学生課から、同じ日本人だということで連絡が来て。福田くんは留学生に聞きまくって、僕の実家の電話番号を知ってる人を探し出してくれたそうです。そのあとは、僕の母親を呼んでくれたり、大使館に頼んでパスポートも持ってなかった母親のビザを、パスポートと共に即日発行してくれるように動いてくれたり。

大和田:恩人ですね!

中村:その彼と10年くらい連絡が取れなくなっていたんですが、その間、僕がフリーになって北京とか上海とかで写真を撮っていたら、福田くんが上海にいるっていう話を聞いて。10年ぶりくらいに会ったんです。その時、「土楼とかも行ってみたいんだよね」という話をしたら、彼は福建省の客家の村の近くに仕事でよく行くっていうんですよ。それで、一緒に連れて行ってもらったんです。その後、ちょうど福田くんが厦門に引っ越すことになって、さらに手伝ってくれるようになって。そういう偶然も不思議だなあ、と思いますよね。福田くんがいなかったら、タイミングを逃していたかもしれない。

大和田:そういう、その場に偶然居合わせる才能、出会いというか、流れを引き寄せる才能というのが、写真家に必要な一つの資質なのかな、と思いますね。

中村:いろいろな偶然の出会いが重なって、この写真集がある。そう考えると、感慨深いものがあります。

大和田:今回の写真集をきっかけに、また新しい出会いが生まれて、それがつながっていくことを期待したいですね。今日はありがとうございました!

HOME Portraits of the Hakka

中村治

中国福建省山間部に住む客家(はっか)と呼ばれる人たちとその住居、客家土楼(はっかどろう)を撮影した、中村治の1st写真集。黄色い光に包まれながら、「私」と「家」を巡って綴られる記憶と記録。

4,500円(+税)/260×280mm/120ページ/上製本

ISBN978-4-910023-00-7 C0072

https://www.amazon.co.jp/dp/4910023003/

〇プロフィール

中村 治 osamu nakamura

広島生まれ。成蹊大学文学部卒業。ロイター通信社北京支局で現地通信員として写真を撮ることからフォトグラファーのキャリアをスタートし、雑誌社カメラマン、鳥居正夫アシスタントを経て、ポートレイト撮影の巨匠坂田栄一郎に5年間師事。2006年独立し、広告雑誌等でポートレイトを中心に活動している。

LITTLE MAN BOOKSは、ふつうの人のために本を作って販売する、小さな出版プロジェクトです。 http://www.littlemanbooks.net