『奇跡を起こす人』、1964年の映画劇『マタイオスによる福音書』

アン・サリヴァンとヘレン・ケラー

1887年(明治20年)4月5日の朝、アメリカ連合国のタスカンビア(Tuscumbia)の自宅で、20歳の家庭教師アン・サリヴァン(Anne Sullivan、1866年4月14日~1936年10月20日)の前で、井戸の水に触れた、視覚と聴覚に障害をもつ盲ろう者の6歳のヘレン・ケラー(Helen Keller、1880年6月27日~1968年6月1日)は、先生が手のひらに書いた単語のつづり「水(water)」が、「水」を意味する単語だと知り、その日のうちに数十語を覚えたという。

1895年(明治28年)3月、14歳のヘレン・ケラーは、51歳のロレンス・ハトゥン(Laurence Hutton、1843年8月8日~1904年6月10日)の昼食会で、ハトゥンの友人の59歳の文豪マーク・トゥウェイン(Mark Twain、1835年11月30日~1910年4月21日)と知り合った。

フィラデルフィアの月刊女性向け家庭実用誌『婦人家庭報(Ladies' Home Journal) 』1902年(明治35年)4月号~9月号に、ラドゥクリフ・カレッジ(Radcliffe College)の22歳の学生ヘレン・ケラーの自伝『私の人生の物語』The Story of My Lifeが6回連載された。

1903年(明治36年)3月、ニュー・ヨークで、22歳のヘレン・ケラー著『私の人生の物語』The Story of My Life(Doubleday) が刊行された。

1887年(明治20年)~1901年(明治34年)の書簡集に加え、彼女を教育した36歳のアン・マンスフィールドゥ・サリヴァンの25歳の夫ジョン・アルバートゥ・メイスィ(John Albert Macy、1877年4月10日~1932年8月26日)編集による書簡集も収めた。

1934年(昭和9年)3月23日、日本女子大學校櫻風會発行『家庭週報』の連載をまとめた、エ・エム・サリヴァン女史著、堤芳江譯『ヘレン・ケラーが語るまで:聾唖教育者の手記』(教文館出版部、50銭)が刊行された。

1934年(昭和9年)11月17日、63歳の小室篤夫(こむろ・とくじ、1870年11月11日~1940年年3月15日)著『ヘレン・ケラー:フォーレスト・ヒルの靑い鳥』(新生堂、1円50銭)が刊行された。

1936年(昭和11年)11月4日、38歳の岩橋武夫(1898年3月16日~1954年10月28日)監修「ヘレン・ケラー全集」(全5巻)、岩橋武夫、芥川潤譯『私の生涯(其の一)』(三省堂、1円30銭)が刊行された。

1936年(昭和11年)10月24日、帝国劇場、浅草・大勝館、新宿・武蔵野館で、ロベール・ル・ヴィガン(Robert Le Vigan、1900年1月7日~1972年10月12日)が救世主イエスースを演じたフランセ語の映画劇『ゴルゴダの丘』Golgotha(95分。初公開:1935年4月12日)の日本語字幕版が公開された。

同時上映は映画劇『愛の花籠』Private Number(80分。初公開:1936年6月5日)の日本語字幕版 だった。

1936年(昭和11年)12月16日、「ヘレン・ケラー全集」、38歳の岩橋武夫、兒玉國之進譯『私の生涯(其の二)』(三省堂、1円30銭)が刊行された。

1937年(昭和12年)1月15日、「ヘレン・ケラー全集」、38歳の岩橋武夫、兒玉國之進譯『私の生涯(其の三)』(三省堂、1円30銭)が刊行された。

1937年(昭和12年)4月15日~8月10日、57歳のヘレン・ケラーが大日本帝国を訪れた。そのうち、7 月12日~17日は朝鮮に滞在していた。

1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行された。

1948年(昭和23年)8月29日~10月28日、69歳のヘレン・ケラーが日本国を訪れた。

1949年(昭和24年)10月15日、35歳の谷村まち子(1914年1月25日~1987年7月2日)著、38歳の高井貞二(1911年2月5日~1986年6月26日)絵『少女のためのヘレン・ケラー物語』(大日本雄辯會講談社、120円)が刊行された。

1955年(昭和30年)5月、ミラーノで、33歳のピエル・パオロ・パゾリーニ(Pier Paolo Pasolini、1922年3月5日~1975年11月2日)の小説『ゴロツキたち』Ragazzi di vita(Garzanti)が刊行された。

1943年(昭和18年)から1950年(昭和25年)までの戦後復興期のローマが舞台だ。

1955年(昭和30年)5月27日~6月7日、74歳のヘレン・ケラーが日本国を訪れた。

1956年(昭和31年)6月1日、ニュー・ヨークで、アン・サリヴァンとヘレン・ケラーをモデルにした、41歳のウィリアム・ギブスン(William Gibson、1914年11月13日~2008年11月25日)の三幕劇『奇跡を起こす人』The Miracle Worker(Samuel French)が刊行された。

この題名は、マーク・トゥウエインがサリヴァンを呼んだ言葉に由来する。

しかし、この劇が有名になるにつれ、「奇跡を起こす人(miracle worker)」が、トゥウェインがサリヴァンに付けた異名だと正しく理解せず、ヘレン・ケラーが「奇跡を起こす人」だと理解する無学な大衆が増えていった。

また、この劇では、ヘレン・ケラーが「水」のつづりを覚える挿話で、つづいを覚えたばかりのヘレンがその単語の「water」を発音するという荒唐無稽な虚構を取り入れたが、これを奇跡の実話の忠実な再現として真に受ける素朴な大衆も少なくないだろう。

1957年(昭和32年)4月25日、東京・有楽町の東宝会館の4階に約750席の高級劇場「芸術座」が開館した。

1959年(昭和34年)10月19日、ニュー・ヨークの芝居小屋劇場(Playhouse Theatre)で、ウィリアム・ギブスン作、37歳のアーサー・ペン(Arthur Penn、 1922年9月27日~2010年9月28日)演出の三幕劇『奇跡を起こす人』The Miracle Workerが初演された。

アニー・サリヴァンを28歳のアン・バンクロフトゥ(Anne Bancroft、1931年9月17日~2005年6月6日)、ヘレン・ケラーを12歳のパティ・デューク(Patty Duke、1946年12月14日~2016年3月29日)が演じた。

1961年(昭和36年)7月15日、同年5月15日付で、1891年(明治24年)5月15日の81歳のローマ教皇レオ一ネ13世( Leone XIII、1810年3月2日~1903年7月20日)の回勅「新しき事がらについて(Rerum Novarum)」発表70周年を記念して、79歳のローマ教皇ジョヴァンニ23世(Giovanni XXIII、1881年11月25日~1963年6月3日)の回勅「母と師(Mater et Magistra」が発表された。

1983年(昭和58年)11月14日、「岩波現代選書」、57歳の片桐薫(1926年9月28日~2010年1月23日)著『ヨーロッパ社会主義の可能性:イタリアを中心に』(岩波書店、1,900円)が刊行された。

同書の第3章「社会党と共産党のあいだ」より引用する(132~133頁)。

ローマには法王[引用者注:教皇(Papa)のこと]を頂点とする独立国ヴァティカンがあり、それは四世紀はじめコンスタンティヌス大帝によって公認されて以来、世俗界の権力を確立し、宗教改革の嵐をくぐりぬけ、イタリアの国家統一のなかでもそれを維持し続けてきた。しかもイタリア全土には、ヴァティカン傘下の教会をはじめとした諸機関があり、国民の九五%以上が名目的にせよ洗礼をうけた信徒である。そして精神界における布教や教育活動のほか、博愛互助の精神にもとづいたさまざまな社会慈善事業など、きわめて広範な分野で活動を展開している。もちろんカトリック界の運動はきわめて多様であり、この半世紀だけをみても複雑である。すでにみてきたようにファシズム支配の末期、カトリックはそれに抵抗し、その打倒をめざす主要勢力のひとつであった。しかし戦後間もなくはじまった冷戦体制の時代には、反ファシズム統一の解体のために動き、NATO(北大西洋条約機構)結成の積極的賛同者であった。

だが五〇年代後半から六〇年代を通じ、カトリック運動やカトリック大衆の内部に重要な変化が生じはじめていた。カトリックの多種多様な活動を通じた一般大衆への日常的接触のなかから、カトリックの少なからぬ部分は経済成長による現実的諸矛盾を真正面から受けとめ、その根本的解決の必要性を感じとってゆくようになったからである。そこから、さまざまなカトリックの自然発生的なグループが生れはじめ、六〇年代にはいると、その数は全国で一〇〇〇とも二〇〇〇ともいわれるほどになった。そしてそのある部分は、現体制を批判し、さらにすすんで社会主義を主張するようにさえなっていった。これがカトリック左派といわれるものである。彼らは、社会的、政治的諸問題にたいし、しばしば社会主義者や共産主義者よりラディカルな立場をとることも少なくない。その動きは、労働組合運動における統一の回復の動きのなかで、あるいはまたボローニァなどにおける市民の自治と分権と参加の運動においてはっきり示された。

六〇年代はじめ、法王ジョヴァンニ二三世が表明したカトリックの〝左旋回〟は、こうした背景に依拠したものであった。そこでは、もはや来世の救済ではなく人間の現世での解放こそ問題の中心的位置を占めるべきだということや植民地主義の崩壊に賛意が表され、貧困と飢えの救済が叫ばれ、核兵器の禁止と軍拡競争の即時停止が訴えられた。

同書の第4章「カトリック世界と共産主義世界」より引用する(169頁~170頁)。

こうしてローマ教会の停滞した空気を刷新する必要を感じていた彼[引用者注:ジョヴァンニ二三世]は、新教皇に就任後、教皇権の閉鎖的孤立を打開しようとした。そのための効果的な方法は、全世界の司教が一つに集って、教会が直面する苦悩や諸問題をめぐって開放的な話しあう場を与えることであり、それによって新しい神学運動に伝統的な教皇庁統治と公然と競争しあえるような公平な機会を与えることであった。こうした考えのもとに彼は、一九六一年、最初の回勅『母として師として』を発表した。そこで社会経済問題をとりあげ、カトリック者は自由にキリスト教的責任から企業経営や国民経済運営に積極的に参加

する義務のあることを強調し、社会正義と経済の調和的発展のために、とりわけ経済的先進国から開発途上国への援助を訴えた。これは翌年開かれる第二ヴァティカン公会議の方向を先取りするものであった。

1961年(昭和36年)8月31日、第22回ヴェネーツィア多民界映画芸術祭で、34歳のアルフレード・ビーニ(Alfredo Bini、1926年12月12日~2010年10月16日)制作、39歳のピエル・パオロ・パゾリーニ監督、26歳のフランコ・チッティ(Franco Citti、1935年4月23日~2016年1月14日)主演の映画劇『乞食』Accattone(117分)が公開された。

撮影は1961年(昭和36年)3月20日~6月2日までにおこなわれた。

1962年(昭和37年)5月、ミラーノで、大部分が1948年(昭和23年)から1950年(昭和25年)にかけて執筆された、ピエル・パオロ・パゾリーニの小説『ある事についての夢』Il sogno di una cosa(Garzanti)が刊行された。二部構成で、第一部は「1948年」、第二部は「1949年」と題された。

30歳のパゾリーニが刊行直前に、イェフディ人系の44歳の作家フランコ・フォルティーニ(Franco Fortini、1917年9月10日~1994年11月28日)から教わったという「ある事についての夢(II sogno di una cosa)」という語句は、1843年9月に、クロイツナッハの25歳のカール・マークス(Karl Marx、1818年5月5日~1883年3月14日)が、パリの41歳のアーノルトゥ・ルーゲ(Arnold Ruge、1802年9月13日~1880年12月31日)に宛てた書簡に出てくる語句「ある事についての夢(Traum von einer Sache)」に由来する。

当時のマークスは、フランス王国(Royaume de France)の共産主義についてまだ本格的に勉強していなかった。

したがって、共産主義はとりわけ教条的抽象ではありますが、私が想定するのは、なんらかの空想上のありうるかもしれない共産主義ではなく、キャベ[Étienne Cabet、1788年1月1日~1856年11月9日]、デザミ[Théodore Dézamy、1808年3月4日~1850年7月24日]、ヴァイトゥリンク[Wilhelm Weitling、1808年10月5日~1871年1月24日]らの説く現実に存在する共産主義です。この共産主義はそれ自体、人間主義原理の独特の現われにすぎず、その対立物である私的な部門にまだ影響を受けています。したがって、私的所有の廃棄と共産主義はけっして同じものではなく、共産主義が、フーリエ[Joseph Fourier、1768年3月21日~1830年5月16日]、プルドン[Pierre Joseph Proudhon、1809年1月15日~1865年1月19日]らの学説のような、別の社会主義学説の対抗を受けてきたのは偶然ではなく、必然であって、それ自体が、社会主義原理の特殊で一方的な実現型にすぎないからなのです。

Ich bin daher nicht dafür, daß wir eine dogmatische Fahne aufpflanzen, im Gegenteil. Wir müssen den Dogmatikern nachzuhelfen suchen, daß sie ihre Sätze sich klarmachen. So ist namentlich der Kommunismus eine dogmatische Abstraktion, wobei ich aber nicht irgendeinen eingebildeten und möglichen, sondern den wirklich existierenden Kommunismus, wie ihn Cabet, Dézamy, Weitling etc. lehren, im Sinn habe. Dieser Kommunismus ist selbst nur eine aparte, von seinem Gegensatz, dem Privatwesen, infizierte Erscheinung des humanistischen Prinzips. Aufhebung des Privateigentums und Kommunismus sind daher keineswegs identisch, und der Kommunismus hat andre sozialistische Lehren, wie die von Fourier, Proudhon etc., nicht zufällig, sondern notwendig sich gegenüber entstehn sehn, weil er selbst nur eine besondre, einseitige Verwirklichung des sozialistischen Prinzips ist.

したがって、われわれの標語は、こうであるべきです。教義を介してではなく、その形態が宗教的であれ政治的であれ、それ自体にとっても不明瞭な、謎めいた意識の分析を通じての意識改革。それによって、世界は久しく、ある事についての夢を所有していること、真にそれを所有するためにのみ意識的であるべきだということがあきらかになるでしょう。問題は過去と未来の大きな精神的線引きではなく、過去の思想の実現だということがあきらかになるでしょう。最後に、人類は新しい仕事を始めているわけではなく、古い仕事を意識的に実行しているということがあきらかになるでしょう。

Unser Wahlspruch muß also sein: Reform des Bewußtseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewußtseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Es wird sich dann zeigen, daß die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewußtsein besitzen muß, um sie wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, daß es sich nicht um einen großen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich endlich zeigen, daß die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewußtsein ihre alte Arbeit zustande bringt.

1844年にルーゲはパリでマークスと新雑誌『ドイチュ人・フランセ人年誌』Deutsch–Französische Jahrbücherを創刊したが、すぐに二人は決別した。

1962年(昭和37年)5月23日、ニュー・ヨークのアスター劇場(Astor Theatre)、トゥランス・ラクス52番街劇場(Trand-Lux 52nd Theatre)とロス・アンジェレスで、46歳のウィリアム・ギブスン(William Gibson、1914年11月13日~2008年11月25日)原作・脚本、38歳のアーサー・ペン監督、29歳のアン・バンクロフトゥ、14歳のパティ・デューク主演の映画劇『奇跡を起こす人』The Miracle Worker(106分)が公開された。

撮影は1961年(昭和36年)5月30日~7月末におこなわれた。

第2ヴァティカーノ公会議と映画劇『マタイオスによる福音書』

ローマ普遍教会(Chiesa Cattolica Romana / Roman Catholic Church)は、救世主イエズス(Iesus Christus)が人の子であると同時に神の子であり、人でありながら神でもあるという前提を根拠に、聖書にまとめられた、救世主イエスースの教えを信じる救世主教の最高権威をもつ巨大組織だ。

「公会議(コンキリウム・エクメニクム、Concilium Oecumenicum / Ecumenical Council)」とは、ローマ普遍教会において、教義、典礼、教会法などについて審議決定する最高会議のことだ。

1962年(昭和37年)10月11日、ヴァティカーノの聖ペテロ大聖堂(Basilica di San Pietro)で、異教徒であるローマ皇帝コンスタンティヌス1世(Constantinus I、272年頃~337年5月22日)により、西暦325年の「第1ニカイア公会議(Concilium Nicaenum Primum/First Council of Nicaea)」から数えて21回目の「第2ヴァティカーノ公会議(Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum / Second Vatican Ecumenical Council)」が始まった。

この公会議は1965年(昭和40年)12月8日まで続き、参加者は2,908人に及んだ。

ローマ教皇ジョヴァンニ23世は、この公会議で「時流適応(アッジョルナメーント、aggiornamento)」を課題とした。

それは、よくも悪くも、ローマ普遍教会信仰の世俗化(非神聖化)、平等化(非権威化)、個人主義化(非統合化)を促した。

1962年(昭和37年)10月2日、40歳のパゾリーニは、福音書の原理に社会を連れ戻すことを使命とする、アッシージの普遍教会系団体「救世主教徒の国のため(Pro Civitate Christiana)」が彼の映画劇『乞食』Accattone(120分。初公開:1961年11月22日)をめぐる討論に招かれていたため、アッシージにいた。

その日、80歳のジョヴァンニ23世が公会議に先立ち、アッシージの聖フランチェスコ(Francesco d'Assisi、1182年~1226年10月3日)の墓で祈りを捧げるためにアッシージに到着しました。

パゾリーニはベッド脇の聖書を手にとり、冒頭の『マタイオスによる福音書』Evangelium Secundum Mattheum/Vangelo secondo Matteo(『マタイによる福音書』)を読み始めた。

読み終えたとき、階級闘争的な福音書解釈にょる映画『マタイオスによる福音書』Il vangelo secondo Matteoが構想された。

映画劇『マタイオスによる福音書』Il Vangelo secondo Matteoは、第2ヴァティカーノ公会議の時代の産物だった。

この映画劇はジョヴァンニ23世に捧げられた。

「教皇ジョヴァンニ23世の親愛なる、愉快な、親しみ深い思い出に捧げる(Dedicato alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII)」。

1963年(昭和38年)3月発売の『現代詩手帖』(思潮社)4月号「特集:黒田田喜夫のヴィジョン」に、31歳の米川良夫(よねかわ・りょうふ、1931年7月19日~ 2006年4月27日)訳、ピエル・パオロ・パゾリーニ詩集『グラムシの遺骨』Le ceneri di Gramsci(1957年)抄が掲載された。

1963年(昭和38年)6月3日、教皇ジョヴァンニ23世は公会議の終了を待たずに81歳で亡くなった。

1963年(昭和38年)6月21日、65歳のパウルス6世(Paulus PP. VI、1897年9月26日~1978年8月6日)が教皇に就任した。

1963年(昭和38年)6月27日~7月11日、41歳のパゾリーニはイスラエルとアル・オルドン(ヨルダン)に赴いて、『マタイオスによる福音書』Il Vangelo secondo Matteoの行程を、「救世主教徒の国のため(Pro Civitate Christiana)」のアンドゥレア・カッラーロ師(don Andrea Carraro)と32歳のルーチョ・セッティーミオ・カルーゾ学士(dottor Lucio Settimio Caruso、1931年5月30日~2013年11月29日)、アルコ映画(Arco film)の38歳のヴァールテル・カンタトーレ(Walter Cantatore、1924年12月22日~2006年6月20日)、撮影技師アルド・ピネッリ(Aldo Pinelli)と共に訪問した。

この時、撮影されたフィルムは、のちに『マタイオスによる福音書のためのパレスティナ実地検証』Sopralluoghi in Palestina per il vangelo secondo Matteoという55分の記録映画となった。

この旅でパゾリーニは、フィラスティーン(パレスティナ)の風土に、経済的に搾取されている南イターリアに共通する要素を見てとった。

1963年(昭和38年)10月26日、日比谷・スカラ座で、映画劇『奇跡の人』The Miracle Workerの日本語字幕版が公開され、大ヒットした。

これにより、日本でも「奇跡の人(miracle worker)」がサリヴァンのことだと正しく理解せず、ヘレン・ケラーのことだと誤解する無学な大衆が急増した。

1964年(昭和39年)4月~7月、映画劇『マタイオスによる福音書』Il Vangelo secondo Matteoは、ローマのインチル・デ・パオリス(Incir De Paolis)撮影所、 オールテ(Orte)、 モンテカーヴォ(Montecavo)、 ティーヴォリ(Tivoli)、 カナーレ・モンテラーノ(Canale Monterano)、ポテンツァ(Potenza)、 イェルシャライムになぞらえられたマテーラ(Matera)、ベース・レヘムになぞらえられたバリーレ(Barile)、バーリ(Bari)、ジョイア・デル・コッレ(Gioia del Colle)、マッサーフラ(Massafra)、カタンザーロ(Catanzaro)、クロトーネ(Crotone)、ヴァーレ・デッレトナ(Valle dell'Etna)で撮影された。

主人公の救世主イエスースを演じたのはエスパニョール人の精神分析医の父とイェフディ人系イタリアーナ人の実業家の母をもつ19歳の進歩的大学生エンリケ・イラソキ(Enrique Irazoqui、1944年7月5日~ 2020年9月16日)だった。

1964年(昭和39年)2月、反フランコ、反結束主義のバルサローナの大学連合組合の非合法活動家としてローマとフィレンツェを訪れた彼は、バルサローナ大学の経済学部の学生で、無神論者のマークス主義者だった。

イラソキの使命は、反結束主義を支援する進歩的知識人をエスパニアに呼び、地下講演をしてもらうことだった。

イラソキはイタリアーノ社会党(Partito Socialista Italiano、PSI)の73歳の政治家ピエートゥロ・ネンニ(Pietro Nenni、1891年2月9日~1980年1月1日)、普遍教会信徒の60歳の政治家ジョールジョ・ラ・ピーラ(Giorgio La Pira、1904年1月9日~1977年11月5日)、 50歳の作家ヴァスコ・プラトリーニ(Vasco Pratolini、1913年10月19日~1991年1月12日)、 イェフディ人系の47歳の作家ジョールジョ・バッサーニ(Giorgio Bassani、1916年3月4日~2000年4月13日)、イェフディ人の母をもつ51歳の作家エールサ・モランテ(Elsa Morante、1912年8月18日~1985年11月25日)と知り合った。

イターリア滞在最後の日、イラソキは、同行した作家ジョールジョ・マナコルダ(Giorgio Manacorda、1941年~)を介して、ローマ新都心エウルの41歳のパゾリーニ宅を訪ね、パゾリーニと彼の72歳の母親スサンナ・パゾリーニ(Susanna Pasolini、1891年3月10日~1981年2月1日)と会見した。

イラソキは詩人パゾリーニのことは知っていたが、彼が映画監督でもあるとは知らなかったという。

パゾリーニは地下講演を引き受ける交換条件として、イラソキに映画劇『マタイオスによる福音書』Il Vangelo secondo Matteoで救世主イエズスを演じてほしいともちかけた。

パゾリーニの意図は、支配階級に奪われた救世主イエスースを民衆に返すこと、つまり民衆の解放者としての救世主イエスースを描くだったが、エスパニョール人のイラソキにとって普遍教会はフランスィスコ・フランコ・バーモンデ(Francisco Franco Bahamonde、1892年12月4日~1975年11月20日)独裁と結びつく権力でしかなかった。

しかし、イラソキは結局、周囲の人びとの説得もあり、パゾリーニの言によれば、イタリアーノ共産党(Partito Comunista Italiano, PCI)の創設に関わったマークス主義の思想家アントーニオ・グラムシ(Antonio Gramsci、1891年1月23日~1937年4月27日)的解釈の救世主イエスースを演じた。

福音書に基づく、救世主イエスースのイタリアーノ語の台詞は、エンリーコ・マリーア・サレールノ(Enrico Maria Salerno、1926年9月18日~1994年2月28日)が吹き替えている。

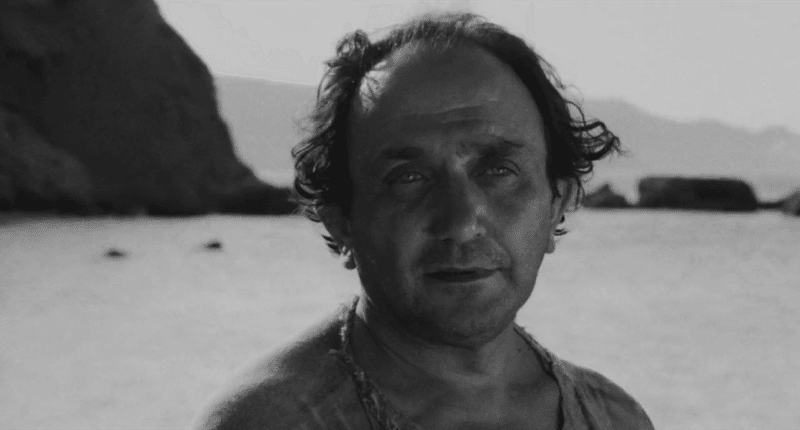

『マタイオスによる福音書』のベタニアの場面

映画劇『マタイオスによる福音書』Il Vangelo secondo Matteoで、最後の晩餐を直前にひかえたある日、救世主イエスースの髪に高価な香油を塗るベタニアのマリア(Maria di Betania)役を、イェフディ人系の47歳の作家ナターリア・ギンツブルグ(Natalia Ginzburg、1916年7月14日~1991年10月7日)が演じている。彼女の台詞はなく、微笑む顔とまなざしだけで感情を表現した。

この挿話に限らず、この映画は、あらかじめ典拠となった『マッテーオによる福音書』もしくはいくつかの福音書の挿話を知っている者が視聴することを前提として構成されているので、福音書についての知識が乏しい者にはわかりにくい描写も多いだろう。

ベタニアのらい病者スィモン(Simone)の家から香油の壺をもったベタニアのマリアが出てくると中庭の細長い食卓で10人の弟子と共に席に着く救世主イエスースに近づく。

12使徒のうち3人がいる。救世主イエスースの右隣にゼベデオのヤコボス(Giacomo di Zebedeo)、その隣にタッデオス(Taddeo)がいる。

食卓の救世主イエスースの反対側に座る5人の一番奥の5人目にイスカリオテのユーダス(Giuda)がいる。

ユーダス以外の4人が画面外の彼女を驚きのまなざしで見つめるが、ユーダスはひとりうつむいている。

マリアの顔が微笑む。

並んで座るユーダス以外の3人は画面外のマリアの顔を見つめるが、一番奥のユーダスはまだうつむいている。撮影機はユーダスにズームイン。

ユーダスの正面の顔。ユーダスは思いつめた表情で顔を上げる。

背後を振り向く救世主イエスースの顔が画面外の背後のマリアの顔を見上げる。

マリアは救世主イエスースの髪に香油を塗る。救世主イエスースの周りの8人も画面内に見えるが、全員、マリアの行動を見守っている。

画面下の救世主イエスースの頭を見下ろしながら、微笑むマリアの顔。

画面外の彼女を見つめるユーダスの左隣の男の顔。

画面外の彼女を見つめるヤコボスの向いに座る男の顔。

再び、マリアと救世主イエスースと8人の弟子が収まる構図。撮影機がユーダスの方向に向きを変え、食卓の端のユーダスを捉えるが、彼も今は画面外のマリアを見つめている。

画面外のマリアを不安げに見つめるユーダスの顔。

マリアの方を向いていた救世主イエスースの顔が正面を向く。

画面外のマリアを見つめていたユーダスが再び下を向き、視線をそらす。

救世主イエスースの両脇に並んで座る5人は、全員、画面外のマリアと中心の救世主イエスースの方を見ている。

微笑みながら画面下の救世主イエスースの髪に香油を塗り続けるマリア。

苦々しそうな表情のユーダス。画面外のマリアを、なぜ法外に高価な香油を売り、それで得た大金を貧しい者に施さないのかと非難する。

マリアは画面外のユーダスを見つめながら、驚いてあとずさりする。

ユーダスの横に並んで座る4人が画面手前のユーダスを見つめる。

焦燥したようなユーダスの表情。

マリアをかばい、画面外のユーダスを非難する救世主イエスースの顔。

怯えたような表情のユーダス。

画面外のユーダスに毅然と語りかける救世主イエスースの顔。

うなだれるユーダス。

画面外のユーダスに毅然と語りかける救世主イエスースの顔。

微笑むマリアの顔。

ユーダスは不満げに立ち上がる。

微笑んでいたマリアの顔が画面外のユーダスを見てこわばる。

ユーダスは不満げな顔で画面外のマリアを見たのち、背を向けて立ち去る。

『映画評論』1966年(昭和41年)10月号掲載のシナリオ『奇跡の丘』より引用する(141頁)。

〇ベタニヤのシモンの家

キリストを中央に使徒たち食卓についている。ひとりの女、香油の壺を持ってキリストのろ[ママ]ばに来て、キリストの頭に香油を塗る。

ユダ(それを見ていて女に―)「無駄をするな。香油を高く売れば貧しい人々に施こしが出来る」

キリスト「なぜこの女を責めるのだ。この女は私によい事をしてくれた。貧しい人たちはいつもお前たちといることが出来るが、私はいつも一緒にいるわけではない。私の体に香油を塗ってくれたのは私の葬いの用意のためだ。この福音が伝えられる所は世界のどこでも、この女のした事が記念として語られるであろう」

ユダ、憤然と食卓から立ちあがり、一人出て行く。

ユダ、坂を一気に駈けおり、それから急ぎ足で歩いていく。

2022年(令和4年)11月30日発行、69歳の四方田犬彦(1953年2月20日~)著『パゾリーニ』(作品社、本体12,000円)、第9章「磔刑の変奏」より引用する(408頁)。

原典を読むかぎり、香油を髪に塗った女の挿話においてイエスが叱責するのは使徒たち全員であって、特別に誰が名指されているわけではない。パゾリーニはそれをユダであると定め、彼が悲嘆のあまりに宴席を離れ、人知れぬ荒野へと向かうところまでを描いている。これはその後に起きる彼の背信の動機として、充分な説得力を持った演出である。やがてユダはパリサイ人に買収されるのだが、原典ではきわめて簡単な記述ですまされているその後の経緯を、パゾリーニは丹念に描写している。

救世主イエズスに最も愛された使徒ヨアンネス(Giovanni)役の美少年ジャーコモ・モランテ(Giacomo Morante)は、夫の作家アルベールト・モラーヴィア(Alberto Moravia、1907年11月28日~1990年9月26日)を通じてパゾリーニと親しかったエールサ・モランテの甥で、撮影時に15歳の無神論者、マークス主義者だった。

十二使徒のひとりであるピリポス(Filippo)役は、モランテと親しかった22歳のジョールジョ・アガンベン(Giorgio Agamben、1942年4月22日~)が演じている。

アンドゥレアス(Andrea)役は詩人のアルフォンソ・ガーット(Alfonso Gatto、1909年7月17日~1976年3月8日)が演じている。

熱心者のスィモン(Simone)役は、のちに『パゾリーニの生涯』Vita di Passolini(Rizzoli, 1978)を執筆することになる作家のエンツォ・スィチリアーノ(Enzo Siciliano、1934年5月27日~2006年6月9日)が演じている。

その他の配役の多くは下層階級の人びとから選ばれた。これらの配役から、パゾリーニが初期イエスース信奉者集団の一部を、貧困や犯罪行為とは無縁の比較的裕福な進歩的知識人と大学生の少数党派とその対極の下層民の自発的な結社になぞらえていたことがうかがえる。

1964年(昭和39年)8月29日~9月30日、東京・有楽町の東宝直営の芸術座で、東宝現代劇、ウィリアム・ギブソン作、44歳の小津次郎(1920年3月22日~1988年8月30日)訳、56歳の菊田一夫(1908年3月1日~1973年4月4日)制作、39歳の松山善三(1925年4月3日~2016年8月27日)演出『奇跡の人』三幕の公演がおこなわれた。

アニー・サリバンを32歳の有馬稲子(ありま・いねこ、1932年4月3日~)、ヘレン・ケラーを14歳の湯浅恵子が演じた。

1964年(昭和39年)9月4日、第25回ヴェネーツィア多民界映画祭で、37歳のアルフレード・ビーニ制作の映画劇『マタイオスによる福音書』Il Vangelo secondo Matteoが上映された。

最優秀作品に贈られる「金の獅子(Leone d'Oro)」を受賞したのは、51歳のミケランジェロ・アントニオーニ(Michelangelo Antonioni、1912年9月29日~2007年7月30日)監督、32歳のモニカ・ヴィッティ(Monica Vitti、1931年11月3日~2022年2月2日)主演の映画劇『赤い砂漠』Deserto rossoだった。

映画劇『マタイオスによる福音書』は、ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare、1564年4月~1616年5月3日)のバリス・パステルナーク(1890年2月10日~1960年5月30日)によるルースキ語訳に基づく、評議会同盟の映画劇『ハムレットゥ』Гамлет(140分)と共に、審査員特別賞「銀の獅子(Leone d'Argento)」を受賞した。

映画劇『マタイオスによる福音書』は、多民界普遍教会映画事務局賞(Premio OCIC)ほかも受賞した。

1964年(昭和39年)10月5日、映画劇『マタイオスによる福音書』Il Vangelo secondo Matteoは、当初、37歳の制作者アルフレード・ビーニが、公会議に参加している枢機卿たち向けの上映会場に予定していたコンチリアツィオーネ通り公会堂(Auditorium di via della Conciliazione)が、当日、工事中で閉鎖されていたため、急遽、映画館アリストン(Ariston)で上映され、無数のタクシーに分乗し、来館した枢機卿たちは教皇への献辞が映し出されると拍手を送った。

1965年(昭和40年)1月10日、「少年少女世界のノンフィクション」10、54歳の白木茂(1910年2月19日~1977年8月5日)訳、68歳の坂西志保(1896年12月6日~1976年1月14日)解説、ポーター著『奇跡の人ヘレン=ケラー』、サンドバーグ著『若き日のリンカーン』(偕成社、360円)が刊行された。

さし絵は50歳の武部本一郎(たけべ・もといちろう、1914年4月24日~1980年7月17日)だ。

おそらく、出典を隠すため、原著者はヴァージニア・ポーター(Virginia Porter)とあるが、1959年(昭和34年)発行のヘレン・エルマイラ・ウェイトゥ(Helen Elmira Waite、1903年~1967年)著『勇敢な仲間同士: ヘレン・ケラーとアン・サリヴァン・メイスィ』Valiant Companions: Helen Keller and Anne Sullivan Macy(Macrae Smith)、1926年(大正15年/昭和元年)発行のカール・サンドゥバーグ(Carl Sandburg、1878年1月6日~1967年7月22日)著『エイブ・リンケンが大人になる』Abe Lincoln Grows Up(Harcourt Brace and Co.)を下敷きにしている。

この典拠の怪しい本により、「奇跡の人(miracle worker)」はサリヴァンの異名ではなくヘレン・ケラーの異名だという誤解が日本の本好きの少年少女に一層広まったおそれがある。

1965年(昭和40年)7月15日、33歳の川西進(1931年10月24日~)訳『奇跡へのあゆみ:ヘレン・ケラー自伝』(富士書店、380円)が刊行された。

1965年(昭和40年)10月30日~11月28日、国立近代美術館講堂で、招待者毎回200名の映画特集上映「イタリア映画戦後の歩み」が開催された。

25日、26日、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の映画劇『乞食』Accattoneが無字幕で上映された。

1965年(昭和40年)12月8日、第2ヴァティカーノ公会議が終わった。

1966年(昭和41年)5月24日、「角川文庫」、ヘレン・ケラー著、岩崎武夫訳『わたしの生涯』(角川書店、200円)が刊行された。

1966年(昭和41年)8月5日、ピエロ・パオロ・パゾリーニ原作、35歳の米川良夫訳『生命ある若者』(冬樹社、380円)が刊行された。

装幀は赤坂三好(あかさか・みよし、1937年~2006年12月)だ。

1966年(昭和41年)9月22日、東宝直営の東京・有楽町のニュー東宝で 映画劇『奇跡の丘』Il Vangelo secondo Matteoの日本語字幕版が公開された。

パゾリーニ監督作の映画劇が日本で商業公開されるのは、これが初めてだった。

『奇跡の丘』の日本語題名は、映画劇『奇跡を起こす者』The Miracle Workerの邦題『奇跡の人』のもじりだろう。

「丘」は、映画劇『ゴルゴダの丘』Golgothaのもじりかもしれない。

1966年(昭和41年)10月1日発行の『映画評論』(映画出版社)10月号(200円)に、58歳の植草甚一(うえくさ・じんいち、1908年8月8日~1979年12月2日)「パゾリーニが描く〝顔〟について」、『映画批評(Film Critica)』156-157合併号(1965年4月・5月合併号))に掲載された、43歳のパゾリーニとの会見の談話から『奇跡の丘』Il Vangelo secondo Matteoに関する部分を抜粋した、24歳のルイジ・ファッチーニ(Luigi Faccini、1939年11月18日~)、25歳のマウチッツィオ・ポンツィ(Maurizio Ponzi、1939年5月8日~)、吉村信次郎訳「パゾリーニへの質問」、シナリオ、ピエル・パオロ・パゾリーニ「奇跡の丘」が掲載された。

1966年(昭和41年)10月8日、松竹セントラル、新宿ミラノ、渋谷パンテオンで、70ミリで、映画劇『天地創造』The Bible: in the Beginning...(174分。初公開:1966年9月28日)の日本語字幕版が公開された。

1967年6月5日~10日、地中海東部のアル・アラビーヤ連合共和国、アル・アラビーヤ・スーリーヤ共和国、アル・オルドン・ハーシム家王国をはじめとするアラブ人諸国とイスラエル国の戦争が起こり、イスラエルが各国の空軍基地を奇襲攻撃し、電撃的な勝利を収めた。

イスラエル国防軍はアル・アラビーヤ連合共和国領だったガッザ地区、スィーナー半島、アル・アラビーヤ・スーリーヤ共和国領だった肥沃なアル・ジューラン(ゴラン)高原の大半、アル・オルドン領だったアル・オルドン川西岸地区を占領し、実効支配を始めた。

これにより、世界同時武装革命支持者は、イスラエルによる支配からのファレスティーン民界の武装闘争に注目し始めた。

1967年(昭和42年)11月末、イターリアのバーリ(Bari)で、6月の「六日間戦争」を機に書かれた、50歳のフランコ・フォルティーニの政治的エセー『スィーナーの犬たち』 I cani del Sinai(De Donato editore)が刊行された。

1968年(昭和43年)6月1日、ヘレン・ケラーが87歳で亡くなった。

1969年(昭和44年)11月、「映画1(Cinema One)」叢書、第11巻、30歳のオズワルドゥ・スタック(Oswald Stack)(ジョン・ハリデイ、Jon Halliday、1939年6月28日~)編『パゾリーニについてのパゾリーニ』Pasolini on Pasolini(Thames and Hudson / BFI)が刊行された。

同書に収録された、1968年(昭和43年)の春に2週間かけておこなわれた会見での談話で、46歳の詩人、作家、映画作家のピエル・パオロ・パゾリーニは、ベネデット・クローチェ(Benedetto Croce、1866年2月25日~1952年11月20日)の1942年(昭和17年)の小論「なぜ私たちは自分たちを「救世主教徒」と呼ばずにはいられないのか(Perché non possiamo non dirci "cristiani")」をもじってこう述べている。

イターリアでは誰もがマークス主義者です。イターリアでは誰もが普遍教会信徒なのと同じです。

Everybody in Italy is a marxist, just as everybody in Italy is a Catholic.

1970年(昭和45年)11月28日、「海外秀作シリーズ」、パゾリーニ著、39歳の米川良夫訳『生命ある若者』(講談社、620円)が刊行された。

訳文を全面的に改めた。

装幀は41歳の栃折久美子(とちおり・くみこ、1928年12月7日~2021年6月25日)だ。

1971年(昭和46年)2月15日、「現代イタリアの文学」(全12巻、別巻1、既刊9巻)第9巻、ピエル・パオロ・パゾリーニ著、米川良夫訳『あることの夢 アカットーネ 他2篇』(早川書房、1,000円)が刊行された。

『あることの夢』Il sogno di una cosa、『狂った夜』 La notte brava (1959年の映画劇の脚本)、『アッカトーネ』Accattone(1961年の映画劇の脚本)、『イタ公・ねず公』Rital e raton(1965年の著作集『青い眼のアリ』Alì dagli occhi azzurriに収録)を収めた。

1971年(昭和46年)9月、ミラーノで、63歳のアルベールト・モラーヴィア著の小説『わたしとあいつ』Io e lui(Bompiani)が刊行された。

1972年(昭和47年)4月30日、「晶文選書」34、ジョン・ハリデイ著、36歳の波多野哲朗(はたの ・てつろう、1936年3月15日~2020年10月2日)、手島修三、32歳の山根貞男(1939年10月15日~2023年2月20日)訳『パゾリーニとの対話』(晶文社、950円)が刊行された。

表紙帯に「神話的世界と革命のはざまに生きる、パゾリーニはイタリアの三島由紀夫か」「ニューレフトの理論家による異色のインタビュー」とある。

〔目次〕

日本版のための序文

序文

1 背景

2 『アッカットーネ』

3 『マンマ・ローマ』

4 『ラ・リコッタ』

5 『愛の研究』と『怒り』

6 『パレスチナ探訪』と『奇跡の丘』

7 『大きな鳥と小さな鳥』

8 『月から見た地球』と『雲とはどういうものか』

9 『アポロンの地獄』と『愛と怒り』

10 文体、企画及び演劇

11 映画と理論

附録『テオレマ』

フィルモグラフィ

著作目録

訳者あとがき

波多野訳「日本語版のための序文」より引用する(7~9頁)。

パゾリーニなる人物は、映画の発明以前、すでに産業革命とともにヨーロッパ北部からほとんど姿を消してしまったロマン主義者に属している。彼はアングロサクソン社会のなかで、〈『マタイによる福音書』(『奇跡の丘』)〉を作ったマルクス主義者〉として突出したのだった。彼は、基本的には前工業社会の詩人であるが、それがたまたまマルクス主義と映画の時代に生まれあわせたというわけである。さらに彼がイタリア人であったことから、言語と宗教に関する特殊な課題を荷なうことになったのである。(このことは、本文の中で彼が言及している)

このインタヴューの中で、パゾリーニはみずからのことを、いろんなところから問題やテーマや目標そして文体までも拾い集めてくる〈模倣者〉であると規定している。この自己規定は、文体と内容の兩方の水準において、自己とその作品を位置づけようとするときに、都合のよい出発点なのである。

なぜなら、彼は幾度も文体と内容を変えてきているからである。文体の面でネオリアリズム以後のリアリズム(『アッカットーネ』)からシュルレアリスム(『月から見た地球』[Terra vista dalla Luna(31分)。オムニバス映画『魔女』Le Streghe(121分。初公開:1967年2月22日。1967年11月25日、スカラ座で『華やかな魔女たち』の邦題で公開)の一篇])へと変化してきたし、内容の面でも(売春からキリスト教へと)変わってきている。

ただ、この〈模倣〉の側面はさておき、作品を構成する要素(パスコーリ[Giovanni Pascoli、1855年12月31日~1912年4月6日]、グラムシ、ロッセリーニ[Roberto Rossellini、1906年5月8日~ 1977年6月4日]の多彩さと無関連性のために、彼の作品は外国の批評家たちにとって、なかなか理解しがたいものとなっているというわけであるから、イタリア文化遺産の矛盾する要素を考察するために、しばし立ち止ることもあながち無益ではないだろう。イタリア文化遺産の矛盾した要素は、三島由紀夫[1925年1月14日~1970年11月25日]のような人物に体現されている日本文化の矛盾に対応するものであり、三島はいろんな面でパゾリーニに似ている。

純粋にイデオロギー的な水準に立つとき、イタリア文化における二つの主要な要素は、カトリシズムとマルクス主義である。「すべてのイタリア人はマルクス主義者である」というパゾリーニの言葉は、イタリアのもっとも有名な(そしてきわめて観念的な)哲学者ベネデット・クローチェの観察、「すべてのイタリア人はカトリックである」に対応してなされた発言である。文化全体の場合と同様、パゾリーニもまだこの二つの要素の総合をなしえてはいない。もちろん、その総合はどのみち不可能なことだろう。映画に即してより厳密にいうならば、イタリアにおける戦後の主要な運動は、いわゆるネオリアリズムであるが、この言葉は、有能なマルクス主義批評家ウンベルト・バルバロ[Umberuto Barbaro、1902年1月3日~1959年3月19日]が、ファシズム時代にはじめて名付けたもので、すでにこの言葉自体が未解決の矛盾を体現しているのである。このことは、〈ネオリアリズム〉と呼ばれる映画自体にも、実際読みとることができる。たとえばロッセリーニの場合、顕著な二つの特徴は、リアリズムとセンチメンタリズムであって、このことはアンナ・マニャーニ[Anna Magnani、1908年3月7日~1973年9月26日]の登場するロッセリーニの映画(『無防備都市』[Roma città aperta(100分)。初公開:1945年9月27日、1950年11月17日に松竹直営の丸の内・ピカデリーで公開])と、パゾリーニの映画(『マンマ・ローマ』[Mamma Roma(106分。初公開:1962年九月22日])を比較すればわかるだろう。パゾリーニの映画も、一九六五年ごろ(『大きな鳥と小さな鳥』[Uccellacci e uccellini(88分。初公開:1966年5月4日])までは、なんらかの形でこれらの矛盾する特徴を再生産していた。そして、彼が興味ある監督として注目されえたのは、解決ではなく矛盾を表現することにおいてすぐれていたからである。

1972年(昭和47年)8月24日、アルベルト・モラヴィア著、44歳の大久保昭男(おおくぼ・てるお、1927年9月1日~2024年3月12日)訳『わたしとあいつ』(講談社、860円)が刊行された。

1972年(昭和47年)11月11日、ニュー東宝シネマ1で、映画劇『奇跡の人』The Miracle Workerの日本語字幕版が公開された。

1973年(昭和48年)4月、サリバン著、槇恭子(まき・きょうこ)訳『ヘレン・ケラーはどう教育されたか:サリバン先生の記録』(明治図書出版、750円)が刊行された。

1973年(昭和48年)10月、「現代教養文庫」、サリバン著、ジョン・A・メーシイ編、万成滋(まんなり・しげる、1913年~?)訳『愛とまごころの指 : サリバン女史の手紙』(社会思想社、200円)が刊行された。

ここから先は

¥ 280

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?