人材の型を知ろう

1.人材の型とは

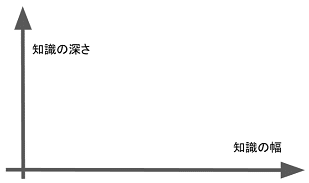

企業で働く人材を、横軸:知識の幅(幅広い領域への理解)、縦軸:知識の深さ(専門性)で表し、分類するキーワードです。

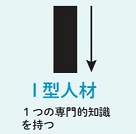

会社に就職したら、まずは、ある特定領域の専門性だけを持つ、「I型」の人材を目指すことになります。いわゆるスペシャリストです。

スペシャリストとは、ある一つの分野に特化して秀でている人材です。研究者や開発者、職人などように、ある技術に秀でていれば市場価値も高い人材になります。

さらに、その専門性を活用して、知識の幅を広げていき「T型」の人材を目指します。いわゆるゼネラリストです。

ゼネラリストは、さまざまな分野に浅く広く精通しており、総合職や管理職に多いと言われています。

「T型」人材になれば、組織を超えて認められた状態になります。

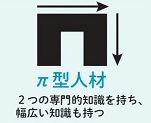

さらに、知識の幅が広がった後、もう一つ専門性をもつことで「π(パイ)型」の人材になります。

専門性を2つ持つことから「ダブルメジャー」と呼ばれます。

「π(パイ)型」人材まで行けば、価値ある人材です。

2.様々な人材の型

これまでは、π(パイ)型人材になることがゴールと考えられていましたが、現代では様々な「人材の型」が生まれています。

1.H型

専門スキルと広い知識を基盤として、ほかのT型人材とのつながりを仕事に活用できる人材のことです。イノベーションを起こすことが期待されるため「イノベーション人材」とも呼ばれます。

デザイン・エンジニアリング、ビジネスなど現代の企業に必要な領域を越境して人材をつなげる役割を果たすことから「越境人材」とも呼ばれます。

2.△(トライアングル)型

3つの専門分野を持つT型人材のことで、トリプルメジャーとも呼ばれます。△型人材になれば、幅広い知識を持つ必要はなく、市場から求められます。

3.J型

専門性が高まることでほかの一流の専門家とのつながりを獲得するまでにいたったT型人材のことです。専門家同士のつながりで情報交換をしたり、小さなプロジェクトを回すことで自身の専門軸を下から作っていくことができます。

新しい人材の型が生まれるということは、企業内でも新しい人材の必要性、新しい働き方が存在するということです。

3.未来の仕事

米デューク大学の研究者であるキャシー・デビッドソン氏が、2011年8月のニューヨークタイムズ紙インタビューで語り、話題になった言葉ですが、

「2011年度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの65%は、大学卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」

2011年に小学校に入学して、大学を卒業する16年後(2027年)には、65%の人まだ無い職業、働き方をしているということで話題になりました。今では本当にそのようになるのではないかと感じます。

大切なのは「自ら課題を発見し、他者と協働してその解決を図り、新しい知・価値を創造する力」をつけていくことです。

まずは、人材の型を意識し、ポジションを作ることが重要ですが、その後は、様々な型を目指し、自分自身をアップデートしていきましょう!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?