~運動家_ヤスタの運動簿vol.7~

1975年から2005年までのあいだに全世界での2型糖尿病の発生率は7倍以上になり、先進国だけでなく発展途上国においても急激に上がりつづけている

かつてはほとんど存在していなかったが、急速に世界に広まっている糖尿病。

高血圧(血圧の嘘)、コレステロール(脂肪悪玉説)と生活習慣病に関する内容が続きましたが、本稿では全糖尿病のうち95%以上といわれるⅡ型糖尿病を取り上げます。

糖尿病とは…

血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が多くなりすぎたまま下がらない病気

〔糖尿病の怖いところ〕

・自覚症状がない

・合併症(網膜症・腎症・神経障害)

詳細はこちら↓

糖尿病-e-ヘルスネット-厚生労働省

ものを食べたときの血糖濃度(血糖値)の状態を見ていきましょう。

血糖濃度調節の流れ

【血糖濃度の調節】

— 運動家_ヤスタ (@yasupinpinpin) December 3, 2022

食後グルコース⤴️

↓

血液が通過(視床下部)

↓

信号(副交感神経)

↓

ランゲルハンス島B細胞

↓

分泌(インスリン)

↓

細胞(グルコース取り込み&消費)、肝臓(グリコーゲン生成)

↓

血糖濃度⤵️#ランゲルハンス島B細胞は指令がなくとも直接感知分泌する#宇宙一わかりやすい高校生物

~脳(視床下部)から信号(副交感神経)を発して、ホルモン(インスリン)を分泌して各器官へ糖(グルコース)が取り込まれたら、血液中のブドウ糖濃度が下がる~

では、なぜブドウ糖濃度が多く下がらないのか?

前提として、

『インスリンは細胞膜を容易に通過できない』

といのがあります。

インスリンは非ステロイドホルモン

ホルモンは構造上の違いから、ステロイドホルモンと非ステロイドホルモンとに大別することができる。ステロイドホルモンは脂質であるコレステロールからつくられており、そのためにそれらは脂溶性である。脂溶性であるがために、脂質からできている細胞膜を通過することができる。一方、非ステロイドホルモンは脂溶性ではなく(水溶性)細胞膜を容易に通過することはできない。

【水溶性と脂溶性】#水溶性ホルモン:水に溶けやすい#脂溶性ホルモン:脂質に溶けやすい

— 運動家_ヤスタ (@yasupinpinpin) November 29, 2022

細胞膜を透過…

水溶性:できない(細胞膜上に存在する受容体に結合)

脂溶性:できる(細胞内に入り細胞質や核の中にある受容体受容体に結合)

※細胞膜は脂質とタンパク質からなるため#宇宙一わかりやすい高校生物

糖輸送担体

ブドウ糖を各細胞に取り込むためには、糖輸送担体(glucose transporter:グルコーストランスポーター)と呼ばれる乗り物に運んでもらわなければならない。

~GLUT4は主に脂肪細胞、骨格筋、心筋に認められ、インスリンがないとき細胞内に沈んでいるが、インスリンにより細胞膜上へと浮上してグルコースを取り込む~

その、

『乗り物(糖輸送担体)に仕事をしてもらうには、細胞膜上に移動してもらわなければならない』

移動してもらうには、鍵が鍵穴に差し込まれなければならない…。

ホルモンと受容体の関係は、鍵(ホルモン)と鍵穴(受容体)に例えられる

『ホルモン(鍵)は受容体(鍵穴)と結合してはじめて機能(細胞内部への指令)する』

参照記事↓

ホルモンと受容体-細胞間チャット

糖取り込みの条件を要約すると…

・インスリンは細胞膜を容易に通過できないため、乗り物(糖輸送担体)に、細胞膜上へ移動してもらう必要がある。

・乗り物に移動してもらうにはホルモン(鍵)が受容体(鍵穴)と結合する必要がある。

〔糖取り込みまとめ〕

インスリンがインスリン受容体に結合

↓

糖輸送担体が細胞内部から細胞膜(表面)へ移動

↓

糖の取り込み

↓

血糖濃度低下

上記が正常に機能している状態

インスリン抵抗性

インスリン抵抗性とは…組織におけるインスリン感受性が低下し、インスリン作用が十分に発揮できない状態

インスリン感受性の低下とは、インスリン結合が起きないために細胞内部にシグナルを送れない状態

即ち、糖輸送担体が細胞膜表面へ移動してくれない=糖が取り込まれない

「鍵が合わないために扉が開かず、それにより糖が血管の中で溢れている状態!?」

インスリン抵抗性の要因として、

遺伝、肥満、運動不足などが挙げられておりますが、生化学的観点から説明すると…

・肥満になるから怠惰(運動不足)になる(エネルギー保存の法則)

・運動不足になるから肥満(内臓脂肪型)を助長する

卵が先か鶏が先か?のようですが…。

肥満では…

・過剰な血中遊離脂肪酸でインスリン抵抗性をもたらす

・慢性炎症状態になる

・過栄養状態で小胞体ストレスにさらされ、炎症やインスリン抵抗性を呈する

・酸化ストレスにさらされる

インスリン抵抗性の機序

#インスリン抵抗性

— 運動家_ヤスタ (@yasupinpinpin) October 14, 2023

摂食

↓

血糖値⤴️

↓

感知(膵β細胞)

↓

分泌(インスリン)

↓

標的臓器

↓

結合(インスリン受容体(細胞表面)に)

↓#リン酸化(受容体自体の #チロシン残基)

↓

https://t.co/yVagGCXBk7

元記事はこちら↓

脂肪組織機能異常とインスリン抵抗性

〔血糖値を上げるもの・こと〕

・糖質の過剰摂取

・ストレス(コルチゾールほか)

・飢餓(空腹)など

空腹時血糖値よりもHbA1c

日本糖尿病学会による糖尿病診断の指針

空腹時血糖値…126mg/dl以上

HbA1c…6.5%以上

ですが…

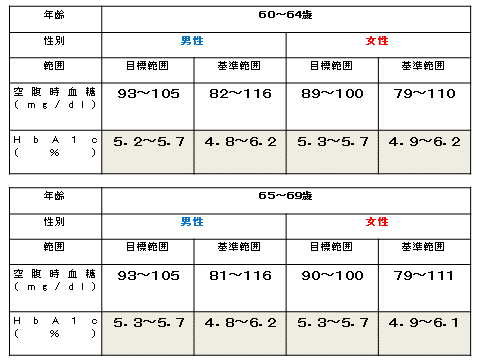

今回も、大櫛陽一氏による(70万人調査でわかった)年齢別、男女別の、

新基準値をご参考までに。

基準範囲…この範囲で特に他に異常がなければ、医師の治療を受ける必要はない

目標範囲…基準範囲であれば問題はないものの、できれば生活習慣を改善することによって、この範囲を目指すことが勧められる

投薬よりも食生活と運動習慣

三〇〇〇人以上を対象にした大規模研究で、最も代表的な抗糖尿病薬の一つであるメトホルミンの効力を生活改善の効果と比較してみたところ、食生活と運動習慣を変えるほうが、二倍近くも効果があり、しかもその効果が長く続くと判明した

2型糖尿病を患っている過体重の中年オーストラリアン・アボリジニ一〇名が、かつての狩猟採集型の生活様式に戻るよう求められた。七週間後、食事と運動の組み合わせで、病気はほぼ完全に回復していた。

それでは、どういったものを摂ればよいか?

〔食事療法〕

参照記事

~総エネルギー摂取量を制限せずに、炭水化物のみを極端に制限することによって減量を図ることは、その効果のみならず、長期的な食事療法としての遵守性や安全性など重要な点についてこれを担保するエビデンスが不足しており、現時点では勧められない~

上記は日本糖尿病学会のHP掲載の糖尿病ガイドライン内の食事療法の項の一文です。

http://www.fa.kyorin.co.jp/jds/uploads/gl/GL2019-03.pdf

カロリーを制限してはならない

〔摂取エネルギー量〕

摂取カロリーを制限するということは相対的にタンパク質やビタミン、ミネラルの摂取比率が減ってしまうため、カロリーを下げないことをお奨めします。

なにを摂らないか?

これまで同様、優先順位は「なにを摂るか?」よりも「なにを摂らないか?」であります。

デンプンはブドウ糖だけでできていて、あまり甘くなく、体内のあらゆる細胞でエネルギー源として使われる。糖分(シュガー)にはいろいろな種類があるが(ブドウ糖、ガラクトース、麦芽糖(マルトース)、乳糖(ラクトース)など)、私がここで「糖分」と言うときには、「甘い」糖、つまり果糖分子を含んでいるショ糖〔砂糖の主成分〕と異性化糖を指す。果糖は非常に甘く、例外なく脂質に代謝される。

異性化糖とは…主にトウモロコシから作られる高フルクトース・コーンシロップのことで、含まれる果糖が、

50%未満…ブドウ糖果糖液糖

50%以上90%未満…果糖ブドウ糖液糖

90%以上…高果糖液糖

・砂糖

・異性化糖

・人工甘味料

・トランス脂肪酸

最も避けるべきは…果糖

グリコーゲンとして蓄えられる量は、肝臓で約100g、筋肉で約250gと限界がある。そのため、過剰に摂取した糖質がグリコーゲンとして貯蔵されなかった場合には、脂肪組織においてトリグリセリド(中性脂肪)に変換されて貯蔵される。

タンパク質と脂肪による摂取カロリーの比率が多い食事をとっている人は、摂取カロリーのほとんどを澱粉の多い食品でまかなっている人に比べ、長いあいだ空腹になりにくく、したがって相対的に食べる量が少ない。食物繊維を多く含んだ加工度の低い食品も、長いあいだ胃にとどまって、食欲抑制ホルモンを放出させるため、やはり空腹を感じさせにくい。

〔糖質〕

目的:血糖値を安定させるため

食事摂取基準による糖質(炭水化物)摂取の目安量は…50~65%(総摂取エネルギー比)とありますが…活動量の少ない、若しくは糖取り込み能低下している方の場合は30~40%推奨(不足分はタンパク質&脂質で)

摂りすぎると…AGE(終末糖化産物)を生成、酸化(老化)の元となる

目安:食後に眠気が起きない量(血糖値の乱高下が起きない程度)を探す

〔タンパク質〕

インスリン(ペプチドホルモン)も糖輸送担体もタンパク質であるため、良質の高タンパク食材を推奨

〔脂質〕

EPA:炎症抑制として

DHA:抗酸化作用として(炎症抑制としても)

〔食物繊維〕

2型糖尿病の患者が高食物繊維食をとると、血糖値が3分の1低くなるため、体内の総インスリン負荷も下がる

食事で摂ると…

食物と腸壁のあいだにゼラチン質のバリアができ、腸がブドウ糖、果糖、脂肪を吸収する速さが緩やかになる

ブドウ糖の吸収が緩やかになる=血糖値の上昇緩やかに

血糖値上昇緩やか=膵臓の反応を弱める(インスリン量↓)

→インスリン量↓

〔ビタミン〕

エネルギー産生として…

B1:(糖質)

B2:(脂質)

ナイアシン(B3):(脂質・糖質)

パントテン酸(B5):(タンパク質・脂質・糖質)

タンパク質合成の材料として…

B6

神経の保護として…

B12

糖代謝(エネルギー代謝)にはビタミン&ミネラルが大量に必要

〔ミネラル〕

・鉄

過剰:ROS(活性酸素種)産生

欠乏:貧血

※過度の貧血にならない程度の鉄摂取制限によって生体内鉄量を減少させることで糖尿病の病態改善、糖尿病発症リスク軽減につながる可能性がある

・クロム

正常血糖維持に必要な微量元素

欠乏:インスリン抵抗性、高血糖など

・マグネシウム

多くの酵素反応やエネルギー産生(ATP)に関与

欠乏:インスリン分泌障害やインスリン抵抗性を惹起

※糖尿病患者は血清マグネシウム低値を示す

・亜鉛

インスリンの活性と安定性に関与

※2型糖尿病患者においては血中亜鉛濃度が低下していることが示されている

〔銅〕

抗酸化酵素…Super Oxide Dismutase(SOD)合成に必要

過剰:ROS 産生を触媒する

欠乏:糖尿病の病体を増悪させる

※銅補充→是正されるとの報告も

積極的摂取:クロム・マグネシウム・亜鉛

過剰摂取注意:鉄・銅

糖尿病と食事由来金属元素

糖尿病と食事由来金属元素①

— 運動家_ヤスタ (@yasupinpinpin) December 4, 2023

金属元素…#鉄 #クロム #マグネシウム #亜鉛 #銅

金属元素の役割

・ヘモグロビンなどのタンパク質合成

・各種酵素構造や活性の維持

・エネルギー代謝など

※金属元素の欠乏過剰は生体にとって有害となることが多い

https://t.co/TmbGidLR0b

〔抗酸化物質〕

高血糖の場合、合併症対策として抗酸化物質を通常より摂取する必要がある

ビタミン…C、E

カロチノイド…緑黄色野菜

ポリフェノール…赤ワイン、ゴマ、緑茶(カテキン)

左からカボチャ、ニンジン、トマト(カロチノイド)、ブロッコリー(ビタミンC)

〔アルコール〕

25g/日(ビール500ml、日本酒1合程度)

ビールよりは焼酎orウィスキー推奨

※発泡酒やノンアルコール飲料(糖類、人工甘味料などが添加されているため)などに注意

運動は糖取り込みを促す

〔運動療法〕

・運動(筋収縮)は糖取り込みを亢進させる

(インスリンを分泌しなくとも糖を取り込むため膵臓の負担軽減)

・歩行程度の低強度運動でも血糖↓や糖取り込み亢進効果がみられる

・運動は筋のインスリン感受性を高める

(運動終了2~3時間後…たくさんの糖輸送担体が細胞膜へ移動)

・糖尿病の予防・治療に有効な運動強度

乳酸閾値強度(50~70%VO2max)×30~90分/日

全力運動(100%VO2max)×短時間/週3日

参照記事↓

運動と骨格筋GLUT4

解りやすい…

— 運動家_ヤスタ (@yasupinpinpin) October 7, 2023

〔糖取り込みのステップ〕

食事→血糖値⤴分泌( #インスリン)

↓

インスリンが #インスリン受容体(細胞表面)に結合

↓#GLUT4 がトランスロケーション(細胞内部→細胞膜)

↓

糖が通過(細胞膜上を)

※GLUT4(糖輸送担体)https://t.co/qLFAziV5sw

運動しよう!身体活動量を上げよう!と言われても、これまでに運動習慣がない方にはハードルが高く、なかなか急には行動に移せません。

そこで、日常のちょっとしたことに変化をつけてみては?

〔日常生活に運動を組み込む〕

・電車(一駅まえに降りる)

・エスカレーター⇒階段

・自動車⇒自転車⇒徒歩(※徒歩だと荷物を持つため、カロリー消費と筋力トレーニングとなる)

多くの研究によると…

体重の半分以下の荷物を運ぶ場合は、通常、重量の二〇%の追加コストがかかり、荷物がいよいよ重くなると、そのコストは指数関数的に増加するという

慣れてきたら…

30~60分の有酸素運動(50~60%VO2max)/週5~6回

「カネの流れを追えば世の中が見えてくる」という例①

糖質ゼロは非常に効果があります。ゼロというのは大体一食10グラムの糖質です。ところが、これが普及してしまうと、糖尿病の95%に薬は要らないわけです。糖尿病の95%は病院に行かなくていいと。日本の場合は、薬が要らなかったら、病院に行かなくていいでしょう、あとは年1回の健診で十分フォローできますでしょう。

健診に糖質制限の指導が加わっただけで、日本全国で何万人もいる糖尿病関連のお医者さんの仕事、そして製薬会社の薬が必要なくなってしまう。

「カネの流れを追えば世の中が見えてくる」という例②

医学文献では、糖尿病の流行や境界型糖尿病の発症が砂糖と精製炭水化物にさらされる期間や程度と相関していることが立証されている。ところが、食品、製薬、医療の各業界の対応は遅々として進まない。糖尿病を寛解させることにほとんど関心がないのは、慢性疾患としての継続的な治療が大きな収入源となるためだ。治癒よりも一生分の治療を提供したほうが得をする。

【まとめ】

・糖尿病の予防は可能である

・血糖値のコントロール(服薬、注射なしで)は可能である

・肥満は糖尿病と相関しているが因果はない(内臓脂肪+糖代謝異常)

・インスリン注射は負(肥満の)のループになる

・糖尿病を治療できると、高血圧、高脂血症も改善可能である

【ヤスタの見解】

血圧やコレステロール同様、内服やインスリン注射を打ち続けているという状態は治ったとは言えません。以前の私は、糖質中毒といっても過言ではないくらい糖質過剰でした。

糖質過剰の副産物が…

・絶え間ない疲労感

・いくら食べても決まって空腹を覚える

・睡眠不良

・食後の眠気(血糖値の乱高下、おそらくは血糖値スパイク)

適量糖質に変えるまで、上記のようなことが異常だということに氣づきませんでした。なぜならば、それがずっと続く定常状態であったからです。多くの糖質過剰な方が当てはまるのではないかと思われます。

誰しもが、「自分は、自分だけは病気にならない」と思っている節があります。それは、他人の会話と食行動に散見されます。

重要なのはイメージすること、イメージできること。

自戒を込めて…

私たちは現在の報酬(いまここでクッキーをもう一枚)をつねに遠い未来の報酬(年をとったときに健康でいられる)と比較して、報酬の価値を遅延の長さに応じて割り引いている

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?