#1 時間にして平均2年と26日、35回の改善と43人の仲間。想いと工夫と誇りを込めてつくる「教材」

大人は、学びたいと思っても、仕事や家事、育児や介護などいろんなことと両立しながらになってしまいます。そこで、自宅で効率的に学びたいと思われる方が通信講座を選ばれます。その一方で、通信講座だから「資格を取るまで続けられるかな」「がんばって受講料を払ったのに、途中で止めてしまったらどうしよう」などの不安を持たれることも少なくありません。

だからキャリカレは、もっともっとお客様の「声」をお聞きしようと思いました。通信講座は、最後まで学び続け、資格を得るからこそ価値があるもの。一方的に学びを提供するだけでなく、お客様の「あったらいいな」をかたちにし続ければ、必ずそれは実現できる…。

今回から3回に分けて、キャリカレがお客様の声を受け、どんなことにこだわっているのかをお話ししてみたいと思います。

第1回目は教材です。どのような工程でつくられ、どんな想いを込めているのかをご紹介します。

企画会議

▶︎ どんな知識やスキルがあるといいんだろう。

新しい講座は、社会のニーズから生まれます。SNS、インターネット、テレビ、書店に並んでいる本などを注意深く観察していると、キーワードが見えてきます。

例えば、「腸活」「筋膜」「介護レク」「ペット介護」などは、ここ10年くらいから聞こえ始めた言葉ですよね。

そんな言葉を見つけたら、「知識として身につけたい人が多いのか」、そうであれば「学校に通ったり専門家から直接教わらなければならないのか」「体系的な学びがすでにあるのか」「得た知識やスキルは、実際に仕事にすることはできるのか」と考えます。

そして「講座にすると、喜ぶ人が多いのか?」を最も大切に考え、検討に検討を重ねていきます。みなさんのニーズに応えたい、そんな想いで講座とその教材づくりが始まります。

ちなみに…。ヨガへの興味が一般の人たちにも広がり始めたのは今から約20年前。当時はインストラクターになろうと思えば、アメリカやインドで本格的な指導や修行を受けなければなれない、というイメージがありました。そこでキャリカレは、「もっと身近に講師の資格は取れる方法はないか」と考え、ヨガの通信講座を開発し始めました。

講師探し

▶︎ 日本全国から、最適な講師を探す。

どんな講座をつくるかが決まったら、講師探しに入ります。講師は日本全国を対象に、インターネットや書店、図書館などで著作本や論文を読みあさり、経歴や現在の活動を確認しながら、数人の候補を決めていきます。実際にメールや電話にてお話を重ね、最終的に一人、キャリカレの想いに共感していただいた方にお願いすることになります。

新しい講座なので毎回、ほぼ初めての方へのお声がけです。講師が決まるとほっとします。

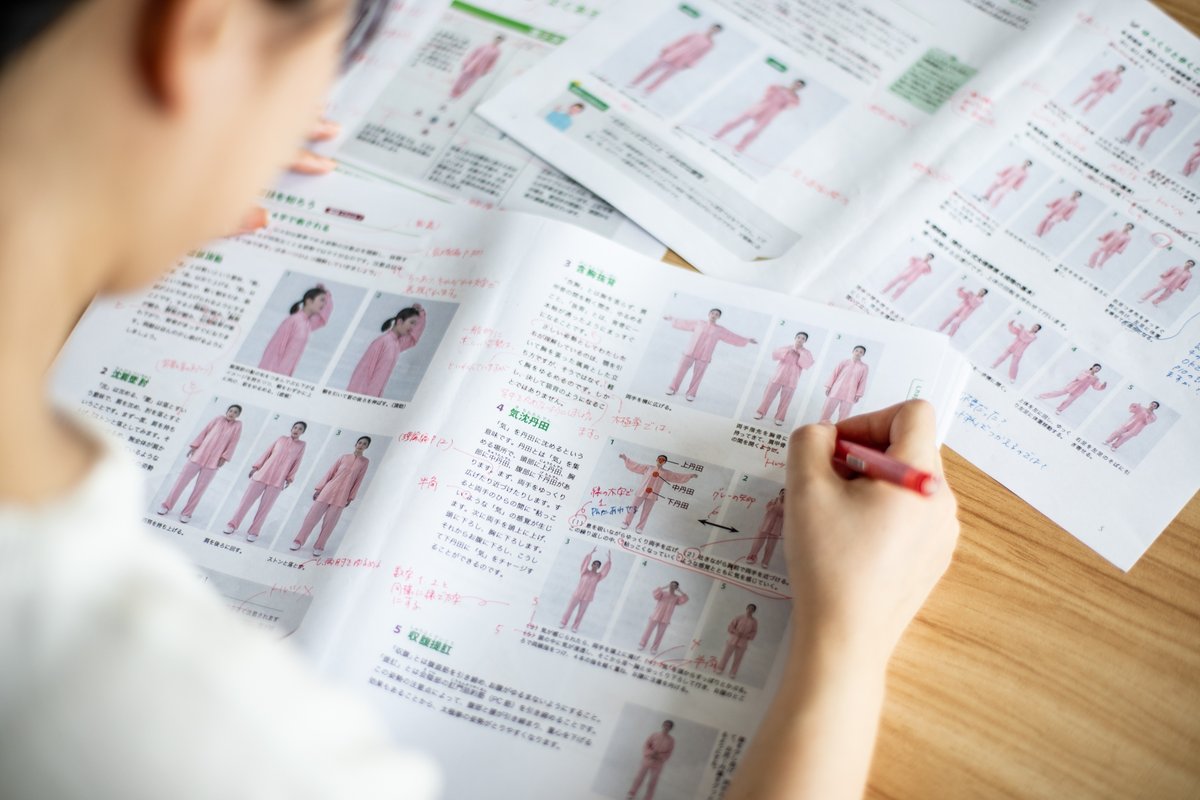

カリキュラム編成

▶︎ わかりやすく、楽しく学んでいただきたい!

カリキュラムをつくる上でのポイント、ひとつめは学習動線。

通信講座でありがちなのが、まず座学として、ぎっしりと書き込まれたテキストでひたすら知識を頭に入れていく…。それも正しい学び方だけど、忙しいなかで学ぶ大人の本音は、例えば、ダイエットなら1日でも早く体重を落としたい!ヨガなら哲学も大事だけど、早くカラダを動かしたい!と思っているのでは?

キャリカレの多くの教材は、ひとつのセンテンスを座学で学んだら、即、実践してみるという構成です。実際に書いてみる、声に出してみる、手足を動かしてみて、早めに自分のカラダに記憶と記録として残す動線が大事だと考えます。

次に、ページの使い方と学習量です。

キャリカレの講座で学んでいるのは、働きながら、家事や育児、人によっては介護をしながら、という方がほとんどです。キャリカレの教材は基本、1〜2見開き1テーマ。長くても1時間で学べる量を目安にして、その段階で重要な内容だけをぎゅっと詰めています。忙しくても毎日負担にならない量、だけど、学んだ満足感や充実感を感じる、そのバランスを考えて構成しています。

学びは、習慣化することが最初の目標です。「難しくない」「楽しい」と感じられれば、「私にもできる!」という自信が生まれます。千里の道も一歩から、小さな発見と成功のある「スモールステップ」を積み重ねていくことで、いつの間にか習慣化していきます。

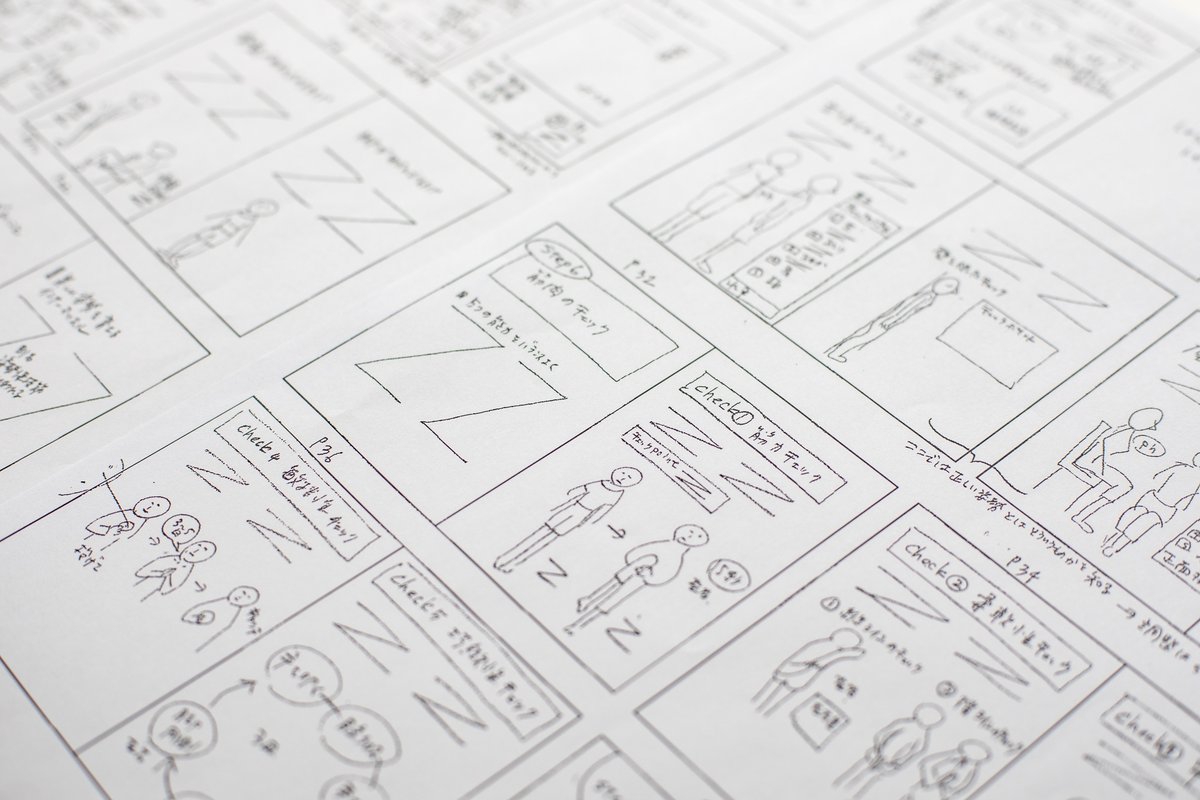

ライティング・デザイン・映像作成

▶︎ 初学者の人でもわかりやすい?を何度も検証。

教材は、たくさんのスタッフによってつくられます。コンセプトを考えるディレクター、全体のバランスを見て進行管理をする編集者、教材づくり専門のライターやデザイナー、映像制作のディレクターやカメラスタッフ、そのほか、関連した人を含めれば数十人が制作に関わります。

最も気を配るのが、「初学者や学習が苦手な人でもわかりやすい」と「簡単になりすぎない」を両立させること。難しい言葉を変換したり、覚えてほしい専門用語には解説をつけるなど、きめ細かく言葉と文章を検証します。

デザインについては、「読む気にさせる」と「見て内容が理解できる」こと。キャリカレの教材のデザインにフォーマットはありません。講座のジャンルやターゲット、学ぶ内容やイメージなどに合わせて、イラストや図解のタッチ、色、文字の大きさなど、その講座の持つイメージや学ぶ人に合わせたデザインに仕上げます。

そして映像教材は、テキストをなぞるものではありません。文字情報だけでは伝わりづらいコト、実際に声を出したりカラダを動かす実践の仕方などは、映像にすれば理解度が深まります。知見の求められる重要な教材だから、キャリカレのオリジナルで制作しています。

校正・校閲・モニターによるテスト受講

▶︎ 本当に続けられる教材のために最後まで粘る。

テキストと映像、完成に近いものができあがったらチェック段階に入ります。テキストや映像の文字や数値に誤りはないか、情報として正しいか、印刷は見やすい色になっているか、映像に足りないものはないか、これで本当に楽しく学び進められるかなど、校正校閲の専門スタッフやキャリカレスタッフたちが念入りに検証します。さらに教材によっては、仕上がったのち学生さんなど有志の方に実際に学んでいただき、変更の必要があれば修正していきます。

1講座の教材づくりの時間、平均で2年と26日、35回の改善と43人の仲間。デビューまであと少しですが、スタッフのチューニング作業は入稿の前日まで続きます。最後の最後まで、学ぶ人の視点になって「続けられる教材になっているか」を問い続けます。

教材編、長くなってしまいました。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

次は、サポート編です!

資格のキャリカレ公式サイト

https://www.c-c-j.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?