2月23日 低廉な会計ソフトがあれば、税理士はいらない?

今日は何の日?をビジネス視点で掘り下げ「頭の体操ネタ」にしています。 今日の「頭の体操」用質問例はこちら。

→無料の会計ソフトの普及により、今後税理士はどうやってフィーを

得ていくのだろうか?

日本税理士会連合会が1969(昭和44)年に制定した「税理士記念日」です。

1942(昭和17)年のこの日、「税理士法」の前身である「税務代理士法」が制定されたことに由来しています。

税理士。 確定申告の時期に相応しい話題ですね。 ただ、会社員が普段お世話になることはありませんが、企業を経営する方にとってはおなじみかもしれません。

そもそも税理士、どれくらいいるのでしょうか? そして、無料の会計ソフトなどが話題になっていますが、増えているのでしょうか?減っているのでしょうか?

グラフは2018年までのデータですが、以下の通り税理士は増加しています。

なお、2021年3月末時点の税理士登録者数は、79,404人となっており、やはり増加しています(出典:国税庁HP)

一方で、税理士試験の合格者数と受験者数の推移を見ると、年々減少しています。

これはどういうことか、というと、実は、税理士になるには、必ずしも税理士試験に合格しなくてもいいのです。

「弁護士」は無条件で税理士資格を取得でき、「公認会計士」は指定の研修を受けるだけで税理士資格を取得できるそうです。

さらに、国税専門官として一定期間勤め上げれば、これまた税理士資格を取得できます。

ということで、税理士試験を受ける人が減っても、税理士になる人は増える、という構図になっている訳です。 (なるほど…知らなかった…)

実際、日本税理士会連合会作成の「税理士のリアル」という資料(平成26年度ちょっと古いのですが)によれば、税理士となった資格は、「試験合格」は45.9%と最も多いものの半数に満たないという結果になっています。 次に多いのがご紹介した「試験免除」で37.2%、「弁護士」0.73%、「公認会計士」6.2%、となっており、国税専門官出身の税理士が多いことが分かります。 確かに調査する側で経験を積んだ方ですから、詳しいでしょうね。

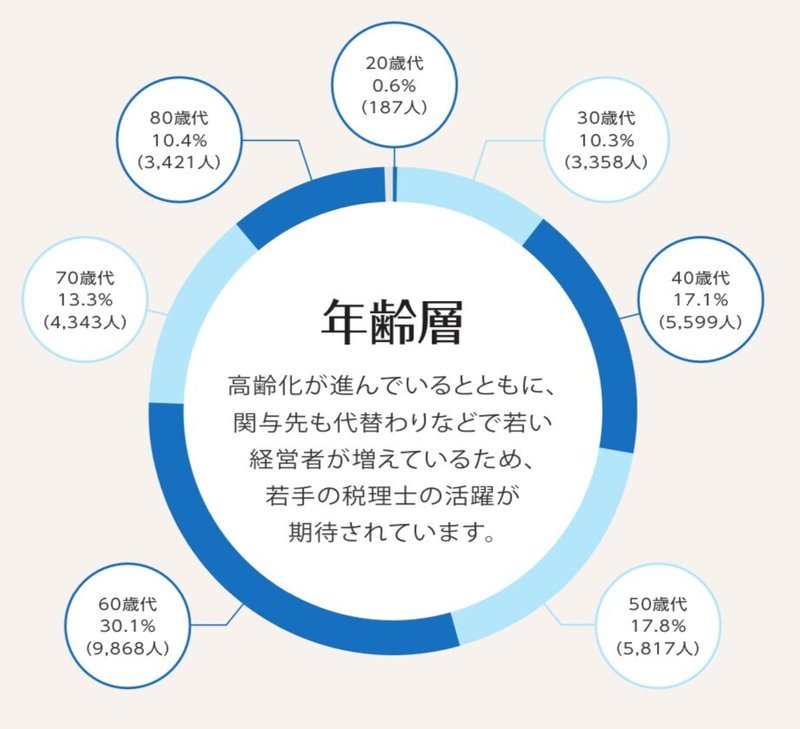

当然、このような背景がありますから、年齢層は高くなります。 同資料によれば、20歳代はわずか0.6%、30歳代でも10.3%となっている一方、最も多いのは60歳代で30.1%、次が50歳代で17.8%となっています。80歳代も10.4%いらっしゃいます。

最後に、気になる収入ですが、年収ラボによれば、平成27年で717万円と、資格別年収では、医師、弁護士に続く3位になっています。

が、ちょっとカラクリがあって、算出するのに厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」をもとにしているのですが、税理士と公認会計士が区分されていないのです。ということで公認会計士と税理士とが混ざった平均年収なのです。

どんな業界でもそうでしょうが、稼げる税理士さんか、稼げない税理士さんかで相当な差があると思われます。

→税理士。古くは確定申告のお手伝い的な役割から、経営相談のような役割まで幅広く経営者の相談に乗ってきたイメージがある。一方で、単純な事務処理は会計ソフトでかなりできるようになってきており、わざわざ税理士を顧問としないケースも出てきている。今後の、稼ぐ税理士はどのようなことで稼ぐだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。 過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?