4月29日 畳市場で成長するとしたら、どんな戦略が考えられるか?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための問いの例はこちら。

→畳。市場としては縮小するも、大きなプレーヤーは存在せず、多くの中小畳みメーカー(町の畳屋さん含む)で構成されている。こうした市場に自社があったとした場合、どのような戦略が考えられるだろうか?

京都府京都市南区に本部を置き、畳産業振興のための戦略的なPR事業の企画及び推進などを行う「全国畳産業振興会」が制定した「畳の日」です。

日付は、い草の緑色から制定当時「みどりの日」であった4月29日としたもの。

畳。

やっぱりあると落ち着きます。

が、今は畳の部屋ない方が多いみたいですね。

というわけで生産が減っているであろう畳を調べてみました。

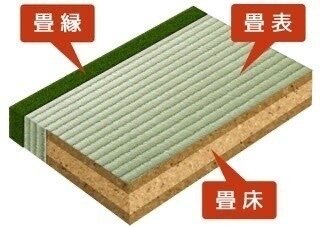

とその前に、畳の生産工程を簡単に確認したいと思います。

と言いますのも、私、漠然と畳屋さんで作るものだと思っていたのですが、いわゆる「畳表」というものは、いぐさを栽培した地域で収穫して畳表の状態まで加工して出荷するのだそうです。

畳屋さんでは、それをサイズに合わせてカットした畳床(たたみどこ)という土台(?)と合わせ、畳縁(たたみべり)という縁どり(?)を施して完成、という工程になります。

詳しくはこちらの畳店さんのHPがわかりやすかったのでご興味おありでしたらご覧ください(上の図もこちらから引用しました)。国産と中国産とで素人目にも分かる差があるんですね。

では、農林水産省の「いぐさ(畳表)をめぐる事情」(令和2年6月)という資料から、いくつかデータをご紹介します。

まず、供給量です。

畳表の国内供給量(輸入と国内生産の合計)は平成17年頃まで3千万枚程度ありましたが、その後はほぼ一貫して減少、令和元年では1,124万枚と実に3分の1に縮小しています(下図、縦軸の単位:万枚)。

また、畳表の自給率ですが、平成8年には7割ありましたが、平成12年には41%、14年には27%と急減、令和元年には22%、250万枚となっています。

次に、国内生産の動向です。

驚いたのですが、畳表、そしてその材料となるいぐさはほぼ全量が熊本県産となっていて、先ほどの令和元年の250万枚のうち、実に247万枚が熊本県産です(残り3万枚は福岡県)。

いぐさ農家の数も、799万枚の生産があった平成14年には1,340戸ありましたが、令和元年では熊本県に399戸、福岡県に7戸という状況です(下表)。

このため、農林水産省ではいぐさ・畳表農家に対して経営安定化対策事業を行っており、国産畳表の価格が下落した際に補填金を交付しています(下図)。

こうした縮小し続けている市場ですが、畳メーカーの中には成長を果たした企業があります。

詳しくは記事をご覧いただくとして、個人的にポイントと思った点は伝統ある業界だからこそ染み付いた常識を世の中の常識で上書きした点です。以下2点だけ印象に残ったエピソードをご紹介します。

☑️ 需要を探し、和食レストランに畳替の需要があることを掴む。ニーズは売上に響かないよう、レストランを閉めた後、夜(深夜)に作業をしてほしい、というもの。なぜどこもやらないかといえば、職人気質から、夜になってとんでもない、ということ。そこに商機を見つけ、たった1人で深夜の畳張替作業を開始。売上大幅増。

☑️ 畳屋が減る中、どこに頼めばいいか分からない個人が多いことを把握。思い切って人が集まるショッピングセンターに出店、隠れた需要を掘り起こす。

最後に、いぐさを栽培し、収穫、加工し畳表ができるまでを紹介した、熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会のHPをご紹介して終わります。こんなふうに作られていたなんて知りませんでした。

→畳。市場としては縮小するも、大きなプレーヤーは存在せず、多くの中小畳みメーカー(町の畳屋さん含む)で構成されている。こうした市場に自社があったとした場合、どのような戦略が考えられるだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

一昨年7月から続けてきています。だいぶ溜まってきました。以下のマガジンにまとめていますので、よろしければご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?