6月22日 ボウリング場の売上を伸ばすには?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

視野を広げ、頭のストレッチをするのにぴったり。

考えるための豊富なデータもご紹介。

質問例はこちら。

→ボウリング。過去には大ブームとなった、広い年齢層が行える競技スポーツである一方で、さまざまな課題があるようだ。今後、今のトレンドを跳ね返し、売上高を改善させるには、どのようなマーケティングアイディアが考えられるだろうか?

公益社団法人・日本ボウリング場協会(Bowling Proprietors' Association of Japan:BPAJ)が1972年(昭和47年)に制定した「ボウリングの日」です。

1861年(文久元年)この日付の英字新聞「ザ・ナガサキ・ショッピングリスト・アンド・アドバタイザー」に、長崎出島の外国人居留地に日本初のボウリング場が開設されたと掲載されたことにちなんだもの。

ボウリング。

最後にやったのはいつ頃でしょうか?

子供の頃は比較的よくやった気がしますが、今はどうなのでしょうか?

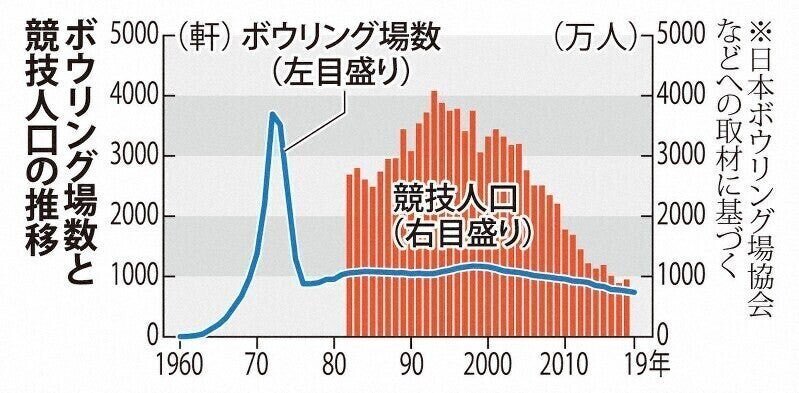

ボウリングの競技人口の推移を見てみましょう。

公益財団法人日本生産性本部「レジャー白書2019」によると、平成30(2018)年のボウリング参加人口は950万人(参加率9.5%)。これは、「体操」「ジョギング、マラソン」「トレーニング」に次ぐ4位となっています。意外と(失礼)多いんですね。

毎日新聞の「ボウリング場が消えていく」という記事にあった「ボウリング場数と競技人口の推移」という資料によると、1970年代に3700を数えたボウリング場は、その後急激に減少し、1000程で横ばいとなっています。

競技人口も1990年代に4000万人を超えた時もありましたが、直近では4分の1以下にまで減少しています。

また、市場規模ですが、経済産業省特定サービス産業動態統計によると、2019年の売上高は172億円となっています。売上高の推移は以下の通りです。

長期的には減少傾向のボウリングですが、感染症によってどのような影響を受けているのでしょうか?

経済産業省 特定サービス産業動態統計を元にグラフ化したものがこちらになります。20年4月5月と大きな影響を受けていますが、その後回復、直近ではかなり戻ってきている様子が伺えます。

市場規模ですが、ラウンドワンの決算資料にありました。スケールが読み取りにくいですが、やはり逓減しており、2019年では、500億円規模になっています。

先程の数字とだいぶ異なりますが…

こうしたボウリング場ですが、さまざまな取り組みを行なっています。

まずは、話題となりました、KUWATA CUP。全国のボウリング場でスコアを競い合う形で売上にも寄与したものと思われます。

その他には、ボウリング+αの楽しみを提供することで売上と集客を目指す取り組みもされています。

ボウリング場の経営面としての厳しさですが、先ほどの経済産業省の資料では以下が指摘されています。

☑️ 経営者の高齢化や施設の老朽化

☑️ 利用者の高齢化、次世代の取り込みが遅れている

☑️ 家賃割合が70%程度と大きく、感染症による営業自粛等による経営ダメージが大きい

☑️ ゲーム代だけでは客単価が低い

ちょっと脱線しますが、ラウンドワンって、アメリカに44店舗もあるんですね…

最後までお読みいただきありがとうございました。

なにか1つでも頭の体操になるものがあれば嬉しいです。

一昨年7月からこのような投稿をしています。以下のマガジンにまとめていますのでよろしければ、頭の体操にお役立てください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?