【読書感想】肉食主義を考える(現代思想2022.6)

肉を食べることはイデオロギーか?

前世紀の終わりに肉食の問題は動物実験や工業畜産を背景に、動物の解放ないし動物の権利の問題として論じられた。しかし最近では「肉食主義」という概念に基づく議論が注目を集め、また環境主義的菜食主義の登場や培養肉の開発など、状況は大きく変わりつつある。本特集では〈肉を食べること〉の行方を問う。

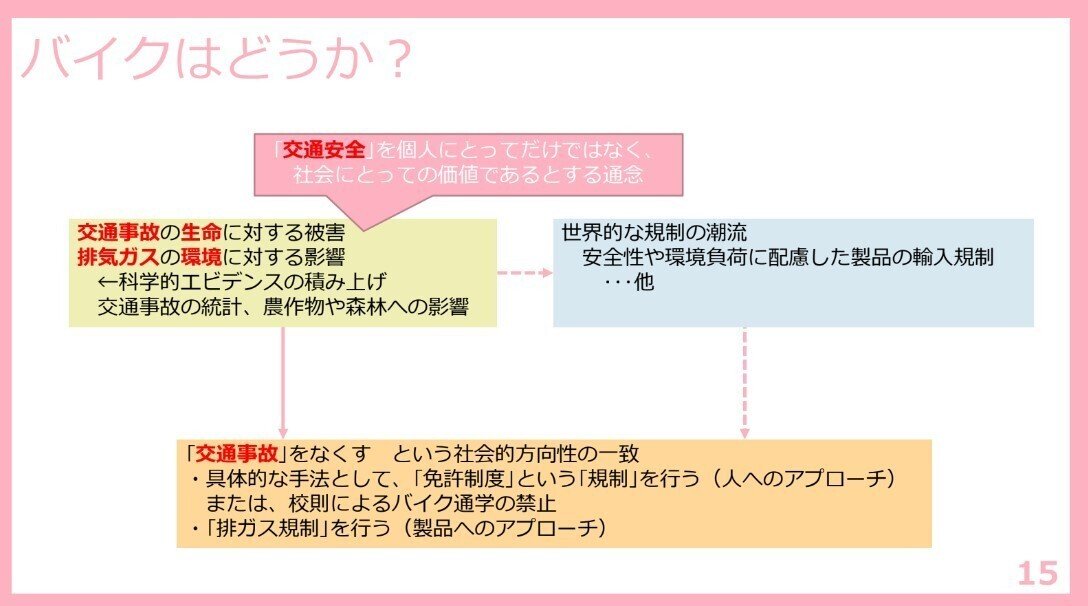

受動喫煙にまつわる法改正が燃えさかっていた5年前に、以下のような謎のPPT資料を作成したことがあります。

作成した趣旨は、自分はタバコを吸わないからむしろ積極的に健康増進法の改正を進めて欲しいと思っているけれど、これまで社会的に認められていたタバコがいかにして社会的な差別的取り扱いのカテゴリに含められていくのかのプロセスを見ておかないと、いつか自分の好きなモノがそうしたカテゴリに含められていくのを指をくわえて見ているしか出来なくなりそうだと感じたからです。

具体的に、このときには"バイク"が規制の対象となるのではないかと考えて、タバコとの相似形を図化してみました。この図が荒唐無稽な妄想だったと感じながら個人的には生涯を終えられれば良いなとは感じていますが、実のところ、バイクよりももっとタバコに近接してきているのが”肉食”ではないかと思っています。動物倫理、環境負荷やグローバル資本主義構造の強化など、肉食が侵犯している「価値」には枚挙に暇がないほどになっており、2022年に本特集が編まれているのはある意味で当然なのだろうと思います。

【討議】

1.なぜ私たちは肉を食べることについて真剣に考えなければならないのか / 伊勢田哲治+井上太一

井上太一氏の『動物倫理の最前線』は衝動買いして積んであるのだが、本討議はそれをすぐにでも読みたくなる導きのテキストだった。伊勢田氏と井上氏がお互いに尊重しながら考え方を聞いているのが、この分野の日本人研究者の少なさを表わしているようにも感じられた。

哲学的な道徳的矛盾を突いたべき論だけでなく、心理学的に「ガット・フィーリング」(はらわたの感覚)を変えていくアプローチが想起されることから説き起こして、多文化主義と帝国主義の緊張や「感謝と供養の倫理」、「山川草木悉皆成仏」などの足元の倫理からボトムアップするなど、ロジカルな議論が続く。

そうした個人への教育啓発だけでなく、後半からはシステムを変えていくアプローチへと話題が移る。具体的な事例としての工場畜産や盲導犬に触れながら「手段化」そのものの害悪を論じるのか、単に危害や苦痛が減殺されていれば足りるのか。また剥奪的境遇にある動物の権利保全を「お節介」でないかたちでどのように図るのかなど、社会への適合面が論じられる。

そして最後に両輪が必要だと閉じられるのはキレイだった。実際に食肉産業に従事している人びとの食い扶持を確保しながらソフトランディングすることを企図するなら、ヴィーガン商品に対する卓越性を提示できないとしても、段階的に培養肉産業を認めていく、という方向性になるとすれば、それはロジカルな必要性と、システムとしての必要性の対抗関係の立ち現れる好事例であると感じた。

【動物倫理の最前線】

2.肉食主義(カーニズム) 「そういうことになっているから……」 / M・ジョイ(玉木麻子訳)

討議で紹介されているとおり、心理学の視点から肉食主義をアジェンダ化したテキストとして、冒頭に取り上げられている。なぜ犬は食べずに豚を食べるのか、食べる動物と食べない動物をどのように選択しているのか、という問いに「そういうことになっているから・・・」と答える学生に向けた講義形態で論が進む。平易に話されているので読みやすい。

ベジタリアン、ヴィーガンといった主流派から逸脱した信念とそれにもとづく実践は可視化されやすいのに対して、「主流派」「普通」「常識」の側にいる者の信念は不可視化されやすい。これはフェミニズムが可視化され、家父長制信望が不可視化されているのと同様であると。それゆえに肉食を選択する信念をカーニズムと名付け、その選択の理由を問い立てる必要がある。

では、家父長制が女性を抑圧するように、カーニズムは何を抑圧しているのかというと、それは動物である。具体的に語られはしないが、動物を食肉に変える過程においてどれほどの暴力が行使されているかを知れば、多くの人間たちは心理的なダメージを受けるほどだと示唆する。

その意味でカーニズムもまた、主流派の信念を不可視化し、隠すことによって現体制を維持することが都合良いとする勢力(それは食肉業などの経済利益団体であることもまた示唆される)の妨害を避けながら、思索を深めなければならないテーマなのであると。

3.動物のウェルフェアをめぐる理解と肉食主義 / 久保田さゆり

前稿で確認したM.ジョイの「肉食主義(カーニズム)」を解説するところからはじめる。犬に対する態度と豚に対する態度の不整合は「精神的無感覚(psychic numbing)によって、食べられる動物にたいする共感が阻害されることで、認識されなくなっている。・・・動物を単なる物のようにみなしたり、個体として動物を見ることをやめたり、動物を愛玩動物と畜産動物に区分けしたりといった仕方で、認識がゆがめられているから」であると。

次にG.L.フランシオンのアニマルウェルフェア論からの批判について検討する。「その殺し方や飼育方法を改善することで「人道的(humane)」な製品を生産すべきだと主張する立場」は、肉食する私たちが動物の遭っている悲惨な状況をしっかりと認識しているのだから、カーニズムの、私たちは認識の条件付けによって事実を見えなくさせられているという主張は不当だとする。肉食主義からの反論ではなく、同じ道徳的菜食主義立場からの批判が位置づけられている。

そして、本稿のポイントとして、アニマルウェルフェア論は動物の殺害を問題視しない考え方であることが指摘される。恐怖や苦痛を与えずに殺すとしても、「死は、その動物が将来得ていたかもしれないさまざまな善を得る機会を奪う」という意味で正当化されないとする。「善」という言い回しが半出生主義における議論を想起させるが、「生」は「善」のポテンシャルとして把握されている。この点が、動物倫理を語る上での議論の中心だと感じた。つまり人間種は、動物の「善」の追求を補助しなければならないのか?ということである。人間種は種として、持続可能性等に一定の配慮をした上ではあろうが、他の種を殺して食べることで快楽を得る、エゴイスティックな存在なのではないか。肉食を普通で(Normal)自然で(Natural)必要なこと(Necessary)と考え、「肉食」を当然とするイデオロギーに犯されているから肉食するのではなく、他の種の「善」を侵害してでも、自分たちの快楽という「善」を追求しようという対抗関係があるはず。人間は「地球上の「善」の総和を増す努力をすべき受命をした種」なのか??

そのような疑問を感じながら、既に研究の蓄積はあるのかもしれないので続きを読んでいく。

なお、最後に「肉食主義」というワーディングが何か根拠を持ったものとみなされてしまう危険などについても補足的に考察してある。

4.肉を食べないことと哲学的な生活への問い――思考と生活1996–2022 / 池田喬

ひとつ前の論考で抱いた疑問「なぜ人間の快楽を動物の生命に優先させてはいけないのか?」に対する答えを含めて、足元から順を追って論を組み立てていくのが読みやすかったです。

まずシンガー『動物の解放』における①大規模畜産の食料生産としての非効率性、②環境破壊という食肉の害悪と、それらの「問題が、相対的に豊かな国と相対的に貧しい国の間に存在している」「豊かな国の肉食への欲求が、貧しい国の飢餓の解決を阻んだり、環境破壊に荷担したりする」という構造から「動物の痛みに反応することは難しかったが、人間の痛みに反応することはもっと簡単にできた」とあるように、グローバル格差の問題へと帰着させていくのは導入として良かった。

次にテイラー『荷を引く獣たち-動物の解放と障害者の解放』では、卵を産まない雄のひよこが間引かれたり、卵を産んで産んで衰弱しきった雌鶏が安価なミンチになって出荷されるといった情景から「ここに生じている見方は、人間でない動物なら何をしてもいいというものではなく、「障害を負わされた身体」なら何をしてもよいというものだ。」とあるように、グローバル経済格差だけでなく、ディスアビリティの問題のひとつの表れとしても動物倫理を論じる。

そして、このように食の生産過程におけるグローバル産業システムの弊害に意を向けるとき、問題は「食肉」に留まらず、「コーヒー、アボカド、エビなども、動物でないという理由で問題なしというわけでない」と広く食の問題へと一般化されていくのが哲学者の論考っぽいところ。

後半はヤングの「責任の社会的つながりモデル」を引用しながら、シンガーの主張を「肉食を避けることを選択する個人が増えれば事態が好転するというような単純な見方では、構造的不正義の複雑さに対応した政治的行動の構想は得られそうになり」と、その限界を指摘したうえで、日常の食べ物の選択が、子どもに食べさせるとか、給食、会食、介護など「共同選択」の対象となっている事実から、誰もが「するしかない」食を、周囲との対話を基調として選択していこうという実践のススメとなっている。

【新たな〈肉〉のゆくえ】

5.コオロギは肉食のジレンマを解決するのか / 大森美香

食物選択・選好や食行動にはどのような心理的プロセスや社会規範が関連しているかを論考する。前半は仮説が列挙されるだけで平板なのだが、多くの心理学実験の梗概が引用されていくなかでそれらが立証され補強されていくのは面白い。「道徳化」(個人の好みが価値観に転換されるプロセス)の例として受動喫煙が挙げられているのも好み。

後半はミートパラドックス(ペットとして可愛がる一方で食べるという矛盾)の認知的不協和を解消するために動物苦痛を低く推定する心性や、肉食と男性性の関連など。感情を表に出すべきでないという規範意識も想定される。女性性に鶏肉だけは結びつけられているのが面白い。

最後にコオロギに代表される昆虫食と培養食では、培養食の方が馴染みやすいとか。万葉集「夕月夜 心もしのに 白露の 置くこの庭に 蟋蟀鳴くも」のようなコオロギを愛でる心性がコオロギ・パラドックスを生まないかと締める。

6.「肉を食べる/食べない」のこれまでとこれから――“新しい肉”の受容とおいしさ / 石川伸一

「おいしさ」を食べ物の特性、食べる人の特性、環境要因に分解して、後者二つの重要性を文明開化期の肉食受容やカニカマ、植物肉と培養肉などを題材に解明していく。「食べることによって得られる文化的・精神的な欲求の充足による満足」は、「栄養思想をはじめとした科学的思考」といった高尚なものだけでなく、旅行先でご当地グルメを食べたくなる気持ちなどからも理解することが出来る。

7.セルフィリア――〈培養サケ〉が問う食の情動とドメスティケーション / 吉田真理子

細胞への愛着や憧憬=セル・フィリアである。『弁当と野いちご』のモチーフを継承しながら、寿司チェーンにとって背びれや骨は「無駄」であること、寄生虫やマイクロチップ汚染からフリーであることの「ほんものらしさ」、カタクチイワシのような真の絶滅危惧種ではない、人間にとっての利用価値のある種が資源管理される階層性の再生産、培養過程におけるかたちを変えた動物屠殺の継続、野生種と養殖種の交雑など、培養サケを巡る論点を資本主義的構造の再現と、生物種としての人間-動物関係への想像を通底させながら、ダナ・ハラウェイのような一見雑駁なエッセイ調で列挙している。

8.培養肉的生と付き合う / 福永真弓

現代思想2022年2月号 特集=家政学の思想における論考『弁当と野いちご』の、日常生活に立脚した視点からスタートしてグイグイと理論の深みへ導いてくれる素晴らしさに期待を高めて読み始めた向きは、本論考のガチガチの博覧強記に戸惑いつつ、しかし階層化された生への行き届いた眼差しに安心感を覚えながら読み進めることになる。

⑮弁当と野いちご――あるいは「ほんもの」という食の倫理 / 福永真弓

この論考を読むだけでもこの雑誌を買って良かったと思える素晴らしい論考でした。全編写経したい。

身体は環境に対して開放されており、食はその開放を調整する弁である。何に自分の身体の境界を超えさせるか、身体の声に耳を澄ませて診断しなければならない。

市場と消費が人々にとって主要な政治的アリーナであり、人々を繋ぐプラットフォームとなった今、選択の自由を賢く享受する新自由主義的倫理によって、他のすべての道徳プロジェクトが回収され、階層も整え直されている。

ほんものというフレームが再編され、複数の「べき」を含みこんだアンブレラ規範として人々に働きかける。

・・・

かくして、食は、食となる対象に価値が内在するのではなく、人々がその食をどう知覚し、理解するかに依拠しながら社会的に構築される、窓口としての役割を付与され、手垢でべたべたになっていく。

そして、「べき」を自分や他者に押し付ける道徳プロジェクトは、ホトケの居ない空っぽの厨子をありがたく拝むように、いや、道ばたの石ころを無理矢理ホトケに祭り上げるように、「自然らしさ、ほんものらしさをめぐって、歴史や既存の文脈から、理想化・象徴化・物象化されたイメージから、目の前のサイボーグたちから、複数の倫理的想像が生まれ、競っている。」正当性の奪い合いの沃野としての食である。

そして、「弁当」の自然性を幼稚園から強要される母親や、野性味のある「野いちご」を求めるシェフと、細胞農業の無垢さに安らぎを得る女性の対比などが紹介され、「学問的な問いとその背景が、日常の一コマから見て適切な問いを布置しているかどうか、研究者の感覚を確かめる」ため「不断にこうした誰かのまなざしから手触りを確かめなければ、学問は現実からすぐに離床してしまう」との切実さをもって立脚点として参照される。真摯な論考だと思います。

Yehoy 2022年2月14日 00:40

都市近郊に置かれ、もはやNIMBY施設としての桎梏を逃れた培養肉プラント「醸造所」は、倫理・環境・公衆衛生の問題を一挙に解決する未来の象徴となった。と書くと小説の冒頭設定のようだが、「ナイフで押すと抵抗する構造化された細胞。生体内で育った肉が持つ複雑な味と食感をおいかけて調味され、成形されている」と”肉”のイメージを抽象的な次元に解体し、培養肉の導入がどのようにそのイメージに影響し変容をもたらすかを分析していく。

前段は「細胞本質主義的思考」として、「グローバリゼーションの中でますます希求されるようになったローカルな象徴や場所性を、生体肉のもつ生産限界を超えて、食を通じて人びとに供給する資源となりうる」のように、民族性・性差・階級・文脈の一部を強調し再生産する媒介としての細胞が資源となって囲い込みの対象となること、また技術的には人肉をベースにした培養肉すら可能であるように「何を培養肉としないのか」についての社会的合意を急がなければ、「生きる肉体を殺す/壊すこと」に関する縛りから自由になった培養肉の領域は際限なく拡がっていくことを予測する。

後段は培養肉産業と宇宙との意外な親和性について。「持続可能で独立循環型の培養肉生産で、地球の持続可能性、動物福祉、人間の食肉文化保持に寄与します」という「約束」を強化するために、「醸造所」を宇宙に置くことで答えようとするという。しかし加速主義とも親和するこの技術楽観・豊かな未来のイメージは、「地球と人類を対象にニーズを把握するパターナリズム」であると喝破される。そして、H.アレントの思索に沿って、「労働」する動物としての地球上の相互循環という円環にますます絡め取られていく未来に危機感を持つ。

最後に、培養肉には「植物と動物の間の裂け目、そして器質的生と動物的生の線引きの恣意性」が露わになることを避けるべく、過剰な植物性が表象として付与される慣性が働くことに、どのように抵抗して、人間にとっての利用価値のある細胞として顕現した存在との関わり方を模索するかが問題提起される。「細胞を社会のインフラとしてみなす未来も来るかもしれない」はSF的霊感がたっぷり詰まった端的な至言である。

というわけで、本論考をベースにしたSF小説を書きました。2~3分で読めると思いますのでよかったらよろしくお願いします。

【食をめぐる言葉と思想】

9.殺生禁断の現在 / 小泉義之

ここまでの論考とは毛色が違い、肉食批判の論理構成の脆弱さを突き、世俗的次元ではなく宗教的次元におけるトポスへと移行する。「ケア」によって肉食の免責をされているとか、植物食を採用した場合でも、他の動物と「ライバル」関係になって争奪戦をくりかえさなければならないとか、あるいは肉食動物が肉を食べているのは、倫理的な非難の対象ではないのか?といった素朴な問いに頷かされる。

10.肉食言語批判 / 伊藤潤一郎

デリダと対置しながらバタイユのテクストを追う中で、言語における肉/肉食の支配的フレームワークが残置され続け、ビーガニズムの政治性を脱構築していく様子を表わした後半が面白かった。

前半は、隠蔽された屠殺場は現代人の「清潔さ」に対する病的なまでの欲求なのだ、といったくだりはややクリシェだが、「生産性を至上の価値とするような社会において、人々は過剰なエネルギーが消費される非生産的な経験を忌み嫌う」とあるように、肉食批判が生産性向上という文脈で登場してきた面を指摘する。

「大豆ミート」「豆腐ハンバーグ」「豆乳」「アーモンド・ミルク」など、言語やイメージのレベルにおいては、ビーガンでさえ常日頃から肉を食べるひとと同じく肉を食べている。口には、食べることと言葉を発することという双方の機能が備わっているが、その片方だけで肉食を断とうとすることは不徹底との批判を免れない。というように連想的ではあるが説得的な語り口で言語的な人類の”発達”を促そうとするテキストだった。

11.静寂の理由――ドキュメンタリー映画『いのちの食べかた』(二〇〇五)と屠畜をめぐる語り / 信岡朝子

『いのちの食べ方』がほぼ言葉なく、シンメトリックな構図がひたすら繰り返される演出になっている理由を分析するために、屠殺場が一人歩きを恐れて写真を嫌がることなども相まって、言語による表象が中心化されていくことと、その問題点を示す。「啼き」ひとつとっても、屠殺への恐れなのか、単に引っ張られて痛いのかと解釈が多様であるミスリードが生じるだけでなく、「存在の大いなる連鎖」という西洋伝統的な思考フレームが、かつて植民地侵略を正当化するために有色人種を劣等とみなしたように、動物を殺す人々を劣等とみなすアナロジー的言説が横行し、「レトリック上の不毛な消耗戦」となっている様相が描写されている。そうであるから、映画はあえて言葉を廃し「自分なりの受け止め方」を観客に促していると。

12.食べられるものたちから世界の見方を学び直す――個体主義的世界観から多元的コスモロジーへ / 黒田昭信

「食べる」ことの根源への立ち返りの議論はよく分からなかったが、後半、植物に視点を向けることで、動物の権利論が「<主体>概念の「(負の)遺産」を受け継いで」おり「かつて人間だけが占めていた中心に動物も参加できるよう拡大しただけのことで、人間以外の動物が人間に代わって中心を占めるような世界観が構築されているわけではない」とか、「人間との親近性」に基づいて「等級」が決められ、痛覚や再生可能性といった基準で保護すべき動物とそうでない植物を区分けし、「動物のように個体レベルで保護される必要はないが、生物多様性を守るためにも生物種として保護されなくてはならない」といった<個>と<種>のダブルスタンダードが導入されているのだといったように相対化され、批判されるのは痛烈で分かりやすく、面白かった。

ところで、3.久保田論考で疑問に思った「人間は「地球上の「善」の総和を増す努力をすべき受命をした種」なのか??」という点、すなわち人間が動物に対して責任を負う理由は何か、という回答が本論考には記述されている。「人間は諸要素間に新たなコミュニケーションを成立させ、均衡を回復させることができるメディア(媒介者)でもある。・・・メディアとしての責任を地球上の他のすべての生物種に対して負っている。」と。どうだろうか。この点は、『はじめての動物倫理学』田上孝一では、「人間がこの地上世界を壊滅させることもできる力を持った唯一の生物種であるという事実からは、それだからこそ自分を地上の王と驕ることなく、謙虚な態度でこれ以上地球を痛めつけないように心掛けるという規範が導き出せる」としており、また、『動物倫理の最前線』井上太一でも「人の営みがもたらす殺戮は、人の働き次第で喰い止めることができる。人間は他の動物たちにいかなる責務を負うのか、という倫理的問いに向き合う意義はここにある」とされている。いずれも「能力」があるから「責任」がある、という論理構成になっており、論理的必然性はまた保留といったところである。

【伴侶か隣人か、それとも…】

13.人と動物をめぐる揺らぎと対等性についての一考察 / 一ノ瀬正樹

老大家が手慰みに書いたエッセイのような印象で、目新しさはなかったが深みはあった。「ロック的但し書き」を踏まえた「人権」「権利」の概念をそのまま動物に適用するのは無理筋であろうという考察と、まとめで「動物対等論」として対等な立場で愛着、畏怖や自然な現象としての観察に留めることで「倫理発生以前の原風景を基準」とすることを薦めている。「対等」というのは若い世代に受け容れられやすいキーワードだなと思う。

14.培養肉についての考察 / 藤原辰史

内澤旬子著作に言及している論考が多くて、私は『ストーカーとの七〇〇日戦争』しか読んだことがなかったので、メイン仕事の方も読んだ方がよさそう。培養肉以降に屠畜文化がなくなることでノウハウや精神史が喪われるという話で、わりと情緒的だった。

「培養のための液剤は大量に必要であり、そのための自然に対する負荷についてはあまりにも議論されておらず、維持管理を必要とする電気も欠かせないこともあまりにも無視されている」は『はじめての動物倫理学』を読んだときも感じた。畜産の環境公害と、培養肉の環境公害を比較する視点が欠けているように思う。

15.「普通」で「自然」な人間と動物の関係とは? / 熊坂元大

ジョイの3N批判を批判的に検証しており面白かった。「普通(Normal)」については、肉食主義を相対化するためとはいえ、「異常」などの非寛容な文化帝国主義的ワードセンスが散見されるという指摘や、痛覚及び認知能力で区分すると「死んだ動物は食べていいのか」という論理的な陥穽を突いている程度なのだが、「自然(Natural)」については、「動物は私たちに配慮してくれない。それならば、なぜ私たちは動物に配慮しなければならないのか」という問いに共感するし、「道徳的被行為者が何らかの理由により他社に危害を加えると判断したとき、その行動を制限することがある」ならば、肉食動物が他の動物に危害を与えることを避けるために、「肉食動物の消失」という自然への介入を企図するのがむしろ倫理的に正しいのではないかという視座が興味深い。この「動物個体の苦痛の軽減に焦点を当てる議論のありうる帰結としての意図的な生態系の大幅な改変というビジョン」は、「人新世」の継続的・不可逆的介入が実態として行われている中で、実はけっこう現実的な問題として考える必要があると。

【飼育──この奇妙な関係】

16.動物嫌悪と肉食主義の共生成――いのちと再び出逢い直すために / 比嘉理麻

何で読んだか忘れたが、沖縄の養豚については、全ての世帯に豚舎が併設され、母屋と棟続きになっていたとか、建物の構造図を見た覚えがある。戦後復興とともにハワイ移民の同胞たちから豚を贈られ、正月の共同体における血抜き儀礼を通じた生活史の再生が始動した迫力ある描写から庭先養豚の歴史が語られ、そしてやがて大規模経営化によって「庭先」での実践困難が豚を家から切り離し、かくして豚が「臭い」ものとなった「順序」を意識する。

次に食用するために脱動物化が図られる過程において、文化的な論理によって生きていた痕跡の除去(血、毛、足、皮など)の態様が異なることを、沖縄では本土とは血液、皮、大腸の扱いが異なるという文化的特徴を言い当てている。また、養豚所で豚の発情を確認するために最適化された、耳にパンチで穴を開けられて個体管理され、ケージに押し込められ、飼育員が巡回する畜産の実態を描写することで、動物と人間の相互コミュニケーションを排することで大量生産が成り立っていることに目を向ける。

最後に、シンガーの動物倫理が「人間からの動物の解放」を訴えており、人間と動物の間の関係構築を企図していないことを指摘しながら、そして、豚を嘲る子どもや、交尾を強要され、また交尾中に悶え死んだ豚を思い出しながら、「擬人化」ならぬ「擬自己化」を通じて、豚の苦しみ(あるいは生の楽しみ)を、種が違えども「私に似ている」という視点で体験するために、あらゆる人々は畜産過程としての種付け、出産、世話取り、餌やり、屠殺・解体、そして食べるまでを体験すべきである、それが庭先養豚の時代にまで遡ることは困難にしても、と締める。

沖縄の養豚を専門とする著者が、その出発点から多様に論を展開している密度が濃く、興味深い論考だった。

17.ポスト・ドメスティケーションの時代――野生性を保持する思考 / 卯田宗平

ドメスティケーション(家畜化や栽培化)において、「飼い慣らしすぎない」ことで野生性を保ち、その動物の特性を深く理解しながら、緊張感を伴う二者関係を動物との間に築くシーンがあることを、鵜飼や鷹狩りを例に見る。完全な馴致ではなく野生性に注目する方法論は、環境保全の思想と相まって、今後の人間の自然介入に対する重要な示唆になるだろう。

著者は日本・中国・北マケドニアの鵜飼が専門らしく、近刊が多くて受賞も始まっている旬の学者のようだ。一冊手に取ってみようと思ったが全て手の届きにくい値段設定なので、電子積ん読しておきます。

18.動物園・水族館と「肉食」――歴史でたどる「見ること」と「食べること」のかかわり / 溝井裕一

動物倫理学の観点からは速やかに廃止すべきとされる動物園・水族館であるが、本論考はメソポタミアの鑑賞、ローマの養魚池、ウェナーティオー(動物狩り)、ヴェルサイユのメナジェリー、アクアリウムの誕生と、古代から現代へと施設の沿革を辿ることで、動物を「見ているうちに食べたくなる」人間の性質が時代横断的であると示している。『海底二万里』のシーンのいくつかを引用しながら諭される「優位な立場から見ることは、相手を自由にできることを意味する。そこには、「食べる」という選択肢が含まれていてとうぜんなのである。」が理解を深めてくれる。

19.持続可能な食肉からエコロジー社会へ――マリー=モニク・ロバン『パンデミックの生産』の世界 / 太田悠介

「人間のグローバルな活動によって今後も生物多様性が失われてゆくならば、仮に新型コロナウイルスが収束したとしても、未知の人獣共通感染症が新たなパンデミックを引き起こす可能性が高い」という観点から、「地球上の哺乳類のバイオマスのいびつな分布(人間36%、家畜60%、野生の哺乳類は僅か4%)」を改めるために、工場畜産を縮小していくべきだとする。生物多様性の「希釈効果」など分かりやすいのだが、論述のペースがゆっくりで馴染めなかった。「欧州委員会が森林伐採された土地で生産された食品の輸入を禁止する制度改革に着手している」など、パンデミックの恐怖を抑えるため、という観点での人々の行動変容は期待できるかもしれない。

【〈食う〉ことの人類誌】

20.つながりとしての肉食 / 山口未花子

カナダのヘラジカ猟師たちにフィールドワークした著者による肉食との関わり。主張している内容はゴールデンカムイ的で、古老との交流のエピソードはどれも迫力がある。ただし理論的な分析は今ひとつで「動物との密接な関係が、動物への関心や、動物をすごいと思う気持ちを育むと考えるほうが、狩猟を見てきた経験からも妥当だといえる」「食べないようにすることで動物との最後の(何の?)絆を断ち切るよりは、動物との関わり方のほうを見直す方向に進みたい」あたりは情緒的と感じた。「モノだけが受け渡されることではなく、つながりの生成でもある」と民俗的・共同体的価値を帯びた肉食という行為への視点が得られた。

21.肉食にもとめられる開かれた議論 / 野林厚志

著者は肉食を巡る論文集を編著し「他人からの私に対する怒りを買う機会」が増えたという。「肉を、さらには動物性食品を食べるのか、食べるべきではないかという論争に参入すると、どうして人々はかくも攻撃的になるのだろう」という問いに対し、「望ましい食料システムの選択は「誰を尊重し優先するか」という問題にいきつく」からだと暫定的な回答を与える。「倫理学から発信される肉食に対する厳しい批判への反感」を多くの共著者が持っていたという証言も興味深い。

3つのC(カーニズム、キャピタリズム、コロニアリズム)という視点での整理を図り、著者の専門である台湾の民俗史にも触れる。沖縄といい、カナダといい、肉を巡る民俗史が倫理学への応答になるという構造となっている。

産業化、工業化した食料生産の恩恵を受けていた人たちが自分たちの過ちに気がつき、他の生物を含めた地球全体を守るという理念をふりかざし肉食の制限や禁止にまきこみ、また野生生物を苦労して狩猟したり時間をかけて育てた家畜を屠ったりするかわりに、人工的に作った肉を社会の紐帯のための共食に使いなさいと言うのは、あまりにも相手の文化や社会の時間を尊重しなさすぎているようにも思えてくる。

後半は肉食に対する多様な態度を紹介しながら、台湾の「全民来join」という社会制度のように、「二項対立からは争点は導き出せても着地点はなかなか出てこない」と対話のススメに帰着する。ラストに配置されるにふさわしい、これまでの総括を試みたような論考だった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?