日本もようやくインフレ経済の入り口へ。

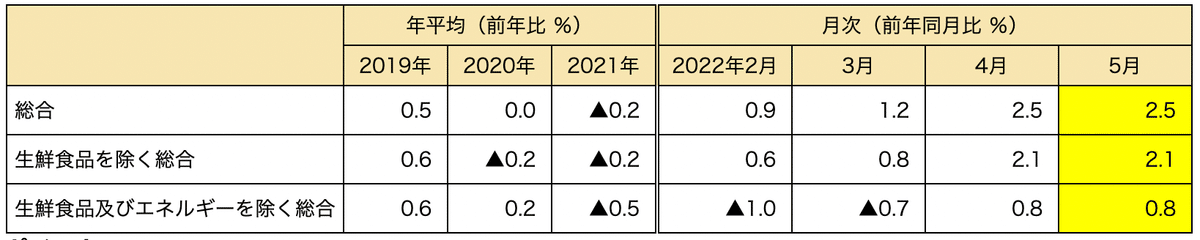

5月の消費者物価指数(CPI)は総合が2.5%、コアコア指数(生鮮食品及びエネルギーを除く)は0.8%でした。

2ヶ月連続の2%超えとなり、ようやくインフレ経済への入り口に差し掛かってきた印象です。

日銀は、長期間にわたり金融政策を頑張ってきたと言えます。

政府側の財政政策はケチケチでしたが(特に岸田政権)、なんとか外部要因(円安&エネルギー高)で物価が押し上げられるようになってきました。

一方で、企業物価(PMI)はなんと9%以上も上昇しています。

これは、仕入れ価格の上昇分を、商品価格に転嫁できていない企業が多いことを意味しています。

このような状況では、多くの企業で賃金を上げる余力があろうはずがありません。

今回実感できる通り、デフレからの脱却期には、賃金より先に商品価格が上がっていくので、消費者にとっては苦しみが先に来ます。

実際、総合指数は物価目標の2%を超えていますが、世界の中央銀行が重視するコアコア指数はまだ0.8%に過ぎません。

一部商品の値上がりに対して、家計は、他の品目の消費を抑えることで防衛していることを示唆していると思います。

日本の物価情勢は、見た目は上昇しているものの、実態(家計の実感)としてはまだデフレに親和的な状態と言えるのではないでしょうか。

賃金上昇前に、日々高頻度で消費する物品価格が上昇している状況は、スタグフレーションと感じられてもおかしくないと思います。

経済政策的には、ここでビビって金融引き締めしないことが大事です。

賃金が上がり始め、各品目の物価があまねく上昇し、それがさらに賃金に反映されるというサイクルが確認できるまでは、金融緩和をやめてはいけないのです。

今この段階で金融緩和をやめたら、これまで低く抑えてきた(それでも上がり始めている)金利が上昇し、ローン等の借入金の金利負担が激増します。

給料が上がっていない状態で、家計への負担だけがいっそう大きくなるのです。

そうすると、家計の防衛志向が強まり、需要が急減してデフレに逆戻りしてしまいます。

企業の側でも、急速な金利上昇は借入金の金利負担が上昇するため、新規投資(人材&設備)による事業拡大には躊躇することになります。

それどころか、商品価格の値上がり分を、人件費削減によって賄おうとする動きも強まりかねません。

まさにデフレスパイラルへの回帰です。

円安煽りからの財政引き締め論に乗っかってはいけない理由がこれです。

現状は、需要を低下させる金融引き締め政策は絶対NGです。

むしろ、家計防衛の動きを強めないために、家計支援のための財政政策がまだ必要な段階と言えます。

ただし、消費税ゼロみたいな、大規模で一律なバラマキが必要なフェーズではなくなってきているかもしれません。

実際、一部の企業では商品の価格転嫁が進捗しており、ボーナスが増えた人々も出てきています。

ここで過剰に財政を吹かし過ぎると、米国のように物価がオーバーシュートし過ぎる可能性があります。

長期的かつ大規模な財政出動は、もはや適切ではないと思い始めています。

個人的には、現状の最適解は、個別品目の値上がりに対応した消費者への直接給付金と考えています。

ただし、先日Twitterで呟いたように、マイナンバーとそのデータが活用できないため、このような政策は不可能です。

景気の足取り不透明 日銀6月短観https://t.co/7RSUQujjUD

— コータロー@兼業投資家 (@Trader_Kengyo) July 1, 2022

円安の恩恵を受けてきた製造業でも景気の先行き悪化か?

黒田総裁は「強制貯蓄」により需要が賄われるとしていましたが、、、

企業の価格転嫁や賃金上昇が進まないまま買い控えの動きが強まると、デフレ圧力が再燃します。

↓

よって現実的な手段としては、時限的な消費減税や、所得額に応じた一定率の給付金が次善の策と言えるのではないでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

もしこの記事を読んで「ためになった」と思っていただけましたら、「♡」ボタンを押していただけると励みになります。

Twitterでは、リアルタイムでのテクニカル分析やニュース解説などを

つぶやいています。

フォローよろしくお願いします!

僕が初心者を卒業することができた経験から重要だと思うことを体系的にまとめたマガジン「デイトレで勝てるようになるためにやるべきこと」も公開していますので、ぜひご覧ください!

#減税

#インフレ

#デフレ

#参院選

#選挙

#投資

#トレーディング

#デイトレ

#株

#株式投資

#経済

#資産運用

#政治

#無料

#FX

#為替

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?