本はなぜ文字で書かれているのか? 文の余白と楽しみ方-素朴な疑問#3

本を読んでいる時に、ふと思う。

どうして本は、文字で書かれているのだろう?

映像コンテンツなら、見た人みんなが同じ情報を得られるし、共通の感覚を得やすいかもしれないのに、本は未だに文字で書かれている。

言語が違えば、文章を読むことすらできない。

有益な情報を得ることすら叶わない。

もし世界に言語が1種類だけだったら、そんな不都合は発生しないのに。

(でも言語が違うから、翻訳家という職が生まれたわけだが…)

私は考えた。

①曖昧な事を伝えたい時、文章を書くということ。

②同じ文章を読んでも、人によって捉え方が違うということ。

文章には、上記のようなチカラがある!

そして似たチカラを、音楽や美術も持っている!

(こちらは言語の違う地域にも届けるチカラを持つ)

つまり、文学は芸術の仲間なのよ。

①に至っては言わずもがな。映像は物理的に示すことができないと、映像化は難しい。

美術で表現しようとすると抽象画になってしまう。

②については、余白を含んだ文章においては、可能だと考えた。

人はその余白部分を、自分の好きなように埋めて、文章を読んでいる。

むしろ、本を読むというのは、余白を楽しむ事なんじゃないかなーなんて考えてみたり。

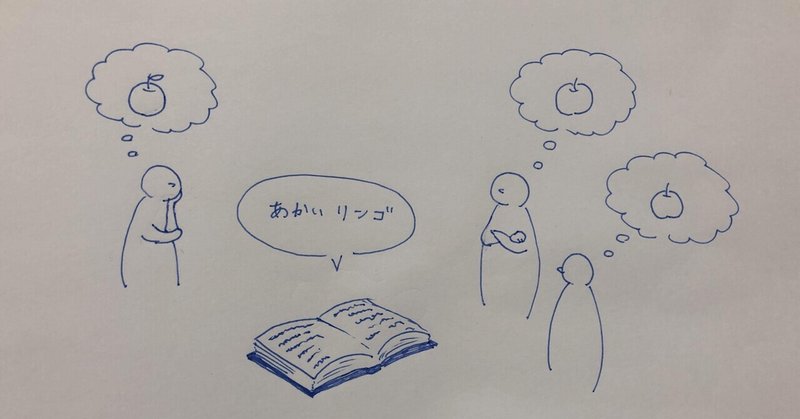

例えば、「赤いりんご」と文字で書かれたとき。

人によっては、暗めの赤色か、ピンク目の赤か、オレンジ寄りの赤か、まだ緑がかった赤なのか、フジなのか紅玉なのか、甘いのか酸味があるのか、シャキシャキかモッサリなのか…。

文字を読んで想像する「赤いりんご」は、人によって違う。

想像する余白があるから、違いが生まれる。

これが醍醐味なのかな。

本は1人で読んで完結してしまうことが多いけれど、他の人と共有することで、新しい視点が得られるんじゃないかなぁ…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?