北斎と肉筆浮世絵の美―氏家浮世絵コレクションー:2 /鎌倉国宝館

(承前)

展覧会名にあるように、本展の主役は葛飾北斎。展示作品においても、「氏家浮世絵コレクション」全体からみても、最も点数が多いのは北斎の肉筆画だ。

前回は北斎の師でもある勝川春章の作品をご紹介したが、展示順としては北斎《大黒に大根図》が最初の1点であった。

七福神のひとり・大黒天が、大きな大根の表面に書きつけをしようとしている。

背伸びをして、身体が弓なりになってしまうくらい、腕を高く上げている。無理な姿勢に耐えかねて、ぷるぷると震えていそうだ。

大黒天と大根には浅からぬつながりがあって、大黒さんへのお供えとして、二股の大根を捧げることも多い。この大根も、引っこ抜けばきっと二股になっていることだろう。

では、その大根に落書きというかサインをする大黒天の図像は、なにを意味するか。

解説によると、児島高徳の見立てだという。なるほどと思わされた。

児島高徳は、後醍醐天皇の忠臣。敗れて遠流の身となった主君へ向けて桜の幹にメッセージを刻んだ逸話が、『太平記』や講談などによって知られた。戦前には教科書で紹介され、唱歌や紙幣のイラストにもなっている。

それにしても大黒さん、わざわざそんな高い位置に書かなくったって……といった感じである。児島高徳のように、せいぜい目の高さにしないと、後醍醐天皇も読みづらいし気づかない。

大黒さんなりのこだわりというか、北斎なりのたくらみがあるのだろう。その意図するところはわからずじまいだが、福耳を揺らす大黒さんは、なんだか楽しげでもある。細かいことは、まぁいいか。

こちらをはじめとして、北斎の肉筆画は16件。今回は出ていない北斎もまだあるようだから、かなりの力の入りようだ。

展示作品のなかでも、《桜に鷲図》に惹かれるものがあった。

今を盛りと咲き誇る桜の花なぞ押しのけて、デンと構えた荒鷲の勇姿。苔むした巌をがっしりと掴むたくましい両脚は、まるでびくともしない。表情は自信たっぷり、強者の余裕がうかがえる。

コレクション中の白眉といわれる《酔余美人図》の展示は残念ながら終わってしまっていたが、それでも北斎の作はかなり充実。

さまざまな画風・画法を貪欲にミックスさせ、「北斎流」としかいいようのない絵を描いた画家の筆の跡を、じっくり堪能することができた。

氏家コレクションを代表する作品である、 #葛飾北斎 筆「 #酔余美人図 (すいよびじんず)」。縦横30㎝ほどの小さな画面のなかには、酔いのまわった物憂げな美しい芸妓が横たわっています。白い肌と真っ赤な盃が際立つ、北斎肉筆画の傑作です。

— 鎌倉国宝館 (@kamakura_museum) January 28, 2021

今回の展示では、ぐっと近くでご覧いただけます。 pic.twitter.com/u63C61KmZe

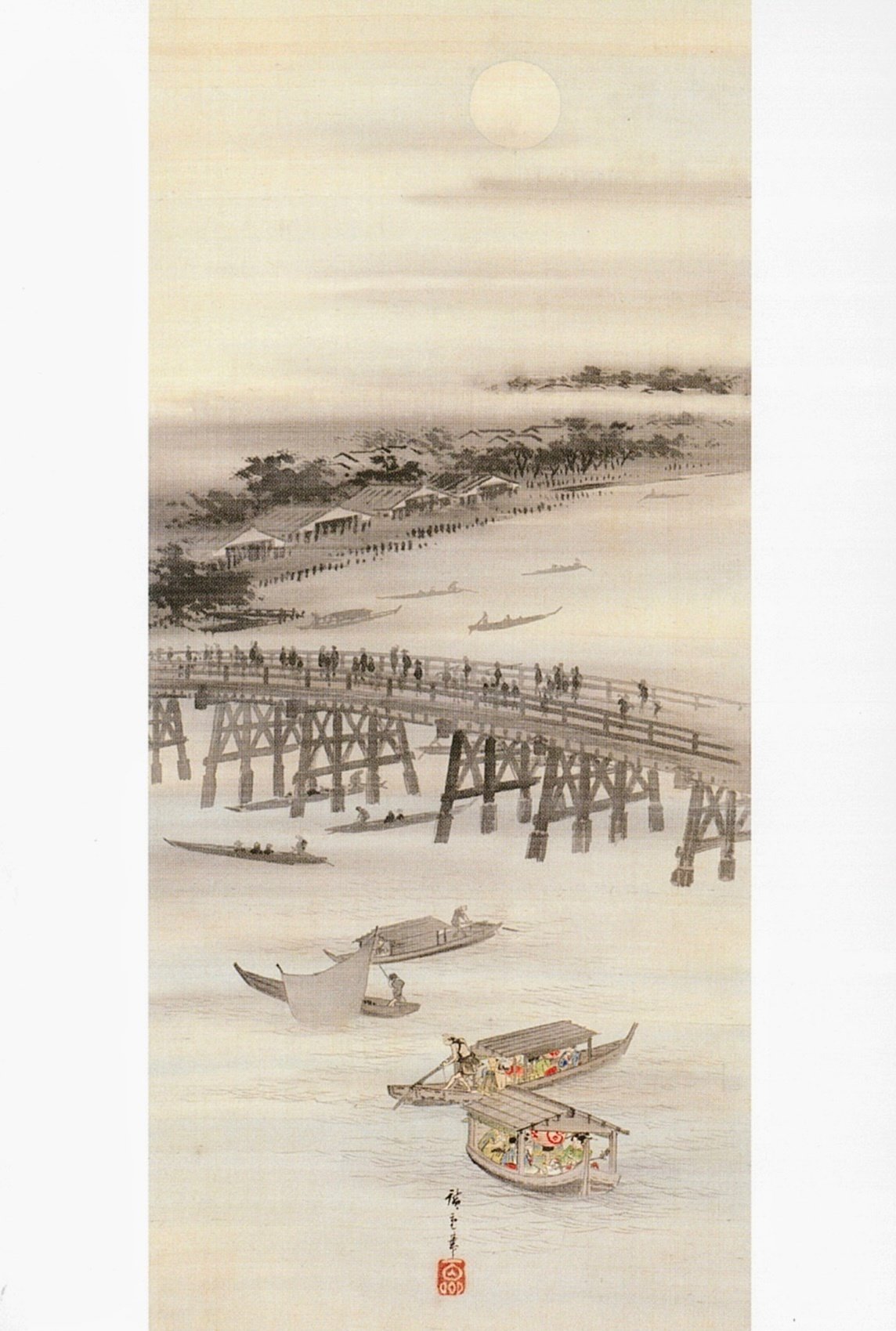

初代歌川広重の三幅対《雪月花図》もよかった。

高輪の「雪」の景、両国の「月」の景、御殿山の「花」の景からなる本作。なかでも、隅田川の納涼のひとときを捉えた「月」に魅了された。

一見モノクロームにもみえる画面のなか、スポットライトを当てたかのようにひときわ華やぎをみせる、屋形船2艘。

ゆとりある画面構成だが、そのなかに配されるひとつひとつのモチーフは、たいへん微細に描きこまれている。疎と密とのメリハリがおもしろい。

ただ、空や川面のような「疎」「余白」といえそうなところにも、よくみると淡く色がひかれている。「スポットライト」の効果を補強する要素ともなっていて、広重の視覚トリックの巧みさを感じさせる。

この「月」を中幅に、品川沖を背景に高輪御殿山の花見を描く「花」、雪の降り積もった曇天の川べりを大八車や馬が往く「雪」が脇を固める。

先日のNHK「日曜美術館」は広重の風景画の特集で、「詩情」がキーワードとなっていた。番組内で映ったのは浮世絵版画が中心であったが、わたしは肉筆の風景画のほうに、より細やかで、隅々まで行き届いた詩情を感じるのである。

この作など、まさにその最たるものであった。

——ひとしきり観て、展示室を後にする頃には、「鎌倉で浮世絵なんて」といった気分は消えていた。

むしろ、これまで観に来なくて、ずいぶんと損をしていたものだなぁとすら。

なんとも、お恥ずかしいかぎりである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?