2024年2月の記事一覧

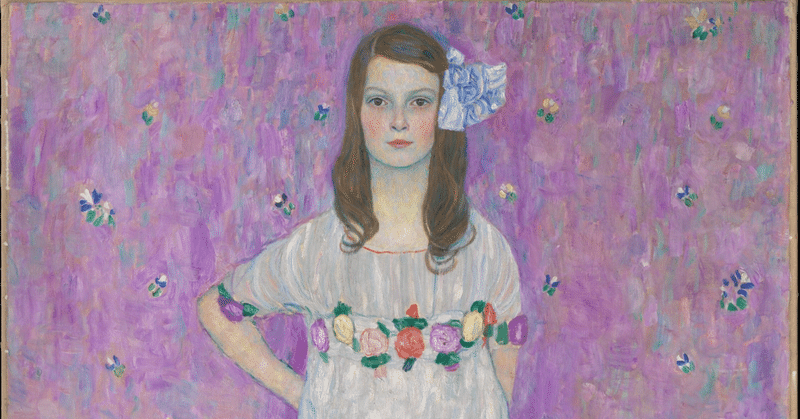

芋洗ふ女は白き安養寺 夏目漱石の俳句をどう読むか47

芋洗ふ女の白き山家かな

さてこの芋は山芋かサツマイモか、はたまたジャガイモか。解説者はただ芋が秋の季語であるとのみ説明して、この芋の何たるかを教えない。また芭蕉の、

芋洗ふ女西行ならば歌よまん

……という句を紹介する。

こういうことがやがて解らなくなる。芭蕉の詠んだ芋は山芋か山の芋、漱石の詠んだ句はそれに加えてサツマイモの可能性もある。無論実景ではなかろうから、漱石がただ芋という文字

秋の山左右に細き蕃椒 夏目漱石の俳句をどう読むか46

日本全国の近代文学2.0の皆さん、おはようございます。

みなさん、これが近代文学2.0で、皆さんがこれまで寝ていたことを證明します。

秋の山静かに雲の通りけり

子規は「通り」に傍線を引いて「此語生矣」としたそうだ。「矣」の音読みは「イ」。断定・推量・疑問・反問・感嘆の意。~矣で。…である。…だなあ。…だろう。の意味になる。つまり生、そのままでよくないと言っている。俊成なら「ただことばな

二つ三つ菊ちらほらと馬逸す 夏目漱石の俳句をどう読むか45

花芒小便すれば馬逸す

解説に子規の評があり、「小便の為に馬を逃がしたるは理屈ありてよからず」とある。なるほど。言われてみればそういうことか。

しかし理屈云々の前に古色をつけようとして、馬を曳いているのはどうなのだろう。これが馬子だとしたら大変なことだし、実景でないのは見え見えなのだから、どこに感心すればいいのか解らない……。

いや、これは「花芒に小便をしたら、おれの一物の大きさに驚いて

誰が家ぞ下で稲こく小松山 夏目漱石の俳句をどう読むか44

誰が家ぞ白菊ばかり乱るゝは

この家は解説によれば子規の遠縁の近藤家だそうだ。だから? という句である。

そんなことは漱石しか知らないし、わざわざ添え書きしなければ誰にも(子規にも)分らなかったわけだ。その解らない筈のところを「誰が家ぞ」とやる意味があるのかなあと思ってしまう。

まあ「白菊ばかり」が乱れているので、ほかはきっちり整っている近藤家だったよ、という報告でもあるのだろうか。

夏目漱石は文学博士?

漱石は辞退したが野口英世と幸田露伴と同時に授与されていたようだ。

ここまでは知られていること。

この報道が最後なので、夏目漱石は実質的に文学博士ということになろうか。ウィキペディアには「文学士」とされているが、自認は別として文学博士なのでは?

夏目金太郎って、誰や、君?

弁慶に海鼠の春は候まじ 夏目漱石の俳句をどう読むか43

海鼠哉よも一つにては候まじ

凄い句だ。「海鼠哉」がいきなり頭についている。

おしりが「海鼠哉」は珍しくもない。しかし頭に「海鼠哉」とやられると、「え? 何が?」となってしまう。それから「よも一つにては候まじ」と破調で来るところがいかにも手馴れている。

……と思えば原句は「やよ海鼠よも一つにては候まじ」で、これを子規が添削したようだ。かなりの改作だ。それで評点が「◎」というあたりが子規の

朝寒に太鼓敲くや縄簾 夏目漱石の俳句をどう読むか42

轡虫すはやと絶ぬ笛の音

解説によれば「落第カ」と添え書きがあるとのこと。

まあ、落第である。轡虫の鳴き声は笛の音ではない。弦楽器の音だ。

轡蟲夜討も來べき夜なる哉

轡虫夜討よすると覺えたり

一夜一夜がちやがちや近くやかましく

子規の「轡虫」の句はこの三つ。上の二つは轡虫の鳴き声を夜討ちの準備の刀や槍の触れ合う音、或いは鎧の軋みになぞらえている。これが笛の音ではおかしい。

おか

ピストルにインテレストや蓮の花 夏目漱石の俳句をどう読むか41

夏痩せの此頃蚊にもせゝられず

とはいえこの時よりは肥えていただろう。

ここで詠まれている「蚊」は現在われわれが目にするものとは異なるものであろう。少なくともチカイエカではない。しかしヒトスジシマカであったにせよ、その性質が昔と今ではかなり異なるように感じるのだ。

昔の蚊は羽音がしばらく周囲を巡り、羽音が聞こえなくなった瞬間に吸い付くという、少し間合いというものがあるものであった。

芦ノ湖や猫も杓子も時鳥 夏目漱石の俳句をどう読むか40

五反帆の真上なり初時鳥

五反帆は「ごまいぽ」と読むようだ。

いや「ごたんふ」なのか。

春風や五反帆川をさかのほる

まあ、「ごたんぽ」かなあ。

この歌は五反帆の船が進んでいく真上に時鳥が飛んでいるよ、という程度の意味なのだろうか。

ただ五反帆の船に乗り込んでいて空を見上げたら時鳥の腹が真上にあった、と読んでみるとなかなか勢いの感じられる句である。「真上なり」が効いていて、おもしろ

芥川の思い人が漱石の思い人へ捧げる和歌を詠んでいる件

美くしき物のすべてをあつめたる其うつそみは隱ろひしはや

片山広子が大塚楠緒子の和歌を詠んでいたなんて意外、というだけの話。

後に漱石に親炙してって……。

大塚楠緒子 和歌 十一首

櫻ばなさきよけらしなくれなゐの露をわけていざや尋ねん

さし出る朝日かをりて梅の花ほゝゑむ見れば年たちにけり

二つ三つ今朝さき出し梅か枝をさかりとみせて積るあわ雪

春風のさそふまにまにちる花をつばさにかけてとぶ燕かな

ちりはてし櫻の花はさきつきてかきの山梨はなさきにけり

春雨のふるや岡へのわかすゝき手をきる程とははや成にけり

からすなく聲も霞にうつもれて山の端くらしあけほのゝ空