ノベルゲーム『徒花異譚』プレイ感想

『ATRI』と同時に発売されたアニプレックスエグゼ第一弾のもう片方、ライアーソフト制作の『徒花異譚』をプレイしました。

いつも通り、【感想まとめ】と【プレイ中のメモ】の二部構成です。

!ネタバレ注意!

総プレイ時間:8時間5分

実プレイ日数:6日間

【感想まとめ】

とても苦手な作品だった。

同じくアニプレックスエグゼの第一弾である『ATRI』も、これぞ美少女ゲームというような典型的なギャルゲー恋愛譚でニガテだったが、あっちはまだマシだったと思い知らされた。

『徒花異譚』が自分に合わない要因は大きくふたつある。

①「運命の男女」を主軸とする乙女ゲーム的構成である点

②「お伽噺」を主題としたメタフィクション的物語である点

これらふたつが掛け合わさって、本当にスキ(好き)の無い、自分のいちばん苦手なタイプのノベルゲームになっていた。

良かった点

以上の苦手ポイントを掘り下げる前に、良かったところを挙げておく。

何よりもまず、イラストは良かった。ライアーソフト作品がほぼ初めてだったので、ノベルゲームとしてなかなか見ないような大石竜子さんの耽美で華やかな絵柄は、好みかどうか以前に、とても貴重で挑戦的に思えて好ましかった。白から様々な色に染まる白姫の着物の美麗さといったらない。

また、海原望さんの硬質な文体のテキストも、それほど好みではないとはいえ、純粋に巧いなぁとは感心しながら読んでいた。プロット・シナリオは全然合わなかったが、その文章の巧みさだけを頼りになんとか読み進めていけた。

また、上記の通り本作はメタフィクション作品であるが、それとは直接関係なく、プレイヤーのわたしがこのノベルゲームを(いつも通り)”メタ” に読解しようとしたときに、そこそこ楽しめる要素は多かった。

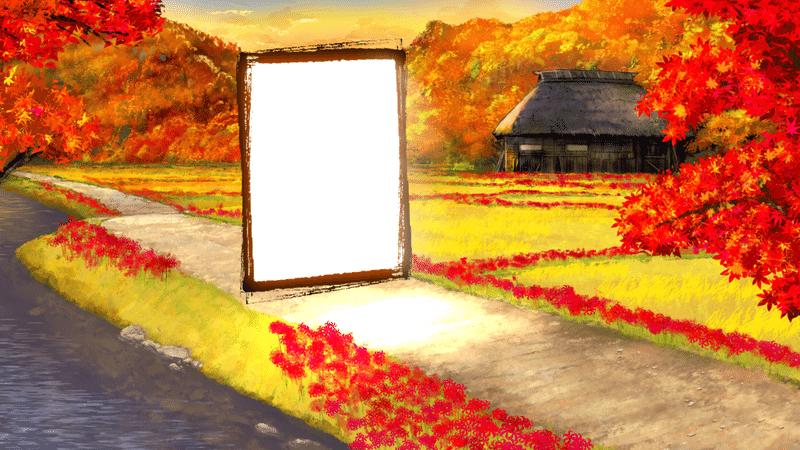

具体的には、立ち絵やスチル、筆文字の演出素材などの、グラフィカルな素材の用いられ方が興味深かった。例えば黒筆は自分の大きな筆で書いた文字を実際に顕現させる能力をもっており、「扉」と宙に書き付けると、文字が光って、世界間を移動できるどこでもドアのような扉に変化する。

この「扉」という文字にしろ、それが変化した扉にしろ、そのCG素材はノベルゲームの基本的な画面空間(背景美術+キャラ立ち絵+テキストウィンドウ)のレイヤー間に配置されており、文字が実体(の画)になって人物に干渉する、というのが絵面としても、(深読みして)ノベルゲームの本質の隠喩としても解釈できてテンションが上がった。

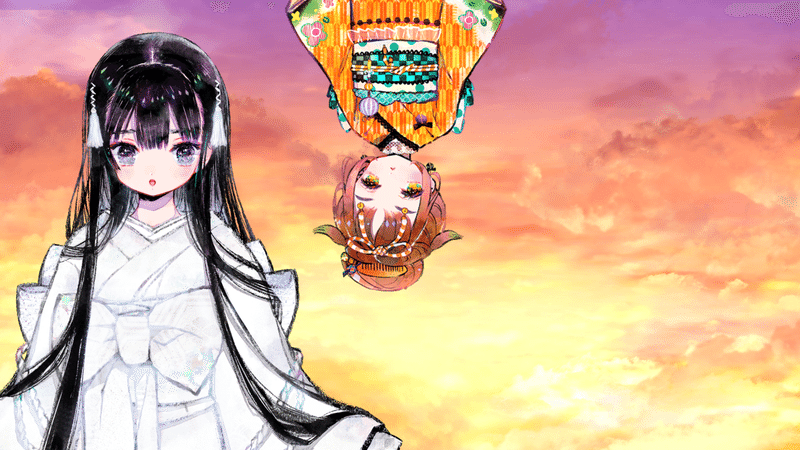

また、白姫たちは様々な「絵草子」に入って紙魚に食い荒らされた物語を修復しようとするが、この絵草子の中の世界をノベルゲームの画面でどう視覚的に表現・演出するか、という点で面白かった。

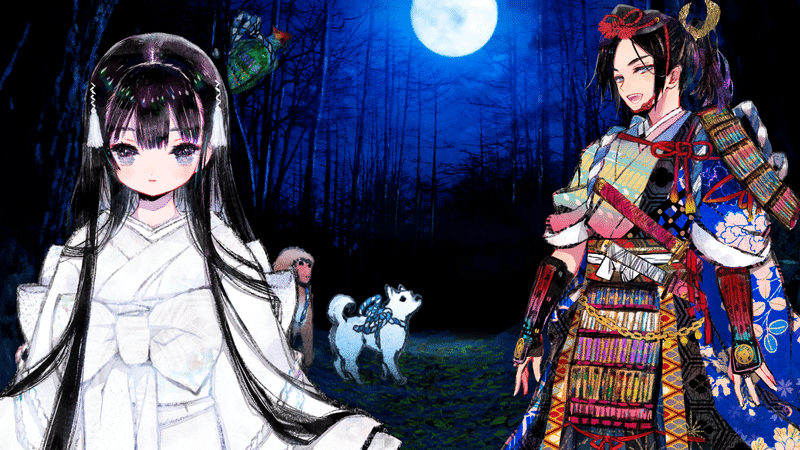

「花咲かじいさん」などのよく知られた昔話の世界の背景美術+登場人物は、絵巻物のような絵柄の平面的なパースによって遠景に描かれる。しかし、絵草子の外からやってきた白姫たちメタ存在は一般的な「立ち絵」として近景に描かれる。

そして、絵草子の登場人物でありながら、ゆいいつ白姫たちと干渉・会話できる「案内人」キャラは、これら2つの奥行きの位相(レイヤー)を渡り歩くことができる。

このように、単にメタフィクションのストーリーをするのみならず、それをノベルゲームで表現するときの演出にきちんとこだわりがあり、わたしのような、全ての作品をメタに読もうとしてしまうオタクの性癖もくすぐってくれた。(以下の「プレイ中のメモ」で、様々な場面のメタノベルゲームとしての妄想解釈を詳しく展開しているので物好きは探してみてほしい)

そして、本作そのものというよりは、先述の『ATRI』と並べたときの、見事な好対照性はとてもいいと思う。男主人公のギャルゲーと、女主人公の乙女ゲー(どちらもヘテロ恋愛譚)。絵柄や物語世界の雰囲気も、片やポストアポカリプスのアンドロイドSFで、片やお伽噺の世界を旅する和風メタフィクション。こうして正反対とすらいえるノベルゲーム2作品を嚆矢として始まった「アニプレックスエグゼ」のこれからを更に楽しみにしていきたい。

思えば、第2弾=第3作である『ヒラヒラヒヒル』はW男主人公モノであり、王道のギャルゲー要素と、瀬戸口廉也らしい社会派要素が合わさったノベルゲームであった。そして、今夏リリース予定の『たねつみの歌』は主に3人の少女を主人公とした、児童文学を原案としたノベルゲームである。こうして4作品を見渡してみると、少なくとも主人公のジェンダー的にはバランスが取れているなぁと思う。(むろん、これはナイーブな男女二元論に基づく発想であり、ノンバイナリーな、より多様で曖昧で包括的なジェンダーやセクシュアリティの物語が商業ノベルゲーム業界にも一般化するべきだとも思う。)

苦手だったポイントその①「運命の男女」を主軸とする乙女ゲーム的構成である点

『徒花異譚』は、「本編」は白姫という記憶喪失の少女を主人公として、彼女の「パートナー」である黒筆との関係が描かれる。黒筆が特に何も言うことがないくらい完璧イケメン(スパダリ)であることからしても、また白姫の純粋無垢で病弱で様々な色に染まることができる夢見がちな少女という造形からしても、きわめて王道の乙女ゲームの建てつけだと思う。私自身、乙女ゲームは片手で数えられるくらいしかプレイしたことがないので何も偉そうなことをいう資格はないのだが、少なくとも、本作のような「乙女ゲーム」っぽさは非常に苦手だと感じた。

ただ、乙女ゲームが本質的に苦手というよりは、『ATRI』のような王道ギャルゲーも苦手なので、要するに、1対の固定された(運命付けられた)男女の壮大でドラマチックな恋愛譚が嫌いなのだと思う。(もっといえば、百合だろうがBLだろうが性別未定だろうが、ジェンダーやセクシュアリティを問わず、運命的で固定的な二者関係のロマンスが嫌いである可能性が高い)

恋愛モノ全般が嫌いなわけではなく、むしろ、岡田麿里作品(アニメ)のような三角関係モノや、寝取られ作品はめちゃくちゃ好きなので、つまるところ三角関係の緊張感や嫉妬・焼きもち、失恋、挫折といった比較的暗い生々しい恋愛譚が性癖であるということだ。逆に『徒花異譚』や同人ノベルゲーム『ファタモルガーナの館』のような、シナリオ上で色々と用意された試練や悲劇や困難がすべて、1対の運命的なヘテロカップリングの二者関係の称揚への収斂していくタイプの物語にはめちゃくちゃ虚無感や忌避感を覚える。(そう、本作をやっていて『ファタモルガーナ』っぽさはものすごく感じた。自分がいちばん苦手な、興味を持てない類のはなし)

また(②にも関わるが)本作は「お伽噺」に出たり入ったりするメタフィクションであり、白姫を主人公とした「本編」(3人称で語られる)を枠物語とした外側には、「少女」と「少年」たちの現実の話が重ね合わされている……とはいえ、こちらもお行儀よく登場人物が1対1に対応しているため、特に面白みはなく、むしろ冗長さが増していると感じたし、「幼馴染の運命の男女のヘテロカップリング恋愛譚」である点はまったく同じなので、苦手なのは変わらない。それどころか、嫌いが塗り重ねられている節すらある。

婚約者の青年という第三者が出てくるところは、閉じた二者関係を解体する契機なのではないか、とも一瞬思われるが、しかし色んなタイプのイケメン美男子に言い寄られるのは乙女ゲームあるいは少女漫画のお決まりであり、やっぱり苦手だった。

浦島太郎編の乙姫様のビジュアルはえっちで良かったが、けっきょく純情なヘテロ恋愛を白姫にも教えるための「家庭教師」ポジションだったので哀しい。うりこ姫≒妹は可愛かったが、ヘテロ恋愛を邪魔する百合まではいかなかったので残念。

好みの乙女ゲームもぜったいにあるはず(同人ゲーム『鼓草』とかは大好き)なので、これに懲りずに漁っていきたい。

また、もっとも外枠の、夜汽車のなかで元「少年」の白髪の男が「私」に語り聞かせている位相を踏まえると、白姫あるいは「少女」を主人公とした乙女ゲーム的な物語のさらに外側に、男たちが(「美少女」の)物語を語り聞くホモソーシャルな空間が立ち上がり、後味が悪かった。これだけやって、けっきょく女性は客体的な「登場人物」=ヒロインとして、男に見られ描写され消費される対象でしかないのか……と。

そもそも、「少女」の病床で彼女の夢を誘導するために「少年」が「現から操っていた」(それが三人称の語りだった)という構造からして残念に思う。この作品としては「なんて尊い男女の絆……!共同作業……!」ってスタンスなのだろうけれど、私としては、女性の自立性が最後の最後で根本的に損なわれたようでモヤるのだ。

このように、王道のヘテロ恋愛乙女ゲームとしても苦手だし、メタフィクション構造を重視して見ても苦手だという八方塞がりの状態だった。

なお、「現」エンドの最後のオチは、「むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんがいました」という昔話の定型文を用いて感動を喚起しようとするもので、わたしはちっとも感動しなかったが、なるほど本作がこんなにもヘテロ中心主義で保守的なのはこうした定型文のある「昔話」をテーマにしている時点で当たり前であり、ある種一貫しているのだなぁとは感心した。

苦手だったポイントその②「お伽噺」を主題としたメタフィクション的物語である点

一言でいえば、本作はとにかく「地に足がついていない」物語だったので、興味を持ちにくかった。シンプルに、読み進めよう、という気が起こらず、(特に前半は)連続で1時間のプレイが限界だった。

「徒花郷」が舞台といいつつ、実質的に、蔵のなかしか描かれないので非常に窮屈かつフワフワしているし、絵草子のなかに入り込んでも、「花咲かじいさん」とか「浦島太郎」といった、知りすぎている昔話をお行儀よくなぞるか、紙魚に食い荒らされている箇所を修復する……という、退屈な展開を見せられる時間が続くので、とにかくつまらなかった。何にワクワクすればいいのかまったく分からなかった。(「うりこ姫」は浅学にして知らなかったけど。) 白姫や黒筆の(乙女ゲーム的な)性格・造形が好みでなかったのも大きいだろう。

※「地に足がついていない」のが苦手だというけれど、じゃあ逆に "地に足がついている物語" ってどういうのやねん、と思われた方にはただ一言、「国シリーズをやってください」。

前述のように、『徒花異譚』は、白姫を主人公とする本編と、それよりメタな「少女」と「少年」の物語と、それを過去回想として夜汽車のなかで「私」に語り聞かせる最も外枠の物語の入れ子構造になっている。

夜汽車の位相はいったん置いておくと、本作は、病床の「少女」が(「少年」の誘導を受けながら)夢のなかで思い描く「徒花異譚」という夢想を主に描く構造になっており、いわば「白姫編」と「現実編」の登場人物の多くが1対1対応している。花咲かじいさん≒少女の祖父、乙姫様≒家庭教師、うりこ姫≒少女の妹、桃太郎≒婚約者……など。アニメ映画『リズと青い鳥』などもそうだが、このように「おはなし」の登場人物・筋書きと、ひとつメタな現実世界の登場人物・筋書きを重ね合わせるタイプのストーリーテリングが私は苦手なので、とてもつまらなかった。

こういう物語って、フィクション・物語・創作の素晴らしさを押し出しているわりには、逆に、現実と容易に一対一対応してしまうくらいの、薄っぺらいものではないかと感じてしまう。虚構の自立性をむしろ毀損しているのではないか、と思うのだ。真に面白い「物語」とは、それが虚構であるとか現実世界との対応関係とかを特に何も匂わせたり主張したりせずとも、そのものだけで、それこそ読者が作品世界に没入してしまうような魅力を持った作品のことをいうと、私は考える。

より具体的に見ていくと、白姫がめぐるお伽噺は、花咲かじいさん→浦島太郎→うりこ姫とあまのじゃく→桃太郎、という4幕構成になっている。これらの各章であらわれる選択肢の分岐構造を鑑みても、「案内人」が徒花荒らしとして暴走→分岐によって雑な大団円を血で書くバッドエンドか、白姫の着物の色が変わり登場人物を救って正しい結末に導くトゥルーエンドかの2パターン……と、同様のフォーマットの展開が3度くらい繰り返されるので飽きてしまった。

雑なバッドエンドを除けば、夢か現かの2つの結末が用意されており、分岐構造のあるノベルゲームならではの、虚構と現実の関係の表現を試みているつもりだろうけれど、きわめて凡庸である。幸せな夢から覚めずに息を引き取るテンプレのメリーバッドエンドも、夢から覚めて運命の相手と再会してなんやかんやで病気から回復して結婚して添い遂げる大団円も、そっかぁという感じであった。

【プレイ中のメモ】

『ATRI -My Dear Moments-』もそうだったけど、UXがスマホなどの小さいディスプレイでも遊びやすいように最適化されているように思う。スマホ対応してるんだっけ?

ライアーソフトらしい、擬古文のような気取った文体(海原望さん?ほぼやったことないから無知)

冒頭のプロローグ(夜汽車の枠物語パート?)は一人称叙述だったが、OPを挟んで「本」の内容に入ると昔話のような三人称の語りになった。『銀河鉄道の夜』から『不思議の国のアリス』へ。自身の過去作でいうと『Forest』にも似ている?

脚(腿)が見えるくらい引き気味の立ち絵から、クローズアップで寄る演出 三人称叙述と併せて「カメラ=語り手」を意識させる。

美少女と化け物の構図──イベントスチル

別の人物の立ち絵とこうして並んで見せられると、たしかに「少女」の立ち絵は輪郭線がやや曖昧に描かれていて、記憶喪失している彼女自身の輪郭のなさ、寄る辺なさを上手く落とし込んでいることがわかる。

男性のCVもちゃんとあるタイプのノベルゲームだ! ギャルゲ、「美少女ゲーム」だけでなく乙女ゲームっぽさもあるのかな。美男美女のヘテロカップル譚。

お~おもろ! 中空に「画」(文字だけど)を描いてそれが実体化する──という「能力」じたいは2次元コンテンツでありふれているが、それをこうしてノベルゲーム/ビジュアルノベルで演出することの面白さを、明らかに狙ってやっているのがわかるから興奮できる。

この最後の↑画面は「背景美術<筆で書いた扉<立ち絵」という3層構造を成しており、人物(立ち絵)が周囲の世界(背景)に対して働き掛けて、中間レイヤー("文字")を生み出す権能をグラフィカルに示している。その異能力が「文字を書く」ことである点は、どう考えてもメタフィクショナルな目配せだ。テキスト(文字)から成るノベル(小説/物語)が視覚化(ビジュアライズ)して物語内の人物や世界に作用するという、まさにビジュアルノベルの構造そのものを言い当てたようなシーンが、こうして些細に描かれることの期待感といったらない!

更には──テキストとイラストのみならず、音韻(サウンド)までも射程に入っているというのか。

ガールミーツボーイ 記憶喪失主人公は王道

少女主人公モノだが、それが「作中作」っぽくて、それより一つメタな枠物語の主人公は男性っぽかった(ジェンダーレスかも)

少女を「しろひめ」と呼び、古い知り合いだという筆使いの少年 中盤以降でこの少年視点の過去回想パートありそう

黒筆と白姫 男側が「筆」なのは、「書く=創作する」という特権性を象徴しているようで、対する女性側が「白姫」という誠に典型的な客体であることも踏まえると危惧せざるをえない。

徒花郷(あだばなきょう)

え~~ 黒筆は自分がいるところが「絵草子」の中の世界だと認識しているのか! 思ったより直球のメタフィクションだった

絵草子か。ビジュアルノベルに対応する昔のジャンルは確かにそうか

黒筆たちは絵草子の世界を渡り歩く「旅人」らしい。狂言回しというかメタな読者≒主人公というか。

凝ったワイプ演出

え~なんか始まった! こういう「話」を幾つも渡り歩いていくかんじか

こうしたメタフィクション作品でもっとも直近で覚えているのは『すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』だな……あれを思い出す。

物語を食い荒らす「紙魚」を白姫が捕まえて黒筆が元通りに書き直す連携プレー ガールミーツボーイというより、(元)同僚といったほうがいいか。

物語の修復業。子供向け絵本とかでもありそうなベタな設定

この美術と人物素材の合わせ方おもしろいなと思ったけど絵草子の挿絵と同じだった。

ワイプというより漫画のコマのような演出 立ち絵も同時に出したまま。

えーなんでおじいさんだけが特別なのか。「主人公」だからか。

「ただひとつの運命」的なこと言ってたのに選択肢あるんかい

>シロが戻ってきてよかった

今度は三択の分岐

>自分の望む結末を

うおおびっくりした おじいさんが…… 「徒花荒らし」

攻めたおもろい展開かと期待したけど、やっぱり善悪の割り振りが素朴に固定されているナイーヴなおはなしである点は変わらないようだ。

白姫が吐いた血のような赤い墨で「夢」を書いた。物語とも呼べない稚拙な2文

今のところ、絵柄が風変わりでメタフィクションおとぎ話の建て付けなだけで、本質的にはもろ少女漫画だな。主人公の女の子が、自分を肯定してくれる完璧イケメン幼馴染と「再会」して恋に落ち直す話。黒筆くんが完璧イケメン(スパダリ、「理解のある彼くん」)すぎて何も魅力が立ち上がってこない。

それから、ふたりがいる「徒花郷」の舞台空間がほとんど描かれていないので、狭い小屋で絵草子を読んでいるだけの動きのない話のようにとらえてしまう。

三人称の地の文だけは巧いので面白みがあるけれど、それくらい。

次は浦島太郎か 浜辺の背景美術いいですね 引き固定カメラっぽい演出になるし

御伽のなかで唯一ふたりが見える「案内人」は主人公とは限らない。

亀のCVは女性なんだ

乙姫さま綺麗で煽情的だ

「白姫」という名は乙姫が付けた。面倒見の良い姉貴分のような人柄

竜宮城のエンドレスエイト

2つの選択肢どちらも一番上を選んだら、浦島太郎編はバッドエンドになったっぽい。それでも「物語」は続く

主人公の白姫のことをいまだにまったく好きになれない、むしろどんどん嫌いになってきている。少女漫画というより乙女ゲームの主人公のような「無垢な」造形。ギャルゲーの男主人公が基本的に嫌いなのと同様。黒筆とひっくるめてこいつらの物語にまったく興味が持てない……

うりこ姫とあまのじゃく 知らない昔話

うりこ姫かわいい CV高森奈津美さん?

桃太郎の女ver.だと思ったらこんな噺なのか。おもしろい。「男」は外の世界へと冒険に出るが、「女」は閉じた〈家〉から出してもらえずに、外界からやってくる脅威に〈扉〉越しに対峙する。

記憶の中の「彼女」にはうりこ姫に似た妹がいた。祖父から昔話を読み聞かせてもらっている。

昔話の筋書きの差異・多様性を、ノベルゲームの分岐構造と重ね合わせている。

「立ち絵」と「イベントスチル(中の人物)」の境界例として興味深い

はじめ、背景美術上に大量複製した人物絵を置いて、さらに増殖して、立ち絵としか思えないほどに迫ってくる。分身・増殖というホラー演出が可能にした境界攪乱例だ。

プロットは想定通り、嫁入りを拒否するうりこ姫の心情を抉り出す展開へ。父権性に抑圧される女性を描くのはいいけど、それならメインの白姫と黒筆のヘテロカップリングも否定しなければいけないと思ってしまうなぁ。白姫は自立せい。存在原理的に難しそうだが。

この絵面もなんかおもろい 扉デカいな 道とパースはだいたい合ってるのがまた笑える

3連続でバッドエンドを選び続けているが、展開が一辺倒の繰り返しでつまらない! ようは、白姫たちとコミュニケーションできる「案内人」役が必ず徒花荒らしとして闇堕ちしてしまう、ということ。

物語を俯瞰できてしまう登場人物は、そこに近代的自我が宿り、物語の筋書きと矛盾する「ほんとうの望み」を抱くことで、自身の生きる世界=物語との軋轢に思い悩むってことか。「昔話」を前近代の物語だと捉えれば、前近代(中世?近世?)と近代の葛藤の話として読めるか。

桃太郎編

さいしょに白姫が降り立った夜の森はここだった。

うりこ姫≒妹と同じように、白姫≒「少女」は、桃太郎≒婚約者 という記憶を思い出す 絵草子の蔵の持ち主の祖父を敬愛し、父にはいい印象がない?

めっちゃ今更ながら、白姫らメタ存在を認識して会話できる「案内人」だけが絵草子中で「立ち絵」になれるのだな。他のベタ登場人物は、絵草子の挿絵と同じ絵柄で背景美術のなかに溶け込んだ形で描かれている。

ベタ登場人物でありながらメタ存在の白姫と話す案内人は、そうした絵草子の挿絵とノベルゲームの立ち絵の位相を行ったり来たりしていて、おもしろい。イベントスチルと立ち絵の関係を考える上でも興味深い作品

あ、蔵の祖父≒花咲かじいさん、家庭教師≒乙姫様、なのね。そして婚約者(≒桃太郎)側にも「三人の友人(≒犬猿雉)」がいる。

虚構と現実がこのように一対一対応する構図は苦手。

「犬」や「海」など、これまでの昔話で見てきた光景・人物を思い出して連想することで、桃太郎の続きをつくる白姫

「現実」の婚約者が病で亡くなったことで、この昔話の桃太郎もまた「鬼」≒死によって無惨にも倒されてしまった。そして病をうつされた「少女」は床に伏し、白姫もまた「血」を吐くようになった。

死の淵で幼馴染のイケメンが助けにくる。ほんと王道の乙女ゲームだなぁ。

アニプレックスエグゼの第一弾の2作品のうち、『ATRI』がベタなギャルゲー(男主人公)だったのに対して、こちらはメタな乙女ゲー(女主人公)であり、好対照ではある。これら対照的な2作をまず「ノベルゲーム」の新規ブランドとしてリリースする姿勢は好ましい。ただ、実際のゲームは自分の好みではないのが難点……。

いちおうはジェンダー対称なはずの「乙女ゲー」と「ギャルゲー」は、この通りその名前で有徴化されているのが女性性(乙女/ギャル)のみであるという非対称性が存在する。「美少女ゲーム」という言葉も同様だ。この『徒花異譚』は黒筆や桃太郎のような眉目秀麗な男性キャラ(イケメン)も描かれる乙女ゲームだが、「美少女ゲーム」に括られるのだろうか。

あるいは反対に『ATRI』のような典型のギャルゲー、男主人公が「美少女」ヒロインに出会って恋愛をするノベルゲームにおいて、男主人公(夏生)らのような眉目秀麗な男性キャラ(イケメン)も描かれているが、彼らは有徴化されることがない。「美少女ゲーム」のなかに確かに存在するのに、表面化することのない男性たち……。

ヘテロ男性ユーザーが大半を占めるギャルゲーならまだしも、ヘテロ女性ユーザー向けの「乙女ゲーム」でさえ、「美男子ゲーム」的な言い方はされず、あくまでプレイヤー各の自らを有徴化する「乙女」ゲームと表現するのはなぜなのだろう。

翻ってギャルゲーでも、美少女ヒロインを楽しむばかりでなく、主人公を含む美少年イケメンたちを消費している節もあるのではないか。ケロQ/枕の『すば日々』~『サクラノ』シリーズなどは顕著だ。才能のあるかっこいい美男たちの物語として、「父-息子」あるいは同い年の「BL」として暗黙裡に消費されている面はないのか。それは、ミソジニーや父権性、男性中心主義も絡んだ難しい問題ではあり、個人的には苦手だが、しかし美少女中心主義を相対化するうえでも重要だと思う。

これまでの3つの昔話で暴走した徒花荒らし達はすべて、「少女」自身の想いの反映だった。近代的自我がどうこうという妄想は──ナシ!

目の前の完璧イケメンが自分の妄想の産物だろうが、彼自身が自分のために尽くして生き抜いてくれていることを否定できない。どこまでも甘い乙女ゲーム世界の筋書き

ギャルゲーでよくヒロインが消えていくように、乙女ゲームではイケメンが「主人公」のために消えていく

かっこいい 白と黒の物語 実質BLEACH

>夢

『徒花異譚』の蔵から、そして森=『Forest』へ──

なるほど。冒頭の「旅客」が黒筆のモデルとなった元「少年」というわけね。白姫=女主人公モノとして進行してきた物語は、最後の最後で再び男性の語り手を前景化させる。ヒロインが死んだあと、想い合った男性が彼女の物語を書き語り継ぐ──という構造は典型的なギャルゲーだな。つまり、乙女ゲームとギャルゲーが入れ子になったハイブリッド形式。

そして、そんな旅客の話を聞く、もっとも大枠のノベルゲームの視点人物たる〈私〉は──ジェンダーが規定されているのだろうか。ここをうまくぼかしているのだとしたら、ケジメはつけられているか。

メリーバッドエンドというか、夢に耽溺して息を引き取るハッピーバッドエンド。

あ~白姫のCV、南早紀さんか~ ミリマスの白石紬のひと!! どうりで聞き覚えがあったわけだ。

>現

めっちゃあっさりバッドエンドだった。やはり前半から選択肢をうまく選び直さないとトゥルーエンドには行けないっぽい

・未回収√

花咲かじいさんの最初の分岐に戻る

「本当の物語」を選ぶとトゥルールートになる。そのまんま

「少女」は幼くして母を亡くしていた。その代わりに「少年」が遣わされたのかもしれないと想う

手繋ぎックス 「本能の行為」 白姫の桜色の「墨」を、黒筆の「筆」に注ぎ込むという反転した(?)構図

あ~ひとつひとつの昔話がこういう感じで終えられるのね。これまで全部バッドエンドを選んできたから知らなかった。

攻略をみる 浦島太郎編では一番上の三択が合ってたのか

こっちもきれい~ 「夏」の光の群青色 花咲かじいさんの桜色が春だったので、春夏秋冬を4つの絵草子でやっていることにようやく気付く。

「花咲かじいさん」は普通の終わり方だったけど、「浦島太郎」は一般的なビターエンドとは違うハッピーエンド異譚に着地した。亀に変じて物見遊山していた乙姫は、浦島太郎に一目惚れし、助けられて竜宮城へ招くことに成功する。ようは乙姫の純情ナンパ話だったということに。結末も、老いた浦島太郎が鶴に変わり、蓬莱山で乙姫と添い遂げる「都合の良い」ハッピーエンドへ。そして白姫は乙姫から「恋」を教わる。

きれ~~ 情念の色

「少女」は、妹が夢である百貨店で店を持つのを叶えるために嫁いだ節もあるのか

うりこ姫は元の筋書き通り嫁入りを選ぶ。白姫の美しい夕の着物を織れるよう、機織りに励むことを夢として。

いろいろあったけどようはヘテロ恋愛を称揚する物語……ってコト!?

祖父や家庭教師など、これまでに救ってきた人々に土壇場で助けられる王道展開

ただ、フォーマットがある程度定まっている3幕(4幕)構成のハナシに冗長さを感じるのも事実。同じことの繰り返しだから。

これまでの物語は、病床の「少女」と彼女に付きそう「少年」のふたりで紡ぎ上げてきたものだった! うおおおおおヘテロ恋愛はすべてを解決する……!!

ええ……けっきょく病気から治って結婚したんかい

女主人公モノだと思っていた「物語」を実はその恋人の男が「より正しい誘導をする」ために「現から操っていた」のだと判明する展開について、この作品としては「なんて尊い男女の絆……!共同作業……!」ってスタンスなのだろうけれど、私としては、女性の自立性が最後の最後で根本的に損なわれたようでモヤるな……

これで大団円。なるほどなぁ。「むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんがいました」という定型文から始まる〈おとぎ話〉というイデオロギーそのものが、家父長制を温存する異性愛主義やロマンティックラブ・イデオロギーを体現する装置なので、おとぎ話をメインテーマに据えた時点で、このような「運命のヘテロカップリング」を称揚する物語になることは決まっていた、ということかぁ~~~

おしまい。

とても嫌いな作品だった!!

【結論】

『たねつみの歌』たのしみです!!!!!

↑「国シリーズ」のKazukiさんの貴重なインタビュー記事。必読↑

アニプレックスエグゼ作品の感想シリーズ

ほかのノベルゲーム関連note

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?