JW46 時をかける爺さん

【神武東征編】EP46 時をかける爺さん

天神地祇(てんじんちぎ)を祀(まつ)る準備を始めた、狭野尊(さの・のみこと)(以下、サノ)一行。

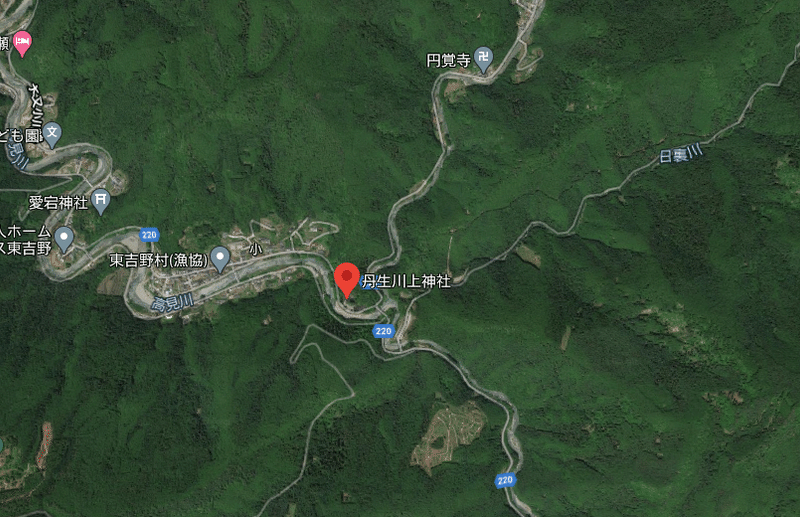

準備と共に、丹生川上神社(にうかわかみじんじゃ)の説明が続く中、味日命(うましひ・のみこと)と志麻津見(しまつみ)によって「ならきっつぁん」と呼ばれる爺さんが、召喚されたのであった。

奈良吉「わてが、森口奈良吉(もりぐち・ならきち)やで。」

サノ「奈良吉と申したな。我が、サノじゃ。」

志麻津見(しまつみ)「自己紹介はそれくらいにして、説明の続きをば・・・。」

味日(うましひ)「丹生川上神社は、飛鳥時代(あすかじだい)の天武天皇(てんむてんのう)の頃に創建されたと申しましたが、戦国時代の混乱を通じて、所在不明になったみたいなんやじ。」

サノ「うむ。」

志麻津見(しまつみ)「そこで、明治政府は、丹生川上神社の所在地を指定することにしたんやに。」

奈良吉「せやな。」

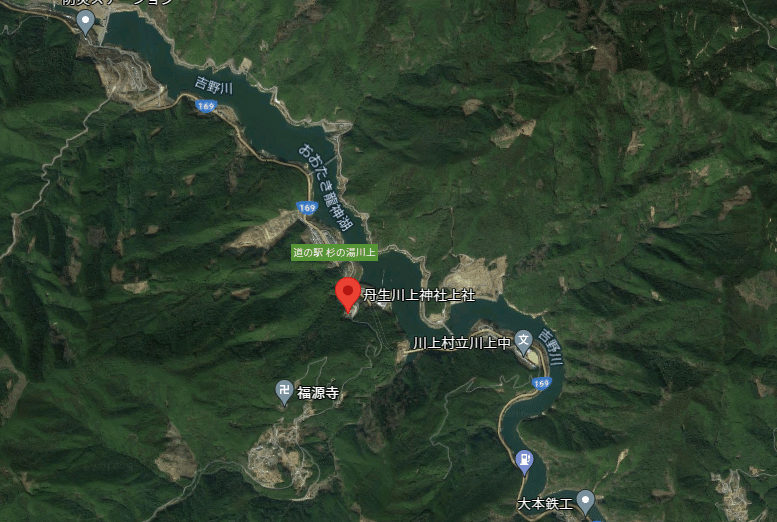

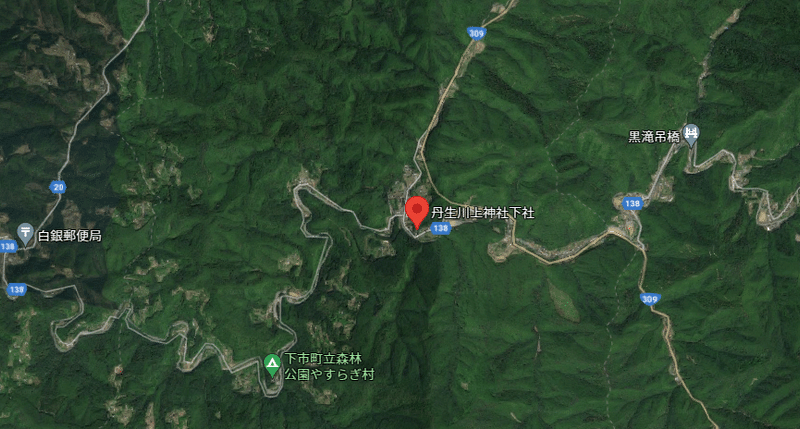

味日(うましひ)「1871年(明治4年)に下市町(しもいちちょう)の神社が認定されたんですが、その後、1896年(明治29年)に、川上村(かわかみむら)の神社が有力視されたんやじ。」

志麻津見(しまつみ)「じゃっどん、1922年(大正11年)になって、東吉野村出身の森口奈良吉(もりぐち・ならきち)さんが、言い出しちゃったんやに。」

サノ「言い出した?」

味日(うましひ)・志麻津見(しまつみ)「では、ならきっつぁん、どうぞ!」×2

奈良吉「蟻通神社(ありどおしじんじゃ)こそが、丹生川上神社であるっ!」

味日(うましひ)「そういうことで、研究調査の結果認められちゃって、三つの神社が並存することになったんやけど・・・。」

奈良吉「既に川上村の方が上社(かみしゃ)、下市町の方が下社(しもしゃ)と名付けられとったんで、中社(なかしゃ)になったんや。」

サノ「前の名前は、蟻通神社であったな?」

奈良吉「せやで。」

サノ「その社名は、どういう由来によるのじゃ?」

奈良吉「天皇陛下の吉野離宮への行幸(ぎょうこう)の様子が、遠目に見て、蟻が通ってるように見えたことによります。ちなみに、行幸ゆうんは、天皇陛下が旅行することやで。」

サノ「そうか、我らが祭祀(さいし)をしたあと、いろいろなことがあったのじゃな・・・。」

ここで、味日命の父、道臣命(みちのおみ・のみこと)が語り始めた。

道臣(みちのおみ)「息子よ。まだまだやな。もう一つ、候補地があるんやじ。」

味日(うましひ)「ち・・・父上。それはどういうことっちゃ?」

道臣(みちのおみ)「奈良県(ならけん)宇陀市(うだし)榛原雨師(はいばらあめし)にある丹生神社(にうじんじゃ)っちゃ。」

奈良吉「蟻通神社(ありどおしじんじゃ)こそが、丹生川上神社であり、この地こそ、誓約(うけい)をおこなった地であるっ!」

道臣(みちのおみ)「まあまあ、そうかもしれんし、そうじゃないかもしれんっちゅうことで・・・。」

奈良吉「それ以外にあるわけないやろっ!」

志麻津見(しまつみ)「うちは、ならきっつぁんの味方やに!」

奈良吉「おおきに、おおきに、志麻津見はん!」

サノ「まあまあ、ならきっつぁん・・・。とりあえず、聞いてやってはくれぬか。」

道臣(みちのおみ)「では、気を取り直して・・・。台本を読めば分かりますが、祭祀を始めたあと、菟田川(うだがわ)の朝原(あさはら)という地名が出てくるんやじ。その朝原が、丹生神社のあるところっちゃ。」

サノ「道臣! 端折り過ぎじゃ! まだ、祭祀をおこなってもおらぬのじゃぞ!」

道臣(みちのおみ)「じゃっどん、説明をするには、そうするしかなかったっちゃ。」

サノ「とにかく、詳細はここまでにしておこうぞ。人々からロマンを奪ってはならぬからな・・・。」

道臣(みちのおみ)「我が君っ、かたじけないっちゃ!」

奈良吉「ありがとうございますっ! 天皇陛下っ!」

サノ「そ・・・その呼ばれ方・・・しっくり来ぬな。」

とにもかくにも、祭祀はおこなわれた。

すると、菟田川の朝原に、水の泡のように固まっているところがあった。

サノ「今から、我(われ)は80枚の平瓮(ひらか)を用い、水なしで飴(たがね)を作ってみせようぞ。もしできたなら、武力に頼らず、居ながらにして天下を平定できるであろう。」

サノが誓約(うけい)をして、飴を作ったところ、たちまち飴ができあがった。

味日(うましひ)「俺たちの時代は、飴のことを『タガネ』と呼んでたんやじ。」

唐突な味日の解説を無視し、サノは、改めて誓約をおこない始めた。

サノ「今から、我は厳瓮(いつへ)を丹生(にう)の川に沈めよう。もし魚が、大きさに関係なく、酔って流れる様子が、柀(まき:高野槙〔こうやまき〕の別称)の葉が浮かんでいるように流れたなら、我は必ず天下を平定するであろう。もしそうでなかったら、成就せぬであろう。」

そう言って、厳瓮を沈めると、厳瓮の口は下を向いた。

しばらくすると、魚が浮いてきて、水面に口をパクパクさせ始めた。

志麻津見(しまつみ)「成功っちゃ。魚が酔っぱらってるっちゃ。ちなみに、魚で占ったことから、この魚を鮎(あゆ)と書くようになったんやに。」

サノも、兵士たちも大喜びで、丹生の川上の五百箇(いおつ)の真坂樹(まさかき)を根こそぎ引っこ抜いて、神々を祀(まつ)ったのであった。

事の正否を占う祭祀は、無事、成功に終わった。

ここで、サノが解説を始めた。

サノ「五百箇とは、たくさんという意味じゃ。真坂樹は、榊(さかき)のことぞ。この時より、神々を祀る際、厳瓮(いつへ)の置物をするようになったのじゃ。」

こうして祭祀は成功し、あとは戦いに赴くのみとなったのであった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?