JW55 長髄彦、散る

【神武東征編】EP55 長髄彦、散る

長髄彦(ながすねひこ)(以下、スネ)を破った狭野尊(さの・のみこと)(以下、サノ)一行。

しかし、長髄彦は敗戦を認めず、未だ降伏しようとはしない。

そこで、長髄彦の主君である、可美真手命(うましまで・のみこと)(以下、ウマシ)が説得に向かったのであった。

ウマシ「・・・そういうわけで、おっちゃん。もうやめときっ。」

スネ「ぼっちゃん・・・。何、言うてはるんや。あれは、偽物でっせ?」

ウマシ「偽物やない。ほんまもんや。ここまで言うても、まだ戦われますのんか?」

スネ「ぼっちゃん・・・。ぼっちゃんは、あの、天孫もどきに、騙(だま)されてるんや。わてが、目ぇ覚まさせますよって、しばらく待っといてください。次こそは勝ってみせますよって・・・。」

ウマシ「もう、ええんだす。もう、ええんや。」

スネ「はっ? 何を言うてはるんです?」

ウマシ「こういうことだす。」

可美真手が、そう言った瞬間、待機していた兵士たちが躍り出てきた。

長髄彦は、これを見て驚愕するばかり。

スネ「ど・・・どういうことでっしゃろ? ぼっちゃん?」

ウマシ「台本の『記紀』では、説明で終わってますけど、作者が劇的にしてくれはったんや。おっちゃん・・・残念や。さいなら。」

スネ「なっ?! ぼっちゃん!?」

兵士い「あの渕(ふち)での怨み。今こそ晴らす! 覚悟っ!」

兵士ろ「エピソード25での、深い渕の探索、忘れたとは言わせへんで!」

兵士は「せやでっ! 身から出た錆(さび)やっ! 覚悟しぃや!」

三本の剣が、長髄彦の体に突き刺さる。

スネ「なっ・・・。こんな劇的な終わり方・・・。嘘やろ? 『記紀』には登場せん、伝承の話やないか・・・。まさか、ここでつなげてくるとは・・・作者め・・・ガクッ。」

饒速日命の子、可美真手。

彼こそが、軍事貴族、物部氏(もののべ・し)の始祖である。

とにもかくにも、長髄彦暗殺によって、中(なか)つ国(くに)は平定されたのであ・・・。

ウマシ「ちょっと待ちなはれっ!」

サノ「ウマシ殿? 如何なされた?」

ウマシ「まだ平定できてまへんでっ。」

サノ「ど・・・どういうことじゃ? 長髄彦も討ち取られ、もう敵はいないはずでは?」

ウマシ「中つ国には、他にも抵抗勢力があるんだす。」

ここで、小柄な剣根(つるぎね)が、主君に代わって質問した。

剣根(つるぎね)「ウマシ殿たちに従わない勢力があるということにござりまするか? あの長髄彦殿の武力をもってしても、屈服させられなかったと?」

ウマシ「その通りや。すごい奴らでな・・・。」

サノ「詳しく教えてくんない(ください)。」

ウマシ「まず一人目・・・。新城戸畔(にいきとべ)や。」

サノ「戸畔ということは、女か?」

ウマシ「よお分かりまへんけど、層富県(そほ・のあがた)の波哆丘岬(はたのおかさき)を根城にしている奴でんがな。二千年後で言うと、奈良市(ならし)や大和郡山市(こおりやまし)の辺りだす。奈良県北部っちゅうことやで。」

そこに、博学の天種子命(あまのたね・のみこと)と夜麻都俾(やまとべ)(以下、ヤマト)、そして弟猾(おとうかし)が乱入してきた。

天種子(あまのたね)「ウマシ殿・・・。そのような解説では、読者に分かってもらえません。」

ウマシ「えっ?! そうなりますのんか?」

天種子(あまのたね)「こういう感じに説明しますのや。では、ヤマト! 弟猾! 頼んだぞ。」

ヤマト「層富県(そほ・のあがた)は、奈良県北部、佐保川(さほがわ)が流れる辺りの地域にござりまする。佐保川が地名の語源になっており、奈良市の大部分が含まれまする。」

弟猾(おとうかし)「大和郡山市の一部や、生駒市(いこまし)の一部も含まれるみたいですね。明治の頃までは、添上郡(そえかみ・ぐん)と添下郡(そえじも・ぐん)と呼ばれていたみたいですけど・・・。」

ヤマト「大きな地域ですからな・・・。不便ということで、奈良時代の頃に、上下に分けられたそうですぞ。我々の時代は、層富(そほ)とも、曾布(そふ)とも呼ばれておりまするが、だんだん『添え』と訛(なま)っていったようです。」

弟猾(おとうかし)「ところで、波哆丘岬(はたのおかさき)って、どこなんですか?」

ヤマト「そこは分かりませぬ。作者もいろいろ調べたようですが・・・。昔のことですからな・・・。」

天種子(あまのたね)「こんな感じに解説するんや。」

ウマシ「見事な連携やなぁ。わても、これからは一人で説明せんと、みんなで解説するようにします。以後、よろしゅう。」

天種子(あまのたね)「こちらこそ・・・。」

サノ「わだかまりも解けて、真に良きことじゃが・・・。解説は終わっておらぬぞ! まだ、一人目ではないか!」

ウマシ「そ・・・そうでしたな。では、二人目・・・。居勢祝(こせのはふり)っちゅう奴だす。こいつの本拠地は、和珥(わに)の坂下(さかもと)になります。」

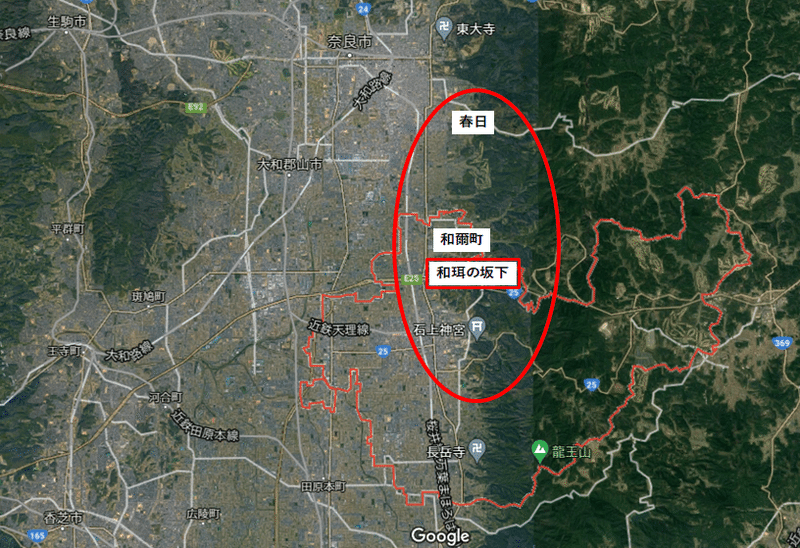

天種子(あまのたね)「二千年後の天理市(てんりし)周辺みたいですな。奈良市の春日(かすが)辺りも含む地域にあらしゃいます。」

ヤマト「天理市内に、和爾(わに)という地名もあるゆえ、そこを中心とした周辺地域のようですな。」

弟猾(おとうかし)「ちなみに、祝(はふり)とは、祭祀者という意味です。生贄(いけにえ)なんかを捧げる意味合いもあるんで『はふる』は、屠(ほふ)るにも通じるんですよ。まあ、ちょっと怖い雰囲気の言葉ってことですね。」

ヤマト「それゆえ、居勢祝は、祭祀を司(つかさど)る豪族と思われまする。」

ウマシ「補足説明、ありがとうなぁ。それから、三人目・・・。こいつは、猪祝(いのはふり)、言います。」

敵対勢力の説明は続くのであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?