【絵本作家】五味太郎から学ぶ「理想の編集者」とは?

こんにちは。Kid.iAです。

毎年のことですが9月も末になると徐々に涼しさも感じることができ、季節が夏から秋に変わっていくことを実感する時期です。

私は四季の中でも「秋」という季節が好きなので(少数派?)、この時期になると少しワクワクとした気分になります。

今年はどんな「秋」になるのか今から楽しみです。

さて、情報を軸に問いを立て考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、複数の視座に立ち「編集とは何か?」を考えてきた「編集・三部作シリーズ」も今回で最終回です。

第1回は「研究者」の視座、第2回は「編集者」の視座から「編集とは何か?」を考えてきましたが、最終回となる今回は「作家・クリエイター」の視座から見ることで、より多面的に編集というものを学んでいけたらと思います。

そんな最終回に取り上げる人物は、絵本作家の五味太郎さんです。

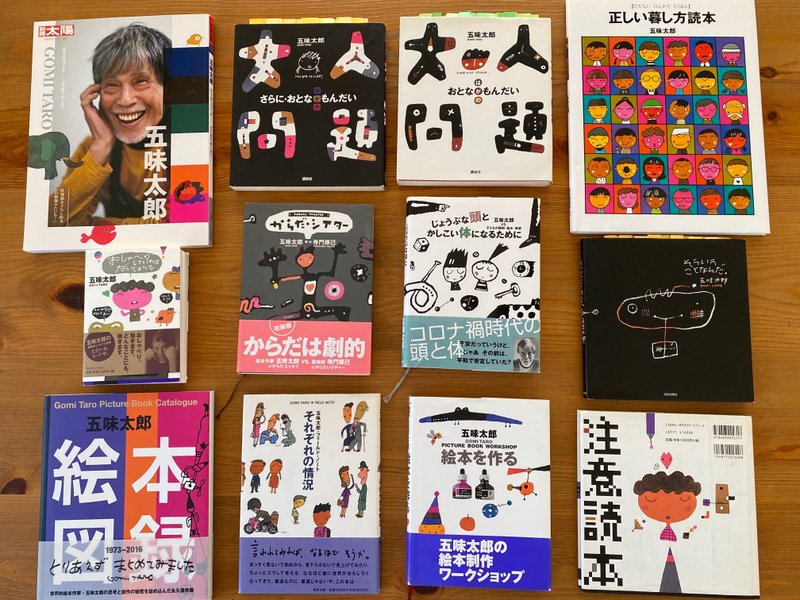

シリーズ導入回でも簡単に紹介しましたが、五味さんのこれまでの著作はゆうに400冊を超え、代表作には「きんぎょがにげた」や「みんなうんち」など海外でも人気の作品が多数挙げられます。

絵本以外にもエッセイや服飾デザイン、プロダクトデザイン等さまざまな分野で活躍されている、まさに名実ともに超一流の「作家・クリエイター」です。

ちなみに私自身絵本作家でも教育関係者でもないのですが、数年来の大ファンということもあり絵本以外にも多くの書籍から(勝手に)学ばせて頂いています。

振りかえると、2年程前にも五味さんにまつわる投稿を一度していました。

今回は、そんな大人気絵本作家から見た「理想の編集者とは?」という視点から、著作やメディアにおけるインタビュー記事を参考にしつつ以下のような構成で自分なりに「編集」を更に深堀していきたいと思います。

1. 編集者という専門家

五味さんから見た「編集者」について書いていく前に、まずは五味さん自身が「なぜ絵本作家になったのか?」について考えていきます。

それは、上記問いに対する彼の答えが「理想の編集者像」にも影響している(関係している)ように思えたからです。

五味さんが絵本作家になった理由、それは

「ひとりでやることだから」

というものでした。

少なくとも「やる作業」というのは全く一人だという意味で、「自分ひとり」で完結するから絵本作家になったとのこと。

著作やインタビューを読んでいるとそこに至るまでの背景として、幼少期からの経験や思考、絵本作家になる以前に工業デザインをやっている中で感じた違和感(=顧客に求められるプロダクトを作ることが正解であること)等、さまざまな背景があってのことだと個人的には思います。

ただ、あらゆる制約の中でもとりあえず「自分の形」で、「自分の理由」で、それが「自由」というものだと語られていました。

ここから私は彼の中に、周りの人や環境といったものに左右されない「軸」みたいなものがあるのだと感じました。

そんな五味さんが著書の中で、編集者という「専門家」は一体どういう人なのかについてこう述べられていたのです。

編集者という専門家は「超読者」である。

つまり、読者の一人には違いないのだけどまだ本になっていない段階から読書ができてしまう「すごい読者」のことであり、そのような人は本どころか、まだ描かれたり書かれてもいない未来の本についても大雑把に読めたりする人である、と。

私は初めてこの言葉を見た時、超読者という人は作家の作品に対して愛情を注ぐ一番のファン(読者)であり、作家との共同作業で一緒に未来(作品)を作っていく人なのだと解釈したのを覚えています。

また五味さんは、編集者は自分と「異なる考え・視点を持つ人」であり、それゆえに意見が合わないこともあるが基本皆が「作家を信用している」とも語っています。

ここでいう「信用」とは「もし作品が売れなかったら責任を取るよ」という意味であり、その裏側には超読者として「そう言えるくらい良い作品だと思う」という気持ちや姿勢があるということです。

信用される作家と、信用する編集者。

(その逆も然りですが)

こうした関係性、なんか良いなと思います。

2. のんびり家で待つ母親

ちょうど一年程前、この編集シリーズをnoteで書こうと企画していた頃に「作家とのコミュニケーション」について、知人の編集者Kさんにzoomでインタビューをさせて頂きました。

当時私が知りたかったのは「編集者と作家間の役割の線引き」についてでした。

そのKさんいわく、そうした作家との役割の境界線は「その人を見て決める」とのことでした。

要するに「それぞれの作家さんが持つ個性を知ってからそれぞれに合ったやり方で編集を行う」ということです。

例えるなら「自由に気持ちよくやってもらった方が結果として面白いものができる」と思えた作家に対しては9割方任せてしまい、残りの1割で納期管理等に注力するといった感じ。

執筆前に聴いたこのお話が、後日になって今回の内容と凄くリンクしていることに気がついたのですが、五味さんは理想の編集者を次のようにも語っていました。

編集者は作品の「里親」みたいなものであること。つまり、作品の発注主・クライアントは自分自身であり、編集者は作品の「身元引受人」みたいな立場であると著書の中で述べられていました。

作家が

「面白いものができた!」

とくれば、

それを受けて編集者は

「確かに面白い。よし、責任もって預かろう!」

という感じ。

編集者もあんまり変な子、引き受けられないよな。

それに、いい加減に引き受けられてもこっちが困る。

上記考え方も含めて、五味さんは「編集者」という立場の人を性別に関わらずみんな「母親」みたいな感じがすると語られています。

つまり「いつものんびり家で待ってくれている存在」であり、それゆえ自分は暗くなるまで外で遊び呆けていられる、と。

(待っていてくれる=自分の良さを引き出してくれる、と解釈できます)

当然ですが、上記五味さんのようなタイプの作家もいれば世の中には全く真逆のタイプの作家、たとえば人から意見を多く貰う中でいい作品をつくる作家も沢山いると思います。

そんな中でも知人の編集者Kさんが言っていた言葉をお借りすれば、五味さんは完全に「自由に任せておくと面白いものができるタイプ」の作家だということは間違いなさそうです。

3. 気の合う人、合わない人

では、五味さんからすれば自由に任せてくれる編集者であれば誰でもいいのでしょうか?

どうやらそういうわけではなさそうで、作家と編集者「気が合うか、合わないか」が大事だとされています。

上画像内にもいくつか書いていますが、例えばある程度自由にさせてほしいとする一方で、「編集者として自分の意見を持っていない人(まったく文句も何にもないやつ)は全然面白くない」という価値観を五味さんは持っています。

他にも、絵本の世界に対して余計な産業意識を持って仕事をする人や、とりあえずお茶を濁しているような仕事をする人とは気が合わないと語っています。

気の合うやつはなにもしなくても合うよね。

で、合わないやつは「なにもしなくて」合わないのだから、「なにをしても」やっぱり合わないわけよ。

何事も、上手くいかないことの一つの要因を考える際に「気が合うか、合わないか」という観点はどこか軽視(もしくは無視)されているような気がします。

なるべく自分と「気が合う人」と付き合い、「気が合わない人」とは距離を置くようにする。

編集者と作家の関係性に限らず、これはビジネスシーンや日常生活含むあらゆる人間関係の中でも大切なことなのではないかと考えさせられました。

まとめ

作家・クリエイターから見た「理想の編集者」について、ここまでの内容を一枚のスライドにまとめてみました。

理想の編集者・編集の在り方なんてものはそれこそヒトの数だけあるという前提になりますが、こうしてまとめてみると「五味さんらしい考え方だな」と強く感じました。

さて、導入回も含めると計4回に渡りつづけてきた「編集・三部作シリーズ」ですがいかがでしたでしょうか?

今回は「作家・クリエイター」視座で考える「編集とは何か?」でしたが、3回続けていくにあたり、結局どの視座の方でも持っている「共通点」みたいなものも見えてきました。

・「好きか嫌いか」で何事も決めたい

・楽しくやっているとうまくゆく

・楽しくないと工夫もアイデアも出ない

そしてこれらは単に「編集(者)」といった限られたものだけでなく、あらゆる場面においても共通して大切なことなのだと再認識しました。

最後に、私の目指すべき一つの目標(状態)としてある五味さんの以下の言葉を紹介し、今回のnoteを終わりとさせて下さい。

「ものを考える」ということは「頭の中での言葉の出し入れ」であり、そうした言葉あそびは学問化、学習化することを一番嫌う。

そのバックグラウンドには限りない学問と知識と教養がうごめいているのだけど、「上がりはさらりと」みたいな表情がいいわけさ。

こんな何千字にもなる思考や執筆をしている時点で理想の「言葉あそび」とは程遠くなることはわかっていましたが、より知りたいからこそ書きたい衝動に駆られてしまった自分がいました…。

“上がりはさらりと”。

いつか、そんな言葉あそび・自己表現ができるようにと願うばかりです。

もし記事に少しでも共感いただけたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです!

今後の創作の活力になります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?