坂道はなお

シャキっとしてよ。情けないなぁ、もう。

当時、まだ十歳にも届かない僕の背中を、世話を焼くようにして何度も叩いていた彼女。今でもなお、僕はどこか頼りなく見えるらしい。

年齢など大して役に立たない子供特有の世界において、僕が君の二つ下だったという事実に気がついたのは、見慣れたシャツとスカートを捨てて、中学校の制服に身を纏い歩く、そんな君の姿を見かけてからだった。

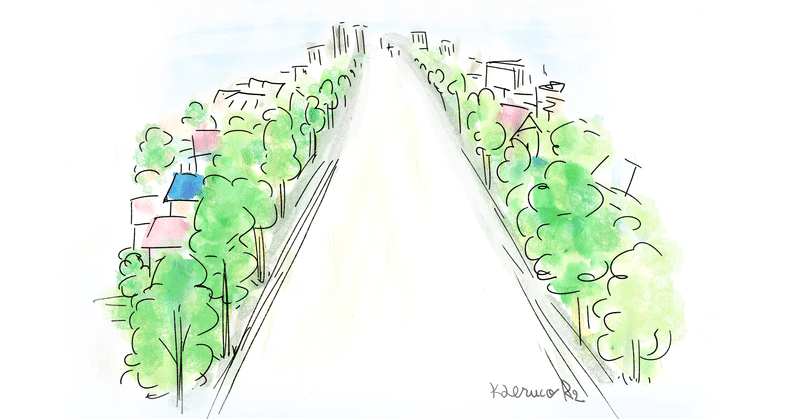

小学校の前、うねった坂道で友人と駆けっこをして遊んでいる時、遙か坂の下から聞こえた「危ないよ」という大声。夕陽に染まった人影が一つ、我々の目を引いた。

制服のスカーフを解きながら、心配と怒りが入り混じったような歩幅で、こちらに向かって来る君の姿は可憐であり、そして憧れだった。

「お前、姉ちゃんいたの?」

その場を立ち去るかどうか、決めあぐねた友人は、腰を歪ませてそう声を発したが、当の僕はだんだんとピントが合って来た、坂を上がって来る君の身体の輪郭に目を奪われて、返事する事すら出来なかった。

「何やってんの、危ないわよ」

正面に立ち私を見下ろす格好で、言う苦言。

照れて顔を上げる事が出来ない、こちらのそんな態度を見て、落ち込んでるのかと勘違いをしたのだろう。

アイス食べて帰ろっか––

頷くその頬は、君と同様で茜色に照らされた。

でも僕は、なにも夕陽の力を借りてそうなった訳ではなかった。

僕たちは、再び同じ校舎にて教科書を広げる事となった。袖を通したばかりの、少し大き過ぎるその制服を見て、君は笑っていた。

授業が終わり、校庭を抜けてテニスコートに入れば、ラケット片手に真剣な表情をする彼女の姿。まだ一度も見た事のないモノだった。

軽やかに身体を弾ませて、来た球を打つ––

そんな繰り返しの中に生まれる一瞬の隙。

フェンスにもたれて休憩をしていた僕は、その隙を見せた彼女とばっちり目が合ってしまう。

球はラケットの遙か下を通って、草むらの中へ消えて行った。

夏に待つ最後の大会に向けて、汗を流す皆の中で、君はいつもそのリーダーシップを発揮させようとがむしゃらだった。呑気に小走りで球拾いに興じる新人とは、どこかが違っていた。

だからこそ「あんまり見ないでよ。緊張する」と言った君のその眼差しは、決して好意から来る照れ隠しではなかった。

確かに僕は女子のテニスコートを眺めていたけど、視線を合わせて来たのは君なんだぜ。

我が男子テニス部は、練習中の声量こそ校内一だと言われていたものの、そのせいもあってか人数は多くなかった。従って、未だ球拾いしかした事のないような一年生が、試合に駆り出される事も往々にしてあった。

部活終わりの下校中、背中に強い衝撃を認めたと思えば、額から汗を流す彼女の姿に、また僕の胸は刺激される。

「凄いじゃん!土曜日の試合、出れるんだ」

うちは人数少ないからね、と呟く僕。

「黒木君も、奴は見所があるって言ってたよ。全然試合勝てない癖に、偉そうだなぁ」

確かに、黒木さんは男子テニス部の部長だが、試合には全くと言っていいほど勝てなかった。声と態度の大きさで決まったその肩書には、球も嫌気をさすらしい。

でも、僕は別に彼の事が嫌いではなかった。

彼のプレー中は球拾いの仕事が増えて、隣のコートに近寄れる機会が多くなるから。

「ねぇ、あたしが特訓してあげよっか」

そう言って、何か意味を孕んだ笑いをする彼女のシゴキは、確かに特訓という名に相応しいものだった。そんな新人相手のプレーに調子を合わせたせいで、彼女は最後の公式戦、格下の相手にワンセットも取れずにして負けた。

涙を流さない君に、僕はただ平謝りだった。汗をひたすらに流した中学生活をかけた試合、横から見ていた僕にとっても、辛かった。

何故か球は、君の言う事を聞かなかった。悔しそうなゲーム中の表情、気が早くも既に泣き出してしまう後輩に、ぱっと笑みへと顔を切り替えて手を振った君と、またしても目が合ってしまう僕である。

「特訓のせいで負けたんじゃないよ。だけど、あたしが負けた原因はそっちにあるよね」

泣きそうな僕に引き続き笑みを見せて、呟く。

「あれだけ見ないでって言ったのに。格好悪い姿見られちゃったなぁ」

僕にもう少し力があれば、その笑みを取り払って、君は思い切り泣く事が出来たんだと思う

ふと顔を上げた。同じ高さの視線を我々は交わしていた。だが、僕はまだ子供だったんだ。

華やかな彼女の高校生活に比べ、僕が入った男子校は色々な意味で危険な匂いがしていた。

以前、一緒になって坂道を走っていた友人は、頻りに合コンの誘いを僕に向けて来たし、それが嫌という訳でもなかった。

街の中心で女の子と肩を並べて歩く我々。その頃の僕は、幼い時に無口だった性格の返しが来ていて、やけに口数の多い男だった気がする。

ライトアップされた街を歩く。街灯は道行く人並みを鮮やかに照らして、その中に彼女の姿を見つけた。

「急に黙っちゃって、どうしたんだよ」

友人は小声で僕に耳打ちをするも、それは心までは届きはしなかった。

彼女の歩幅、その小さく軽やかな歩幅に合わせる横の男。二人は同じ色の制服を着ていた。

「遊びなんだからさ、盛り上げないと」

女の子に聞こえないよう必死な彼の姿に、妙に納得してしまう僕がいる。

確かにこれは遊びだった。でも、今角を曲がろうとする一組の男女は、遊びではなかった。

互いに同じ道を歩いているにも関わらず、僕らは全く違う風景を見ている。

深夜二時、携帯に君の名が表示された。目が覚め切らない僕は、それでも息を整えて、電話に出る事にした。

静かに話す君のささやき声。隠しているつもりでも、会話に孕む間の取り方、稀に訪れる沈黙は、君の今の表情を思い浮かべるに容易だ。

散々誰かの愚痴を言ったところで、君は勝手にすっきりしてしまった。

「格好悪いところ見せちゃったね」

数年前と同じ言葉を呟く。

電話が切れた後、既にカーテンの隙間から光が差し込んできた朝方。目に涙を溜めた君の姿が脳裏から消える事はなかった。

以前、思い切り泣かせてやる事が出来なかった君は、横を歩く男に泣かされていた。

いや、多分君は自分の意思で泣いていたのだ。

そうなるまでに、隣の男に惚れていたのだ。

彼氏に振られた女の気持ちは、僕には分からなかった。別に分かりたくもなかった。

僕はカーテンを開けようとして、やめる。光を浴びるのも悪くない。でも、これ以上の刺激はもう懲り懲りだったんだ。

大きなリュックサックを背負う彼女は、この坂道を慎重に歩いていた。髪を短くして、僕を見上げるその仕草から、寂しさとも懐かしさとも取れない、何か複雑な心境を受け取った。

「神戸は、尾道と同じで坂も海も有るみたい。あっちの方がオシャレだけどね.....。あたしがそんな街の大学生だなんて、変じゃない?」

首を横に振った。その拍子に肩に付いた桜の葉が下にひらひらと舞って落ちた。

彼女はそれ以降、何故か無言だった。僕もそれに合わせて言葉を出す事はない。

春の空気はどこか悠長な趣を残したまま、それでいて僕に別れの気配を与えていた。この坂を下ったらすぐに駅が見える。改札に入ってしまえば、もうそこは同じ世界ではなかった。

考え事をしていた僕は、足を止めた彼女に気が付かなかった。

「あのさ......」

ハッと振り向けば、君は少し坂の上、僕と同じ高さにその表情はあった。何かを口にしながら君は待っていた。こちらの言葉を待っていた。

幼い頃の怒られた記憶、フェンスの隅から盗み見ていた君の姿、電話の向こうで涙を流したその表情。

そして君は、今僕と目線を合わせ泣いている。

泣きながら僕の言葉を待っている。

「神戸まで迎えに行くから」

そんな短い言葉でも、君を泣かせるには、笑わせるには充分だったらしい。

勉強してね、と言って涙を拭くその姿に、僕の身体はふいに動いた。ふいに動いてしまった。

目に止まった、白い生地のドレス。それを身に纏う君の姿に、僕はただ目を奪われていた。

涙は本番まで取っておくのだ、と言った君。

勿論、僕もそのつもりだった。

でも、どうだ。今の君の顔。しっかりと頬に筋を作って、でも心から喜んでいるその表情。

まぁ人の事は言えないか。

だからこそ、君はこっちを見て言ったんだ。

「シャキっとしてよ。情けないなぁ、もう」

純白なドレスに決して似合わぬ言葉は、その口を介して、さらに君の姿を魅力的にさせる。

そして坂道はなお、そんな我々の目線や心を、同じ高さにして微笑んでいた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?