マニアック歴史経営②(強みが招いたシュメール文明の崩壊とビジネスモデル_1)

そうだったのか、と手を叩きました。最古の都市文明として知られるシュメール文明は「肥沃な三日月地帯」の一部である北メソポタミアで生まれたのだと思い込んでいましたが、実は、南メソポタミアの厳しい自然環境の元でこそ発展した、ということが最近では定説なのです。

詳しくはぜひ『興亡の世界史 人類文明の黎明と暮れ方』をご覧下さい。この「興亡の世界史」シリーズはすこぶる面白いのでオススメです。最新の研究成果が反映された歴史シリーズを読むと、過去に学んだ内容が大きく更新されていることに驚くとともに、幼少期に考古学者になりたかった身としては、そこまで分かったのかと、それぞれの時代を旅しているような妄想が膨らみます。

さて、最古の都市文明であるシュメール文明はどのようにして起こったのでしょうか? そして2000年もの長大な期間に渡る繁栄はどのように実現され、なぜ突如として衰退に向かったのかを紐解きながら、そこからの学びを、次の記事でビジネスの現場に当てはめてみたいと思います。

初期を代表する都市エリドゥ、ウルク、ウルはともに「夏季乾燥型の砂漠気候」(つまり乾燥した灼熱の大地)の南メソポタミアに位置し、年間の降水量は今も昔も150ml(東京の10分1)程度。決して農耕に適しているとは言えません。。。

一方で、現在の北イラクと北シリアに相当する北メソポタミアはいくらか降水量も多く、また高原・山麓という地形のお陰もあって「肥沃な三日月地帯」を形成しました。この北メソポタミアで世界最古の農耕文化が形成され、徐々に人口を増やし、その結果として土地や食糧に困った人たちがより広い耕作地を求めて南メソポタミアに進出したらしいのです。

けれどもその南メソポタミアの自然環境は厳しい。ティグリス・ユーフラテス川という大河が存在しても、しばしば氾濫し、沼地も多く耕作地には適さない。このような状況下で、シュメール人はとんでもない技術革新を起こすのです。それが「灌漑」という新しい形の農業です。沼地に排水用の運河を引き、その水を利用できるような灌漑施設の整備に乗り出したのです。

当然個人や家族単位では灌漑農業は成り立ちません。灌漑農業を行うためにたくさんの労働力を管理・動員する組織力が必要です。シュメール社会では、早くからそのために指導者とそれに従う集団の共同体が発展し、大量の余剰食糧を生み出すシステムを作り上げたのです。ここにシュメール文明の二大コアコンピタンスとも言える①大量の余剰農産物と、②その生産を支える組織管理力が生まれたのです。

さらに、この「組織管理力」は宗教と結びついた「食糧の集中分配システム」によってさらに強化されていきます。保存のきく農作物は収穫されると神殿に集められ、用途ごと(分配、備蓄、奉納、播種)に適切に管理されました。当然この一連の作業には高度な管理システムと、膨大な管理コストがかかります。この管理コストを削減し、効率化するために発明されたのが、世界最古の文字であるシュメール文字(楔形文字)という訳です。農業に次ぐ人類の発明と評されることもある文字の発明が、シュメール文明の発展にどれだけ貢献したかは想像に難くありません。

このように宗教的権威に基づいた農作物の集中分配システムが、文字も含めたさらなる効率的な管理組織を生み出す一方で、その過程で生まれる中間搾取によって、強大な権力を持つ王や神官、役員が生まれます。商人も含め生産活動に従事しない新しい階級や職域が一層分化することで都市や社会全体にダイナミズムが生まれ、これこそが単なる大規模集落と都市の違いを産んだと言うのです。

シュメール文明の繁栄最大のコアコンピタンスについて書かれた箇所を引用してみましょう。真髄はハードではなくソフトにあった、とのこと!

(青銅器が農業に利用されていない時代にも関わらず)農耕が栄えたのは、人口灌漑の技術と、それを施設、補修、運用、活用する管理組織がすぐれていたためである。(中略)結果、余剰農産物を生み出すことが可能な効率的農業を実現し、それがのちに都市に発展させていく原動力となった。つまり、灌漑施設なしには農業できないという不利な条件が灌漑施設の組織的管理運営というソフトを発達させ、それが余剰農産物を生み出すほど豊かな農業をつくりあげたのである。すぐれていたのが生産のためのハードではなくソフトだったという点で、メソポタミア文明は世界的にも非常にまれな文明と言える。

では、これだけ繁栄したシュメール文明はなぜ紀元前2000年頃から衰退し滅びたのでしょうか? 文明末期の粘土版に「大地が白くなった」という記録も見つかるなど、塩害が指摘されています。ただし、塩害だけではなく、周辺民族との度重なる抗争や、都市国家の社会制度が時代の進展と合わなくなるなど、シュメール文明の強みがそのまま、衰退の原因に繋がったと指摘されているのです。

世界最古の文明をつくりだすことができたのは、もともと農耕に適さないところを農地化するだけのソフトとハードの創意工夫があったからである。それは都市建設や軍隊の指揮にも有効に働き、それがシュメールのさらなる発展に寄与した。(中略)各都市の領域は運河や水路などの水体系ごとに区切られ、その範囲内で余剰農産物を生み出す豊かさを手に入れた。そのため、それ以上に大規模な領域国家になる必要性がなかったのである。(中略)この都市国家の居心地のよい自己完結性から抜け出せなかったことが、それ以上の発展を疎外し、ひいてはシュメール衰退の一因になったとも考えられる

シュメール文明は歴史から消えましたが、2000年という驚異的な期間存続したその理由を探ることは、企業の長期的な成長を考える上で、おおいに参考になるでしょう。次回はその点に絞って読み解いていきたいと思います。

(続きはこちら)

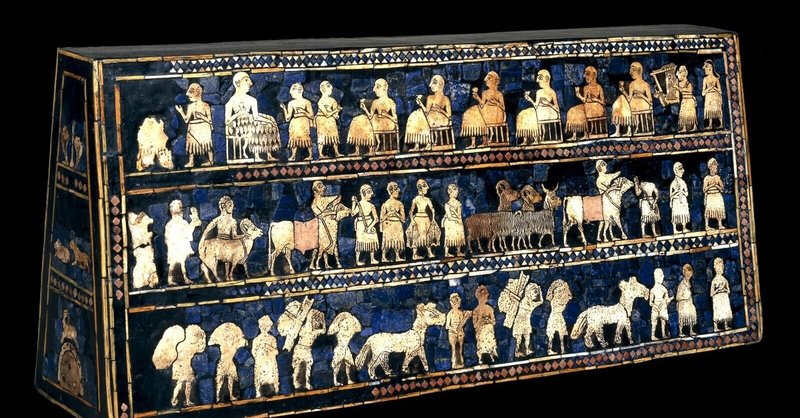

カバー写真:The British Museumからの画像

https://www.britishmuseum.org/collection/galleries/mesopotamia

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?