ビジネス書や自己啓発書から私たちが得ているものは何か?

一時期、貪るようにビジネス書や自己啓発書を読み漁っていた時期があります。

最初のうちは、読むほどに未知の情報や知識を得る感覚に酔いしれていましたが、いつしか、この手のジャンルを読まなくなっていきました。

理由の一つは、読まずともフォローしているnoterさんの記事から内容を垣間見ることができるから。

もう一つの理由は、何冊読んでも、ある一定の領域より上の情報にアクセスできないと感じたからです。

以下は、あくまでも私の所感であって、あなたに向けて「読む必要はない」と述べているのではありません。

私が欲している情報が、ビジネス書や自己啓発書から違う領域に移ったというだけのことです。

しかし、多くの人が愛読しているこれらのジャンルの書籍から、私たちが得ているモノについて、考えたことはあるでしょうか?

あなたは何を求めて、ビジネス書や自己啓発書を読んでいますか?

ということで、今回はビジネス書や自己啓発書について、私なりの意見を述べていこうと思います。

最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー

私が思う、ビジネス書や自己啓発書から得られるモノとは、「言語化」と「概念化」という思考です。

「言語化」とは、ある事象について考察したり思案していた抽象的なイメージを言語に落とし込むことで、具体性を帯びた事象に変容する行為と言えるでしょう。

そして、「概念化」とは、その抽象的事象が具体的になることで、定性的・定量的なセグメント(ある一定の区分で区切ったまとまりのこと)を抽出し、統合と分離を行うことです。

「言語化」で自分自身の納得感を得て、「概念化」で他者と共通認識を構築する、と表現できるかもしれません。

例えば、「仕事の工程について、失敗を繰り返しながらも、その失敗を糧に成長していく」という事象について考えてみましょう。

これを「言語化」してみると、一つの解答が「PDCAサイクル」だとします。

そして、「PDCAサイクル」を「概念化」すると、「生産性を高める手法」と表現できると思います。

つまり、私たちは自分なりに考えたものの、抽象度が高いままになっている事象がいくつもありますが、それらを、まるで答え合わせのように模範的見解として提示したモノが、ビジネス書や自己啓発書には在る、ということです。

ーーーーーーーーーー

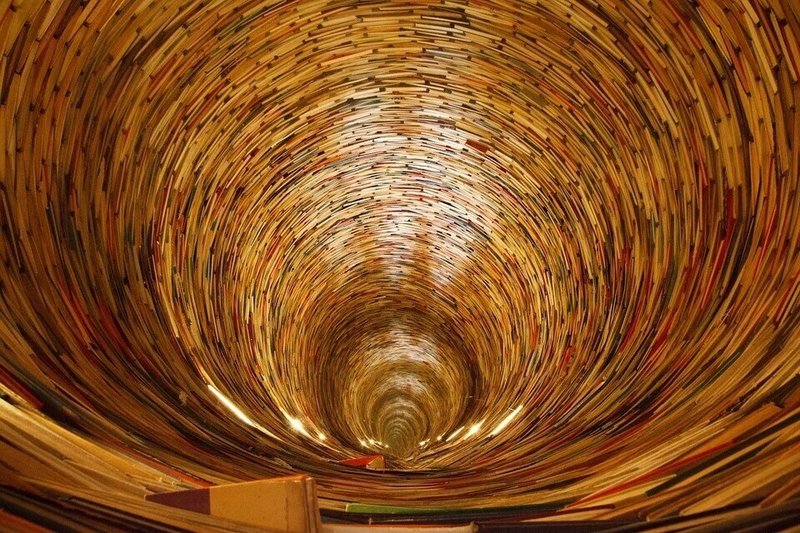

多くのビジネス書や自己啓発書に触れるようになると、いつしか「概念は同じでも言語化の違うモノ」に遭遇する確率が増えてくると思います。

先述の「PDCAサイクル」も、「生産性を高める手法」という概念は同じでも、「P(=Plan)よりもD(=Do)を先に行うべきだ」といった亜種であったり、「OODAループ」のように、別の言語で「生産性を高める手法」を表現するといったケースがあります。

これらの別言語に触れていると、そのうち概念ではなく、言語に軸が向いてしまい、いつしか「どれだけの言語を知っているのか?」という本質とは逸れた部分に主眼を置くようになってしまうこともあります。

それでは読んでいる意味が薄れてしまいますよね。

ですから、私個人としては、ある程度「言語化」と「概念化」について理解できた段階で、それらを用いて専門的知見を深めていくことが肝要ではないかと思うのです。

私自身、ジェネラリスト的な働き方に限界を感じています。

それは、ビジネス書や自己啓発書で得られる情報以上に深い知識の必要性を意味しています。

どんな能力や才能があっても、「具現化」しなければ意味がないですし、それには高度な専門性が不可欠です。

ーーーーーーーーーー

ビジネス書や自己啓発書は、私たちに広範な知の世界を与えてくれます。

しかし、私たちは与えられたモノを見るだけでなく、さらなる想像を担っていかなければならないと思うのです。

そのためには、与えられたモノだけに満足するのではなく、自分だけの答えを探す必要があるでしょう。

…以上のようなことを感じたので、私はビジネス書や自己啓発書から離れて、自らの専門的知見を深めるフェーズに進んでいます。

実際のところ、この行為が正解なのかどうかは分かりません。

ですが、これだけは言えます。

私たちの人生のゴールは、どんなビジネス書や自己啓発書にも書き記されていないのです。

ビジネス書や自己啓発書から得た知識を、どう具現化していくのか?

読み進めるのも、離れてみるのも、あなた次第です。

ーーーーーーーーーー

ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の投稿は以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?