【試し読み】『杉浦康平と写植の時代』

宇宙としてのブックデザイン

戦後日本のグラフィックデザインを牽引したデザイナー、杉浦康平。

彼は写植という新たな技術といかに向きあい、日本語のデザインといかに格闘したのか。杉浦康平が日本語のレイアウトやブックデザインに与えた、決定的な影響を明らかにする。(2023年4月新刊)

【概要紹介】

杉浦康平や写研の活動は、本とデザインという、それまで実はまったく別々の分野とされてきたものを接続し、連続的なものにした。その過程で、彼らは縦書きと横書きが混在する表記体系をどう捉えるか、カタカナのデザインをどう美的に調整するか、必要な漢字を余すところなく利用可能な環境を提供するにはどうするか、組版ルールはどう標準化できるかなど、さまざまな問題に向き合った。

それは西洋に由来するテクノロジーを、日本の文字で/のために翻訳することを通じて、西洋の知=書物を捉え返し、東アジア的な文化の積層のなかで再定義するという意義を持っていた。

なおかつ、そのような活動が大きな創造性を生んだ理由は、彼らが活躍したのが、写真から映画、テレビへと至るようなアナログ的な複製メディア技術が急速に進化し、ほぼ完成を迎える時期だったからでもある。この時代は、日本語の表記体系が現在知られているような形で固定化していくことと、印刷やデザインの業務全般が光学技術、つまりイメージをアナログ的に複製する技術で実現するようになっていくこととが、同時に進行していた。そのような状況下で、杉浦デザインや写研が質的な飛躍や成功を実現した背景には、日本語とイメージ的な技術との本質的な親和性の高さがあったのである。

本書では、杉浦康平本人や、杉浦事務所の歴代スタッフ、印刷技術者などの関係者へのオーラルヒストリー調査や当時の原資料の緻密な分析から、杉浦が日本語のレイアウトやブックデザインに与えた決定的な影響を明らかにする。

***

【試し読み】※note版の公開にあたり、原著にある註は省略しました。

序章──ある解体

一大事件とは何ぞ、全く写真だけで、活字なしに日本字を植える機械が、殆ど完成に近く、試験用の機械も既に組み立てられ、立派な成績をあげて居ることである。

活字よさようなら、コールドタイプよこんにちは

ますます本格化するニューメディア時代に対応して、豊かで美しい文字を、続く[昭和]60年代の新しい次元で、文字コミュニケーションしていきたいと思います。

25年前に活版印刷から平版印刷へと大変身をいたしました。[中略・しかし]タイプ清打ち・写真植字に代表されたコールドタイプは社会に浸透せず、文化になりませんでした。25年経った現在、本当の意味で「今日は」と言える技術が華開いたのです。[中略]すなわち電子化システム・エレクトロニクスの技術なのです。

ある解体

日本を代表するブックデザイナー杉浦康平(1932年‐)は、かつて長い間、事務所を渋谷区・並木橋のマンションに構えていた。渋谷駅からこの事務所に徒歩で行くには、まず恵比寿方面に向かい、並木橋信号で曲がって坂を上っていく。明治通りを行き交う車の排気ガスや真夏の照り返しを避けたいなら、六本木通りから裏道を抜ける行き方もある。ビル街の只中にあっても緑多い、平安時代後期から続く金王八幡宮の参道を横目に、起伏の多い道を歩いていくと、やがてマンションの印象的な茶色い外塀と、クリーム色の外壁が見えてくる。杉浦康平がこの仕事場でどのように活動をしていたかについては、彼と関わった人びとが、それぞれの視点で回顧の文章を数多く記している。

この並木橋のマンション、正式名称「秀和青山レジデンス」は、東京オリンピックが開催された1964年に竣工した、いわゆるビンテージマンションだった。鉄筋の地上8階地下1階建てで、いつも大きな生花が飾られた余裕あるエントランス空間と、係員が常駐するホテルのような受付(来客は手書きで記帳をする)を備え、分譲マンション黎明期を代表する建築の一つとされている。だが、近年は老朽化が進んでいた。2001年に大規模な耐震補強工事が行われたが、築50年を超えた構造は、配管設備の劣化や遮音性不足を含め、修繕で対応できる限界を超えつつあった。不動産会社である秀和は、バブル崩壊後に業績を悪化させ、2005年に保有する物件をモルガン・スタンレーに売却して解散した。秀和青山レジデンスの管理組合は、東日本大震災を経た2014年頃から、建て替えの検討を始めた。解体は、2016年に組合によって決議された。

そして、2021年8月、同マンションの解体工事が開始された。跡地には、秀和青山レジデンスの名称を受け継ぐまったく別のビルの建設が、2025年完成予定で進められている。再建プランは周辺地域の活性化を意図した渋谷区による特例緩和制度の一号となった。法的上限(500%)を超えた、容積率(敷地に占める床面積の割合)655%が認可された。免震ピットを備えた地上26階、地下2階建てのタワーマンションでは、延べ床面積が建て替え前の二倍にまで増えるという。

*

取り壊しが始まるずっと以前から、杉浦は秀和青山レジデンスに蓄積された膨大な作品資料の整理に段階的に着手していた。杉浦は人一倍壮健で、90歳を超えた2023年現在もなお活動を続けているが、21世紀以降は、新たな業務というよりも、自らの足跡の整理に焦点を当てた自己総括的な仕事が中心になっていた。常勤するスタッフ数も、家族あるいはそれ同等の長年の信頼関係に根ざした、必要最小限のサイズに絞られた。この先に、事業を根本的に拡大するような計画はなかった。

並木橋のマンションに加えて、倉庫にもしまわれていた資料群(自作の刊行物に加え、デザイン過程で生み出される版下や指示書、色校正刷りのバリエーション等々……)は膨大で、杉浦の自宅には、とうてい収まる量ではなかった。いくつかの経緯を経て、デザイン関連の資料の相当部分は、武蔵野美術大学の美術館・図書館が引き取り、アーカイブ化することになった。大規模な資料移管は、2000年代後半から数年がかりで進められた(ポジフィルムその他の手段で保存・ファイリングされた「アジア図像学」「眼球論」等の蒐集図版や音楽関係の資料は、神戸芸術工科大学にも寄贈された)。

そしてマンションの解体スケジュールが確定していた2020年5月、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が続くなかだったが、杉浦たちは並木橋からの退去に本格的に着手した。途中、陣頭指揮を取っていた杉浦の体調不良にも見舞われたが、現役およびOBスタッフの尽力によって、引き払いは休むことなく進められた。2021年には、快復した杉浦も秀和レジデンスに数回足を運び、最終的な状況判断をした。残っていた書類は関係各所が分散して引き取り、あるいは廃棄・売却された。

芦原義信のモダニズム建築

ところで、秀和青山レジデンスの設計を手がけたのは、日本のモダニズムを代表する建築家の一人、芦原義信(1918年‐2003年)であった。芦原義信は画家の藤田嗣治の甥で、1942年に東京帝国大学の工学部建築科を卒業した大日本帝国海軍の技術士官だった。戦後の1952年に34歳で第一回フルブライト留学生試験に合格し、アメリカで建築を学んだ。芦原は留学先となるハーバード大学で修士号を得た後に、ニューヨークに移ってバウハウスの教員だったマルセル・ブロイヤー(1902年‐81年)の設計事務所で働いた。芦原がブロイヤーの事務所にいたのは一年弱とされるが、方法論と業務スタイルに関して多大な影響を受けて帰国し、ブロイヤーを生涯の師と仰いだ。

芦原義信の建築的方法は、バウハウス/ヨーロッパ的なモダンデザインと、その亡命・移植先のアメリカニズム的な様式とを、折衷ないし融合的に受容しつつ、日本的な概念(たとえば「床の間」など)で受け止め、こなしたものと要約できる。それは戦後の日本社会が先行する欧米の文化や技術を受容する態度として、象徴的である。芦原は、1950年代半ばからの高度経済成長期以降を代表する建築家の一人となって、1990年代まで日本社会の発展と軌を一にするような活動を展開していった。1960年に東京で開催された「世界デザイン会議」でも、芦原は登壇者の一人として、「今日の問題環境」と題する講演を行った(その世界デザイン会議のポスターは、杉浦康平が担当した。さらに杉浦は、世界デザイン会議で国際的な人脈を得たことをきっかけに、バウハウスの流れを汲むドイツ・ウルム造形大学に教員として招聘されることになるが、それについては本書第5章で述べる)。

秀和青山レジデンスは、芦原義信のキャリアでは比較的初期(40代前半)のものだが、彼は21世紀のはじめに死去するまで、日本中で数多くの設計を手がけた。銀座のソニービル(1966年)、池袋の東京都芸術劇場(1990年)など、彼の建築の少なからぬものが、ある時代性を生きた人びとの日常風景の記憶に、きわめて濃厚に刻まれている。武蔵野美術大学の1990年代初頭までの主要な建物ほぼすべても、芦原が設計を担当した(1964年‐91年)。そのなかには、杉浦アーカイブが収蔵される大学美術館・図書館の一部である、6号館(美術資料館)も含まれる。

写研本社ビル

そして、そのような芦原建築の一つに、1972年竣工の「写研本社ビル」がある。東京・大塚にあるこのビルは、芦原の作品としては突出して有名なものではないが、現用である。ビルの所有者「株式会社写研」は、2001年以降何も製品を販売してこなかった企業だが、現在も何人かの社員を抱え、会社として存続している。

写研が1970年代初頭に、時代の寵児だった芦原義信に設計を依頼し自社ビルを新築したことは、それ自体が一つの歴史的文脈を物語る。1970年代の芦原建築のクライアントは、富士フイルム、ユーハイム、岩波書店、大阪IBM、川崎製鉄、モービル石油、日本郵船、第一勧銀などといった顔ぶれであり、この時代にどんな分野が伸長していたかを象徴している(光学技術、プレミアムな欲望で駆動する消費社会、出版文化、大型汎用計算機、製造業、物流、金融……)。写研もまた、1960年代後半から70年代に爆発的に成長した企業の一つだった。

写研はかつて、邦文写真植字機、いわゆる「写植」の製造と販売で、日本最大のシェアを誇っていた。その社名は、写真植字機研究所に由来する。写植とは、漢字を含めて8000文字以上が必要な日本語のテクストを、鋳造活字を使用することなく写真的に印字し、印刷版下用の文字素材を作り出す、日本で独特な進化を遂げた光学的装置である。パソコンによるDTPが普及して以降、使用される場面はほとんど無くなったが、1960年代から90年代前半まで、写植はグラフィックデザインと出版産業の実務に不可欠な技術的基盤としての位置を持っていた。写研はデザイナーから高い指示を受けた高品質な専用書体と、組版専用機を内製する技術開発・製造力、発明を独占する複数の特許、東京の出版文化を中心にしたユーザーへの手厚いサポート(視点を変えれば、利用環境の包括的な囲い込み)などによって、とりわけ美的品質が重視される文字印刷の分野で独占的な地位を築き、1960年代以降、大阪を拠点にする業界第2位のモリサワを大きく引き離して急成長していった。

写研は、最盛期には自社工場の製造部・開発部・文字部、地方営業所などを含めて総社員数1300人以上を擁し、1988年には年間所得額67億円、当時の日本の未上場企業法人所得で第100位という規模を誇った。だが、1990年代後半になると、写研は業界全体が急速にパソコンを軸にしたデジタル化にシフトしていく流れに反するかのように、傍目には不可解なかたちで企業としての活動を終息させ、社会的プレゼンスを消滅させていった(パソコン向けの製品の販売、特に自社が権利を保有する書体資産のデジタルフォント化を拒み続けた)。

杉浦康平と写研 (本書の主題と目的)

ここまで、やや紙幅を割いて芦原建築について言及してきたのは、それが日本のモダニズム受容の一側面を象徴するのみならず、本書が主題とする二つの主体、すなわち杉浦康平と写研を媒介した存在だからである。杉浦と写研にとって、芦原建築という繋がりは一種の偶然だったかもしれないが、彼らはその他にも、さまざまなかたちでの緊密な連帯関係を何十年にもわたって構築した。それは偶然を遥かに超え、技術論的にも文化史的にも必然かつ重要な意味を孕んだ協働であったと、本書は捉えている。実際、杉浦が最も豊かな創作上の達成を残した時代と、写研あるいは日本の写植産業全般が急速に発展を遂げた時代は、ともに1970‐80年代、まったく同時である。本書全体を貫く目的は、この杉浦康平と写研との歴史的な共鳴がどのようなものだったかを、具体的に明らかにすることである。さらにその作業を通じ、戦前から現在に至るまで日本の社会に横たわってきた、文字文化とテクノロジーをめぐる構造的問題について、一定の見取り図を示すことを目指すものでもある。

技術と人間の自由 (議論の流れと方法的態度)

本書の議論は、以下のような筋道をとる。まず、杉浦康平と写植(写研)の活動の開始点に立ち返り、両者が登場した背景を確認する。杉浦がデザイナーとしてデビューするのは戦後の1950年代後半、日本で写真植字が「発明」されるのは戦前の20年代と、大きく時代が隔たっているが、それぞれがどのような状況で、何について問題意識を持ち、何を参照項にして活動を始め、どう社会に受け入れられていったのかを、詳細に検討する。次にそれを踏まえ、主に1960年代後半から70年代以降に、杉浦と写研が直接ないし間接的に協働を深めていき、連動して大きな社会的成果や文化的インパクトを作り上げていったプロセスと、その後の80年代から90年代にかけて、そうした活動が節目を迎え終焉していくプロセスのそれぞれから、いくつかの象徴的場面を取り上げ、何が起きていたのかを、多角的に検証する。

研究の方法としては、まず各トピックに関する当事者に、可能なかぎり直接の聞き取り取材を試みた。また作品資料についても、できるだけ実物を入手して確認した。そのうえで、それらを二次資料(後年に再録された図録等)や各種先行研究の記述と照応させ、事実関係を推定した。さらに、そのようにして浮かび上がってきた状況を、技術史、社会学、言語学などの知見に基づいて、よりマクロな文脈に配置し、解釈することを試みた。

なお本書は、杉浦康平と写研のいずれについても、網羅的な伝記や通史の記述を意図するものではない。本書の狙いは、杉浦康平と写研の関係を媒介にすることで、テクノロジー(特に文字をめぐるテクノロジー)が持つ両義的な性質に関しての、一般的な問題を考察することである。すなわち、技術が人間の思考様式や文化のあり様を不可避的に方向づけ決定していく一方で、人間はそうした技術を自由にあるいは能動的に捉え返して、自らに固有な意味や経験を作り出す可能性に開かれてもいる、という二面性についてである。議論は単線的に過去から現在に向かうのではなく、時間軸を往復するかたちで進められる。時には章を跨いで、同じ出来事を異なる視点から複数回検討する。歴史的な状況変化を読者と共有しつつ、主題に関する系譜や影響関係を明示するには、そのような多層的な論述スタイルが適切だと考えた。

【中略】

本書の構成

最後に本書の構成を解説して、この章を閉じよう。本書は、この序章に続けて本論が10章と終章、という組み立てになっている。各章の概要は、以下のとおりである。

第1章 杉浦デザインの誕生と写植の革命(1956-1964)

1960年前後に、杉浦康平が「日本語の文字を詰めて組む」というスタイルを開始した過程を詳細に検討し、その意義を、技術や社会の状況との関係から論じる。写植の他に、活字とグラフィズムの接点としての新聞広告や、西洋文化を翻訳受容する実践としての音楽コンサートポスターなどのメディアにも注目する。

第2章 杉浦タイポグラフィの躍進とカタカナ化する世界(1964-1978)

1970年代に、「文字を詰めて組む」というスタイルが爆発的に流行・普及した理由を検討する。書籍分野と広告分野の混淆、日本語書き言葉の変化(カタカナ語の増加)、写植機の進歩によるコストダウンといった要素と関連づけて、その文化史的な意義を論じる。

第3章 写植の起源 石井茂吉と森澤信夫Ⅰ(1923-1933)

時系列を関東大震災直後に巻き戻し、石井茂吉と森澤信夫によって邦文写植機が「発明」された過程を検討する。日本語活字が正方形だから写植機が開発しやすかったという通説の妥当性、単位「歯と級」の成立過程、当時の国語国字論争との関係、石井と森澤の最初の決裂の理由などを、資料調査をもとに論じる。

第4章 写植の起源 石井茂吉と森澤信夫Ⅱ(1933-1945)

第3章に続き、太平洋戦争敗戦までの期間の、石井茂吉の単独事業としての邦文写植機の展開を確認する。トーキー映画と写植字幕、オペレーター人材の養成、ルビ(ふりがな)と組版、書体設計者としての石井茂吉、軍需・侵略戦争と写植の関係(プロパガンダ誌『FRONT』への採用や植民地政策における写植の需要)などについて論じる。

第5章 写植と杉浦デザインの深化 石井裕子と中垣信夫(1946-1972)

前半では、写研二代目社長となった石井裕子の内面に着目しつつ、朝鮮戦争特需や戦後復興のなかでの、戦後の写研とモリサワの再提携と再決裂、そして写植産業の爆発的成長について分析する。後半では、元・杉浦事務所の中垣信夫の証言を軸に、杉浦のウルム造形大学への赴任と、ヨーロピアン・タイポグラフィの批判的受容との関係を整理する。前半と後半の論点が、文字見本帳『写植NOW』(1972年‐)の制作として交差する。

第6章 ブックデザイナーという発明 杉浦康平と和田誠(1956-1969)

杉浦康平や和田誠などグラフィック分野出身のデザイナーが、広告宣伝からブックデザイン領域に進出した現象の意味を論じる。左翼運動、デザイン業界の再編による周縁化、音楽・前衛芸術から文学者・批評家・編集者などへと至る人的ネットワークとの関係、世界デザイン会議に端を発する建築分野との交流など複数の要因の重なりを整理する。

杉浦と和田の文字デザイン観の差異についても論じる。

第7章 新書体の時代 中村征宏と写研(1969-2001)

前半では、1960年代後半からの写研を中核とする新書体ブームを検討する。特に「ナール」「ゴナ」書体の設計者である中村征宏に焦点を当て、メディア史的な中村の足跡と、写研の営業戦略との関係を論じる。後半では、1970年代末からの書体のデジタル化、モリサワの対PC/DTP戦略と、写研の停滞に伴う同社所属の書体設計者の拡散の経緯についても論じる。

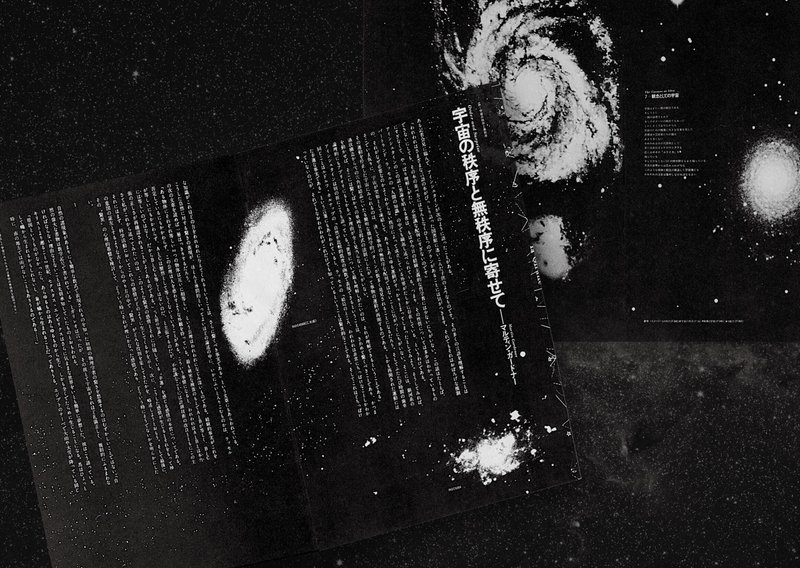

第8章 宇宙としてのブックデザイン 杉浦康平と戸田ツトム(1979-1987)

「宇宙についての本」あるいは「宇宙としての本」をキーワードに、杉浦康平と戸田ツトムを比較して論じる。前半では、図鑑本『全宇宙誌』(1979年)を題材に、杉浦ブックデザインの最盛期と、後続のデザイナーによる問いの継承について考察する。後半では、1980年代の戸田ツトムとデジタル技術(電算写植)との関係や、杉浦康平の妻冨美子の追悼本『春雷記』(1983年)を検討し、時代の転換点を見る。

第9章 「組版」の文化圏 電算写植とCTS(1960-1987)

写植の「本文」領域への進出を扱う。前半では、写研の電算機の歴史を中心に、写植とコンピュータ技術が結びつくプロセスと、そのことが日本における組版ルールの標準化に与えた影響を整理する。後半では、写植メーカー製電算写植機とは別の系譜、つまり大手印刷会社や新聞社などが独自に使用していた組版システムであるCTSの発展の流れも確認する。特に凸版印刷(板橋工場)の事例をケーススタディとして扱う。

第10章 写植の終焉と書物の最後の光芒(1987-2001)

DTP時代の到来と写植の終焉を扱う。前半では日本語組版の標準規格JIS X 4051の成立過程、Quark XPressの衝撃、デザイナーによる「組版の乱れ」批判と鈴木一誌のリアクション、Adobe InDesign日本語版の開発と戸田ツトムの関与などを検討する。後半では、手動写植とCTSが混在する20世紀末の大型企画『カラー版 新日本大歳時記』(1999年)を題材に、杉浦におけるアジア的宇宙誌としての歳時記、写研やCTSの時代の終局と書物との関係を考察する。

終章 星の本

議論全体を総括し、本書が明らかにしたことをまとめる。そしてここまでの10章の議論が、現在の社会状況とどのように繋がっているかについても確認する。そのうえで、杉浦が『全宇宙誌』のスピンオフとして刊行した子ども向け絵本『立体で見る 星の本』に言及しながら、デザインの社会的責任と、書物の未来について論じる。

(続きは本書にて)

***

↓ 本書の詳細はこちらから

#杉浦康平と写植の時代 #阿部卓也 #杉浦康平

#写植 #電算写植 #組版 #写研 #モリサワ #CTS #DTP

#グラフィックデザイン #ブックデザイン #日本語のデザイン

#石井茂吉 #森澤信夫 #石井裕子 #中垣信夫 #和田誠 #戸田ツトム

#慶應義塾大学出版会 #keioup

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?