【試し読み】命をどこまで操作してよいか

先日、京都大と横浜市立大のチームがES細胞からマウスの精子をつくることに成功したというニュースが流れました。生まれた赤ちゃんも元気に育っているようで、未来世代にどんな影響が生じるのか、追跡調査がおこなわれるとのことです。

同じ技術を利用して、体外で人の精子や卵子が人為的に作られ、子どもが生まれる日もそう遠くないのかもしれません。

とくにES細胞やiPS細胞が作製されてからは、画期的な試験に成功したというニュースが毎日のように届きます。科学は日進月歩で進展し、一昔前のSFのストーリーを現実のものにしています。

再生医療や生殖医療、創薬の分野で大きな貢献をすることが期待されている先端科学。その画期的な点の一つとして、これまでの技術が抱えていた倫理問題を乗り越えたと考える人も多くいます。

はたして、本当にそう言い切れるのでしょうか。

『命をどこまで操作してよいか』は、新たな次元の倫理問題が生じると言います。

と、その前に、先端科学技術の何が画期的で、これまでの技術とどう違うのかを知りたい人も多いはず。本書は倫理問題を問うばかりではありません。

先端科学技術を開発する研究所で生命倫理を研究してきた著者が、何が画期的で私たちのベネフィットとなり、何が問題で私たちや未来世代、実験動物にとってリスクとなりうるのかを、文系理系を問わず基本から分かりやすく解説し、どう考えるべきかを議論します。

過度に恐れたり、盲目に信じるのではなく、正しい知識に基づいて科学と向き合う術を教えてくれる一冊です。興味を持たれた方は「序文」をご覧ください。

***

序文

21世紀に入り、すでに20年が経過した。この間、科学技術は、おそらく読者の皆さんが思っている以上に急速に進展している。その結果、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』(クローン人間からの臓器移植が主題)やアンドリュー・ニコルの『ガタカ』(優生思想や遺伝子操作が主題)など、SF 小説や映画で描かれていた仮想的な世界がさまざまな場面で現実味を帯びてきている。

そこで生起する問いが、本書のタイトルでもある、「命をどこまで操作してよいか」だ。

これはどこか大げさで、不安を煽っているように聞こえるかもしれない。しかし、私にとっては決して大げさではなく、この問いを発することで不安を煽る意図もない。本書が扱う先端科学技術は、社会を大きく変えるインパクトを持ちうるだけに、まさに今、私たちが取り組むべき切実な問いだと考えている。

本書が目指すのは、誰が絶対的な答えにいち早くたどり着けるかを競うことではない。最終的に私は自分なりの答えを導くが、その答えを読者の皆さんに受け入れてもらいたいわけでもない。むしろ、読者一人ひとりには私の答えを批判的に捉え、自分自身の答えを導いてもらいたいと思っている。その意味で、「命をどこまで操作してよいか」という問いに答えるのは、私でもあり、読者一人ひとりでもあるのだ。

科学の最前線で倫理を考える

本書には二つの新しさがある。

第一に、科学と倫理の最前線で議論する点である。

私は、先端科学技術を開発する研究所で生命倫理を研究している。その現場では多様な細胞を作り出すES細胞やiPS細胞が生み出され、それらから精子・卵子、受精卵や脳のようなものが作り出される。さらに細胞の遺伝子を操作して、病気の原因を調べたり、薬を作ったりする。そんな最先端の生命科学を研究する研究者とも連携しながら、私たちはどう生きるべきか、社会はどうあるべきかについて考えている。本書では、私が日頃から向き合っている、「命の操作」に関連する代表的な問題を盛り込んだ。時事性の高い先端科学技術と生命倫理学の接点(科学と倫理の最前線)で問題提起することは、これまでにありそうでなかった新たな試みである。

第二に、「道徳的地位」という考え方を導入する点である。

道徳的地位とは、人(家族や他者)、動物(伴侶動物や野生動物)、人工物(実験室で作られる細胞の塊)、生態系(土地を含む広義の自然)がそれ自体で持つ価値や、私たちが付与する価値を分析するための概念である。詳しくは第1章で述べるが、哲学や倫理学では1970年代以降、動物実験、中絶、胚研究、環境問題などの文脈で、私たち一人ひとりが動物、胎児、胚(受精卵)、自然環境に対してどのような道徳的義務を負うかが盛んに議論されてきた。その中で中核的な役割を果たしてきたのが、道徳的地位をめぐる議論である。しかし日本ではまだ本格的に、または一般に向けて道徳的地位は論じられていない。私の見立てでは、動物を扱う研究も、人の細胞を扱う医学研究も、ゲノム編集を用いた生殖も、道徳的地位の考え方を導入することで、ある程度すっきりと問題を整理することができる。その意味で、道徳的地位は、哲学や倫理学の分野でのみ有用な分析概念ではなく、一般社会でも有用な、極めて実践的な分析概念でもある。この本を手に取る読者に

は、新しい思考法として、道徳的地位の考え方を知ってもらいたいと思う。

本書の射程

本書は、(それほど長い本ではないが)射程が広い。先端科学技術に関して、基礎研究から医療応用までを扱っている。科学技術とか、生命倫理とか聞くと、(医療)応用に目が向きがちである。それが私たちにとってどう影響するのかが関心事になるためだ。本書では、読者に直接的に関係するわけではないが、研究開発によって引き起こされる重大な問題にも焦点を当てる。

また、射程が広いというのは、問題が先端科学技術にとどまらないということでもある。新しい問題を通して、実は古くから(それこそ1970年代から)議論されてきた問題にも目を向けることになる。たとえば、動物の体で人の臓器を作る研究を通して、動物の研究利用について顧みるとか、人の胚へのゲノム編集を通して、着床前診断による胚の選別について顧みる、といったように。その意味で、最先端の科学や技術の在り方を考えることは、科学や技術全般の在り方を考えることにもつながるのだ。

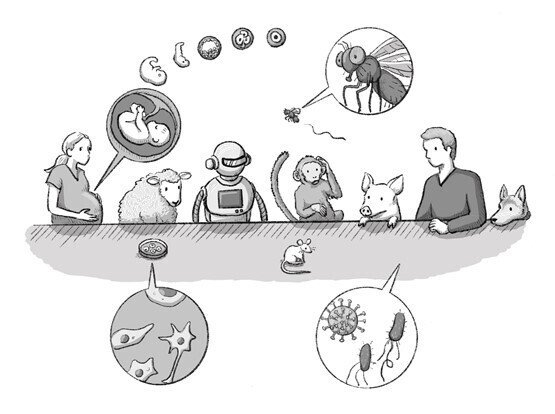

周りを見渡してみても、古代から続く議論を参照しても、倫理的に配慮すべき存在はいっぱいいるようだ。@Misaki Ouchida

本書の内容は、学問的には生命倫理学(広くは応用倫理学)という分野に位置づけられる。このように言うと、「生命倫理学(応用倫理学)は倫理学の一分野に位置づけられ、……」といった説明を期待する人もいるかもしれないが、そのような学問の話はしない。本書が扱うテーマがどの分野に位置づくかはさして重要な問題ではないからだ。生命倫理学(応用倫理学)とは、具体的な生命倫理の問題(生殖医療、中絶、幹細胞研究、動物実験、尊厳死・安楽死、臓器移植など)に取り組み、規範(何をすべきで何をすべきでないか、何をするのが良くて、何をするのが悪いのか)を導く実践的な学問だというくらいに理解しておいてもらえれば十分である。

倫理とは何か

私たちは時に、ある行為を見て、「倫理に反する」とか「モラルがない(人道に反する)」と感じたり、言ったりする。このとき倫理や道徳は、個人や社会のルールといった意味で用いられている。本書で倫理と道徳を用いる場合は、基本的には私たちが守るべき「ルール」と理解しておいてもらって構わない。つまり私は、倫理と道徳を交換可能な用語として見なしている。この意味で、倫理・道徳と法とは自ずと異なる。法とは、それが倫理的に正しいと考えていようが、正しくないと考えていようが、それに従わなければ処罰されるルールである。それに対し、私たちは倫理・道徳に悖もとる言動をしたら、(皆さんも経験があるかもしれないが)法で処罰されなくても、非難されることがある。

とはいえ、倫理の問題を考えるとなれば、途端に摑みどころがないとか、どのように考えてよいのかが分からないと思う人もいるだろう。なぜなら、絶対的なルールがあるのかどうかも、あるならそれをどう見つけるのかも分からないからだ。すでに触れたように、私は倫理を絶対的なルールと考えておらず、むしろ私たちが構築していく相対的なものだと考えている。さらに言えば、ある問題を十分に深く考え、個人として、または社会として導く答え(ルール)が倫理・道徳だと考えている。したがって、「倫理的に考える」とは、答えを導くための思考方法に他ならない。

それでは、倫理的に考えるとはどういうことか。それは、時々の感情のみに従って考え、場当たり的に答えを導くのではなく、できるだけ合理的に考え、熟慮の末に答えを導くことである。ただし、それは理性のみに依存して考えることを意味しない。18世紀スコットランドの哲学者であるデイヴィッド・ヒューム(1711-1776)が言うように、道徳判断には感情の要素、感情的な反応が不可欠だと私自身も考えている。その意味では、個人や社会が導く答え、またその過程を合理的に説明できるようになること、それが倫理的に考えるということなのだ。

その際に重要なのは、何らかの道徳判断を下す際、なぜそのように考えるのかを示すことや、自身の考えをサポートする理由や証拠が正当かどうかを確認すること、さまざまなものの見方を参照したり、類似の事例と比較したりすることで、自身が下す判断の公平性を担保すること、である。各章で私が導く倫理は、その道筋をできる限り分かりやすく示したつもりだ。読者にはその過程を批判的に見てもらいたい。

倫理は多様な人たちで議論すべきもの ©Ouchida Misaki

本書の構成と読み方

本書は6章から構成されている。

第2章~第5章の内容はそれぞれ完結している。しかし、第1章(道徳的地位に関する議論)を読んでもらわなければ、それに続く各章の結論がなぜそうなるのかを十分に理解してもらえない。したがって、たとえば、1章と3章(体外で胚や脳を作ること)、1章と4章(体外で作られた精子・卵子から子どもを生み出すこと)、というように1章とセットで読んでもらいたい。また、理論的な枠組みに関心があるという読者は、第1章と終章を読んでもらえれば、私がどのような生命倫理の議論が重要だと考えているのかを分かってもらえるだろう。以下では、各章の見どころに触れておこう。

第1章では、道徳的地位の考え方を網羅的に紹介したうえで、2章~5章で採用する原則を導く。道徳的地位の考え方は、普段、私たちがそれほど意識していない(または、意識しないようにしていた)存在者に対する道徳的義務を考えるうえで重要である。すでに多くの見方が示されているが、そうした見方があることを知るだけでも、自分自身の倫理観は広がり、自分以外の多様な存在者への配慮に影響を及ぼすだろう。

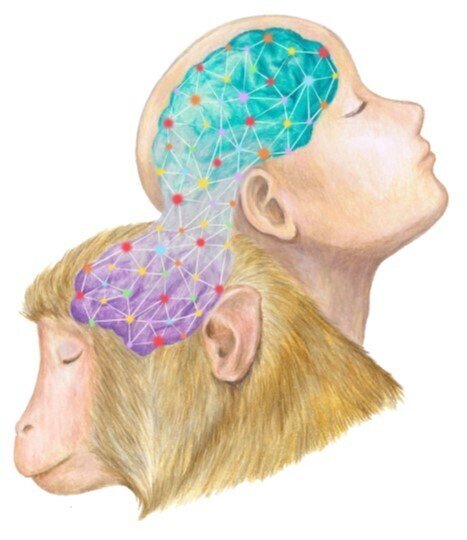

第2章では、動物の体で人の臓器を作ることの是非を論じる。2000年に入りほどなくして、人と動物のキメラを生み出すことの是非が生命倫理学の分野で盛んに議論されるようになった。当初は抽象的な議論が多かったが、時間が経ち、議論を積み重ねるにつれて、より本質的で、具体的な議論へと移行することになる。そこでは、イメージ先行型の議論から、科学的知見に基づく議論へ移行したと言うこともできるだろう。

生物学的にヒト化した脳をもつサルのイメージ ©Misaki Ouchida

第3章では、体外で精子・卵子、胚のようなもの、脳のようなものを作ることの是非を論じる。これらの研究は、現在日本でも多くの科学者が力を入れて取り組んでいる。読者の中には、研究開発の現場で起こっていることは、自分の実生活と接点がないので関係ないと思う人もいるにちがいない。しかし、この研究が将来、私たちに恩恵をもたらす可能性もある。その意味では、今、どのような道徳判断を下すかによって、研究開発に制限をかけるかどうかが決まる。その決断によっては、将来、私たちが得るかもしれない恩恵も変わるのだ。

第4章では、体外で作られた精子・卵子を用いて子どもを生み出してよいかどうかを論じる。これは、前章で扱う体外で精子・卵子を作る研究の結果として得られる恩恵の一つである。1978年、世界初となる体外受精技術を用いた子ども(ルイーズ・ブラウンと名付けられた女の子)が誕生した。それから40年が経ち、今や体外受精で生まれる子どもの数は、国内の総出生数で言えば16人に1人という高い水準だ(2018年のデータ)。近年、生殖医療へのニーズが高まっている事情もあるが、体外で精子・卵子を作ることができれば、不妊症のカップル以外にも、それを利用したいという人は当然現れるだろう。そこでは、子どもを持ちたい人なら誰でも自由に子どもを持てる社会を実現すべきなのかが問われる。

第5章では、生まれる前の子どもにゲノム編集(遺伝子操作)を行うことの是非を論じる。2018年、この技術を用いた子どもが誕生したことが報じられ、世界を巻き込んだ論争が生じている。しかし、これが起こる前から、いずれ遺伝子を自由自在に改変できる時代が訪れるのではないかという期待と不安は存在した。

遺伝子操作を行えば、望ましい形質が得られるという遺伝子決定論は楽観的な見方ではあるとしても、生まれる前の子どもの遺伝子を操作することをどの程度認めるべきなのか。前章と同様にこの問題は、将来の生殖や家族の在り方を大きく変えるインパクトを持っている。

終章では、2章~5章までで導くような個人レベルの答えを、社会レベルで導く場合、どのような議論の過程が必要になるのかを示す。そこでのキーワードは、モラトリアム(研究の一時停止)、市民参画、社会的合意だ。自分なりの答えを導くのはそう難しくない。しかし、社会としての答えを導くのは骨の折れる作業である。ただしこの過程が、科学技術に関する倫理を構築するうえでは大事なのである。終章では、先端科学技術の在り方に関して、私たち一人ひとりが社会の倫理の構築にいかに関与すべきであるのかを示したい。

各章で扱う科学と倫理の議論には、読者にとって馴染みのないものもあるかもしれない。そんな読者のためにも、議論をできるだけ丁寧に説明し、本論と関係するものの、本筋から逸れる問題についてはコラムで補足的な説明を加えた。また、説明だけではイメージが湧きにくい部分にイラストも入れているので、それらも参考にしながら読み進めてもらいたい。

本の難易度としては、文理問わず、大学生が予備的な知識なく理解できるよう配慮したつもりだ。もちろん、一般の方に読んでもらい、こういう議論に参加してみたいとか、高校生が読んで大学でこういう分野で研究をしたいとか思ってもらえたなら、私としてはこれ以上の喜びはない。

***

著者略歴

澤井 努(さわい つとむ)

京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点・特定助教。専門は生命倫理学・哲学・宗教学。天理大学国際文化学部を卒業後、京都大学大学院博士課程修了(博士(人間・環境学))。オックスフォード大学留学、京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究部門・特定助教などを経て、現在に至る。主な著作に、『ヒトiPS細胞研究と倫理』(京都大学学術出版会、2017年)、共著『科学知と人文知の接点』(弘文堂、2017年)、共著 “Mapping the Ethical Issues of Brain Organoid Research and Application”(AJOB Neuroscience, 2021)など。

↓ 詳細目次など、書籍の詳細はこちらから

#試し読み #立ち読み #読書 #ES細胞 #iPS細胞 #再生医療 #生殖医療 #パーソン #キメラ #動物 #未来世代 #生命倫理 #先端科学 #慶應義塾大学出版会

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?