【実家の土地に家建てる】土地を分ける手続き/分筆

意外と知らない?ひとつの土地にひとつの建物というルール

理想の住まいを実現するため、分筆に配慮すべき点を書いています。

持続可能な暮らし方は実家や親との生活を考えること

住宅関連の新築やリノベーションで多いテーマ、

二世帯で暮らす、実家で暮らす、実家の近所で暮らす、

というものがあります。

時代の流れや、世代的なことでしょうか、

ここ数年、これに携わることがほとんどです。

2世帯、実家で暮らすというのは、住み継ぐことにつながり、

持続可能な住まい方で今の時代にぴったりとした考え方ではないでしょうか?

今回は、実家の隣に家を建てることになったケースについて、

心がけておきたいことをお伝えします。

親の老後が気になった、ゆくゆくの相続のためなど理由はさまざま。

土地は広くて余っているし、そこに建てればいいじゃない?

という気分です。

技術的には建てられますが、法的にはちょっと待った!です。

一敷地一建物の原則

建築基準法施行令1条で

「敷地:一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。」

というものがあります。

ひとつに敷地にひとつの建物しか建てられないという原則です。

用途上不可分とは、主たる建物に付随する建物、物置や離れ、

といったところでしょうか。

物置や離れのみでは生活などできないということと

捉えてもらえればよいかと思います。

ちなみに離れとは?

そこのみで生活できないもの。

たとえば、キッチンがなかったり、トイレがなかったりと、

「住宅」として完結していないというイメージです。

土地の分筆

前述の「土地の余っている」ところに建てられないの?

ということですが、方法はあります。

土地の分筆という作業を行います。

敷地をふたつに分けるということです。

そうすれば、建物ごとに敷地がある、一敷地一建物が成立します。

そこでの配慮すべきことが何点かありますので、

ザックリと説明します。

最低敷地面積の確認を

敷地を分けるといってもどうやって分けるのか。

土地の大きさによって税金も変わってくるし、

できるだけ小さく。。

という気持ちもあるかもしれませんが、

行政によって最低敷地面積というものが定められていますので、

文筆の際は要チェックです。

それぞれの敷地に対する建物面積の割合の確認を

地域にはそれぞれ用途地域が定められています。

それにはそれぞれ条件がついていて、

敷地に対する建てられる建物の割合が示されています。

建ぺい率・容積率という言葉をご存じでしょうか?

たとえば、敷地面積200㎡の場合、

「建ぺい率50%」とは、

敷地面積に対して50%が建物面積に当てられるというもので、

200㎡×50%=100㎡までの建物の面積がOK

ということになります。

それぞれの敷地に対して双方成立する配分をしなければなりません。

注意点として、

元々の敷地に建っていた母屋について、

分筆して元の敷地より小さくなった敷地に対して、

この割合が条件にかなっているかも分筆する際に要チェックです。

敷地に道路は接しているか?

家に入るときどうしますか?どこから帰ってきますか?

道に決まってるだろ??

その通りです。

当たり前の話ですが、

建築基準法では、「図的に」敷地が道路に接すること

(接道義務といいます)

が条件になります。

(「道路」と「道」というのも建築基準法では異なりますが、ここでは割愛)

道路と敷地は2m以上接していなければなりません。

(Bは道路と接していないのでNGです)

敷地をふたつに分ける際、道路にきちんと接しているか、

分け方注意です。

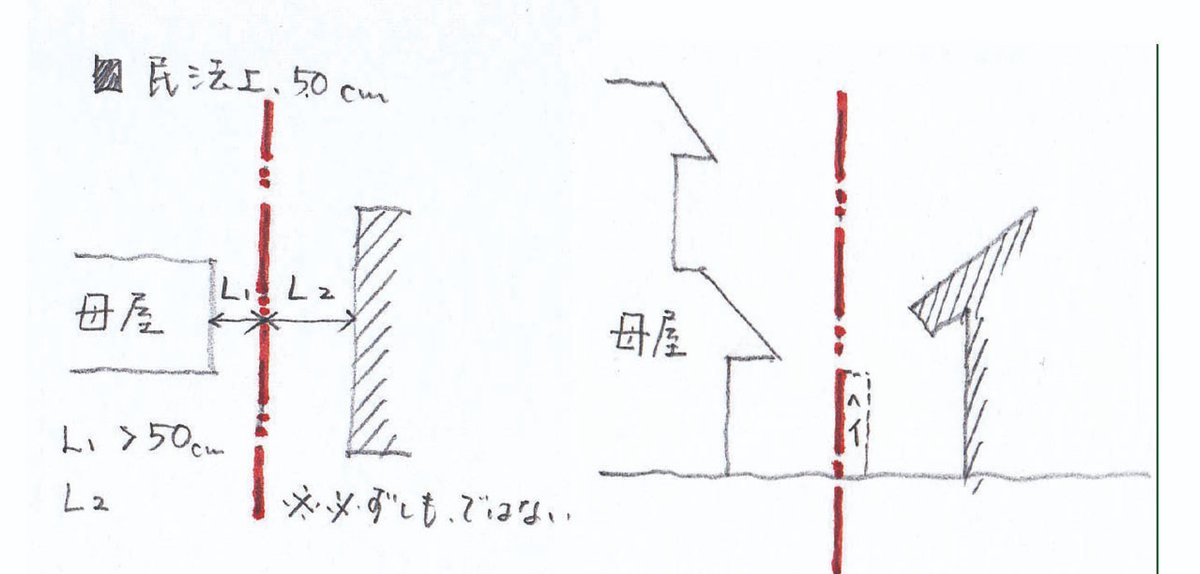

外壁と境界線との距離、民法50cm

敷地には境界線があります。

その境界線と外壁との距離は50cm開けましょうという

民法上で定められています。

これは建築基準法ではありませんので、

建てることは可能ですが、ゆくゆく問題になるので、

一般的には50cm以上あけて計画します。

分筆の際、新たに境界線を引く場合、母屋との距離には注意です。

敷地境界線には塀は必要?

敷地を分けたときに、実家とは仲がいいし、そのままでいいんだけど。

塀で分けないといけないの?

そんなことはありません。

敷地境界線は架空の線と考えてもらえればいいかと思います。

よく道路に鋲があると思いますが、それが境界線の端点です。

塀などはとくに不要です。

誰に頼むか?土地家屋調査士という存在

敷地を分けるには、えいや!ではいきません。

分筆登記が必要で、土地家屋調査士に依頼しなければできません。

新築する際はこの課題を解決しなければ進められません。

(※当方はこの資格はございませんが、パートナーにおりますのでご相談下さい。)

今回は余っている土地に新しい家を建てる際に行われる分筆について

説明しました。

それぞれ状況や思いは異なります。

建物を建てるというだけで一大決心なのに、

いろいろと課題はつきものですね。

これらのことを鑑みて私たち設計者はよりよい答えを紡ぎ出していきます。

その答えをもって、住まい手と協議し、よりよい案を磨いていきます。

何らかの糸口はつかめると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?