まちづくり学_宮崎で最も古い一之宮神社の宮司と考える「観光」と「学び」の課題

「自分のまちの好きなところを見つけ、みんなで発信してください」

「宮司」とは「神社の社長」、永友謙二宮司が、中学1年生たちに、わかりやすく語りかけます。宮司は都農中学校出身、中学生たちの先輩です。

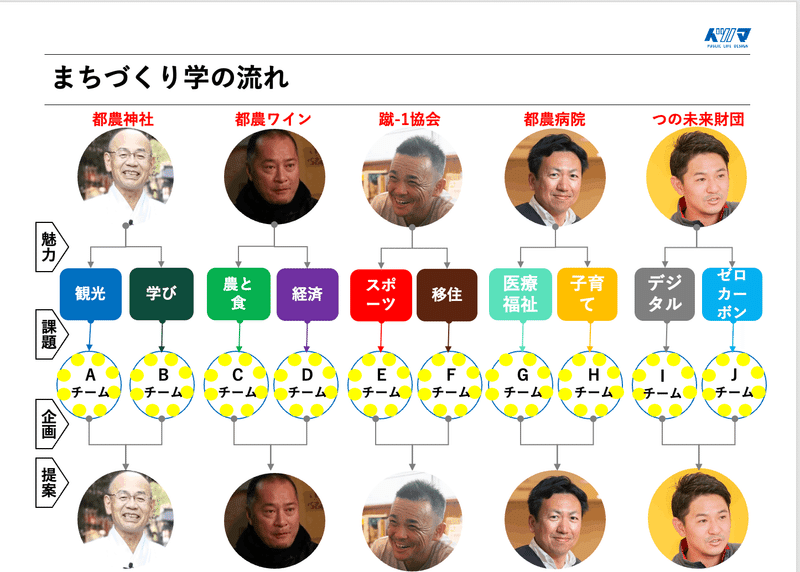

「自分が住みたいまちを、自分ごととして考え、自分でつくる方法を学ぶ」都農中学校の「まちづくり学」。全16回の初回ゲストは、宮崎県で一番古い日向國一之宮、都農神社の永友宮司。

都農神社の魅力を共有後、未来に向けて「観光」と「学び」の課題を中学生と考え、最終回には中学生たちから宮司に課題の解決策を企画提案するプログラム。

1.都農神社の魅力

都農神社は、神武天皇が建てたとも言われる日向国に一社の「一之宮神社」

一之宮神社とは、昔の県知事が宮崎で一番最初にお参りする神社。全国に106社、宮崎では宮崎神宮と鵜戸神社と都農神社の3社あり、一番最初にできたのが都農神社です。

当時の県庁が西都の古墳地帯にあり、そこから鬼門(北東)の位置にあったのが都農町だったため、都農神社が建立されました。

そのため、都農神社には、北を意味するネズミと東を意味するウサギが随所に登場します。

永友宮司が都農神社で一番好きなところは、門を入って見る建物!

毎年の初詣も都農神社の魅力。今年は7万人が参拝に。

Q:1万人の町に7万人!いったいどこから来てるんでしょうか?

A:宮崎県内が中心、隣の日向市からもたくさん見えてますね。私がこれまで聞いたなかで一番遠かったのは札幌です

そして、なんといっても都農町といえば「夏祭」。

町外にいる都農の人は、夏はお盆ではなく毎年8月1日、2日に帰ってきます。会社に休みを申請して絶対に帰ってくるようです。

永友宮司が楽しそうに話します。

1つのことに対して、たくさんのことがつながって、みんなが集まる。

とてもいいことだと思ってます。

永友宮司は、平成22年(2010年)に都農に帰ってきました。

都農神社の宮司になって間も無く、都農町始まって以来の深刻な危機となった「口蹄疫」が発症。

町外はおろか、町内の人も誰も出歩かず、神社にも人影がなくなってからの再起。町は、道の駅を開設したり、高速道路の都農ICが開通、ふるさと納税に力を入れたり、この10年間、必死の思いで再興をはたしてきました。

1人では何もできなかった。

1人から2人、2人から4人、そして8人、16人と、少しずつ仲間が増えて助け合ってきました。

これから未来のまちづくりを進めていく上でも、農と食だけ、観光だけ、経済だけを考えるのではなく、みんなで分野にとらわれず総合的に取り組んでいく必要があります。

2.観光の課題

永友宮司は、初詣や夏祭に限らず、都農神社に一人でも多くの人に来てもらうために積極的にPRを実践されています。

他に知ってる宮司がいないので比較できないんですが、こんなに民間感覚で、迅速かつフラットにいろんな人とコミュニケーションをとっていく宮司がいることにいつも衝撃を受けてます。

町の公式You Tube「つのTV」に出演いただいてますが、いつもカンペなし・NGなしで流暢に語り尽くされます。

このトーク、もはや都農町の観光にとって強み。

神社でマルシェをしたいと提案したときも即決!

「一之宮マルシェ」を開催。1,500人近い来場で大盛り上がり。

事前準備では、宮司をはじめ神社の方々とキックオフBBQ

前日には、宮司自ら草刈りや清掃も。

新渡戸文化高校スタディツアーで、町の人にジョブシャドウイングする企画を立てて、ダメもとでお願いしたら、またまた快諾。

東京の高校生2人を引き受けてくださいました!

都農町の観光の課題として、宮司が中学生たちに伝えたのは「発信」。

観光とは、その地域の歴史や文化に光をあててふれることだと思っています。せっかくの都農町の歴史や文化にもっとふれて、自分たちがいいなと思うことをどんどん発信していく、そのことが、都農町の観光の課題解決にもつながっていくと思います。

3.学びの課題

中学生にとって「学び」は、学校の勉強以外にイメージがわきにくいもの。

宮司から、大谷翔平さんで有名になった81マスのマンダラチャートをご用意いただき、都農神社を中心に、歴史・神様・一之宮・行事・町民・都農町・宮崎県・祭典へと思考を拡げてほしいとの話が。

世の中では、リカレント教育やリベラルアーツなど、生涯を通して幅広い分野の教養を身につける必要性がいわれています。

いまは、オンライン上で世界中の情報を都農町の中学生でもとることができる時代。教養や学びのコンテンツを供給するプレイヤーも増えています。

課題はきっかけ。

学びたいと思えるものにどう出会えるか?

勉強と部活以外にも自分が好きなものは数え切れないほどあるはず。

この「まちづくり学」もそのきっかけの一つになればなと思います。

4.解釈する力

発信というと、観光資源としての都農神社の歴史を事実に忠実に懇切丁寧に説明しがち。

来訪者としては、別に歴史の勉強をしたいわけではないし、そのことが何年に起きたのかはあまり興味がないところ。

同じ事実を前に、他者目線でどう解釈して、伝えていくか。

年末に読んでた『知覚力を磨く』に、思考・行動の前にある「知覚」の重要性が説かれていました。納得。

眼では見えないものを脳で観る力。アイデアを観る眼=「マインドアイ」にはすごく共感。

目の前の情報を、既存の知識と照らし合わせながらどう解釈していくか、で発信内容は変わってくるし、他者への共感力を高めることにもつながっていくのではと思います。

永友宮司の話を踏まえて、これから中学生たちと課題解決案を議論していく上で、「解釈する力」が重要な鍵を握りそう。

都農町のまちづくりで重要なテーマ「観光」と「学び」にとって、都農神社、そして永友宮司は、最大のコンテンツ。

永友宮司の話にもあった、「総合的に捉える」ことが、この「まちづくり学」を通して中学生たちに伝えたいこと。

「観光」においては、都農神社も一つのコンテンツとして、都農ワインや矢研の滝、道の駅など数少ない観光コンテンツとどう組み合わせ、来訪者目線で共感されうる発信ができるか。

「学び」についても、一つのテーマ、学生だけでなく、多種多様なテーマを多世代で学びを楽しめる環境やしくみが必要。

これからの3ヶ月が楽しみ。

(「まちづくり学」過去のnote)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?