人口1万人の極小国で、果てしないゆるやかさの中に少し、加わったもの

言わずと知れた、世界で最も早く気候変動によって沈むと言われている国のひとつ。

ツバルの島々はその1万人の人々を乗せ、今日も陽気で、どこまでもゆるやかな風を纏う。

***

約26㎢の国土に暮らすその人口は、およそ1万人。

大きい大学の1学年分ぐらいの人数で国家が成り立っていると想像すると、ちょっとびっくりする。

フィジーエアウェイズが飛ばすフィジーからの便しか、基本的に入国手段はない。

これは、フィジーに移住していた2016年10月の話。

見慣れた空港から一人、いつもの飛行機より少し小さいツバル行きの機体に乗り込んだ。

ガラガラの機内で、ビールを片手に話しかけてきたツバル人のおじさん。

久しぶりに家族の元に里帰りするらしく、アルコールも手伝って浮かれた彼の空気に乗せられて、こっちまでフワフワした気分になる。

帰るたびに子どもたちに「酒飲みすぎ!」と怒られると、楽しそうに話してくれた。

高度が相当下がるまで客席からは陸地が見えない。

海スレスレのランディング。

タラップを降りると、大きめな家ぐらいの空港の建物が目に入った。

雲ひとつない快晴の空から照りつける太陽光線にちょっと怯む。

どうやらフィジーのそれよりも強いらしい。

ほぼノーチェックでスタンプを押され、「入国管理官のところへ行って」と言われて進んだら、外に出てしまった。

誰にも止められないので、自分から入国管理官を探すも、見つからない。

やっと見つけた彼は、赤いTシャツ短パン裸足で、子どもを抱いていた。

思わずツッコミを入れそうになったが、そう言えば自分も入国管理官に制服を着てもらいたいなんてちっとも思っていない。

***

空港を出て2分も歩けば、砂浜に出る。

入国して出会った最初の人は、そこで屋台を営んでいるおばちゃんだった。

話しかけると、ゆったりとした、けれどはっきりした英語で

「どこから来たの?ちょっとこの子を見ててくれないかしら」と返事をくれた。

一言目から頼られて、嬉しくなる。

2歳だというその子を抱いて屋台に入ると、地面に張られたビニールシートに18歳だという大柄な息子が倒れるように寝ていた。

10分ほど立ち話で盛り上がったあと、その横におばちゃんと一緒に腰を降ろした。

何を話すでもなく、そこにただ居させてもらう時間が流れる。

50メートルぐらい離れた海からの風が時折強くなり、またそよ風に戻る。

結局、その屋台に毎晩、泊めてもらうことになった。

***

この小さい島を、端まで歩いてみることに。

距離も調べずに歩き出して、最初にすれ違ったのは別のおばちゃん。

今度は向こうから声をかけられた。

「あんた、見ない顔だね」

ちょっと押しが強めな彼女は、10年前にフィジーから移住してきた、近くにある小学校の先生。

フィジーの話で会話が弾むこと3分、明日の全校集会に来て話をしてくれと誘われた。

「来たばっかりで、何喋っていいかわからないけど」

「そんなの何でもいいわよ、そのとき感じたことを話せば」

入国して1時間、予定らしい予定ができた。

***

国土の小さいこの国では、4輪の自動車は効率が悪い。

みんなの交通手段は、もっぱら原付と自転車の様子。

ナンバーは手書き。

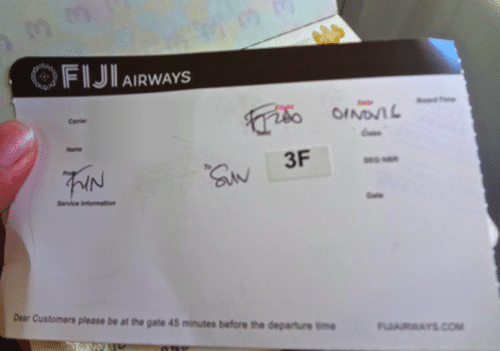

飛行機のチケットも手書き。

すれ違う人ほぼ全員と小話をしながら、ひたすら歩いた。

商店に2つ入ったが、どちらの店員もカウンターに突っ伏して寝ていた。

道端や草むらで寝ている人も1人や2人じゃない。

治安も想像以上にいいんだと肌で感じる。

自然に還っている最中のトラックの横を通り過ぎた。

と、原付に乗ったおじさんに威勢良く声をかけられた。

「どこ行くんだ?」

「島の端まで」

「よし、乗ってけ!」

南の島暮らしで鍛えられたことの一つは、遠慮しないこと。

オファーをくれたら、

「えー、いいよそんなの!」

「ごめんねー忙しいのに」

じゃなく、

「おぉ本当に?ありがとう!」

と受け取れるようになった。

後ろに乗って5分もすると、みるみる道が狭くなってきて、右も左も海が広がる細い一本道になった。

強くなってきた風に乗って、道の真ん中を走る僕らの顔にも波しぶきがかかる。

すぐに辿り着いた島の端は、ゴミの埋立地になっていた。

ツバルで最大の社会問題と言われているのは、ゴミ問題らしい。

僕をここまで連れてきてくれた彼は、その景色をバックにニッと笑った。

***

そのまま島の反対側まで連れてまわってくれた。

段々と、この国が未知で無くなってくる。

空港のそばに差し掛かったとき、彼がおもむろに滑走路の方にハンドルを切った。

柵は・・・無い。

驚いて辺りを見回した僕の目に映ったのは、滑走路でビニールシートを広げてピクニックを楽しむ家族連れと、自転車で追いかけっこをする子どもたち。

国の面積に対して大きすぎる滑走路は、飛行機が来ないときは中に入って良く、国民の憩いの場になっていた。

またひとつ、自分の中の常識がガラガラと崩れ落ちるのを感じる。

飛行機が来るときには、島に2台ある消防車が滑走路を走ってサイレンで知らせてくれるシステム。

***

翌朝、屋台で目を覚ますと、みんな起きていた。

お父さんは、素潜りで一仕事してきたらしくびしょ濡れ。

朝ご飯よ、とおばちゃんが脂たっぷりの角切り肉をお皿に乗せてくれ、有り難くいただいた。

胃はびっくりしたろうが、旅の間はあんまり気にしないことにしている。

今日は小学校でのスピーチ。

8時の約束に間に合うように出発した。

道を尋ねながら辿り着いた小学校は、綺麗だった。

寄付もあって成り立っているらしい。

集会所に勢ぞろいした生徒たちの、緑と白の鮮やかな制服の色が眩しい。

「今日はスペシャルなゲストが…」とちょっと大層に紹介されて、前に出る。

自己紹介をしたあとに一つ、聞きたいことをダイレクトに聞いてみた。

「僕は学校で、気候変動の影響でツバルが将来沈んでしまうって教えられたんだけど、みんなはどう考えてるのか聞かせてもらえない?」

ツバルの学校でも、気候変動による海面上昇については教えられていると、事前に聞いていた。

答えは迷いなく、間髪入れずに返ってきた。

「ツバルは、絶対に沈まない。だって、神様が守ってくれるから」

「絶対にここから出て行ったりしない。お父さんもそう言ってた」

みんな、高い声で、口々に答えてくれる。

心の奥で何かが痛んで、耳の奥で何かがカチッとはまる音がした。

***

それから数日間、毎日目にするものがあった。

早朝のおじさん会議。

早朝に掃除をしては刑務所に帰っていく囚人の皆さん。

海に飛び込もうかどうか30分も悩む子どもたち。

同じ建物で同じ時間に、ギター片手に歌うおじさん。

そして、国中どこに居ようと音と匂いを感じる海。

おばちゃん家族と一緒に、砂浜の屋台でぼーっとしていると、時間が止まったんじゃないかと思える瞬間が何度もあった。

毎日、何も変わらないような気がしてくる。

だけど、我に還って五感に意識を向けると、毎日が全然違っていた。

最終日には、道を歩けば声をかけられるようになった。

基本的に何も予定がないので、その場の誘いには全部乗れる。

エンタメ業界的な概念がほとんどない毎日の中、

自分も周りも「今、ココ」にフォーカスしながら一緒に過ごした日々は、エンタメな瞬間に溢れていた。

***

ツバル最後の夜。

沈んで間もない太陽が、見慣れた広すぎる水平線の向こうから、赤と青で縁取られた紫色の雲を照らしている。

聞こえてくるのは、波の音と子どもたちのバカ笑い。

なんとなく寂しい気持ちになりながら、お世話になった屋台のおばちゃんの元へ戻った。

すると、いつもTシャツ姿のおばちゃんと息子が、揃って綺麗目な格好をしている。

「ほら」とだけ言う彼女が差し出してきた右手には、

空色鮮やかな民族衣装のスルと、被り物が握られていた。

全部で9つあるツバルの島々。

そもそも「ツバル」はツバル語で、「9つの島が立ち上がる」という意味らしい。

その9つのうち、彼らの出身の島、ワイトゥプ島の伝統セレモニーに招待してくれたのだ。

知らないうちに、自分が「居候」から「準家族」に昇格した気持ちになって、うるっときてしまった。

なんだか、とてつもなく嬉しい。

真っ暗なツバルの夜道。

ズンズン歩くおばちゃんの後ろについて歩いていくと、誇張ではなく、本当に道ゆく人全員が知り合いのよう。

国の総人口が約1万人で、僕らがいるメインの島、フナフティに住む人は7,000人足らず。

みんながみんなを、知っている。

最終日でも、まだ不思議な感じがした。

メインの道を外れて、茂る草を踏みつけながら2分も歩くと、ワイトゥプ島出身者のための集会所があった。

民族衣装に身を包んだたくさんの人が、既に集まって丸くなっている。

中に入るとき、神聖な雰囲気を感じて体が少し固くなった。

おばちゃんの後ろについて歩いていると、人々をかき分けて円のほぼ中央に来てしまった。

「部外者なのにこんな真ん中に来たら緊張するよ」とおばちゃんに伝えると、こう言われた。

「私、ワイトゥプ島の副代表なのよ。言ってなかった?」

もちろん初耳。

それ以上は何も言わず、なんだかツボに入ってしまって、2人でひとしきり笑った。

滞在中に食べた中で最も豪華に盛られた晩ごはんを手渡され、いただいた。

***

セレモニーが始まった。

聞こえてくるドスの効いた声はツバル語で、内容は何一つわからないが、空気が厳かで深い震え方をする。

部屋の中央に置かれた箱を大柄な男性たちがフルパワーで叩き、

それを取り囲む女性たちが大声で歌い、

若者がその更に外側を汗だくになりながら踊ってまわる。

重鎮と思しきおじいさんのテンションが最高潮に達し、立ち上がって踊り出した。

取り囲む声は更にその音量を増す。

圧倒された。

何重奏かもわからない。

重厚な音と熱気の洪水が途切れるとき、急に静寂が訪れる。

数秒遅れて耳が慣れ、聞こえて来るのは、何千何万という虫の声。

そして、また次の歌が始まる。

ぼうっとして、ふと、自分の体と周りとの境界線がぼやけて来るのを感じ、怖くなる。

理性がゆるゆると追いついてきて、安心する。

この果てしない連続の中で、自分と周りが溶け合うのを、次第に許せるようになっていく。

これがトランス状態ってやつかなあ、とぼんやり思う。

***

ツバルの風。

その果てしないゆるやかさの中に少し、底知れぬ畏怖が加わった。

それを、心から良かったと思う。

***

8月初旬から夫婦でCamino de Santiago巡礼の旅に出ています。出費はできる限り少なくしている旅なので、サポートは有り難く旅の資金にさせていただきます。ですが、読んでくださったり反応をいただけるだけで、一緒に旅している気分になって十分エネルギーをいただいています。^^