マネジメントで意識している「言葉」のチューニング

イントロダクション

今回は、私がチームのマネジメントを行う中で意識的に使い分けている「言葉」を書き出してみました。これらは類義語であり、細かく使い分けなくても大まかな意味は通じます。

しかし、相手との認識の誤解をなくし、伝えたいニュアンスを正確に伝えるためには、言葉の微妙な意味や伝わり方を「チューニング」することが重要だと私は考えています。

つまり、ここでの「チューニング」とは「言葉選び」のことを指しています。

「問題」と「課題」

問題 (Problem)

問題は、現状で発生している困難や障害、解決すべき不具合を指します。一般的には、何かがうまくいかない状況や望ましくない状態のことです。

課題 (Challenge/Task)

課題は、達成すべき目標や取り組むべき問題を指します。解決すべき問題を含むこともありますが、長期的な目標や成長の機会を含む場合も多いです。

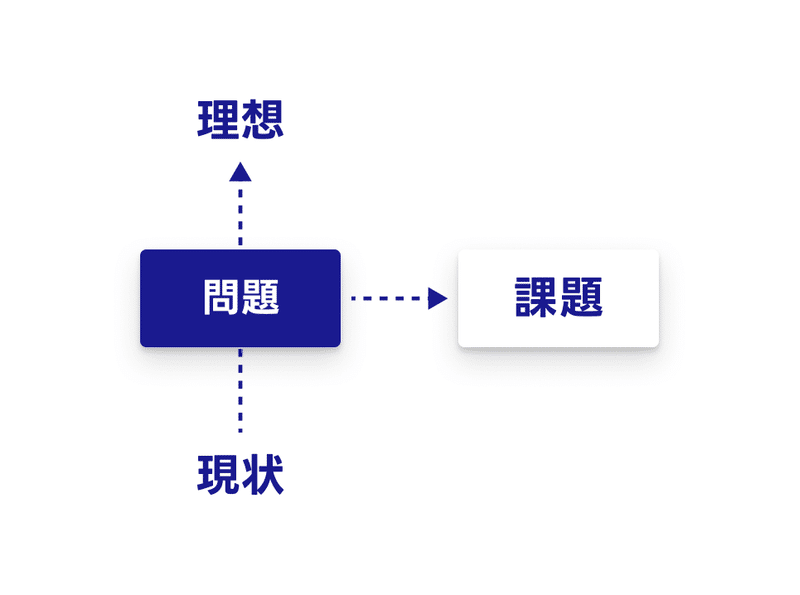

本質の違い

問題は、現在存在する困難や障害です。解決が必要な状態や出来事に焦点を当てています。

課題は、達成すべき目標や取り組むべきチャレンジです。将来の目標や改善点に焦点を当てています。

実例での適用

例えば、会社の売上が低迷しているというのは「問題」です。それに対して、「売上を前年比20%増加させる」というのは「課題」です。また、システムのバグを修正することは「問題の解決」であり、そのシステムを使いやすくするための新しい機能を開発することは「課題への取り組み」となります。

このように、問題と課題はどちらも解決や達成が必要な点ですが、問題は現在の困難や障害に対する対応を指し、課題は未来に向けた目標や取り組みを指します。

「反省」と「内省」

反省 (self-criticism)

反省は、過去の行動や出来事について振り返り、それが正しかったかどうかを評価し、改善点を見つけ出すプロセスです。過ちや失敗を認識し、次に同じ過ちを繰り返さないようにすることが目的です。

内省(Reflection)

内省は、自分の内面的な状態や行動を深く考え、理解しようとするプロセスです。自己の感情や思考、行動について深く考え、自分自身をより良く理解することを目指します。

目的の違い

反省は、過去の行動や出来事を振り返り、改善点を見つけることを目的としています。具体的な行動の改善が中心です。

内省は、自己理解や自己成長を目的としています。内面的な探求が中心です。

実例での適用

例えば、内省は、自分の人生の目的や価値観について深く考えることです。一方で、反省は、仕事でのミスについて振り返り、次回に同じミスをしないように対策を考えることです。

このように、内省と反省はどちらも自己を振り返る行為ですが、内省は自己理解や成長に重点を置き、反省は過去の行動の評価と改善に重点を置いています。

「味方」と「仲間」

味方 (Ally)

味方は、特定の目的や状況において自分を支援してくれる人を指します。共通の敵や問題に対して協力し合う関係が強調されます。

仲間 (Companion/Friend)

仲間は、共通の興味や目標を持つ人々を指します。友情や共同体感が強調されることが多いです。

関係性の違い

味方は、特定の目的や敵に対して協力し合う関係です。利害関係に基づいており、戦争や競争などの状況で使われることが多いです。

仲間は、共通の興味や目標を持ち、日常的に共に活動する関係です。友情や連帯感が強調されます。日常生活や趣味、仕事など広い範囲で使われます。

実例での適用

例えば、ビジネスの競争において特定のプロジェクトで協力し合う相手は「味方」と言えます。一方で、毎日一緒に仕事をしてアイデアを共有する同僚は「仲間」と表現されることが多いです。また、スポーツチームのメンバーやクラブ活動で一緒に過ごす友人も「仲間」と呼ばれます。

「信用」と「信頼」

信用 (Credit)

信用は、過去の実績や行動に基づいて他者に対する評価を指します。主に客観的な事実やデータに基づいて判断され、特に経済的・取引関係において使われることが多いです。

信頼 (Trust)

信頼は、相手の人格や能力、誠実さに対する肯定的な評価を指します。個人的な関係や感情に基づいて形成され、より主観的な評価です。信頼は、長期的な関係や協力関係において重要な要素です。信用が積み重なることで信頼となり、より深いレベルの関係を構築することができます。

基盤の違い

信用は、過去の実績や客観的なデータに基づいて評価されます。信頼できるかどうかは具体的な行動や結果によって判断されます。

信頼は、相手の人格や能力、誠実さに対する主観的な評価です。感情や個人的な経験に基づいて形成されます。信用が積み重なることで信頼が生まれます。

実例での適用

例えば、銀行が個人に対してローンを提供する際に考慮するのはその個人の「信用」です。過去の返済履歴やクレジットスコアが重要な指標となります。一方で、友人に秘密を話すときに重要なのはその友人に対する「信頼」です。友人の誠実さや裏切らないと感じるかどうかが関係します。信頼は、信用が積み重なることで形成される深い関係性です。

このように、信用と信頼はどちらも他者に対する肯定的な評価を示しますが、信用は客観的な実績に基づき、信頼は主観的な評価や感情に基づいて形成されるものであり、信用が積み重なることで信頼が生まれます。

「知識」と「知見」

知識 (Knowledge)

知識は、学習や経験を通じて得た情報や事実の集合を指します。一般的には、覚えたり理解したりしている情報や事実のことです。

知見 (Insight)

知見は、深い理解や洞察を指します。特定の分野や問題についての洞察力や理解力であり、通常は経験や観察を通じて得られた知識を基にした実用的な理解や判断を含みます。

本質の違い

知識は、情報や事実そのものです。学習や経験を通じて得たデータや情報の蓄積を指します。

知見は、その情報や事実に基づいて得られた深い理解や洞察、実践的な判断力を指します。

実例での適用

例えば、医師が持っている「医学的な知識」は、解剖学、生理学、薬理学などの情報や事実を含みます。一方で、患者を診察して症状を見極め、最適な治療法を判断するための「知見」は、その知識に基づいて得られた深い理解や洞察を指します。

「修正」と「更新」

修正 (Correction)

修正は、特定の問題や誤りを直すことを指します。主にミスや欠陥を訂正するために行われる作業です。

更新 (Update)

更新は、内容を最新のものにすることを指します。新しい情報や改良点を追加してバージョンアップすることが多いです。

目的の違い

修正は、既存の誤りや問題を直すことを目的としています。

更新は、既存の情報や機能を新しくすることを目的としています。

実例での適用

例えば、ウェブサイトの管理において、誤ったリンクを正しいリンクに修正するのは「修正」です。一方で、新しいページや機能を追加することは「更新」に該当します。また、ソフトウェア開発において、バグを修正することは「修正」であり、新機能を追加することは「更新」となります。

「フィードバック」と「レビュー」

フィードバック (Feedback)

フィードバックは、特定の行動や成果に対する反応や意見を提供することです。改善や成長を促すために行われ、ポジティブな点や改善が必要な点を具体的に指摘します。

レビュー (Review)

レビューは、作品や製品、サービス、行動などについての総合的な評価や批評を行うことです。客観的な評価や意見を提供し、総合的な判断を示すことが多いです。

目的の違い

フィードバックは、特定の行動や成果に対する反応や改善提案を目的としています。成長や改善のための具体的な指摘が中心です。

レビューは、作品やサービスなどに対する総合的な評価や批評を目的としています。評価や判断を示すことが中心です。

実例での適用

例えば、プロジェクトの進捗についてのフィードバックは、チームメンバーがより効率的に働けるようにするための具体的なアドバイスを含みます。一方で、プロジェクトが完了した後のレビューは、全体的な評価や結果についての総括的な意見を提供します。また、映画のレビューは、その映画全体についての批評を行いますが、映画制作に対するフィードバックは、特定のシーンや演技についての具体的な改善点を指摘するものです。

このように、フィードバックは主に改善や成長を目的とした具体的な指摘を含む反応であり、レビューは総合的な評価や判断を示す批評や評価を指します。

「デザイン」と「制作」

デザイン (Design)

デザインは、モノやサービス、体験の見た目や機能、構造を計画し、具体的な形にするプロセス全体を指します。これには問題の定義からコンセプトの開発、実行までが含まれます。

制作 (Production)

制作は、デザインされたものを具体的な形にするプロセスを指します。設計された計画に基づいて、物やサービスを実際に作り上げることです。

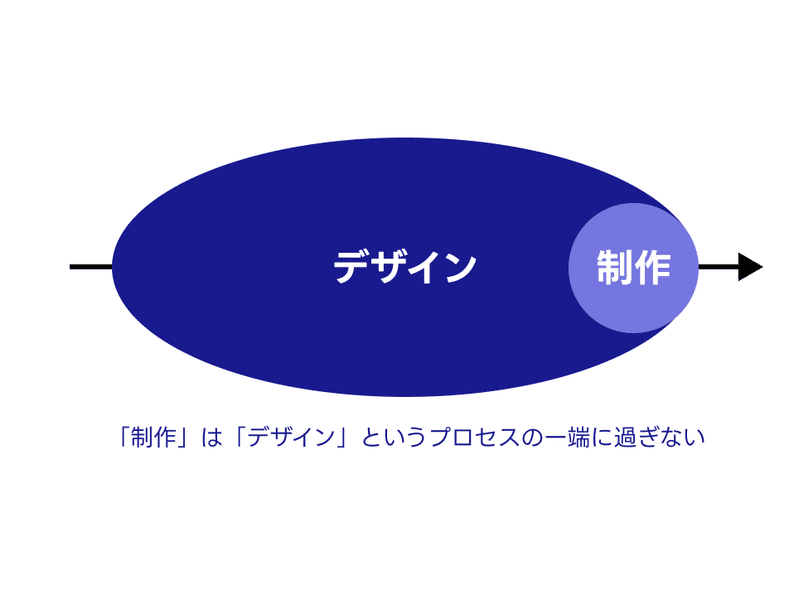

プロセスの段階

デザインは、問題の定義からコンセプトの開発、計画、設計、そして具体的な形にするまでの全体的なプロセス。アイデアを視覚化し、ユーザーに価値を提供するまでの一連の流れを含みます。

制作は、デザインされた計画を実行し、具体的な形にする段階。デザインを基に実際の物やサービスを作り上げるプロセスのことを指します。

目的の違い

デザインは、ユーザーのニーズや問題を創造的に解決するための行為です。

制作は、デザインされたものを具体的に実現し、完成品を作り上げることです。

実例での適用

例えば、新しい家具を作る場合:

デザイン: 顧客のニーズを調査し、問題点を明確にし、コンセプトを考え、スケッチや3Dモデルを作成し、機能性や美しさを考慮した詳細な設計図を作り上げる全体のプロセス。

制作: その設計図に基づいて、材料を選定し、加工し、組み立て、仕上げを行い、最終的な製品を完成させること。

デザインは、単なるアイデアや計画の創造的な部分だけでなく、そのアイデアや計画を具体的に実現するまでの全体的なプロセスです。一方、制作はその計画を実行し、具体的な形にする部分に焦点を当てています。

まとめ:チューニングの意義

一見すると、会話の相手が言葉の細かい意味の違いを理解していない限り、この努力は無意味に思われるかもしれません。しかし、言葉の選び方をチューニングすることで、相手の認識や理解に徐々に影響を与えることができます。言葉の微妙な違いに気づいた相手は、「なぜこの言葉を使うのだろうか?」と考え、意味を調べるようになります。即効性のある効果は期待できないかもしれませんが、言葉のチューニングの積み重ねが相手との微妙なズレを解消し、円滑なコミュニケーションを促進します。

言葉のチューニングは、印象操作にも有効です。

例えば、「修正」と「更新」の場合、「AをBに修正してください」より「AをBに更新してください」という表現の方が、相手に間違いを正されている印象を与えず、改善や改良の一環として受け取られるようにすることができます。こういった言葉の選び方は、協力的な関係を築くために有効ではないでしょうか。

適切な言葉のチューニングは、相手とのスムーズなコミュニケーションを実現し、結果としてチーム全体の生産性と協力体制の向上につながると思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?