他局が模倣できない、J-WAVEの番組作りから経営戦略まで考える (2)

J-WAVEならでは! と思う番組を一つ紹介しましょう。日曜夕方5時からの「NX NIPPON EXPRESS SAÚDE! SAUDADE...」(サウージ・サウダージと読みます)で、滝川クリステルさんがパーソナリティです。出先からの帰途にクルマでこの番組を聴くことが多いのですが、何度聴いてもこの番組が誰に対して何を伝えたいのかが理解できていません(笑)

ブラジルやラテンアメリカの音楽をかけながら、その音楽にまつわるストーリーやイベント情報などを滝川さんのふんわりとしながらも艶のあるナレーションで回していくという内容です。日曜の夕方、夏だと西陽が眩しく、週末の終わりが見えてきて少し寂しい心境がする時間帯に、ボサノバとナレーションが、その寂しさを紛らわせてくれる心地よさを提供してくれます。前の番組「SAISON CARD TOKIO HOT 100」(クリス・ペプラーさん)、後の番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」(吉岡里帆さん)との繋がりも良いです。

一方で、僕の個人的感想になってしまうので、違う聴き方があれば教えてほしいのですが、僕には音楽もナレーションも全然頭に入らないというか、右から左へと通過していく感覚しかありませんwww 完全に雰囲気で聴いているだけなのです。ついでに大変恐縮ですが、NXのCMもどうしてどうして耳に入ってきません。

番組ページを見たら、なんと開局当時から放送していた老舗番組だったことを知って更に驚きを隠せなかったのですが、それだけ局が大切にしている世界観なのかもしれません。

ラテンミュージックが好きな方にとっては貴重な番組でしょうし、インフォメーションも盛り込んでいるので役に立っていると感じるリスナーが一定数いるとは思います。しかし、僕にはどうしてもJ-WAVEがこの番組を合理的にやっているというよりは、局のイメージを体現するような象徴的番組だからこそ継続しているような気がしてなりません。他にも魅力的な番組は多くあるのですが、J-WAVEってどんな局なの?と問われたら、この番組が世界観を表していると答えるなあと思っています。

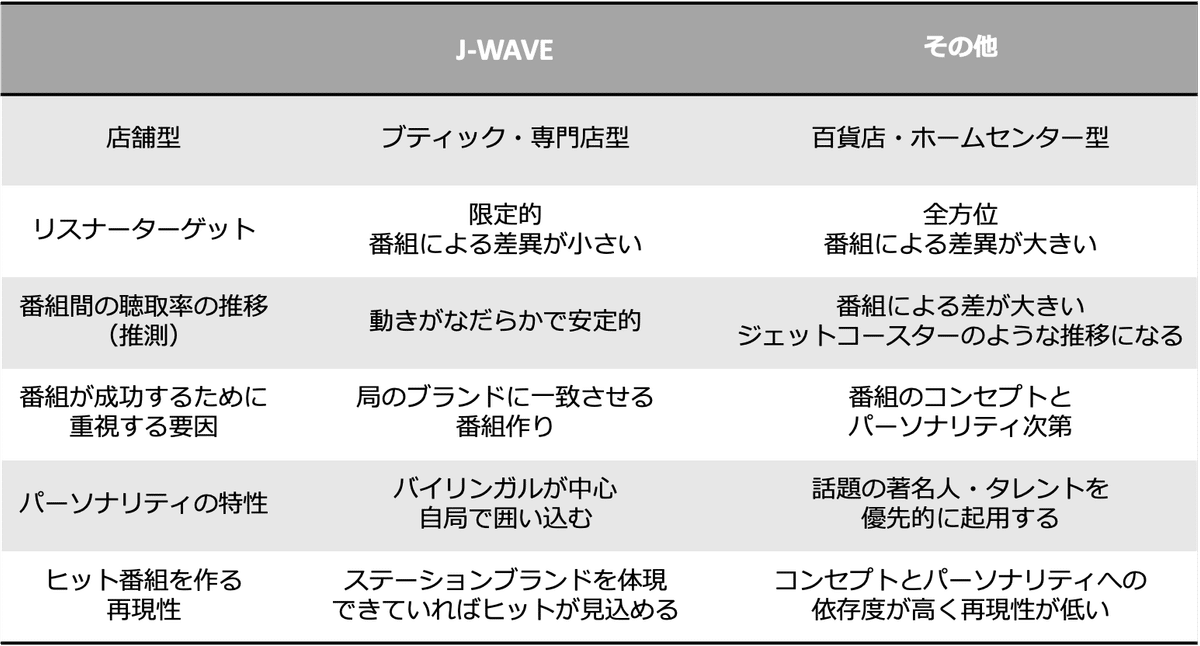

ラジオ局による型の違い(ブティック型と百貨店型)

さて、本論に戻します。後編でお伝えしたい論点を表にまとめました。

首都圏ラジオ局を小売業界に例えるならば、店舗のバラエティと品揃えを重視し、あらゆる層に訴求する百貨店やホームセンターのような型は、前編で紹介したTokyo-FMをはじめ、TQLと呼ばれるTBSラジオ、文化放送、ニッポン放送など多くの局が当てはまります。一方で、良質な音楽を聴きたい、知的で洗練された感じの雰囲気を楽しみたいような限定的なニーズを持つ顧客だけにサービスを提供するブティックや専門店のような型は、J-WAVEが最もフィットするでしょう。

リスナーターゲットは、百貨店型は番組間で違いが大きいし、ブティック型は小さくなります。となると、両者は番組間の聴取率(聴取者数)の推移においても違いが出てくると考えるのが自然です。

百貨店型は、リスナー数は番組間の差異が大きいので、一日の中でも見た目にもわかりやすく上がったり下がったりしてジェットコースターのような推移をするでしょう。差異を小さくしようとしても難しいはずです。僕のラジオ局員時代の知見も加味すると、番組によってコンセプトがそもそも異なることに加えて、パーソナリティによってニュースソースになりやすいかどうか(例えばYahoo!ニュースなどでコタツ記事になる)などの様々な変数によって大きく差異が生じてしまうからです。多くの収穫を得る番組とそうでない番組の二極化が起きてしまうのは、百貨店型の宿命です。それにひきかえブティック型は、番組間で多少の差はあれど、推移はなだらかな曲線になると想像できます。J-WAVEが求めるのは一点、曲線を高値で安定させることに尽きます。

型による成功要因の違いとブランド階層

番組の成功要因についても、2つの型には違いがあります。百貨店型は各店舗(各番組)の売上を最大化することが百貨店全体に寄与することになると考えるので、個別最適を志向します。良いパーソナリティを起用するために良いコンセプトの番組を創ることが成功につながります。MLBで例えるならば大谷翔平選手のようなスーパースターを自チームに獲得できるかが成否を分ける鍵になります。ブティック型は、パーソナリティの重要性は当然ながら尺度として持ちながらも全体最適を志向し、優先すべきは局のブランドやイメージを体現するコンセプトの番組を創ることであり、その顔に相応しいプロフェショナルなパーソナリティを選択するようなプロセスを取っているのではないでしょうか。

ただし、個別最適か全体最適かを放送局ごとに完全に分類できるようなものではないと思っています。百貨店型のなかにも、平日日中の時間帯を同じコンセプトで編成している局もあるでしょう。百貨店型が必ず各番組の個別最適になっていると断言はできません。

実際、百貨店型の中でも時間帯や曜日を縦断横断して統一のコンセプトを作り、大きな町の中の村のような番組集合体を作っています。例えば、近年のニッポン放送の「オールナイトニッポン枠拡大」です。同局屈指のキラーコンセプトであるオールナイトニッポンを上位のブランド階層として再定義し、時間帯を拡大して傘下に置く番組のバラエティを増やしました。文化放送のA&Gも同じ戦略として見て取れます。声優などが出演するアニメとゲームをテーマとした番組を一つの群として捉えてコンセプト化(ブランド階層化)したことで、リスナーへの分かりやすさとともに、局の中の人にとってもコンセプトの傘の下で何を目指せば良いかという共通認識を取りやすくなった効果を生んでいるでしょう。これらはまさにブランド階層を活用した好事例です。

ブランド階層についての説明と解釈はこちらの記事をご参考に!

ホリスペを頻繁にできるのはJ-WAVEだけなのか

続いて、パーソナリティの特性についてです。ここではJ-WAVEが実行できて他局ができない・やらない施策を紹介しながら分析を進めます。

J-WAVEの強みを体現する象徴的な取り組みって何ですか?と問われたら、僕は「ホリスペです」と答えます。ホリスペとはホリデースペシャルの略で、平日の祝祭日に朝から夕方まで一つの長時間の特番を編成する施策です。先日の8月11日は「山の日」にちなんだホリスペを放送していました。

ホリスペは基本的には冠提供のスポンサーが付くことが多く、この日はMEISUIという浄水器メーカーが提供。山と水という相性の良さも手伝ったのでしょう。パーソナリティは、ハリー杉山さんと浦浜アリサさん。ハリーさんは土曜朝のPOP OF THE WORLDをレギュラーで持ち、浦浜アリサさんは現在レギュラーは持っていないようですが、J-WAVEにはよく出演するパーソナリティの一人です。

日本は外国と比べて祝日が多いと言われますが、J-WAVEではいわゆる旗日には必ずホリスペを放送しているイメージが確実にあるので、これを一年間着実に実行していくのは、かなりの労力が掛かっているはずです(僕も同業者だったので難しさがよく分かる)。それぞれの祝日に合わせて、祝日の意義や旬な話題と合うコンセプトを作り、パーソナリティを組み、長時間の特番の構成を考え、冠スポンサー獲得のために営業活動する。どこまでをJ-WAVEが自社で遂行し、どこから制作会社や広告会社が関与しているのかは不明ですが、複数のステークホルダーが役割分担をしながら作り上げていることが想像できます。企画立案から実行まで一連のプロセスを考えると、社内外で多くの調整事項があろうと推察されるので、レギュラー番組をあえて編成せずに、大きな労力をかけてまでホリスペを遂行することに、全局をあげた強い意思を感じます。局員の中には無理してホリスペやらずに通常編成でも良いんじゃない?と思っている人がいるんじゃないかと性悪な想像はするのですが、いずれにせよJ-WAVEが他局と明らかに一線を画す特徴です。

では、J-WAVEと他局との違いをクリアにするために、まず他局はなぜやらないのかを考えましょう。放送局によって捉え方が違うかもしれませんが、たった1日のために大きな労力と費用をかけるだけならば許容できても、1ヶ月に一度に近いペースでやってくる祝日のたびに編成するのはコスパが悪いと考えるのが自然です。なので、他局は1年間の中でも1回か2回、「この日だけではウチの局が総力上げて編成する特番やるからね、お祭りだから聴いてね!」という特別編成を設けるのが通例です。そもそも平日は通常番組を安定的に放送することでパーソナリティ、制作スタッフから編成・営業担当までを含めた陣容を固定して運用することで効率化と収益化を両立するモデルになっているので、それを敢えて変えることにはリスクが伴うからです。

他方で、なぜJ-WAVEは数多い祝日のたびにホリスペを放送し、それを毎年のように持続的に実行できるのか。理由は2つあると考えます。一つは営業的な面。もう一つがこのパートでお伝えしたいパーソナリティのロイヤルティの高さです。

前者の営業的な強みについては内情に詳しくないので観察を元にした想像で書きますが、毎回のホリスペに冠スポンサーが付いていることを考えると、企画側のプランが良いこともさることながら、実際にスポンサーを引っ張ってくる営業力に注目したくなります。ホリスペを維持していくためには、敢えてかけた大きな労力を上回るインカムがないといけません。商売である以上は、それこそが一番のインセンティブとなっているはずです。儲けてなんぼ。この頻度で次々と売り捌いていくのは、やりがいもあるし、しんどい仕事と思われます。企画と営業の連携が良いとも言えるでしょうし、でもやっぱり僕は最終的にスポンサーを惹き入れる営業力に感心するのです。

パーソナリティの高いロイヤルティは差別化を生む

では、後者のパーソナリティのロイヤルティの高さはどうでしょう。J-WAVEでは番組のMCをナビゲーターと称していますが、ここでは一般的に浸透している呼称であるパーソナリティで統一します。当コラム(1)で書いたように、J-WAVEはTokyo-FMと比べると分かりやすいですが、ファンの大きな基盤を持っている超著名人を起用するというよりは、局のブランドを体現できる喋りのプロフェッショナルを意図的に採用しているように見えます。別所哲也さん、サッシャさん、クリス智子さん、グローバーさん、ジョン・カビラさん、LiLiCoさん、ハリー杉山さん、ピストン西沢さん、そしてそしてクリス・ペプラーさん。これらの方々は、あまり他のラジオ局で番組を持っているイメージがありません。それどころかJ-WAVEファミリーとも言えるようなステーションとの強い関係性(絆と言っても大袈裟ではないと思う)を持っているように見えます。

私見と断っておきますが、局とパーソナリティが互いにリスペクトしあい、関係性を長い間継続している一番の放送局がJ-WAVEだと思います。少なくとも首都圏ラジオ局のなかにおいてはそう断言できます。一人二人のパーソナリティではなく、多くのパーソナリティとサステナブルな関係性を築き磨いているのは清潔感さえも感じるし、そう感じさせる戦略性が見えてきます。

他局ではどうかというと、例えばナイツのコンビは、TBSラジオで土曜日午前中にレギュラーを始めたと思ったら、その数年後にニッポン放送で月〜木の午後ワイドを持つようになり、現状は同じタレントが二つの局で看板番組である生ワイドを担っています。どんな経緯でこの特異な事態になったのか興味深いのですが(笑)、おそらくJ-WAVEだったら、他局でワイドを担っているパーソナリティを自局の看板番組の一つに採用することはしないと思うし、逆に他局で看板番組を担うことを「歓迎」しないと思います。これは良い悪いの議論ではなく、放送局のフィロソフィと戦略の違いです。

J-WAVEはパーソナリティと安定的な関係性を築くことで局の顔となっていくことを期待します。すると、顔となったパーソナリティは、月に一度程度の高頻度で訪れるホリデースペシャル(ホリスペ)のメインMCとして起用されます。おそらく、J-WAVEのパーソナリティはホリスペのメインMCを務めることを目標にしていて、務めることが名誉なのだと思います。だとすると、局としてはレギュラー番組のほかにパーソナリティのロイヤルティを高める大きな飛び道具を持っていることにもなり、WIN-WINの関係を両者が築ける一つの材料にもなっていると推察できます。

ラジオはテレビや他媒体と比べて、圧倒的にライブコンテンツが多いですよね。clubhouseなどの新興ライブ音声コミュニケーション媒体も現れましたが、ラジオの存在価値が衰えている様子はありません。オンデマンドでは表現が不可能な速報性・偶発性が価値となり、その価値を最大化させるのがパーソナリティであり、その力量次第でリスナーをハッピーにさせるかどうかを決めます。なので、同じパーソナリティが継続して番組を務める習慣性はとても重要で、ラジオ局としてもパーソナリティを発掘し、育成し、互いに敬意を払いあえる関係を醸成して発展的に継続できるかどうかに大きな労力を払います。パーソナリティにとって労働市場は自由なので放送局を複数掛け持ちして仕事したい動機があって当然ですが、ラジオ局からしたら、できる限り自局で人気のパーソナリティを囲い込みたい。相反する両者の思惑のバランスをどう取るのか。この点において、J-WAVEは突出している組織的な能力を感じます。

次回、最後のパート3では、これまでの内容を踏まえて、ラジオ局の経営戦略の観点に立って、ブティック型と百貨店型が志向する「良い番組の定義」とそれを実現するためのコストの関係を考えて締めくくります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?