ラジオは特定局へのロイヤルティが高い、は本当?

まず、この記事を読もうとしてくださり、ありがとうございます!

普段、ラジオを聴いていたりしていらっしゃいますか?毎日習慣的に聴いている方もいれば、月に一度聴くかどうかという方もいらっしゃるでしょう。コロナでラジオ聴取人口が少し盛り返したというニュースも目にしましたが、その後はどうなったのでしょう。気になるところです。

今回のコラムでは、いつも同じラジオ局を掛けている街のクリーニング店やラーメン店は、本当にその局に対するロイヤルティが高いのか?という問いを設定し、その答えを探るべく、研究内容と得られた洞察を提示しながら書いていきます。

僕はラジオ局社員だった当時、大学院の修士論文を、ラジオリスナーの特定の放送局へのロイヤルティをテーマにして書いたことがあります。運の良いことに、この修士論文をベースとした論文が、日本マーケティング学会において名誉あるベストペーパー賞を受賞しました。僕はその数年後にラジオ局を退職しましたが、今もラジオは欠かさず聴き続けて、論文の内容が正しかったかどうかを検証し続けています、というのは冗談で、聴きたい時に好きな放送局や好きな番組を聴く毎日を送っています。もっぱらカーラジオで聴いたり、radikoのタイムフリーでお気に入りの番組を楽しんでいます。

なぜ論文のテーマをラジオにしたかというと、ラジオをある程度習慣的に聴いている方であれば納得感があると思いますが、聴取する放送局が「1日あたり1局のみ」とするリスナーが7割を超えていて、テレビと比べても圧倒的にスイッチング(ザッピング)が少ない、という調査レポート(メディアガイド2015/博報堂DYメディアパートナーズ)が面白く、なぜなのかを知りたい探究心が出発点でした。

しかし、このレポートに少し違和感を覚えた僕は、ロイヤルティ(顧客が自社の製品・ サービスを繰り返し購買するようになる「忠誠心」のようなもの)は「特定のラジオ局へのロイヤルティ」と「特定のラジオ番組へのロイヤルティ」に分かれるはずだという前提を置きました。なぜなら、「1日あたり1局のみ」は毎日同じラジオ局を聞き続けても、1日単位で異なるラジオ局を聴いても同じ結果になるからです。

論文の詳細は割愛しますが、2つのロイヤルティを変数として、統計分析の手法の一つであるクラスタ分析をおこなったり、ラジオ局によってロイヤルティのグループの構成が異なるか検証したり、そもそも特定のラジオ局を聴こうと思う目的が何であるかを分析したりしました(ビデオリサーチさんに多大なる協力を得てn=1000を超える母集団に対して、首都圏ラジオ局を対象にしたアンケート調査をおこない、そのデータをベースにした定量的な研究です)。もし内容にご関心があるかたはこちら(日本マーケティング学会Webページ)にアクセスしてみてください。

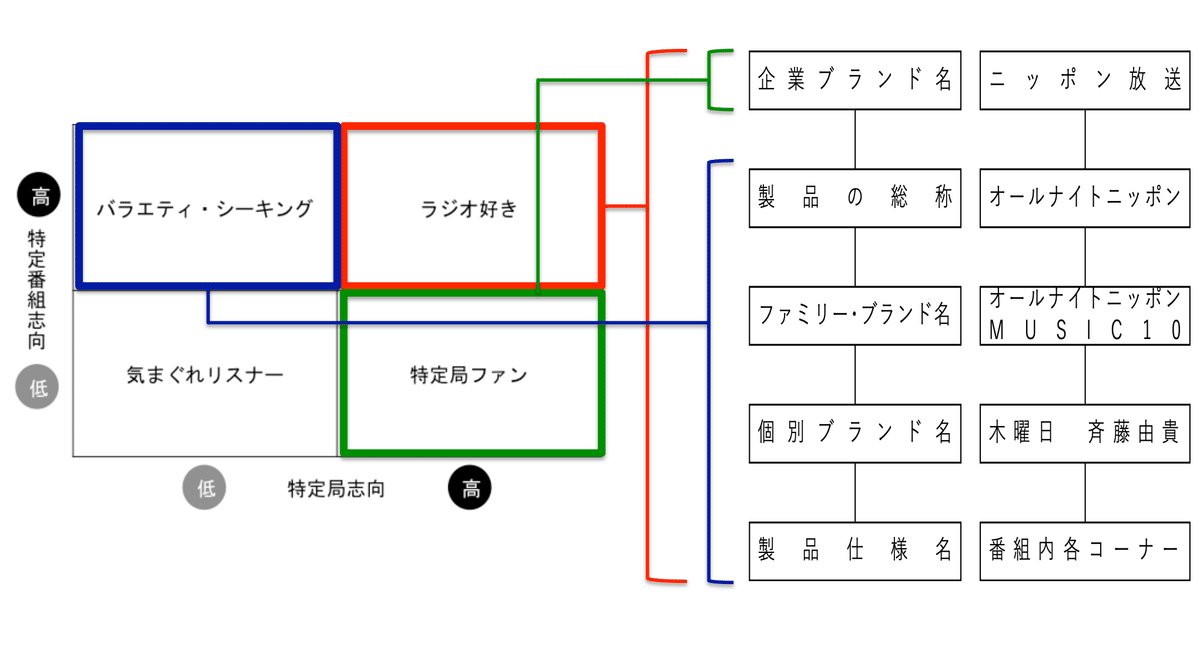

この研究で最も洞察を得たことは、特定のラジオ局と特定の番組どちらも関心が高い人(論文で「ラジオ好き」と命名)は、ラジオの聴取頻度が高くて、同時に最も1日あたりの聴取局数が多い(スイッチングする)人でもあるということが分かったということです。特定の番組に関心が高くて、特定のラジオ局にはあまり関心がない人(=「バラエティ・シーキング」)よりも、聴取頻度が高く、1日あたり聴取局数も多い結果でした。さらに、特定の1局へのロイヤルティが高く、特定番組へのそれが低いタイプの人(=「特定局ファン」)は、前述の2つのグループよりも聴取頻度が低いことが分かりました。僕にとっては意外な結果でした。先に紹介したメディアガイドによる「1日あたり1局が7割超え」の調査結果を踏まえると、ラジオをよく聴く人ほど特定の1局へのロイヤルティが高くなるような印象を抱くのが自然ですが、特定の番組にも関心が高いがために積極的にスイッチングをしている人の方がよくラジオを聴いているという逆の洞察を得たことになります。

たしかに、翻って自分はどうだと考えたら、僕はラジオへの関心は高い方だと思いますが、日常的に数局を渡り歩いて聴いているし(現状はニッポン放送、文化放送、TBSラジオ、J-WAVEがお気に入り)、局をまたいで複数の贔屓番組を持っているなあと思うと、ラジオへの総合的な関心が高いほど、むしろ積極的にラジオ局をスイッチングしていると実感するところです。ちなみにPodcastのヘビーリスナーでもあります。同じようにラジオが好きで、習慣的に聴いている方はどうお感じでしょうか?

論点を少し変えます。

ラジオ業界が経営的に苦境に立っていることは周知の事実です。基盤である広告収入は近年は下げ止まっているかもしれませんが、業界全体として超低空飛行状態で、脱することはできていません。各ラジオ局の財務諸表を見ることができませんが(非上場のため)、多くの局が赤字決算で、黒字の局においても何とかやり繰りしているのが実情だと推察されます。

各局で比較しても財務的な経営状態にさほど変わりがないラジオ業界であると仮定を置くと、財務的な観点よりも重視すべきポイントがあるかもしれないというのがここからの話になります。それが、ブランド戦略です。ラジオという媒体を「広義の製品・製品群」だと定義し、消費者(リスナー)が選ぶ放送局や番組を「ブランド」だと規定しましょう。ブランドは階層をなしているという考え方は学術理論的にコンセンサスが取れていて、以下の図のように、上から下にかけて放送局名から各番組内のコーナーに至るまで、粒度によってブランドは階層化されています。

各ラジオ局を、ステーション名から粒度を細かくしてブランド階層化したところで、冒頭で触れた2軸のロイヤルティ(特定のラジオ局、特定の番組)の観点と重ねて考えてみましょう。すると、主だった3つのグループの関心の範囲が見えてきます。

実際は、図示したように各グループの関心の範囲が明確に分かれることはないと思いますが、ブランド階層との関連性については一定の理解は得られるのではないかと考えています。

さて、4つのグループは、全体の中でそれぞれどれくらいの割合存在するのかについては、これまでは話を簡単にするために触れていませんでした。修士論文の研究調査は「月に一度程度以上ラジオを聴いている人」を対象としましたが、割合は、

ラジオ好き=26%

バラエティ・シンキング=50%

特定局ファン=18%

気まぐれリスナー=6%

でした。

聴取頻度の高いトップ2である、「ラジオ好き」と「バラエティ・シーキング」で全体の8割近くを占めていて、とりわけ番組への指向性の高い後者が全体の半分となっていることに注目が必要です。

ラジオ局からすると、もっとも有難いリスナーは一日中自局を贔屓に聴いてくれていて、それが毎日に近いような習慣になっているタイプの人だと考えているかもしれません。しかし研究結果によると、聴取頻度が高くてなおかつ全体の割合を大きく占めているのは、特定の局ばかり習慣的に聴いている人ではなく、積極的にスイッチングしている人であるということです。

大胆な仮説になりますが、特定のラジオ局をいつも掛けているようなクリーニング店やラーメン店などと遭遇しますが、これらの店のリスナー(店主や店員)は、聴いている放送局を一定程度評価しているものの、実はあまり強いこだわりはなく、習慣的に聴いているラジオ局からスイッチングするのが面倒だからしないとか、他のラジオ局を今さら聴くのは耳馴染みがないからしない(聴いてみたら面白いかもしれないのに、いつも聴いている局が最も心地よいと思い込んでいる)とか、そんな理由から「1日1局しか聴かない」のかもしれません。となると、ながらで何となく聴いているシーンが想像できるので、いつも熱心に番組を聴いているかというと疑問が残ります。番組で流しているCMを聴いてほしい広告主にとっても、有難いリスナーとは言い切れない(=局にとっても有難いリスナーとは言えなくなる)というのが僕の見立てです。

さらに正確に言いましょう。ここで「特定局ファン」の一つのイメージとして挙げているクリーニング店のリスナーは、ラジオ局や広告主からすれば、そもそも聴いてくれているリスナーなので有難い存在(聴いていないよりは遥かに有難い存在)なのですが、もし上記の大胆仮説が正しいならば、「ラジオ好き」や「バラエティ・シーキング」と比べると熱心に聴いていないので、期待値を満たすようなリスナーではないのではないか、ということになります。

したがって、ラジオ局は自局を贔屓に聞いている「特定局ファン」は大切にしつつも、ラジオ局の理想とは矛盾するかもしれませんが、他局にすぐにスイッチングしてしまうかもしれないラジオ感度の高い「ラジオ好き」や「バラエティ・シーキング」に聴いてもらうために施策を重視したり予算を投下すべき、というのが僕の提言です。では特定局ファンはどうすれば良いのかというと、段階的に「バラエティ・シーキング」と「ラジオ好き」に「進化」させる策があれば有効だろうと考えます。それは1局単位でやるべきことではなく、局横断のプロモーションだったり、メディアミックスだったり、radikoのさらなる機能拡張などがプラスに働くと思います。

と、ここまで書いてきましたが、最近感じていることがあります。それは「J-WAVEが凄いぞ」ということです。何かというと、経営戦略とりわけブランド戦略です。ここまで述べたロイヤルティ、リスナー分類、ブランド階層などを踏まえながら、J-WAVEが他局と何がどう異なるのか、なぜ他局が真似できないのかについて、3回シリーズでお届けします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?