他局が模倣できない、J-WAVEの番組作りから経営戦略まで考える(1)

今回は、前回の媒体としてのラジオ全体を分析した視座から目線を下ろして、僕が最近ブランド戦略としても経営戦略としてもラジオ局の中では突出していると感じているJ-WAVEについて論じます。

とはいえ、前回のように学会に出した論文を基盤にした骨太なものではなく、今回は、こんな解釈が成り立つのか?というくらいのライトな主張であると捉えていただくとハッピーです。長らくラジオ業界にいたので、J-WAVEにもお付き合いのある職員がいたりするのですが、あくまで僕が収集した情報に基づいた個人的な仮説・見解であることを最初にお伝えしておきます。

J-WAVEの強み

J-WAVEの強みと感じている点が幾つかあって、それぞれが関連し合って整合していると考えています。以下に挙げます。

ブランド力がある(ステーションブランド=この説明については前回を参照されたい)

リスナーターゲットが明確

各番組と局全体でリスナー属性が大きくブレないのでスポンサーに売り込みやすい・絞り込みやすい(広告会社にとっても売りやすさにつながる)

広告のクリエイティブやイベントの質が高い

パーソナリティの局へのロイヤルティが高い(ステーションの力とパーソナリティの力のバランスが取れている)

パーソナリティの発掘力が高い

(全体的な雰囲気からジングル一つまで)洗練されていて格好良い

こうやって並べると、冷静ぽい分析もあれば感想そのもののような項目も並んでいるので、アンタは単なるJ-WAVEファンじゃん!というツッコミが聞こえそうですが、そのとおりです。余談ですが、僕は中学時代(30年以上前)からAMもFMも聴いた挙句にAMで仕事を志望し、トーク番組やスポーツ中継で自らのパフォーマンスを発揮したいと思っていたタイプだけに、基本はAM志向です。僕のいた局は決して優等生ではなかったので、ラジオ業界の中で劣等感をひたすら感じているのび太のような心境でしたが、では出来杉くんは誰なのかというと、ニッポン放送やTBSラジオではなく、J-WAVEだったのかもしれません。自分が持たない思考やセンスを持ち合わせていて見た目も格好良い。憧れの存在として昔から見ているのがこの局です。ちなみに、ジャイアンはニッポン放送で、スネ夫は、、やめておく。

というわけで、ここからは、個人的なJ-WAVEへの憧れと嫉妬と妄想を総動員して考察を進めていきます。

J-WAVEの戦略は他局が真似できない

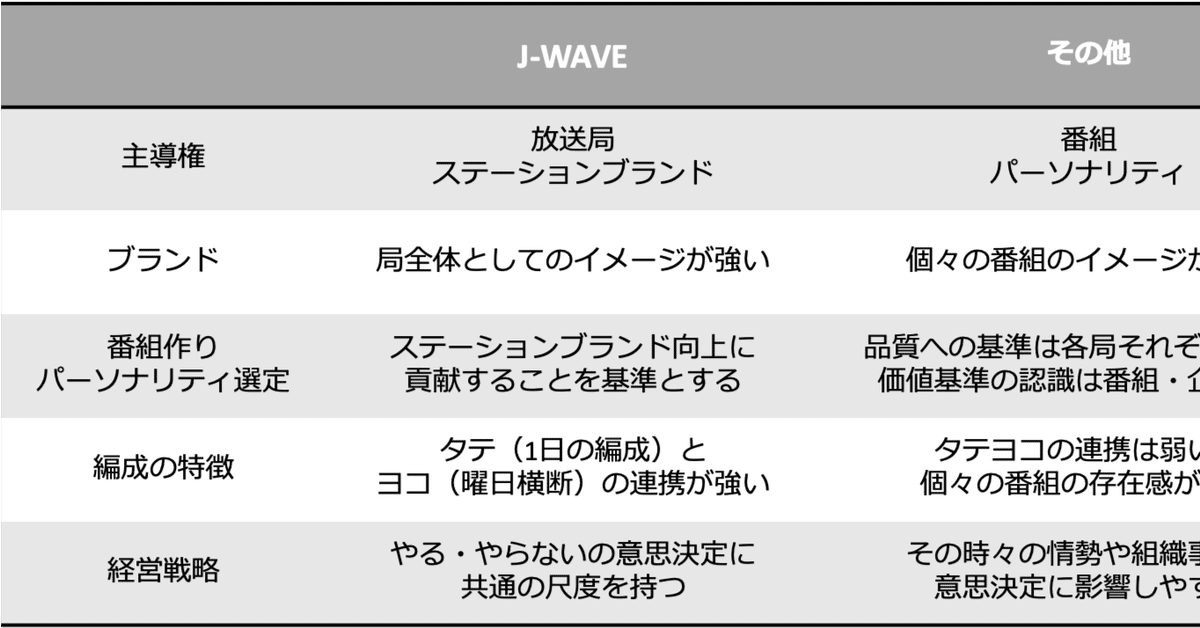

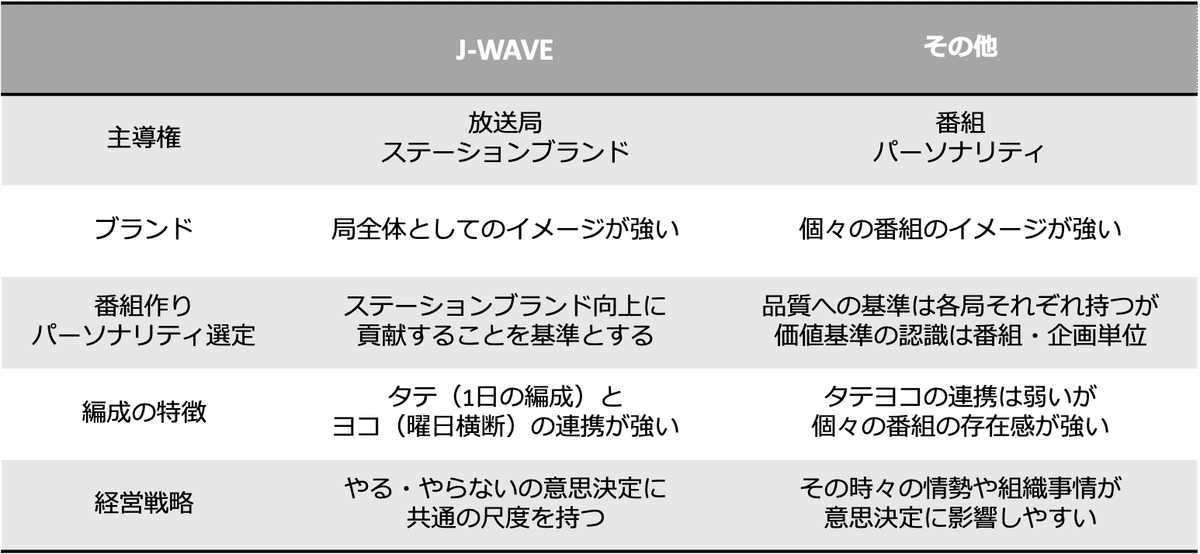

さっそく結論を述べます。J-WAVEとその他の局で何が違うのか。

J-WAVEは、商品である個々の番組やパーソナリティよりも、放送局として一貫するブランドを重視した戦略を取っていて、番組編成から経営戦略に至るまで他局が模倣困難なケイパビリティ(組織的な総合能力)を持っている、ということです。

論点を表にまとめたので、ご覧いただきましょう。前述したJ-WAVEの7つの特徴を踏まえて少し抽象化し、他局と比較して整理したものです。他局とは、前回の記事同様に首都圏のラジオ局を対象としています。加えて、主張を明確にするために、大胆に区分していることをご理解いただきたい。

Tokyo-FMと比較すると見えてくる

J-WAVEが、他局と異なる点として、リスナー視点からも違いが分かりやすいのは、「主導権」がどこにあるかということです。J-WAVEの隣家Tokyo-FMと比較してみます。主導権とは、2つの意味を有しています。一つは、局の中の人が番組編成をしていく上で何を重視しているかという「局内論理」。もう一つは、リスナーがその局を聴く理由として何を重視するのかという「聴取論理」です。いずれも意思決定を伴うものなので、意思決定する上で何かしら主導する論理や感情があるはずなので、主導権という言葉を当てはめました。

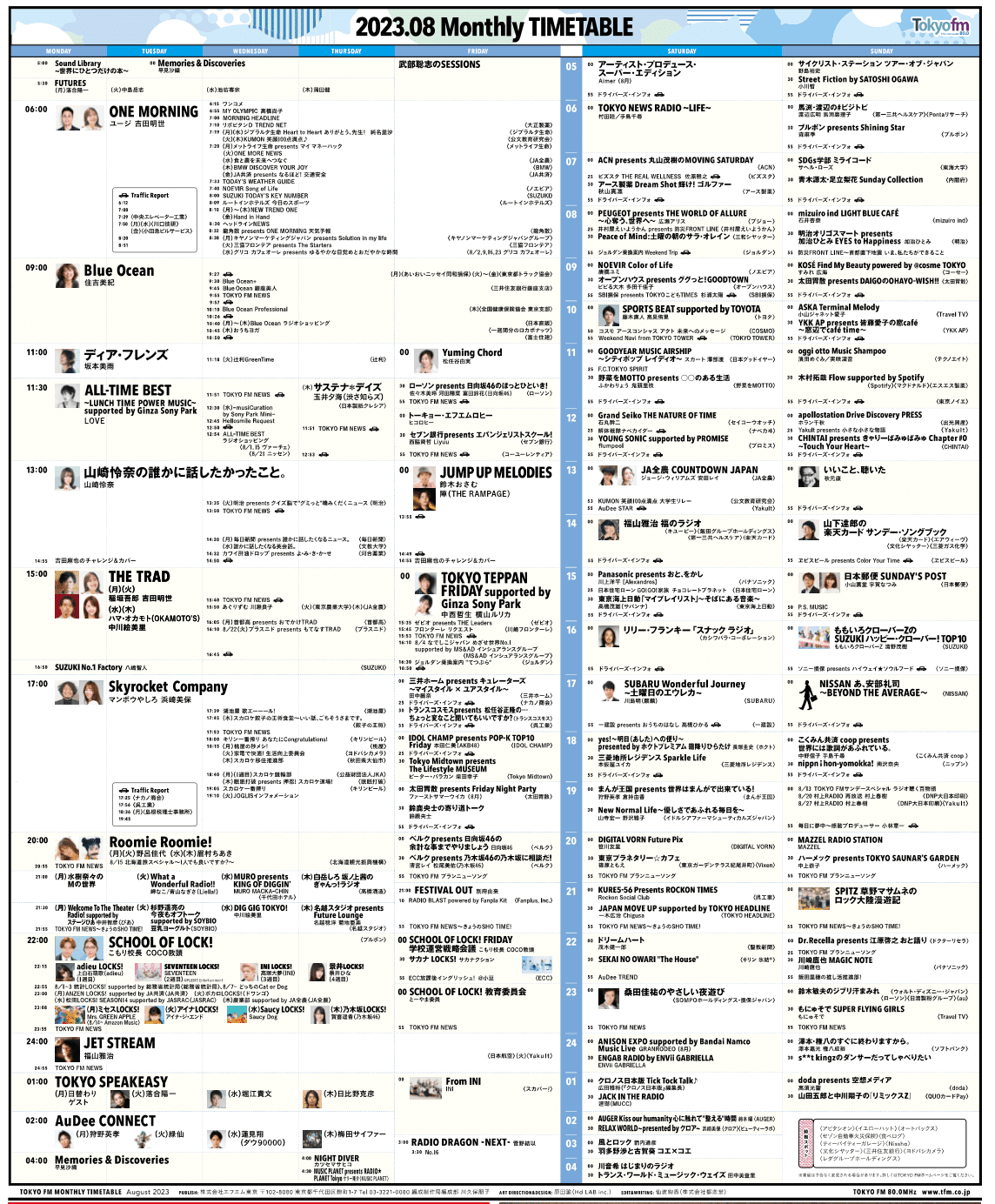

Tokyo-FMの番組表を見ると、時間帯によって番組のコンセプトやリスナーターゲットが明らかに違うのが見て取れます。平日午前帯、住吉美紀さんがパーソナリティの「Blue Ocean」と夜帯の「SCHOOL OF LOCK!」は明らかに異なります。同じショッピングセンターのアパレルフロアにSHIPSとGUがあるようなもの。SCHOOL OF LOCK!のすぐ後には、これまた老舗看板番組の「JET STREAM」がデンと構えている。GUの隣りに構えるのは、紳士の店・英国屋といったところか。

誤解してほしくないのですが、これは非難ではなく批評です。強みも述べましょう。Tokyo-FMはJ-WAVEが取っていない戦略があって、超が付くプレミアパーソナリティが番組を持っていること。桑田佳祐さん、山下達郎さん、松任谷由実さん、リリー・フランキーさん、小山薫堂さん、福山雅治さんらです。局が、三顧の礼をもって向かい入れるファーストクラス枠を意図的に設けているわけです。

これによってもたらされることは、局のブランド価値向上と、パーソナリティのバックについている膨大な数のコアファンが安定して聴取してくれることが見込まれること。さらに言うと、Tokyo-FMはJFNという国内で圧倒的な規模であるFMネットワークのお殿様であることとも関連しています。番組を広く届けることができるデリバリーのスケーリングと、VIPパーソナリティを盛り立てる番組スポンサーが全国的に自社広告を届けることができるプロモーションのスケーリングを可能にしているからです。

この圧倒的スケーリング力はJ-WAVEにはありません。放送局という、もともとプレイヤー(成り手の企業)が少なく参入障壁も高い業界において、最初に強力なネットワークを作った先行者が優位になるのは仕方がない面もあります。一方で、Tokyo-FMは強力なネットワークを全国各地に張り巡らせているがゆえに、個々の番組単位で勝負せざるを得ません。どういうことでしょうか。

ネットワーク傘下の地方各局は、各自でローカル番組も持っています。ラジオはテレビ以上に地元情報が重要で、リスナーとの交流も大切で、それがないと存在価値がなくなるので、編成上も営業上もとても重視しているはずです。ということは、地方各局からすると、ネットワークに関与されるのは、編成全体ではなく、番組という小さな単位に留めてほしいはずだからです(特番などは別)。

つまり、Tokyo-FMは自局のブランド最大化と同時に、ネットワーク傘下のブランド向上と営業的な貢献という別の大きな使命も負っているので、それらを両立させようとすると、小さな時間枠で大きなインパクト、つまり、番組という小単位でコンテンツも儲けも最大化するのが合理的なので、VIPパーソナリティを抱える大ぶりな番組で勝負せざるを得ないのでしょう。

J-WAVEの独自性は、タイムテーブルを見るだけだと分かるようで分からない

では、本日の主役のタイムテーブルを見ましょう。Tokyo-FMの番組表と比べると、どうお感じでしょうか。J-WAVEをよく知らない人にとって、このタイムテーブルを見て即座に聴きたいと思ったり、驚きを与えたりする感じはあまりないのかもしれません(無論、タイムテーブルは番組詳細を書かないので、聴取を訴求するツールではないことを付記しておく)。

やはりTokyo-FMの番組表と比べると、パワー感やキラキラ感は劣ると言われても許容されるところでしょう。全番組のタイトルが全て英語表記であることも特徴です。僕は一部の番組ではあるけれど日常的に聴いているので、ある程度は知っているつもりなのですが、普段感覚的に聴いているので番組の良さを言語化するのは労力が掛かります。でも、お隣の局の桑田佳祐さんの番組ならば、桑田さんの番組だと言えば、訴求プレゼンの80%は完了です。J-WAVEの特徴はまさにこの裏返しで、個々の番組を見ると突出したパワーを持ってはいないものの、番組の集合体として引いた目で見ると、一つの大きなイメージを形成している感覚を持つのです。

簡単に言ってしまえば、Tokyo-FMを説明して?と問われれば番組の羅列をするだろうし、J-WAVEの説明をして?と問われれば、番組にも多少は触れるでしょうが、局全体のイメージの話をする傾向が高いと思うのです。

次に、これも聴いてみないと分からない感覚的な話になりますが、番組間のコンセプトの差異があまり大きくなく、ずっと何時間も聴きづけても違和感なく聴けるというのが、この局の特徴です。これはTokyo-FMをはじめ、他局とは明らかに一線を画すところです。

そうだとするならば、英語表記のタイムテーブルもそうですが、自分がJ-WAVEに合わないと思った人は聴く動機を持たないし、聴いてみて合わないと思った人は、他の番組も積極的に聴きにいくことはしないし、コアリスナーとして定着することもないのでしょう。リスナーターゲットを絞っていることは明らかで、私たちのフィロソフィに合わない人は聴いてくれなくても結構だよ、と割り切っているはず。むしろ、ターゲットに合う人を日々探してコアリスナーになってもらうべくマーケティングしていることが推察できます。

ターゲットが明確なのでペルソナが作りやすく、マーケティングしやすいのがJ-WAVEの戦略的特徴の一つとも言えます。マーケティングしやすいから営業もしやすいし、広告会社もターゲットが合う案件があると、真っ先にJ-WAVEを想起したり企画を立てるインセンティブに繋がっていることも想像できます。編成面でも営業面でも、やることとやらないことが明確に線引きされている戦略を感じるのが、本日の主役の最大の特徴だと捉えています。

(続く)

後編(パート2)では、J-WAVEとそのほかの局では何が異なるのか具体的な議論に入ります。両者の「型」の違いに注目し、一日の聴取率の推移や番組の成功要因、ヒット番組を作るコストの違いなどについて踏み込んで考察します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?