❷左利きの東京藝大

1979年春、僕は東京藝術大学の美術学部芸術学科の4年生になり、卒業まで残り1年になった。2年浪人して入った大学だったけれど、それまでの3年間は、何となくアルバイトとたまに山登り、あとは女にかまけてロクに勉強もせずに低空飛行で進級してきた。

あの頃、いったい何になりたいと思っていたのだろうか。今思い返してみても不思議なほど何も考えていなかったように思う。中学・高校生の頃は漠然とだが絵描きになりたいと思っていたけれど、大学に入った頃には自分にはとてもそんな才能は無いと見切っていたし、だからこそ油画科ではなく、歴史好きだったこともあって、2年間の実技と美学美術史を専門とする芸術学科が自分に向いていると思ったのだった。同級生は20名、そのうち男子は7名ですでに数名は脱落していた。真面目な女子学生たちの多くは大学院に進学するつもりらしかった。

将来への展望を何も考えていなかったのだから、卒業後の進路として結局就職を考えるしかなかったのだろう、何となく就職しようと思いはじめたが、そこではたと気づいたのは、藝大の環境のなかには「就職活動」という言葉がないということだった。それまでに学内で、就活という言葉を聞いたことがなかったし、確か大学事務のなかに就職課もなかったはずだ。それはそうで、美術学部の学生の多くが大学院に進むか、今でいうフリーターになるか、せいぜい美術教師などをしながら作家活動を続けようとするのであって、どこかの企業に就職するという考えが、そもそもないのだ。僕自身もそうだった。先年話題になった『最後の秘境 東京藝大』という本には、卒業生の半分が「行方不明」(笑)と書かれているそうだ。就職するのは建築科やデザイン科のごく一部の学生だけで、彼らにしても大学から就職指導があるわけもなく、個々に見つけたりしているようだった。

要するに、「就職の仕方がわからない!」というのが4年生になったときの僕の状況だった。

ちょっと横道に逸れるが、東京藝大というのがどんな位置にあったのか、僕の個人史として少し語ってみたい。

僕は幼稚園に上がる前ぐらいから、やたら絵を描きまくっている子供だった。当時の新聞の折り込み広告チラシは両面印刷などほとんどなかったから、その広告チラシの裏の白地がもっぱら僕の画帳だった。クレヨンや鉛筆で落書きみたいに乱暴に描いていただけだが、広告チラシを使い尽くすと、「もっと広告ないの?」と母にねだるという毎日で、あまりにたくさん描くものだから、そのうち母が百枚単位の画用紙の束を用意してくれるようになって、一層落書き熱は高まり、そんなわけで絵画教室にも通うことになったのだが、そこは僕には楽しくなく、決まったものを描くというのがつまらなくて、続かなかった。

小学校に入学して間もない頃だったろうか、母が「トーキョーゲイダイという大学があって、絵が上手で頭もよくないと入れないのよ」と言ったことが、ずっと記憶に残った。小学校に入って、図工と体育の成績だけがよく、学業の方はさっぱりだった僕には、それはスーパーマンのようにカッコいいことだったのだろう。幼心に絵が上手いのと勉強ができるのは同居しないと勝手に思いこんでいたのだろう。だから「トーキョーゲイダイ」は僕の中で何か凄い大学として強烈に記憶に残ったのだ。

それから、僕は生粋の左利き、当時で言えば「ギッチョ」なのだが、絵を描きはじめた頃から、多分左手だけでなく右手でもクレヨンを使っていたのだと思う。だから字を書くのもいつのまにか両手を使っていた。左手がメインではあるけれど、左手で字を書いていて疲れると右手に鉛筆を持ち替える。子供のことだから筆跡というほどのものではないが、左手でも右手でも同じように書けた。小学生の間はずっとそうしていたし、習字教室にも通ったことがあるが、右手で筆をもって書くことに不都合もなかった。僕の子供の頃はまだ左利きは矯正されることが多かったし、左利き用の用具などなかったから、左利きの者はどうしてもある程度右手を使わざるを得なかった。僕も箸は右手を使う。

有名な話にレオナルド・ダ・ヴィンチがやはり左利きで、鏡文字を書いていたという。つまりふつうに書いた文字を裏返しにして透かしてみたときの文字の形である。ヴァ―ザーリの伝記によれば、ダ・ヴィンチの鏡文字は自分の特別な発見の秘密保持のためとか、ある種の暗号だったという解釈らしいが、左手で字を書いてきた者にとって、鏡文字を書くのはちょっと練習すれば出来るようなことで、そんなに驚くようなことではないのだ。文字というのは東西を問わず、縦書き横書きを問わず、右手で書くように出来ている。だから左手で書く場合には、右手の世界を裏返しにすればいいだけなのだ。それが鏡文字になる。

ダ・ヴィンチは実際には両手利きだったようで、鏡文字も自在に書いていたわけだが、子供の頃の僕もダ・ヴィンチに近いスタートラインに立っていたというわけ。冗談ですが。

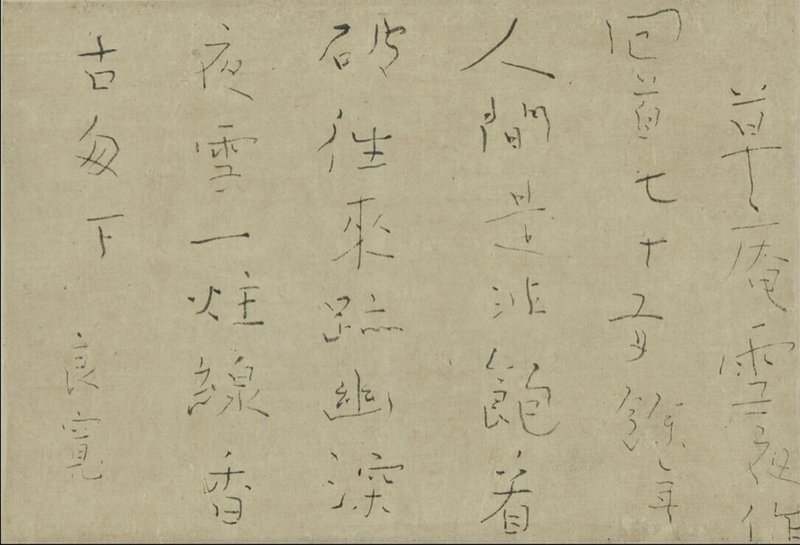

下図はレオナルド・ダ・ヴィンチの「鳥の飛翔に関する手稿」からその鏡文字

僕の両手利きは、その後中学に入って英語がはじまり、アルファベットを書く練習を左手だけでしかしなかったせいで、次第に右手を使わなくなり、今ではほとんど使えない。そんな話を後年、「良寛」の書を多数所蔵する京都現代美術館・何必館の館長である梶川芳友さんと話した際に、僕も梶川さんも良寛の楷書こそ日本の書の中で最高峰にあると思っていたので、あの神経がそのまま字になったような良寛の楷書の高みを想いつつ、「ひょっとするとその右手は使えるかもしれんねえ。今から右手で書をやったらいいかもしれない」と梶川さんに勧められた。つまり子供の頃に右手で字を書いた素地がありながらその後封印してきたから、右手に悪い癖がないし、上手い字を書こうとする手の筋肉の記憶がないのがいい、ということなのである。ひょっとしたら僕の右手がいい字を書ける可能性があるかもしれないというのは老後の楽しみにしておこうと思いつつ老後になってしまったのだけれど。

下図は良寛 漢詩 草庵雪夜

左利きのことでは、藝大に入学して最初の健康診断のときのこと、美術学部の新入生が並んで署名をしていくのに、僕の前の7人が全員左手で署名したのでびっくりした。それまで小中高校と左で字を書く同級生に会ったことがなかったので、藝大はこんなにも左利き比率が高いのかと驚いたし、やはり左利きと美的感覚には関係があるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?