普遍的な問い|『ホロコースト最年少生存者たち』書評|森茂起

本記事では、一般社団法人日本子ども虐待防止学会の機関誌『子どもの虐待とネグレクト』に掲載された書評を公開します。評者は甲南大学文学部・森茂起さんです。

本書は、1935年から1944年の間に生まれてホロコーストを経験したサバイバー(生存者)に、近代史を専門とする著者がインタビューを重ねた結果をまとめた本である。この書のタイトルからその性格を見てとった本誌の読者は、内容を想像して重苦しさを感じ、「読んだ方がいいのだろうが……」くらいの思いで手に取るのをやめるかもしれない。別種の子どもの被害に日々関わっておられる専門家にとって、他の領域の問題に関心を向けるだけの気力が出てこないかもしれない。

しかし、本書は決して難解で読みにくい本ではない。それどころか、読み出すと、プロの翻訳家の手による見事な日本語も手伝ってのことと思うが、次々と語られていく驚くべき内容に時間を忘れるほどである。序章は、収容所から生還した7歳の「リッツィ・S」の体験から始まる。戦後に養護施設で暮らしていた彼女のところに、1946年に父と母が姿を現した。彼女は両親に引き取られ普通の子どもとして子ども時代を過ごしたが、18 歳になって家族と口論になり、「あんたなんか私の父親じゃない!」と怒りを爆発させた。それまで父親と思っていたその人は、「そのとおりだ」と答えた。彼は実は叔父だったのである。戦時中に両親が殺害されたことをリッツィに伝えるより、普通の生活を過ごさせた方がよいと考えてついた嘘であった。

このエピソードを読まれただけでも、本書が虐待防止学会の主題と大きく重なることをわかっていただけるだろう。著者は、少し後に、「私たちは自分の出自を知らないまま自分の人生を理解できるのか」という問いを投げかける。ホロコーストという特殊な主題を扱ったものでありながら、こうしたより広い、普遍的な問いへ開かれていること、それが本書を私たちにとって身近なものとしている。

こうした具体例を紹介しながら、本書は、その後の人生も含む子どもたちの体験を整理し、その理解を進めていく。第1章「もう一つの闘いの始まり」、第2章「大人の視点」、第3章「引き取られる子どもたち」と進んでいく各章に、子どもたちの体験の紹介、歴史的事実、研究史といった要素が織り込まれ、読み進むに従って理解に幅と深さが生まれていくように構成されている。

たとえば「トラウマ」に焦点を当てた章がある。この概念は19世紀の終わりに「心の傷」を意味するものとして使われ出したのだが、著者は、その言葉が、1970年代になってようやく長期的な作用を意味するものとして使われるとともに、一般化していったこと、そして、ここが重要なのだが、その理解の進展に、ホロコースト・サバイバーへの補償をめぐる議論が影響したことを論じている。アンナ・フロイトとゾフィー・ダンが、イギリスで行った幼児サバイバーの施設養育の経験に基づいて、彼らも適切な養育によって健康に育つとした報告が、補償請求を棄却する根拠に使わるのを知ってアンナ・フロイトがショックを受けたこと、その報告が長期的な見通しについて「あまりに楽観的すぎた」と彼女が述べたことにも触れている。つまり、最年少サバイバーたちの治療や養育は、トラウマという概念をめぐる議論の主舞台となっていたのである。

また、彼らの養育が、里親養育か施設養育かという社会的養護の世界で繰り返されてきた議論の舞台になったことも論じられる。当時の議論には、養護施設の価値も、その否定も、極端な形で現れる。著者は、自らがインタビューしたサバイバーたちについて言えば、養護施設で年長まで育った子どもたちと里子あるいは養子として育った子どもたちを比較して、養護施設で育った子どもの方がずっと子ども時代を良いものとして体験し、記憶していると述べている。

彼らが暮らした養護施設の中に、自らホロコーストを経験したスタッフによって運営された、ケアの行き届いたものがあったことも一つの要因であろう。しかし、インタビューからもう一つの理由が浮かび上がる。それは、施設の子どもたちの方が、幼少期の記憶を周囲と共有する機会に恵まれていたことである。

インタビューの内容から驚くべきエピソードを一つ紹介してみよう。子どもたちを世話していたエレーヌというホロコースト・サバイバーの女性に、子どもたちが何度も話をせがんだという話である。死の行進と呼ばれるようになった移動をエレーヌが強いられていたときのことである。一人の少女が歩けなくなった。このエピソードを語ったサバイバーによると、そのとき、「まわりの人がドイツ兵に、少女をトラックに乗せてやってくれと頼んだ。ドイツ兵はわかったと言うと、少女をトラックに引っ張り上げて射殺した。その話を聞くたびに私たちは思った。わあっ、なんてすてきな物語なのって」(p.152)。

この「すてきな物語」という感覚、感情を常識で理解するのは難しい。ここから議論をさまざまの方向に展開することが可能だろう。ただ、一つ言えることは、同じような残酷な経験を持った子どもたちにとって、その物語を聞くことが得がたい共有体験であったことである。養護施設で暮らした子どもだからこそ持つことのできた体験である。

このような小文で安易に要約できない内容を本書は持っている。本書は子どもの――あるいは人間の――教育、福祉、心理、発達、治療などに関係する事実、それも本書によってはじめて知る事実に、溢れている。本誌の読者に是非勧めたい本である。

森 茂起(甲南大学文学部)

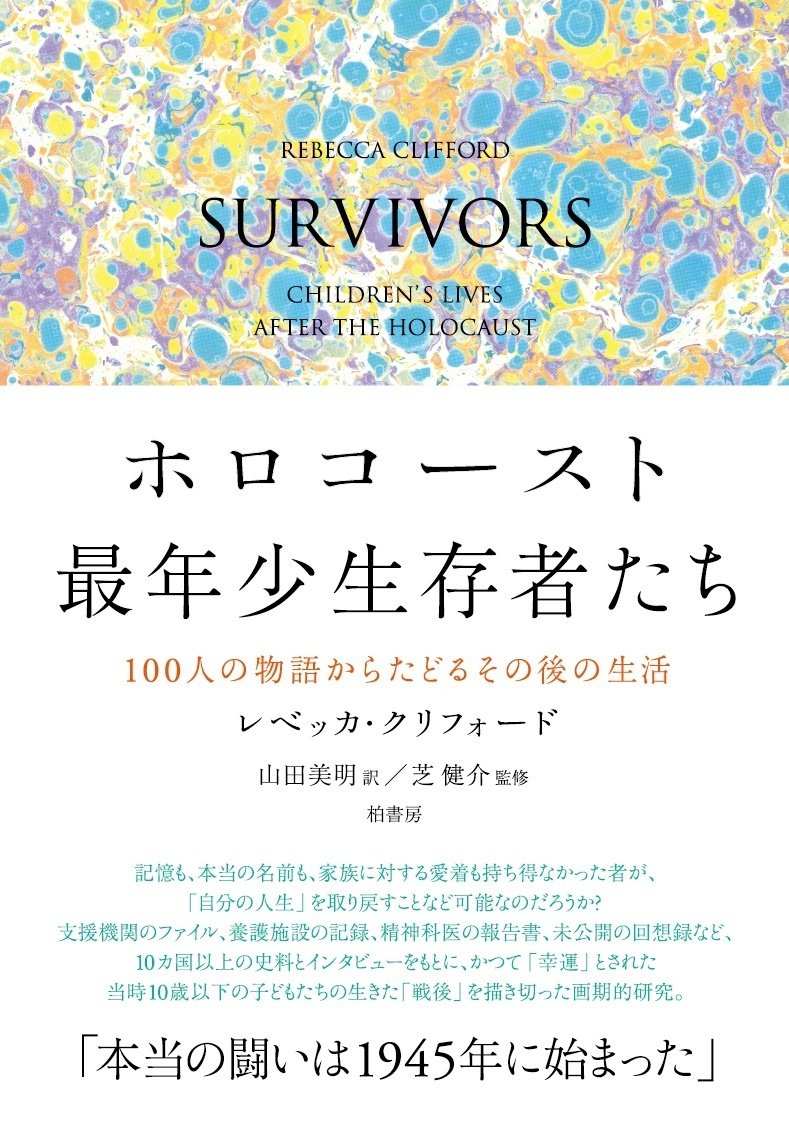

レベッカ・クリフォード 著

山田美明 訳/芝 健介 監修

『ホロコースト最年少生存者たち』(柏書房)

▼初出:『子どもの虐待とネグレクト』24巻2号

▼関連記事一覧