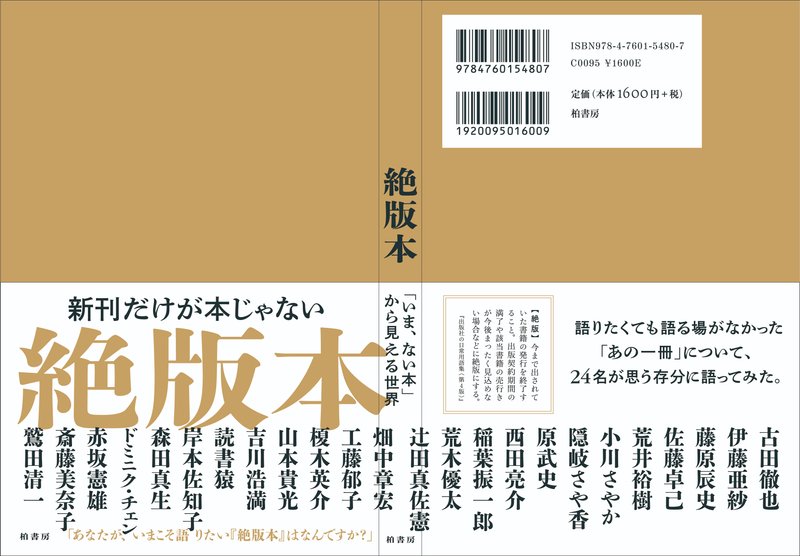

内田善美の「隠遁」|稲葉振一郎さんが選ぶ「絶版本」

本連載は2022年9月に書籍化されました。

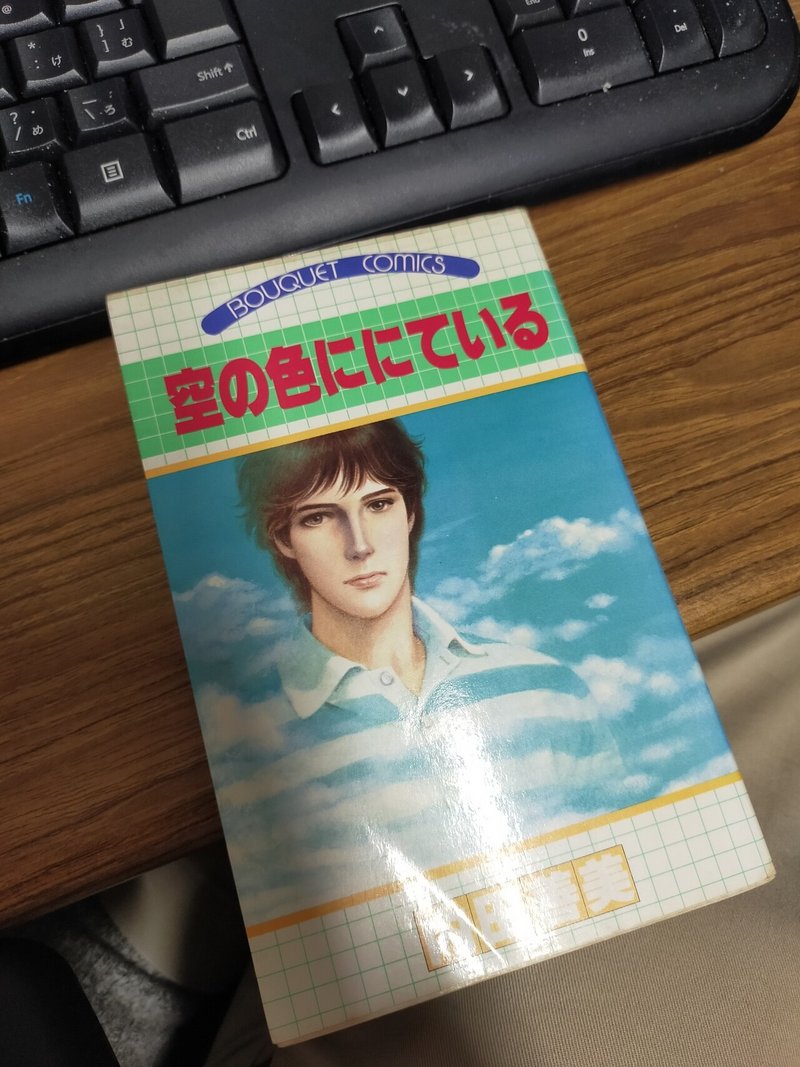

内田善美『空の色ににている』(集英社、1981年)

書籍の品切・絶版の意味はネット書店の出現以降、大きく変わってしまった。

インターネットの民間への普及以降(はっきり言えばAmazon以降)、書籍の流通は新刊・古書の双方を含めて全く変わってしまった。インターネット以前には、古書どころか新刊書でさえ、基本的には足で探さねばならなかった。新刊の流通ネットワークはあまりにものろく、新刊書店の店頭で注文しても届くまでには何週間かかかり、在庫の確認もおぼつかないとなれば、大きめの書店をいくつもはしごして回るほうが確実というものだった。新刊書はもちろんのこと、古書も、そして公共図書館のコレクションも、ろくに電子データベース化されていなかったのだから仕方がない。そのような時代であれば、貴重な一次資料(手稿など複製のない一点ものの文書)ではない、れっきとした大量印刷によって市販された書籍を用いた研究でさえ、その本が今となっては容易に入手できない稀覯本で、いくつかの版が世界中に散乱しているような状況であれば、立派にオリジナルの「研究」となりえたものだった。

Amazon以降状況は激変した。今やよほどの稀覯本でない限り、ネットを通じて世界のどこかの業者から、それほど非常識ではない価格で入手することができる。「よほどの稀覯本」であってもネットを通じて所在を確認し、所蔵する図書館から取り寄せたり、コピーを送ってもらったりすることができる。それどころか今では多くのテキストは、すでにあらかじめコピーされ、デジタルデータ化されて、ネットを通じてそのまま居ながらにして閲覧することができる。こうなれば手沢本[編注:旧蔵者が書き入れなどをした書物]の研究者や、美術品・工芸品としての紙の書籍自体の愛好者でもなければ、品切・絶版の古書にこだわる意味はあまりない。

もちろん品切・絶版などという概念が意味を持つためには、ある特定の書物の理想的なあり方が、延々と持続的に再版され、そのコピーが流通し続けること、とされていなければならない。書物という特殊な財は、そのコピー一冊一冊は消費財でも、その総体は耐久財として、永続することが理想とされる。商業的流通の場としての書店とは別に、図書館という公共施設があるのはそのためだ。しかし書店、出版社もまたある程度は、書物の永続性にコミットすることが求められる。品切・絶版がネガティヴな意味合いを帯びた言葉になるのはそのためだ。「売れないんだからもう作りません」というエクスキューズにクレームが付けられ、図書館や古書店がそのニーズをカヴァーする。

しかしAmazon以降、そして電子書籍以降の現在、書店――新刊出版・販売も古書流通もひっくるめて――も図書館も急激に変化して、デジタルデータという形で書物の永続性をある程度は保障できるようになってきた。そのような中で、かつては足で本を探し回り、買い求めていた読者である私も、急激にものとしての書物への執着を失いつつある。大概の本は今や、それが誰かの熱心な支持を得ているものであれば、何らかの形で流通するものなのだ。何を慌てて探し回り、落手する必要があろうか。

――しかしそのような状況下でも、例外はある。たとえば本稿で触れる、内田善美の本だ。

内田善美は1970年代後半から1980年代前半の日本の少女漫画界で短期間活躍し、大人気、とまでは言わないまでも、決して少数とは言えない熱心な読者の強い支持を集め、少女漫画、といわず日本の漫画全体の芸術的水準を一段引き上げたとまで言われながらも、早々に筆を折り、若くして引退した漫画家である。何より重要なことには、内田はただ単に筆を折り、新しい作品を送り出すことをやめただけではない。彼女の作品を愛したのみならず、それが時代を画した古典として記憶され、読み継がれるに値すると評価した多くの読者や出版関係者の希望を拒絶する形で、あらゆる再販、復刊の申し出を無視し続けて今日に至っている、ということだ。彼女の旧作は古書市場でなお入手は可能ではあるが、稀覯本とまではいかなくとも、かなりの値が付いている(新書版コミックスも、四六判ハードカバーも、1冊あたり5000円前後というところだ)。彼女が関係した書物で現在でも新刊が公式に流通しているのは、彼女が表紙イラストを手掛けたジャック・フィニイ『ゲイルズバーグの春を愛す』の文庫版(早川書房)だけだ。

ところが2017年、赤松健が主宰する電子書籍アーカイヴ「マンガ図書館Z」において、彼女の代表作と目される『星の時計のLiddell』(集英社)が公開された。しかし情報を集約する限り、これは内田自身、ないしはその関係者のあずかり知らぬところで、無断で行われたものである。第三者が無断で『Liddell』のデジタルコピーを作成し、無断で公開したものだ。

よく知られている通り「マンガ図書館Z」は本来、作者・権利者の意に反して品切・絶版となって流通の機会が失われた作品を、作者・権利者の希望によってふたたび流通させ、かつそこから得られる利益を作者・権利者に還元されるべく作られたプラットフォームである。それはまた作者・権利者に無断で作成され、流通される違法なデジタルコピーの「海賊版」に対抗するという意味合いもあった。ところが『Liddell』の場合は、まさに第三者の「海賊」の手によって「海賊版」がそこに公開されてしまったわけである。

「マンガ図書館Z」においてこのような事態は初めてのことではない。実際赤松自身もはじめからそうした事態は予測し、再び公に流通する見込みが立たない作品の「海賊版」が公開されてしまった場合には、逆に作者・権利者に意向を聞いて、後追い的に追認し、公式化するチャンネルさえ設けている。そして今回も赤松は所定の措置を取るべく、内田の関係者に連絡を取っているという。

しかしその後4年以上の時間が経つにもかかわらず、事態は進展していない。作者・権利者の意に反した違法コピーとして取り下げられるわけでもなく、依然としてそのデジタルコピーは閲覧可能である。しかしながらそこには「非・Zオフィシャル作品」「公式許諾手配中」というタグが付せられたままだ。検索によるとこのタグが付けられているのは、『Liddell』のみである。

書かなくなった――書けなくなってか、書きたくなくなってか、書く必要がなくなってか、いずれの理由にせよ――漫画家、作家は特に珍しい存在ではない。ただし長く書き続けていたほうが人の記憶には残るから、そうした作家の多くは忘れ去られる。そのうちごく少数だけが、人々の記憶に、更に歴史に残る作品をものしたと評価されたがゆえに、ある種神話化される。内田善美もまたそういう漫画家である。ただ彼女の異様さは、ただ単に筆を折ったというだけではなく、すでに書いてしまって高い評価を得た作品をも、これ以上流通させまいという拒絶の所作にある。――いや、正確に言えばそれははっきりした「拒絶」でさえない。なぜなら彼女は、後で見るように海賊版を断固拒絶したサリンジャーとは異なり、『Liddell』のデジタルファイルの流通を放置、放任している。これまで出版した作品群についても、はっきりした再版・復刊の拒絶の意思を表明しているわけではなく、ただ単に連絡に応えないだけである。所在不明・行方不明というわけではどうやらない。複数の証言を照合する限り、連絡を取ろうとしても一切の応答がない、ということらしいのだ。

月並みだが世界的な「隠遁」作家だったJ・D・サリンジャーと対比してみよう。よく知られている通りサリンジャーは初期の短編と最後に発表した「ハプワース16、1924年」の単行本への収録を拒絶し、海賊版にも断固たる措置をとっている。サリンジャー自身の言を信じるならば、それらが未熟であり未完成であって、流通させるに忍びない、という理由によるものである。とはいえそれらはすでに雑誌には掲載され、それらの雑誌を所蔵している図書館に行けば閲覧することは可能である(また日本語を含めた翻訳の多くは新刊で流通している)。内田の自作に対する態度は、結果的にはこれに近いと言える。しかしながらサリンジャーは、公刊した著作を絶版にすることはなかったし、「ハプワース」以降も発表には至らなかったが創作自体はやめなかった。その遺作は遠からず公刊されるという情報も伝わっている。またサリンジャーの「隠遁」は決して徹底したものではなく、むしろ意図的に計算され演出されたもので、弁護士やメディア関係者との連絡は継続され、また手紙のやり取りを通じて少なからぬ若い女性を誘惑したこともよく知られている。彼は自分の作品と自分自身のイメージを守るために、一貫して外界と意識的に関わり続けた、というべきだろう(デイヴィッド・シールズ&シェーン・サレルノ『サリンジャー』KADOKAWA)。

それに比べれば内田の「隠遁」ははるかに徹底している。彼女は自分の作品を守ろうとなどしていない。その流通を「拒絶」さえしていない。

そもそも本当に内田とサリンジャーは似ているのだろうか? 盟友だった松苗あけみの証言(『松苗あけみの少女まんが道』ぶんか社)などから推測するならば、内田は相応に常識人で、繊細で誠実な創作者であり、自分の作品が意に充たなくなり、あるいは自分の能力に限界を感じたがゆえにいったん筆をおき――そしてそのままになったというだけのことで、特にエキセントリックな印象はないし、ましてサリンジャーのような自己演出のにおいもない。

自身の作品の未熟を恥じて再刊を許さない――そういう解釈はそれなりに分かりやすい。代表作の『Liddell』や最初の長編『空の色ににている』(集英社)などを読み返せば、その「美しい厨二病」とでもいうべき、いかにも「田舎の秀才」的な視野の狭さ、ナルシシズムに共感性羞恥を呼び起こされもする。そこから先に踏み出して「成長」していくことができなかったがゆえに、内田は筆を折り、かつまたそうした旧作を「稚拙」と断じてその復刊を拒絶している――そういう憶測はもちろん可能である。しかしながら――

それがたとえ「稚拙」だったとしても価値がなくなるわけではもちろんなく、実際そのような「稚拙」さの真摯な表現としてはっきりと価値があり、広く読み継がれるに値することなどもちろん言うまでもない。だからこそ復刊を求める声はいまだに絶えることはなく、そのいくつかはおそらく内田自身の許にも届いているはずである。しかし本当に彼女が自作を流通させない理由が、己の稚拙さ、若さを恥じてのものだったとするならば、もはや老境に入ったであろう彼女が、そうした稚拙さ、若さの避けがたさを理解し、許していても不思議はない、と私は思ってしまう。しかし状況を見る限り、彼女はいまだにそうしていない。

だとすれば内田の「隠遁」は私が憶測するような、はっきりした「拒絶」「恥」などによるものなのではないのかもしれない。彼女の作品が与える「厨二病」的な青臭い稚拙な印象は、むしろ計算され尽くした一種の偽装に過ぎないのではないか。ふと気分を変えて読み直すと、そんな妄想に駆られるくらいに、彼女の作品は美しいのだ。それはほとばしる才気に任せて書きなぐったようなものではなく、入念すぎるほどの計算の上に、丹念に丹念に、大変な労力をかけて構築されたものである。余計な「意味」などをそこに見出そうとするから「稚拙」に見えてくるだけで、そんなことを忘れてみるならば、それはまったく過不足なく、それ以上の「成長」など必要としないまでに完成している。

しかしそうであるならば、間違いなく筆を折ったのであろう彼女の「隠遁」は、(やはりその「完成」を青臭さで偽装したようにも見える点において似ているが)壁の裏で死ぬまで創作を続けたサリンジャーなどよりも、はるかに徹底したものになるだろう。

――そうだとすれば内田の作品は、遠からず『Liddell』以外のものもなしくずしにネットに放流され、その法的な位置づけはグレーなままに内田によっても放任されるのであろう、と私は推測する。そしておそらくはあと百年もしないうちに、鬼籍に入った内田の没後所定の年数を経て、それらはパブリックドメイン入りし、おそらくはどこかの出版社が美しい紙版の上製本を公刊するだろう。むろんその時には私もまた生きてはいないはずだが、その時代の読者を羨ましいとも思わない。

(写真=筆者提供)

今回の選者:稲葉振一郎(いなば・しんいちろう)

1963年東京生まれ。一橋大学社会学部卒業。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。岡山大学経済学部助教授などを経て、明治学院大学社会学部教授。専門は社会哲学。著書に『社会倫理学講義』(有斐閣アルマ)、『銀河帝国は必要か? ロボットと人類の未来』(ちくまプリマー新書)、『社会学入門・中級編』(有斐閣)、『宇宙倫理学入門』(ナカニシヤ出版)、『社会学入門』(NHKブックス)、『「資本」論』(ちくま新書)、『AI時代の労働の哲学』(講談社選書メチエ)など。

連載「絶版本」について

あなたが、いまだからこそ語りたい「絶版本」はなんですか?この連載では、さまざまな書き手の方にそのような問いを投げかけ、その一冊にまつわる想いを綴ってもらいます。ここでいう「絶版本」は厳密な意味ではなく、「品切れ重版未定」も含んだ「新本市場で現在アクセスできない本」という広い意味をとっています。連載趣旨については、ぜひ初回の記事も参照ください。