わが反省を語る【文フリ東京38振り返り】

こんにちは、橘です。

ダイエットしなきゃ……詩の勉強をしなきゃ……と思いつつ、気付いたら数億年が経ってしまった今日このごろ、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょう。

さて、去る5月19日に東京流通センターで文学フリマ東京38が賑々しく開催されました。来場者は12283人 (出店者3314人・一般来場者8969人)と、入場有料化の影響はありつつも他会場を圧倒する動員を記録しました。

わたくし橘は清香舎として3回目の出店、新たにキカン誌『霞と息』を刊行・販売いたしました。ご来場、ご購入いただいた皆様ありがとうございました。

早いもので開催から1週間経ってしまいましたが、今回は恒例の振り返り記事です。

過去の振り返り記事については、下記をご参照ください。過去の振り返りと被った反省は省略して、今回特に感じたことを中心にまとめました(改善されていれば被るはずないんですが……)。

(文学フリマ東京35、2022年11月)

(文学フリマ東京36、23年5月)

(文学フリマ大阪11、23年9月)

1、事前準備編

《参加者の締切と自分の締切を同じにするな》

執筆活動と締切は切っても切れない関係ですが、まずはそんな耳の痛い話から。

今回の、いや、というか毎回のといってもいいですが、反省点その1は「めちゃくちゃ締め切りギリギリになったこと」です。私が締め切りギリギリにならないと動き出さないことは、界隈でも有名な話ですが、例によって今回も尻に火がつきすぎてマリオもドン引きレベルの大火傷です。

原因としては、自分の性格面もありますが、何より締切の設定に問題があったと思われます。さらにその問題は2つに分けられるのですが設定の問題①、この4月からの新社会人生活の忙しさを完全に見くびっていました。

え、これいつ執筆できんの? 他の書き手は一体いつ執筆の時間を捻出してるの? 1ヶ月精神と時の部屋生活? と次から次に疑問が湧いて出るほどバタバタとした4月を送りました。

まあ、2年目以降の社会人と比べてレベル1のスタートで覚えなければならない量が多いので、当然といえば当然ですが、インプットの多さに精神的にも肉体的にも疲れ切ってしまい、思うように作業を進めることが出来ませんでした。

設定の問題②は、参加者の皆さんの締切と自分の締切が近すぎたことです。今回サークルとして複数人に寄稿してもらうキカン誌を作成したので、皆さんの原稿を集めて、それを1つにまとめる作業を初めて体験しました。

そこで皆さんの原稿を提出していただく締切と、自分がまとめる作業を終えて印刷所に入稿する2つの締切を設定しなければならないわけですが、それがあまりに近すぎました。

具体的には参加者の締切が4月28日で、自分の入稿締切が5月5日でした。最終的には自分の作業が遅れ、印刷所への入稿が13日までずれ込み、結果、翌営業日コースの割高な印刷代となってしまいました。

印刷所への入稿がギリギリになって印刷代がかさむだけなら、自分の懐が痛むだけなのでまあ良いのですが(よくない)、ダイレクトに冊子の出来に影響が出たのは、本当に猛省すべき点です。

参加者の皆さんに事後アンケートを実施したところ、誤字・誤植が散見されたとのことで、自分の校正・チェックの甘さに慙愧の念でいっぱいです。正直「この日に入稿できないと間に合わない!」というところまで追い込まれていたので、チェックが雑になってしまった自覚はあります。

しかし、そんな言い訳が通用するわけがありません。文藝誌を主宰する立場であればなおさらです。アマチュアとはいえ、校正・校閲は文章に携わる身として妥協すべき点ではないので、本当に反省しなければなりません。せっかく参加してくださった寄稿者の方からしても、自分の作品が完璧じゃない状態で掲載されるのは相当不本意だったはずです。申し訳ありませんでした。

《校正・校閲にこだわろう》

これらの反省点を踏まえて次回以降への改善策を考えていかなければなりませんが、まず、締切の設定を適切な余裕を持ったものにすることが挙げられます。

当たり前だろと思うかもしれませんが、そんな当たり前ができていなかったのが、この橘という人間です。どうぞ思う存分石を投げてください。ただし、今まで一度も締切を破ったことがない人だけが投げてください。

次に校正・校閲体制の見直しが挙げられます。校正・校閲は文章を文章たらしめ、本を本たらしめる、まさに作品の根幹にあたるものだと思います。

校正・校閲については、以下のnote記事が参考になります。

校正にまつわる記事はnoteに限らず、さらにプロ・アマ問わず様々なものがありますし、あくまで上記の2つは自分がたまたま目に留まったものです。今後様々な文献・記事に目を通して自分自身の校正・校閲能力を高めていくのが、最重要課題かと思われます。

一方で、自分ひとりの能力を高めていくのも限界がありますし、一朝一夕ですぐ身につくような能力でもないので、事前に誤字・脱字・誤用を減らしていく工夫も必要です。

まず、テンプレートの作成です。今回は皆様の原稿を見ながら紙面の構成を決めたので、事前にどのような形で仕上がるのか参加者に知らせることが出来ませんでした。次号以降は今回の型を踏襲する予定ですので、事前にwordのテンプレートを作成し、それを共有することで改行・一字下げなどの問題を減らすことを目指します。また、これは校正面での取り組みですが、参加者の方が実際の出来上がりをイメージして執筆できるという側面でも効果があるのではないかと思います。

次に二重三重のチェック体制の構築です。サークルとしての合同誌とはいえ、結局編集側の作業はほぼ自分ひとりで行ないました(一部サークルメンバーに協力してもらった箇所もあり)。その結果、誤字脱字のチェック漏れが発生してしまったと原因分析しています。

自分が何度もチェックをするとも共に、複数人の第三者によるチェックを工程に組み込むことで、限りなく誤字脱字を防ぐ体制を構築する必要があります(人間がやることなのでどうしたってミスは発生しますが、減らす努力はすべきです)。先に引用した2つの記事はその意味でも参考になります。

また、キカン誌のコンセプト上、執筆に慣れていない参加者も多いので、そういった方々のサポートも必要だと感じています。事前のセルフチェックをお願いすることは前提として、体裁・校正校閲のルールを事前に周知する活動も併せて行なっていきたいと考えています。

先に言ったように自分もまだまだ校正・校閲の知識は素人に毛が生えた程度です。本当に毛が生えているかもわかりません。もしかしたらプロから見たらまだまだツルッパゲなのかも。不慣れな人間が主催だと不安な点も多いとは思いますが、参加者と一緒に学び、成長できる場所を構築していければ良いなぁと個人的に思っています。

《いいねは指標にならない》

反省点その2、不十分な宣伝活動と甘い販売見込み。

先述の通り、締切に追われたことにより作品のクオリティに影響が出たことに加え、事前に十分な宣伝活動が行なえなかった点も反省しなければなりません。

一応開催1週間前から、巻頭言・目次・見本の公開、取り置き特典・無料配布物の紹介など月並な宣伝は行ないましたが、まだまだ工夫のしようはあったと思います。

例えば、今回は今までと違い、せっかく参加者の方々がいらっしゃったのだから、皆さんに協力を呼びかけてTwitter(現X)でRTしてもらったり、noteを書かれている方には記事内で言及してもらったり……。

あるいは、書き終えてみての感想やイチオシポイントをインタビューしたnote記事を作成すると言った工夫も考えられます。先述のQuantumさんは、制作過程を丁寧に追ったnote記事を公開されており、これもまた参考になります。

過去の文フリを1人で乗り切ってきたが故に、今回も1人で走ってしまいましたが、振り返ってみると頂上戦争後のルフィよろしく「仲間がいるよ状態」になりました。やっぱり仲間って大切ですね。

販売見込みを誤ったのも反省点の1つです。宣伝活動を禄にしていなかったのにもかかわらず、なんとなく今回は前よりは売れるかなぁと漠然と考えていました。

というのも、今回の目玉商品だったキカン誌創刊関連のTwitterやnoteのいいねが多かったからです。

まず、キカン誌『霞と息』の募集noteが41いいねをもらい、その後の巻頭言、見本の記事も他の記事に比べると多くのいいねがありました。(こんな数字全然少ねえよと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、弱小物書きからすると十分に多いのです)

また、Twitterの方でも過去の宣伝ツイートに比べると1.5倍くらいはいいねをもらっていましたし、文フリのカタログの「きになる」も今までで一番多かったです(初出店の東京35の「きになる」が5、東京36が3、今回の東京38が11(訪問済み3)でした)

結果としては過去2回に比べれば売上は伸びましたが、Twitter・noteの伸びと比例するほどの売上ではなく、ちょっと調子に乗っていた自分は地味にショックを受けました。

もちろん副題の「いいねは指標にならない」は全く指標にならないわけではないと思いますし、正確にいえば「〝いいね〟だけを指標にすな」かもしれません。

少し前に同人誌で大量の赤字を出してしまった記事が、界隈でバズっていましたが、それに近しいものを感じました。SNS上の数字がそのまま反映されることは稀有だということに気付かなければなりません。

今回で販売終了!在庫処分!ではなく、次回以降の文フリやBOOTHでも販売をしていくつもりなので、この反省を活かし次の文フリ東京39で完売する心づもりで挑みたいと思っています。

《「同人」というチームとして》

さて、以上の「1、事前準備編」の反省点は、次のようにまとめられると思います。

サークルとして適切な運営をする

・適切な締切管理、校正校閲体制を構築する

・ワンマン運転ではなく、ワンチームとして制作・宣伝活動を行なう

前回の東京36の振り返りの際に、同人サークルとしての活動を宣言し、ここまで来ましたが、サークルとはチームであり、チームとは組織です。企業と同じく組織である以上、そのトップがしっかりとした体制を構築し、導いていく必要があります。

昔からチームを引っ張るのは苦手で、どちらかというと副●●みたいなポジションにおさまることが多かった自分ですが、今度ばかりはそうもいきません。もちろん自分の立ち上げたサークルなわけですから、いくらでも自由にはできますが、今回の文フリ出店を通じて、チームとして創作活動を行なうことの難しさ、楽しさ、そして責任というものを強く感じました。

リーダー=責任者として、商業出版に引けの取らないクオリティの作品を世に送り出すことを今後の己の使命としたいと思います。

2、当日販売編

《無配と取り置き特典は意味があるのか》

次に当日の販売方法の振り返ってみます。

まず、無料配布物と取り置き特典は一旦廃止したいと思っています。あるいは、廃止までいかずとも形態の見直しは必須の問題と捉えています。なぜなら、時間とお金と労力に見合っていないと感じたためです。

無料配布物については、かなりの量余りました。前回が売上12冊に対して無配30部をほぼ捌き切ったので、だいたい売上の2倍ちょいが捌けきれる目安かなと勘定しました。

今回は売上20冊に対して、無配は25部程度でした。詳細な分析はあとで述べるとして、前回と同じペースであれば40〜50部は捌けるはずです(実際50部用意した)。前例がいつでも通用するとは限らないとは思いますが、想像を下回る捌け具合に少し驚いてしまいました。

会場限定配布と触れ込みながら、30部ほど余ってしまったので、この在庫をどうしようか今頭を悩ませているところです。通販で配布したら会場限定じゃないし……(そんなことを気にする買い手はあまりいなさそうだが)。

前回の東京36の振り返りでも触れましたが、無料配布が冊子型なのがよくないのかもしれません。他のブースを見てみても、大抵はフリーペーパーといってペライチなものが多いですし、仮に冊子型だとしてもパラパラとその場でめくれるようになっています。

自分はご丁寧にも1冊ずつビニールに入れてしまっているので、内容を判断する要素がなく、通りすがりに気軽にもらうことがしずらい状態になっていました。ですので、今後は無料配布は一旦止めるか、もっと簡素なものにしたいと思っています。

取り置き特典も最初は必要ないと思ったのですが、「取り置きを推奨するということはそれだけ人気のサークルなのか」と印象操作できるのではないかと思い、初導入してみました。今回キカン誌にご寄稿いただいたtomo

さんがやられているのを見て、試験的に取り組んだものです。

結果的に取り置き連絡いただいたのは2名のみで、あまり効果があったとは思えません。〝いいね〟を参考にするなの話に繋がりますが、特典のツイートにもそこそこいいねがありましたが、この体たらくなので本当に基準になりません。

こちらもだいぶ余っているので、BOOTHでのでの購入特典に転用しようかなと考えています。

余ったから即意味がないと断ずるつもりはありませんが、本当に無料配布や取り置き特典が購買につながる販促活動になっているのか、意味のある活動になっているのかを考えたうえで行わなければ、ただの自己満足に終わってしまいます。

同人とはいえ、無料配布や取り置き特典をただ皆がやっているからやるのではなく、マーケティングの視点でもっと工夫や意味を求めなければならないと反省しました。

《限られたスペースをどう構築するか》

次に、未だに正解を見いだせていないブース構築の問題です。我々出店者は会場の都合で45cm×180cmの限られたスペースしか使うことが出来ません。この小さな世界をどれだけ魅力的に自分色に染め上げるかが、売上に繋がると言っていいでしょう。

ブースでの反省点は、ポスターを掲示するスタンドを忘れてしまったことです。過去2回はポスターを掲示していたのですが、今回はそれが出来ませんでした(それが売上にどれだけ影響したかわかりませんが)。

ただ過去の写真と見比べると、やはり目に留まる感じは圧倒的にポスターがあったほうが出ているように思えます。45cm×180cmという底面積が限られている以上、もっと縦への意識が必要なのでしょう。

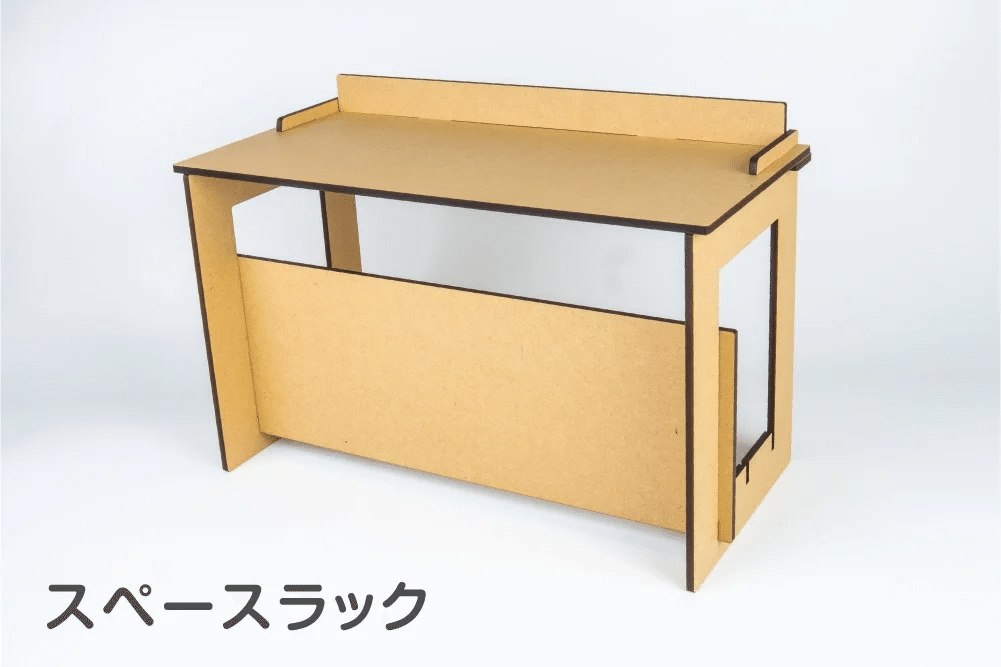

例えば、印刷所の栄光さんが展開する「moku×moku」では、展示に利用できる什器がいくつも販売されています。

このように展示スペースを縦に伸ばしていくことで、存在感をより強く主張することができそうです。余裕があれば、次回の東京39開催までの間に他の会場(大阪、札幌、福岡あたり)の文フリに参加して、どんな工夫があるのか視察してみたいと思います。

《売上を分析してみる》

ここで、初参加から今回までの売上を分析してみたいと思います。先に少しだけ売上に言及しましたが、改めてその数値を振り返ってみます。

(余談ですが、この作業中に在庫数を確認したら、キカン誌がなぜか1部足りませんでした。どこかで計上漏れがあったのでしょうか)

さて、こうしてみるとBOOTHでの売上が多いように見えますが、「BOOTH〝他〟」が味噌です。これには知人友人に直接渡したりした数も含まれています。というか99%が身内で、誰かわからないBOOTHでの購入は1件だけです。

回を重ねるごとに売上は伸びているようですが、今回東京38については単純に商品が3つに増えたからであり、作品ごとの伸びはそこまでありません。売上が安定しているという意味では良いかもしれませんが、やはり作ったからにはもっと多くの人に届けたいというのが正直な気持ちです。

また、ざっくりではありますが、各購入者ごとのデータも取っています。

時間帯で言えば13時−14時台が最も多く、女性のお客さんが比較的多い形になりました。ただ、前回の東京36では男性優位、35ではほぼ半々だったので、一概に自分のサークルの販売層がどちらかに偏っているというわけではなさそうです。

途中であいさつ回り&他ブース回りをしたのですが、それがちょうど13時半から14時半あたりだったので、ピーク時に席を外す愚行を犯してしまいました。今回は売り子の方がブースに残ってくれていたので、なんとかなりましたが、自分がいない間に献本を受け取りに来られた寄稿者の方もいらっしゃったようで申し訳ない気持ちもあります。

こういったデータは母数が多ければ多いほど精度が高まるので、正確なデータではありませんが、今後の販促活動の指標の1つにしたいと思っています。

次に無料配布の捌けが悪かった件ですが、冊数ベースだけでなく「無料配布だけをもらっていった人」という点で見ても、今回の無配はてんでダメでした。

この原因を考えてみるに2つの原因を思いつきました。1つは、入場が有料化になったことで、目当てのサークル・ブースへ一直線に向かう人が増え、無料とはいえ手に取る人が少なくなったから。もう一つは、前回よりもサイズが大きくなり、表紙絵もそこまでキャッチーではなかったから。

この分析が果たして的を射ているのかは正直わかりませんが、データを分析し、それを裏付けに常に改良を重ねる姿勢は、今後も大切にしていきたいと思っています。

《文フリはどこへ行くのか》

さて、「2、当日販売編」の反省点も次のようにまとめられると思います。

顧客の求めるものを突き詰める

・無配や特典は、本当にそれが購買意欲を刺激し販売促進となっているか検討する

・ブースの構成は商品のショールームたり得ているか常に疑問を持ち、工夫を凝らす

・自分のサークルの顧客=購買層を理解し、そこに商品をアプローチできているか検討する

少し堅苦しいまとめにはなりましたが、我々アマチュアが作品の執筆から販売まで全て自分たちで行なわなくてはならないことを考えると、もっと企業的商業的な考え方を動員したほうが良いのだろうと思います。

これは私が今春から社会人となり、研修でみっちりと「顧客とは」「販促とは」を教え込まれたおかげで気付いたことです。我々は作品を創り、商品を売っている。このことにもっと自覚的でありたいと思います。

商業的でいえば、今回から入場料がかかるようになったり、さらに次回からビッグサイト開催になったりと、文学フリマはミニマムな文学の場から大きなイベントへと変貌していっているように思われます。

私はそれほど文フリ歴が長いわけでもありませんし、この変貌が良いか悪いかは簡単にジャッジできるものでもありませんが、Twitterやnoteを見ていると、こういった変化に言及している人は少なくありません。

個人的に少し懸念しているのが、人の多さによって「偶然の出会い」というのが本当に稀になってしまっていることです。

私が初めて一般参加者として文フリに行ったのは確か東京32ぐらいの頃だったと思います。その時既にかなりの人手がありましたが、まだ辛うじてゆっくり見て回るぐらいの余裕はあったように思います。

今は一般の方も全てをじっくり見て回るのが困難なほどのブース数になっていますし、通路には絶えず人が通りがかり、なかなかゆっくりすることができません。出店者側も売り子の方がいたとしても、他のブースを回るほどの余裕はありません。

そうなると、一般側も出店者側も、限られた時間でお目当ての品をゲットするために事前に回るブースを決めてしまい、たまたま会場で知るという出会いの仕方が減ったように感じます。

先の売上分析表では、立ち読みしてから購入したか、まっすぐブースに来て購入したかもメモしているのですが、36→38で立ち読みから購入した方は微減しており、やはり大規模化の影響があるのかなと感じています。

人それぞれに文フリに求めるもの、理想の文フリ像なるものがあると思います。それを突き詰めていくことも大切ですが、それでも否応なく文フリは変わっていきます。世の中の文学に対する考え方も変わっていきます。時代の濁流の中、いつまでもここにとどまろうとすることが正しいのか、時代に合わせて変化していくことが正しいのか、永遠の課題を我々は担っています。

3、それでも私は

毎回どんなに時間をかけてでも振り返りのnoteを書いていますが、それは、振り返りの質が次の行動の質につながると思っているからです。

世にPDCAサイクルなるものがありますが、CとAの質を高めることで、次のPとDの質も必然的に高まっていきます。今回は一人でこの記事を書いていますが、今後はキカン誌の参加者も交えた座談会のような形式での振り返りもやってみたいと画策しています。Twitterのスペース機能も活用してみたいですね。

さて、ここまで様々に振り返ってきましたが、大規模な文フリ東京で成果を出すためには、やはり商業的な思考を取り入れ、また事前の宣伝活動に力を入れていく必要があるのでしょう。

それでも私は、と言いたいのです。

そうした商業的な視点と同じくらい、自分の作品をもっと愛し尖らせていくことも大事だと思っています。

宣伝の方法だとか、ブースの見せ方というのは技術的な問題ですが、技術には一定の正解が存在します。もちろん「絶対これ!」というものこそありませんが、「こうしたら不味い」「こうしたらいいかも」といった最大公約数的な解は存在します。

一方で我々が日々死に物狂いで取り組んでいる創作活動というのは、正解など存在しません。一人ひとりに信じるものがあって、その信仰こそが絶対なのです。

であるならば、その信仰をもっと深めていくことが結局のところ作品の質を高め、販売数を増やしていくための近道なのでは無いかと思うのです。

どちらか一方だけの極論になることは避けねばなりませんが、スキルの強化ではなくマインドの鋭化を今後は注力していく必要があると強く思います。

文学に正解がないならば、その売り方にも正解はない。だったら自分の好きにしよう。好きをもっと深めよう。そんな思いで本稿を閉じます。

それでは、今日はこのあたりで。さようなら。

追伸

BOOTHにて、今回東京38で販売した『霞と息』の通販を開始しております。ご興味がある方は是非この機会にお買い求めください!!

【今日のタイトル元ネタ】

太宰治『わが半生を語る』(初出:「小説新潮 第一巻第三号」1947(昭和22)年11月1日)

題名通り自身の半生について語っており、その中で文学論、人生論的なものも展開されている。とくに、キリスト教的な「愛」についての議論は、同時期の太宰作品とあわせても、創作動機の根幹に近い部分だと思われ興味深い。